Отто Бадер отметил культурный разрыв между двумя верхними слоями. Сменилась технология, сменились предметы. Означает ли это, что город был захвачен кем-то и заселён заново?

Наверху и где-то рядом с Одоевским городищем, если судить по старинным рукописям, находился средневековый марийский город Булаксы.

Марийцы, которых считают сейчас исконными жителями этого края, пришли сюда позднее. Экспедиция Бориса Жукова запишет странный древний рассказ. У марийцев, живших возле какой-то таёжной речки, летом надолго пропал бык. Вернулся он не только живой и здоровый, но и заметно окрепший. Марийцы пустили его назад в тайгу и пошли смотреть, куда он их приведёт. Спустя несколько дней бык добрался до роскошных заливных лугов у широкой реки. И люди решили идти за быком и поселиться у Ветлуги.

Была ли река "занята"?

В те же двадцатые годы в нескольких сотнях километров отсюда, за Вяткой, историк Михаил Худяков собирает древние песни удмуртов и словно из мозаики складывает из них эпос. Мотив многих песен – воспоминание об утраченной родной земле. Вероятно, часть предков удмуртов покинули её под натиском марийцев, которых эпос называет "поры" (слово это означает по-марийски, как это ни странно в этой ситуации – добрые!).

"Поры вглубь страны проникли

Город был построен ими"

Марийцы в песнях древнего эпоса побеждают славных удмуртских богатырей и селятся на удмуртской земле.

Но так ли, действительно, всё выглядело в Поветлужье в конце I тысячелетия новой эры?

Удмуртские историки обратили внимание уже на само название села Одоевское. Словом "Одо" марийцы называют сейчас Удмуртию. Может быть, вот оно – место, где находился древний город удмуртов и жили их богатыри? Однако стоило покопаться в истории имени села, оказалось, что говорить можно всего-навсего о случайном, но очень точном совпадении. Русское село было здесь основано около 400 лет назад и называлось Никольским – по престолу церкви. В середине XVII века оно было пожаловано князю Никите Одоевскому, под руководством которого писалось известное Соборное уложение. И стало называться по его фамилии. Впрочем, нынешняя Никольская церковь в Одоевском построена в XIX веке.

* * *

А вот и Чёртово городище на высоком мысу над поймой правого берега Ветлуги у деревни Фёдоровское – тоже с валом и рвом. Оно подарило около тысячи найденных предметов и неожиданный вывод. Четыре культурных слоя начинались нижним, относящимся к эпохе бронзы. Но принадлежал он не финно-уграм, а индоевропейцам – фатьяновская культура!

Финно-угры жили на Чёртовом городище "этажом выше" – на две тысячи лет позднее. Это были уже хорошо знакомые Бадеру ананьинцы. Их глиняная посуда с примешенной в тесто толчёной раковиной, со шнуровым орнаментом, их костяные гарпуны, наконечники, стрелы. И вообще – очень много костей – похоже на один из слоёв Одоевского городища. Кости – не только объедки. Из них удавалось делать очень многое – наконечники стрел, копий, гарпунов, ножей, острог, шильев, вязальных игл, кодочигов – инструментов для плетения лаптей, пряслин, даже боевых молотов. Кости скошены и заострены с одного конца – именно так их было бы удобно крепить к деревянным рукояткам. Значит, такие рукоятки были! Есть наконечники стрел, скребки, бруски, точила из кремня. Есть зёрна злаков и конопли: они уже возделывали землю и умели ткать. Кладка очага – несколько небольших обожжённых камней. Вокруг – куски железа, шлак, глиняная льячка, небольшое железное кольцо, металлический перстень, костяное пряслице, волокна грубой ткани, зёрна хлебных злаков. Глиняная посуда с примесью в тесте толчёной раковины. Каменный жёрнов полуметрового диаметра. Формы для отливки топоров и мелких бронзовых украшений. Это встреча двух эпох – бронзовой и железной.

В верхнем культурном слое – глиняная посуда уже безо всякой раковины, груды шлака, литейные формы, тигли, железные ножи и рыболовные крючки, костяные наконечники стрел, обломки медных изделий. Вновь следы увеличения вала. Посуда показалась сходной с городецкой. А городецкие племена – предки марийцев, мордвы, мещеры, муромы, отчасти чувашей.

Ветлуга, наверное, была в начале новой эры в чем-то похожа на современную Волгу: на её берег словно выходили из глубин лесов первобытные города, которые представляли разные культуры, разные языки, разные народы. Они сосуществовали, смешивались. Археологи отмечают: пришлое население после III века новой эры господствует: по крайней мере, в хозяйстве – совершенно исчезают в керамике традиции местной культуры – керамика представлена теперь уже исключительно плоскодонной посудой позднегородецкого облика. Это означает – мир! Вывод основывается на том, что эти позднегородецкие черты в посуде словно бы накапливаются постепенно: сосуществование продолжается не одно столетие, пока местное население не оказывается полностью ассимилировано пришлым. Массовое переселение этих самых пришлых людей приходится на III–IV века. В эту пору на Чёртовом жило уже позднегородецкое население.

К этому времени археологи отнесли и найденный неподалёку отсюда могильник – три погребения, одно из них – после кремации. Украшения из меди, латуни, серебра – нагрудные подвески, браслеты, колечки, пронизки, есть костяные наконечники стрел, глиняные льячки, каменные литейные формы.

В самом верхнем слое Чёртова городища – железный нож, шило, каменные формы для отливки из металла. Здесь же костные наконечники стрел, украшения – бронзовые бляшки, медные поясные накладки, бусины из стекла, обломки бронзового браслета. Кости домашних животных преобладают по количеству над костями диких. На Чёртовом занимались не только скотоводством, но и ремёслами – кузнецы, литейщики, гончары, резчики по дереву и кости. Если судить по погребальным обрядам и украшениям, самые верхние слои Одоевского и Чёртова городищ принадлежат уже предкам марийцев.

Следующие обследованные Русенихинское и Богородское городища ниже по течению Ветлуги – в Варанвинском и Воскресенском районах обнаружили много общих черт с Одоевским и Чёртовом.

Вероятно, в своё время предки удмуртов и коми проникали в Поветлужье с верховьев реки, оттуда, где Ветлуга веточками своих мелких притоков соприкасается на карте с могучим, широким "деревом" Вятки. Другой дорогой через тайгу была Пижма, один из притоков среднего течения Вятки. Около современного посёлка Вахтан притоки Пижмы буквально на три-четыре километра подходит к системе Большой Какши. А она впадает в Ветлугу, и недалеко от устья находятся Чёртово, и Одоевское городища. Русенихинское – рядом со впадением в Ветлугу Усты. А ведь некоторые притоки Усты начинаются рядом с притоками Пижмы.

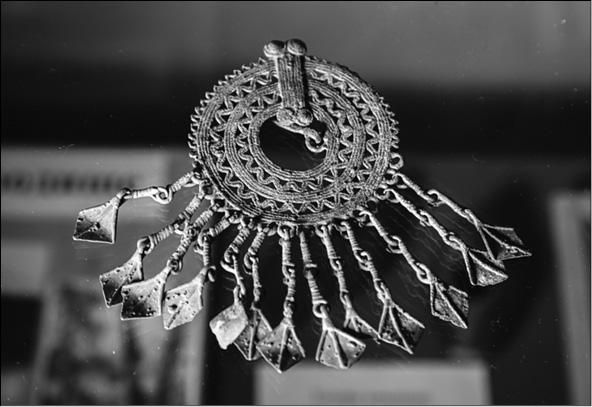

Женское украшение с утиными лапками – находка, которая безошибочно указывает на то, что здесь жили марийцы. Из коллекции Ветлужского краеведческого музея

* * *

Отто Бадер писал о том, что Поветлужье стало самым крайним западным районом, где присутствовали когда-либо ананьинцы. Но в середине I тысячелетия новой эры связи этого края, судя по археологическому материалу, с Прикамьем, с Вяткой разорвались. Почему? Что сделало непроходимым, непроезжим междуречье Вятки и Ветлуги?

Самое удивительное объяснение, которое когда-либо приходилось слышать, – геологическое. Это могло быть последствием единственного на человеческой памяти катастрофического землетрясения на Вятке. К ужасу жителей этого края, разрядилось напряжение между подземными базальтовыми плитами, которое накапливалось миллионы лет. Люди покинули вятскую тайгу…

* * *

В 1957 году экспедиция Марийского НИИ языка, литературы и истории и Горьковского областного краеведческого музея отправляется в район города Ветлуга.

Диковато звучит название – Веселовский могильник? Но памятник на левом берегу Малой Какши возле деревни Семёново называется именно так. Кроме него, было изучено Черемисское кладбище на левом берегу Луданки у старинного тракта из Ветлуги на Котельнич.

Археологам открылось начала следующей эпохи истории Лесного Заволжья.

Погребённые были в полном одеянии, которое можно было реконструировать, с украшениями, оружием, с теми вещами, которые явно составляли их повседневный быт. Кожаная повязка с медными бляшками и цепочкой из мелких колечек на голове. На шее – украшения из серебряной витой проволоки, из называют гривны. На груди – бронзовые подвески. На руках – до полутора десятков бронзовых и серебряных браслетов. Одежда – меховая, подпоясанная кожаным ремнём с серебряными или медными накладками, на ремне – кинжал в деревянных ножнах с латунной оправой. Кожаный мешочек, в нём – трут, кремень и кресало для высекания огня. Посуда – железный или медный котёл или глиняный горшок. Топоры с широкими лезвиями – такими рубят лес, тесала, шилья, оружие – копья, колчаны со стрелами. Среди находок – две серебряные чаши восточной работы с чеканным орнаментом, серебряные монеты диргемы, на одной удалось прочитать, что чеканена она в Булгаре в 987 году.

Это самая первая реальная дата.

Итак, марийцы, десятый век новой эры.

В каком следующем мире собирались жить эти люди? Как их звали? Чем они занимались на этом свете и что им нравилось – это мы, вроде бы, знаем. А ведь следующий мир должен был походить на этот. И профессии можно было не менять.

На Ветлуге возделывали пашни, жгли под них лес, разводили овец и коров, ловили рыбу – найдены в могилах крючки из рыбных костей. В одном из захоронений был мешочек с полбой и просом, а также жёрнов для них. Охотники ходили в тайгу за пушным зверем и продавали меха соседям. В могилах попадалась льняная ткань.

На Ветлуге жили ремёслами. Ковали топоры, тесала, наконечники стрел, ножи, умели сваривать и клепать. Из дерева резали чаши, рукоятки. Дубили кожи, меха для обуви, одежды, перчаток, сумок, кошельков, ножен. Были уже ткани, льняные и шерстяные, их умели красить. Из кости резали гребёнки, ручки ножей и шильев. Ювелиры делали украшения – из меди, бронзы, латуни, олова, свинца, серебра. Были бедные и богатые: их по-разному хоронили.

* * *

Лесное Заволжье продолжает хранить тайны. Уже почти век на Ветлуге работают археологи. Но эта земля, эти берега реки всё дарят важные находки, которые помогают отвечать на сложные вопросы о прошлом. Но – сколько взамен ставят новых вопросов!

* * *

Жарким июльским полднем мы сворачиваем на машине с трассы на лесную дорогу, которая идёт вдоль речки, текущей в сторону Ветлуги. Нас пригласила в гости известный археолог доктор исторических наук заместитель директора Марийского НИИ языка, литературы и истории Татьяна Никитина. Как искать её лагерь, она рассказала по телефону. На дороге, и в самом деле, свежие следы шин. Километра через два из-за поворота открываются палатки.

Татьяна Багишевна работала во многих точках Поветлужья. Она исследовала могильник на левом берегу реки в Ветлужском районе, памятники возле деревни Русениха, проводила разведку на костромских землях. Её научные интересы сосредоточены вокруг той эпохи, когда на месте археологической культуры уже сложился древний марийский народ. Это конец I тысячелетия новой эры.

Чьи потомки марийцы, чьи родственники? Откуда они пришли на Ветлугу? Как они жили?

Обычно на такие вопросы ответы ищут в научных сборниках. Но сегодня можно будет обо всём спросить того человека, который в такие сборники готовит. И рассчитывать на то, что за её словами будут стоять и знания, накопленные несколькими поколениями археологов, и самые новые выводы, которые позволяет сделать недавно найденный материал.

Быт экспедиции налажен до мелочей. Она располагает "уазиком" – на нём в лес можно привезти многое. Есть складные столы и стулья, есть библиотечка, в закрытой палатке хранятся упакованные и снабжённые этикетками находки. Уже готовят обед.

До раскопа отсюда несколько сот метров, за дорогой. Иду по хорошо натоптанной тропе – и понимаю, что пересекаю рубеж: здесь живут люди нашего сегодняшнего мира. А там – мёртвые. Что же можно узнать о них?

Знаменитый учёный Лев Клейн, который открыл золото скифов, разгадал древние пути миграций народов, оказавшихся в Индии, и написал историю мировой археологии, – он однажды сказал, что задача археолога похожа на задачу следователя, только археолог оказывается на месте события спустя века или даже тысячелетия.

Участок холма среди леса строго разделён колышками на квадраты. В некоторых из них археологи уже успели углубиться в землю. Аккуратно, строго вертикально срезаны стенки раскопа, снят грунт с неповреждённых корней деревьев. Дождя давно не было – и это хорошо, можно не думать о том, чтобы закрывать от влаги полиэтиленовыми полотнищами места, где что-то обнаружилось и надо продолжать работать – неспешно, терпеливо, ничто не тревожа зря.

Но самое главное то, что сегодня, спустя почти сто лет после той экспедиции Бориса Жукова, археологи располагают уже совершенно другой техникой. Речь идёт не о транспорте, хотя каждому понятно, что автомобиль даёт побольше возможностей, чем вёсельная лодка. С Татьяной Багишевной уже не первый год работают специалисты, на первый взгляд совершенно далёкие от археологии. Но с их участием каждый памятник способен дать куда больше информации о прошлом, чем раньше.

Марийские археологи сотрудничают с геофизиками из Ростова, и в исследованиях очень помогли их новые приборы, позволяющие искать, не вскрывая почву, участки, отличающиеся на небольшой глубине по плотности от средних показателей: значит, там что-то было зарыто или смещался грунт.

В составе экспедиции есть биохимик кандидат биологических наук Елена Пузаткина. Её задача – здесь, прямо в лесу сделать всё необходимое для дальнейшего анализа костных остатков, если их найдут. Оказывается, даже спустя много веков можно уверенно судить о том, каким в общих чертах был рацион питания людей: это устанавливается по методу атомной абсорбции. Костные остатки промывают и делают анализ на микроэлементы. Или, что кажется совсем невероятным, можно даже обнаружить сами продукты.

– Вот посмотрите: мы тут нашли кашу. Её сварили больше тысячи лет назад и оставили в этом глиняном горшке. Она сверху была засыпана песком. Но там, внизу, есть подсохшие зёрна, и можно провести их анализ – нам скажут, из чего была каша.

Перед нами могильник. И тысячу лет назад здесь, вероятно, росли деревья. А люди жили, вероятно, где-то не очень далеко, но не рядом. Родовое кладбище было, скорее всего, одно на несколько селений. И место его выбрали неслучайно. Почему именно, никто теперь уже не скажет.

Кашу в горшке положили рядом с девочкой.

Что случилось с ней? Кто плакал над ней тысячу лет назад? Кто поправлял последний раз украшения? Какие слова сказали ей – чтобы уходя туда, откуда не возвращаются, она была всегда пригожей, сытой, счастливой?

Песок аккуратно стряхивают мягкими кисточками. Девочка была маленькой, а условия в сыром лесу такие, что она через десять веков словно растворилась здесь, и перед нами просто её коричневый контур, сгусток. А рядом – вот этот горшок с кашей.

Вечный вопрос: можно ли тревожить мёртвых?

Но кто ещё расскажет нам о том, каким виделся людям мир тысячу лет назад, в кого и во что они верили.

– Каждый народ чем обладает? – рассуждает Татьяна Никитина. – Своей территорией, своей экономикой, языком, конечно. Текстов на языках того времени не осталось. Но мы, археологи, оперируем индикаторами культуры – и материальной, и духовной. В материальной культуре – это прежде всего погребальный обряд. Все мировоззренческие аспекты выражаются через какие-то формы: через формы святилищ, погребальный обряд, одежду. Как мы сейчас узнаём друг друга?… Включаем телевизор. Вот мордва пляшет. Ещё не слышим песню, а мы говорим: "Мордва пляшет". Как определяем?… По костюму. Точно так же, например, мерянский костюм и марийский читаются отдельно, особенно головные украшения. Женщина никогда не наденет головной убор чужого народа – это просто накликать на себя беду. Да и просто этого никто не позволит ей сделать: это табу, священно. По головным уборам, по нагрудным украшениям – по таким этноиндикаторам, мы можем уверенно говорить: эти памятники марийской культуры. Марийских могильников этого периода мало, нет такого большого массивного материала, который бы позволял делать однозначные выводы. Но – на основании того, что есть, можно сказать, что основа формирования в целом у марийского народа – одна – городецкая культура. Если говорить о самых древних истоках, то это Ока, рязанско-окские могильники этой культуры. Там был такой котёл, откуда, как мне кажется, вышли все волжско-финские народы: мордва, марийцы, мурома, меря.

– Колыбелью марийского народа я бы назвала Поветлужье, – продолжает Татьяна Багишевна. – Уже веку к шестому-седьмому раскатилась эта единая общность, и у всех свои этнические характеристики читаются. Что касается марийцев, в середине VI века они нашли свою территорию в Поветлужье, практически во всём. Судя по тому материалу, которым мы располагаем, к этому времени оно было "свободно" – без постоянного населения.

Спрашиваю, есть в Поветлужье удивительные находки, принадлежащие к марийским древностям.