* * *

…Мне кажется, что мой отец уехал от меня на поезде.

Известие о том, что его нет больше, я получил, когда собрался заночевать в деревне Горинцы. Я поехал той осенью на север области готовить материал для газеты о путейцах. И заодно сходить в марийские деревни. Со мной поехали мои друзья, с которыми мы не первый год вели записи. Поработать рассчитывали вчетвером.

Вечером к дому, подошёл уазик путейцев: до них дозвонились из города…

Это ощущение – что внутри меня что-то оборвалось и окаменело – хорошо описано ещё в старых книгах.

Друзья подходили ко мне и обнимали меня.

До станции было несколько километров, а до поезда – несколько часов. И я ушёл один в священную рощу, которая маячила на горизонте.

Был там до темноты…

Отец растил из меня русского фольклориста. И было известно: и журналистика, верно кормившая меня долгие годы, и увлечение культурой соседей ему в чём-то не по душе. Но в этот час я пришёл именно в марийский храм. Он оказался ближе всего.

Уже не помню, о чём говорил с этими деревьями.

Ужас, чёрное зияние и полное смятение перед будущим…

Нет, не то чтобы полегчало… Но нужны были силы вернуться домой и принять то, что произошло.

Ехал в локомотиве ночного проходящего скорого. Стрелка скоростемера прыгала за цифрой "100", в электровозе кидало на поворотах. Это в вагоне едешь – и не чувствуешь ничего подобного.

Была беззвёздная сентябрьская ночь, наполненная какой-то мистической погоней, голосами невидимых поездов, огнями. Отключаясь, я переставал понимать, где и куда именно я еду. И мне казалось, что мой локомотив несётся среди огромной ночи над беспредельным пространством. И где-то уже снизу видны огни знакомых мне станций и городов. И люди, дежурящие там в эту ночь, понимают: случилось у меня что-то непоправимое. И потому мой локомотив не подчиняется в этот час ни здравому смыслу, ни земным законам… Эти люди знают, что погоня закончится ничем. Но они не решаются мне этого сказать. А просто молча смотрят на меня.

В половине четвёртого я отпер дверь своей квартиры, где никого не было, включил свет в комнате.

На противоположной стене блестел календарь. Сентябрь. И на огромном листе вдоль холодной северной реки спешили сцепленные вместе – двойной тягой – два красных локомотива. Такие же, как тот, в котором я ехал в ту ночь.

…Эту большую фотографию я вырезал потом, и она висит у меня на стене на кухне. Наверное, те, кто заглядывает туда, думают, что это просто железнодорожный пейзаж. Не просто.

Точно знаю: это именно тот поезд, за которым я гнался в ту ночь.

То ли я надеялся остановить его. То ли хотя бы увидеть, хотя бы прокричать что-то вслед.

А поезд был уже далеко – на берегу той холодной реки. И там был уже день.

И не полагалось бы мне своё дерево, к которому я мог бы прийти.

Если бы не та роща.

* * *

"Старые люди деревья сажали. С каким словом – это нам неведомо. Может, пожелание какое или запрет. И как же нам теперь эти деревья рушить?… Вы говорите – тень в огород кидают, посреди дороги растут… Ну, может быть. Только мы вот не знаем, что с нами будет, если этих деревьев не станет. Или – особенно– если их кто-то срубит, сломает. Это ведь – уже всё?! И бывали случаи. Рубили. И человек потом умирал на ходу".

* * *

"Уже не помню, почему я полюбил деревья эти…" – первая строчка из полузабытого стихотворения, которое я когда-то читал. Оно было написано талантливым человеком, потому что только в таком случае спустя годы может прийти на память простая и ёмкая формула, выраженная в нескольких словах. И вот именно ради этого только и можно жить в поэзии.

…Вот именно так: "полюбил" – а не начал бояться. Хотя старые деревья окружены по-настоящему страшными рассказами о проклятиях, которые непременно сбывались – деревья нельзя было обижать и пытаться убить, им нельзя было желать зла.

Но их всё-таки любили. Кстати, наверное, чувства такого же рода испытывают к родителям маленькие дети.

* * *

Любишь лес – люби тех, кто в нём живет. Ведь они – тоже лес.

Любить – это щадить.

Щадить можно и нужно добычу.

Марийцы жили лесом, охотничьей и рыбацкой удачей. Небольшое отвоёванное у тайги поле, немного скотины в крытом дворе – это было надёжным куском. Но как без трофеев – грибов, дичи, ягод?

Чтобы лес не скудел, из него нельзя было брать лишку – ровно столько, сколько требуется!

Это же на века сказано: "Стихия накажет".

Как?… Да она придумает! Возьмёшь больше, чем требуется (а в марийских деревнях хорошо знали меру и умели вычерпать её до дна!), – и на следующий год не найдёшь на своей поляне грибов, не подстрелишь зайцев. Или затмит жадность глаза – и не найдёшь обратной дороги, хотя в лесу понять, куда идти, проще, чем в городе!

Щадить можно и нужно тех, на кого охотишься и кто уже не уйдёт от твоего меткого выстрела.

В одном Марийском национальном музее мне показали удивительное орудие. Оно было похоже на стрелу, но вместо отточенного острия имело тяжёлый тупой деревянный набалдашник. Оказалось, это и была стрела для охоты на белок. Охотник, натягивая лук, метил зверьку в голову.

Попадал – и белка, оглушённая ударом, тут же теряла сознание и падалана землю. Она не мучилась от боли.

* * *

Шорыкйол, он же в более позднее время день святого Василия, он же в нынешнем бытовом смысле Новый год. Это у марийцев особенный день, когда с лесом, с его обитателями надо обо всём договариваться на будущее. Таков исходный древний смысл прихода ряженых. На них – вывернутые наизнанку тулупы, маски (в древности они были деревянными).

Это не люди – это лесные звери. Они пришли петь – хвалить человека и человеческий дом. И за это им – подарки. Так с тайгой продляются на новый срок добрые отношения.

– Тау! Тау! – звучит в этот день. – Спасибо! Спасибо!

И благодарность вполне материальна. Традиционное угощение – жареные свиные ножки. "Туво" – так звучит на марийском название и этого блюда, и самой свиньи. И отсюда – древняя ритуальная формула признательности, которая перешла в повседневный быт – "тау". И отсюда же – русское "Таусень". Этим словом называют во многих районах Нижегородского Поволжья именно то же действие – колядование и с ним связанные обрядовые песни. Слово это хорошо знакомо русским фольклористам, но ни в одной из работ я не встречал попытки объяснить его финно-угорскими корнями обычая в тех местах, где название бытует. Хотя корни эти очевидны. И знакомясь с материалами, собранными к западу от нас, бывая там в сёлах, я ни разу не натыкался на то, чтобы слово это было в ходу там. Только славянское – "Коляда".

Фольклорист и прекрасная исполнительница русских песен Ольга Юкечева, которая пела в ансамбле Дмитрия Покровского, до этого руководила на своей родине, в Смоленске, ансамблем "Таусень", ею и созданным. Я спросил её: слышали ли она хоть раз это слово в деревнях Смоленской области. Она удивилась вопросу, потом призадумалась. И честно ответила: ни разу – она это поняла только сейчас… Почему же возникло такое название? Наверное, понравилось в книгах.

* * *

Они очень умны – живущие в лесу. К ним надо прислушиваться: они дадут знак в час сложного выбора.

Наташа Дмитриева, марийка, школьница из Тоншаевского района, рассказывала нам серым осенним днём об истории деревни Ошары.

Это она слышала от бабушки: люди шли глухой тайгой много дней, они устали, а места, чтобы осесть, построить деревню для детей, для длинного-длинного будущего всё не было. Но случилось: лес его указал сам. Из тайги к людям вышел необыкновенно красивый, никогда ими не виденный зверь. Был он невысок, серо-коричнев, в густой, плотной шерсти, у него были умные глаза и короткие рога…

…На языке у меня уже вертелось это слово – его название. Я же сразу понял, кто это! Да, если люди шли с юга (а это, похоже, было так), то этот зверь не мог их не удивить – он северный. И он здесь был, совсем недавно был, в начале XX века ещё гулял здесь стадами, ел ягель. Это сейчас его нет больше.

– Нет, нет! – замахала руками Наташа. – Его нельзя называть здесь по имени! Никогда нельзя называть! Это запретили старики… И над ним было в тот день сияние. Люди пошли к нему. Он подпустил их к себе близко. Он был добрый. И они поняли, что он просто указывает им место, где жить. Такое место, что никогда никто не пожалеет, никакое следующее поколение… Хорошие у нас Ошары, а?

Пройдёт несколько лет, и я узнаю, знакомясь с эпосом самодийских народов: образ этого зверя, которого нельзя называть, принимал их бог-покровитель. Есть у них сказка, где говорится о том, что в него превратилась после смерти мать, чтобы являться к своим детям и давать и добрые советы. Северные народы знают героя Мяндаша: он похож на кентавра, но у него тело не лошади, а этого зверя.

* * *

Любить лес – это устраивать ему праздники.

Именно такой любовью был наполнен Кугече – марийский Великий день, который в поздние времена совпал, соединился в народном сознании с Пасхой. Это день, когда, как считается, лес окончательно просыпается после зимы.

Неделя, предшествующая Кугече, была обставлена строгими запретами. В деревне не шумели. Хозяйки не разводили огня, чтобы в лесне несло дыма. Даже, если в доме было холодно. В лес не полагалось ходить. Всё вокруг деревни должно было отдыхать от человека.

В эти дни в лесу зарождалась новая жизнь. Тянулась к свету первая хрупкая трава (наступать на неё – нога не поднимается). Птицы вили гнёзда. Играли звери. И достаточно было мелочи, чтобы их спугнуть, чтобы они ушли от человека далеко в чащу и оставили его один на один с самим собой.

Запрет нарушался только по одному случаю.

Накануне Великого дня марийские дети шли (обязательно безо всякого шума) на одну из ближних лесных полян и несли туда подарки для бурундука.

Бурундук – маленький, подвижный, добрый зверёк, чем-то похожий на белку – с полосками на голове и длинным пушистым хвостом. Он и в самом деле в тоншаевской тайге – что-то особенное, большая редкость. Нижегородская тайга – крайний юго-запад тех мест, где он обитает: встретить его здесь почиталось за большую удачу.

Бурундуку полагалось нести ну что-то самое-самое вкусное. Пусть знает, что его любят. Пусть не уходит от нас в чащу.

Марийские дети шли в лес и тихо спорили, чьё угощение бурундуку понравится больше…

Проверять, что бурундуки унесли к себе, а что им не понравилось, полагалось на следующее утро.

Первыми, на рассвете на поляну обычно приходили взрослые. И если находили какие-то подарки нетронутыми, прятали их в другое место. А то придёт малышня, увидит, что бурундуки не взяли себе чьё-то угощение – и слёз будет!

* * *

Кугече – праздник всего живого.

Это деревья, украшенные десятками ленточек. На слабом ветерке они играют, переливаются. И остаётся чувство, что в своей весенней радости деревья и люди соединяются – примерно как пролетарии всех стран. Вот такое счастливое единение.

Там, где марийцев в Нижегородской области давно нет, всё равно кое-где живут обычаи дарить в праздник подарки старым деревьям. В Городецком районе возле деревни Копосово растёт мать-сосна, из-под корней которой берёт начало речка. Тоже матерью-сосной называют огромное дерево недалеко от Тумботина. На них любят фотографироваться и привязывать к стволу ленточки.

* * *

А священные рощи!

Приходя к их деревьям, мы словно перешагиваем порог эпох. И оказываемся в другом времени.

Эти островки леса никогда в человеческой истории не рубили. Заволжским лесам от силы полтора десятка тысяч лет. Топор они познали в последние триста. Их вырубали полностью – десятками квадратных вёрст, их выжигали. И настоящего первобытного леса в этом крае мы бы не увидели, если бы не божьи леса. Потому это своего рода музеи таёжной древности. В их нехоженных углах лежит бурелом: его не полагается разбирать, выносить. Деревья рождаются, тянутся к свету, умирают, превращаются в труху и согревают собой новую жизнь.

Это невозможные леса: они густы и непроходимы, в них соседствует несовместимое. По сырым окраинам таятся под пологом древние растения тундры – с тех самых пор, когда ещё она одна, прилегавшая с юга к леднику космических размеров, владела Поволжьем. Здесь же острые таёжные уральские пихты и весёлая зелень лиственниц. И рядом с ними элитно-европейские дуб, липа, ясень, клён. Жизнь, собранная в букет.

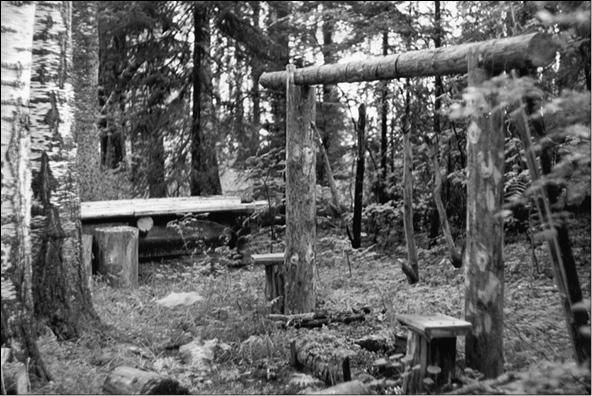

Молельная поляна одной из священных рощ Шарангского района

Эти леса хороши – и величественны, и грозны, и дышат необузданной силой. В их густые заросли надо было ещё искать вход – как в дом. Единственная тропа ведёт на молельную поляну.

В 2000 году в одной из рощ на такой поляне мы нашли только что сделанные, светлые и яркие своей свежей древесиной помост, стол, перекладину для очага и лавку. До нового тысячелетия оставались считанные месяцы, а древняя роща была людям нужна нисколько не меньше, чем, может быть, четыре тысячи лет назад. Она хранила людей.

* * *

Исследователь религии начала XX века Николай Маторин называл такие рощи "непорочными храмами". В его книге, изданной в двадцатых годах, я нашёл фрагмент из документа времён крещения марийцев: "Дивный был пенёк, вместо налоя нам служил. Дивное было лесное озеро, вместо купели золотой служило, вместо блестящей церкви служил густой лес. Деревья служили вместо золотых подсвечников, с причтом лесные птицы воспевали".

* * *

За несколько лет поисков мы побыли во всех во всех священных рощах нашей области. И в тех, которые упоминаются в литературе (а это можно найти не только в "Очерках мордвы" Павла Мельникова-Печерского, но и в различных статьях краеведов – они печатались в основном до революции), и в тех, о которых нам рассказали старожилы деревень. Но каких-то общих принципов, одинаковых признаков, характерных хотя бы для большинства священных рощ, не обнаружилось.

Может быть, показалось вначале, это места, с которыми связаны какие-то памятные события? Но нет – это скорее исключительные случаи.

У многих рощ, оказавшихся в итоге посреди поля (видимо в результате того, что лес до каких-то известных людям границ был выпилен), ровные, как по линейке сделанные края. Но в одних случаях к северу, югу, востоку и западу они обращены сторонами, в других – углами. В одних рощах есть главное дерево, увешанное подарками, в других таких деревьев много. Одни рощи тяготеют к воде – возле них зарождается ручей или есть небольшое озерко, другие же – на возвышенности, поднятые, словно летящие над землёй.

В начале девяностых у меня была счастливая возможность посмотреть на несколько священных рощ с высоты птичьего полёта. Я участвовал в весенних учётах перелётных птиц.

Мы пролетели почти надо всеми такими местами в Тоншаевского района. Чувство потрясения осталось. Они густы, мощны и имеют очень чёткие границы. Ими любуешься. И ещё: почти все они выстраиваются в этих местах словно вдоль одной полосы – строго с юга на север на протяжении трёх десятков километров. Полоса эта начинается на водоразделе Ветлуги и Вятки, а по сути – бассейнов верхней Волги и Камы. И тянется по правой стороне самой большой из речек тех мест Пижмы, ни разу её не пересекая.

С воздуха рощи похожи друг на друга. Но – только с воздуха.

Рассказывают о рощах совсем разное.

В одни ходить на моления можно было всем, в другие только мужчинам или только женщинам, в третьи приходили с пожертвованиями лишь два или три "знающих" человека, которые молились за всех остальных. О некоторых местах говорили: если моление случайно видел с краю леса кто-то из посторонних, то он начинал болеть.

Удалось найти старинные описания рощ. Помещик Александр Поливанов, который жил в своей усадьбе на берегу реки Ветлуги возле от села Благовещенского (сейчас оно в Воскресенском районе), увлекался археологией и даже был членом Московского археологического общества. Он, вероятно, в конце 80-х годов XIX века совершил неблизкое путешествие вёрст за восемьдесят – в марийскую деревню Малая Юронга. Там Поливанов нашел священную рощу, а затем напечатал отчёт об увиденном. На его взгляд, роща доживала последние годы: деревья были дряхлыми, полусухими, люди, по их словам, туда давно уже туда не ходили, но тропа была протоптана и поляна оставляла такое ощущение, что всё-таки кто-то, возможно, случайно, по старой памяти, был на ней и что-то туда приносил. В остальном же – следы какого-то запустения, забытости.

Спустя сто с лишним лет мы застали рощу абсолютно такой же, словно время не коснулось её. Люди уверяли нас, что в божий лес давно уже никто не ходит. Но тропа просматривалась и чувствовалось, что совсем недавно кто-то там был.

* * *

Открытием для нас стало то, что во всех рощах, которые пыталась описывать и картировать наша экспедиция, странно вели себя компасы. Были точки, где стрелка начинала плясать.

После нас в свои рощи ходили с компасами исследователи в Марий Эл. Результат всюду был тот же самый.

Разговоры про биоэнергетику я воспринимаю как научное шарлатанство, как попытку загрузить простодушных обывателей. Это утеха для выходящих в тираж дамочек со смутными воспоминаниями о каком-то образовании в голове и болями "где-то там в боку, немного, если повернуться". А главное – с массой свободного времени.

Никакой биоэнергетики.

Но – что?

Может быть, так дают знать о себе зарождающиеся подземные потоки. Замечено, что почти все рощи стоят в точках распада вод. Или это напоминание о куда более глубоких трещинах в базальтовом фундаменте Восточно-Европейской платформе. Геологи доказали, что в Среднем Поволжье, примерно над той полосой, где течёт Волга, на глубине в несколько километров на протяжении уже сотен миллионов лет соприкасаются две её плиты – Варяжская и Сарматская. Одна из них, Варяжская, постепенно опускается, другая поднимается, и это создаёт колоссальное напряжение. Как-то оно должно прорываться к нам, из подземных недр?