Впервые львиные бои устроил в Риме эдил Квинт Сцевола в 95 г. до н. э. Два года спустя знаменитый Сулла, будучи претором, выпустил на арену сто великолепных львов с могучими гривами, как об этом рассказывает Плиний Старший. За Суллой к такому же способу обретения популярности в народе прибег и Помпей Великий, устроив бои с 600 львами. Немного позднее Цезарь, став диктатором, показал жадным до кровавых зрелищ римлянам 400 львов ( Плиний Старший. Естественная история, VIII, 53–58).

Обычно на львов охотились при помощи специальных ловушек, устроенных в выкопанных для этого ловчих ямах. Согласно Плинию, в правление императора Клавдия случай навел на мысль о еще одном оригинальном способе охоты на львов, способе, впрочем, довольно ненадежном, рискованном и "недостойном таких животных". Некий пастух в Гетуми, защищаясь от нападавшего на него льва, в отчаянии набросил на него свой плащ. Трудно поверить, замечает римский ученый, но если льву прикрыть глаза даже легкой завесой, ярость его сразу стихает, и притом настолько, что им можно завладеть без борьбы. "Очевидно, вся его сила заключена в зрении" (Там же, VIII, 54).

Сражаться в открытую с тиграми охотники избегали. Поступали иначе: ловчий на быстром коне, имея к тому же в запасе еще несколько свежих лошадей, похищал маленьких тигрят и во весь опор несся к ожидавшему его кораблю. Когда тигрица, вернувшись, заставала свое логово опустевшим и бросалась по следу за охотником, то, едва она настигала его, он кидал наземь одного из тигрят и мать тут же относила его на прежнее место. Тем временем ловчий на коне мчался дальше, но если путь до берега был очень долог и тигрица вновь догоняла охотника, приходилось вернуть еще одного детеныша и лишь с одним или несколькими оставшимися отплыть восвояси. Так во всяком случае описывает охоту на тигров Плиний Старший (Там же, VIII, 66).

Особенно притягательными для римлян экзотическими животными были слоны. Впервые жители Италии познакомились с ними в III в. до н. э., во время войны с Пирром, царем Эпира, в войске которого были и слоны. Затем, в 250 г. до н. э., около 140 боевых гигантов были доставлены в Рим на плотах после победы Луция Метелла Понтифика над карфагенянами в Сицилии. Об охоте на слонов в Индии рассказывает все тот же ученый-энциклопедист Плиний: на уже прирученном слоне охотник выслеживает слона-одиночку, отбившегося от стада, или охотнику удается самому отбить его от его сотоварищей, затем он гонит его вперед, не давая отдыхать, и, когда слон устанет и смирится со своей участью, погонщик пересаживается на него и правит им так же, как уже ручным. В Африке для того, чтобы поймать слона, использовали ловчие ямы. Плиний описывает и многие другие способы охоты на слонов, практиковавшиеся африканцами, часто с единственной целью разбогатеть на продаже драгоценных бивней. За поимкой животного следовало его приручение, которое также иногда протекало долго и трудно (Там же, VIII, 1-34). Главным потребителем слоновой кости и самих этих огромных зверей был в древнем мире гордый Рим, жаждавший экзотики, впечатляющих зрелищ и роскоши.

Сами римляне не относились к охоте так серьезно и трепетно, как греки. Для них это было развлечение, спорт, источник физической закалки, полезное времяпрепровождение в часы досуга. Дичь для пиров доставляли чаще всего рабы-охотники или ее просто покупали на рынке. Сами римские граждане занимались в свое удовольствие ловлей зайцев, кабанов, птиц, применяя способы, не требовавшие больших усилий: пользовались, например, силками, капканами, ловушками, вообще всеми теми методами, которые так решительно осуждал Платон.

Не без юмора вспоминает Плиний Младший свои охотничьи подвиги. "Ты будешь смеяться - смейся, пожалуйста, - пишет он Тациту. - Я - вот этот я, которого ты знаешь, взял трех кабанов - и превосходных. "Сам?" - спрашиваешь ты. - Сам, пребывая, однако, в своей обычной спокойной неподвижности. Я сидел у тенет, рядом были не рогатины и копья, а стиль и дощечки для письма. Я что-то обдумывал и делал заметки, чтобы вернуться домой если и с пустыми руками, то с полными табличками. Не пренебрегай таким способом работы: ходьба, движение удивительно возбуждают душу, а леса вокруг, уединение, само молчание, требуемое на охоте, побуждают к размышлению.

Поэтому, когда пойдешь на охоту, вот тебе мой совет: бери с собой не только корзиночку с едой и бутылкой, но и дощечки; узнаешь, что Минерва бродит по горам не меньше, чем Диана" (Письма Плиния Младшего, I, 6).

Мясо диких животных появилось на столах римлян довольно рано - к огорчению тех, кто противился введению новых пышных обычаев и всякой избалованности. Так, уже пристрастие к кабаньей вырезке вызвало некогда гневную отповедь сурового Катона Старшего. В I в. до н. э. к столу подавали кабана целиком, и иногда соотечественники Плиния ухитрялись уже в первый день пира с ним расправиться. Более рассудительные римляне относились к подобному чревоугодию весьма критически, как об этом прямо говорит автор "Естественной истории" (VIII, 210). При таких потребностях жителей Вечного города приходилось специально разводить кабанов и других диких животных. Впервые этим занялся Фульвий Липпин в окрестностях Тарквиний к северо-западу от Рима, а затем эта инициатива была поддержана и продолжена двумя видными гражданами, известными в Риме своей страстью к пирам, расточительству, роскоши: Луцием Лицинием Лукуллом и Квинтом Гортензием Горталом.

Птиц также добывали разными способами, расставляя силки, сети, капканы, приманивая свистом или каким-либо лакомством.

Весьма разборчивые в еде, римляне не могли не включать в свои меню все новые и новые породы птиц и рыб. Что касается последних, то многие писатели упоминают о том, как ценились в Риме осетры, морские окуни, разные виды трески и т. п. Плиний Старший рассказывает: римляне любили и охотно разводили и такую морскую рыбу, как скар. При императоре Тиберии один из его вольноотпущенников по имени Оптат, префект флота, выпустил этих рыб для размножения в море между Остией и побережьем Кампании. В течение пяти лет приходилось заботиться о том, чтобы всех пойманных скаров отпускали назад в море, после чего эти ценные рыбы расплодились у берегов Италии уже в таком количестве, что можно было начать, наконец, их ловлю сетями. Так римские лакомки, замечает Плиний, дали прибрежному морю нового обитателя ( Плиний Старший. Естественная история, IX, 62).

Сообщает ученый и о пристрастии римлян к краснобородкам; особенно ценились те, что не превышали в весе двух фунтов. Мы узнаем, что один римский богач-гурман, Азиний Целер, в правление императора Калигулы купил такую краснобородку за 8 тыс. сестерциев. "Когда я с удивлением думаю об этом, - заключает Плиний, - мне невольно приходят на ум те, кто, отвергая и осуждая расточительство, жаловался, что какой-нибудь повар обходится дороже, чем конь. А сейчас, чтобы иметь повара, надо заплатить больше, чем стоило бы устроить целый триумф! Рыба же стоит столько, сколько прежде повар! И, пожалуй, никого из людей не ценят выше, чем того, кто искуснее других способен свести на нет доходы своего господина" (Там же, IX, 67).

Разведение рыб в прудах и бассейнах не только значительно разнообразило стол богатого римлянина, но и давало легкую возможность часами предаваться рыбной ловле не выходя за пределы усадьбы. Занятие это владельцы поместий считали приятнейшим видом отдыха и развлечений. Ловили рыбу в Италии, как и в Греции, удочками и сетями, вершами и гарпунами, а кроме того, там знали способ, как привлекать рыб различными звуками:

Добычи в море леска здесь не ждет долго,

Но, лишь закинь ее с постели иль с ложа,

Уж сверху видно: тащит в глубь ее рыба.

(…) Над бурей стол смеется: есть всего вдоволь.

В садке жиреет палтус свой, морской окунь,

Плывет мурена, зов хозяина слыша,

Привратник поименно голавлей кличет,

Барвен-старушек заставляет он выплыть.

Марциал. Эпиграммы, X, 30, 16–24

Но не всегда и не везде рыбная ловля приносила выгоду. В эпоху империи многие прибрежные воды были объявлены "священными" - императорскими. Поймав там крупную, красивую рыбину, рыбак должен был отдать ее императорским поварам. Поэтому-то Марциал убеждает рыбака держаться подальше от Кампанского побережья близ города Байи, где был в то время "рыб приют священных":

Уходи от греха, пока не поздно,

Простодушно подбросив в волны корму,

И почтителен будь к священным рыбам.

Там же, IV, 30

Еще подробнее и красочнее описывает злоключения рыбака в Римской империи Ювенал. В одной из его известных сатир некоему рыболову удалось вытащить великолепный экземпляр столь крупной рыбы, что даже сенат не мог долго решить, в какой посуде можно такую рыбу приготовить. Видя это, рыбак счел за лучшее поднести свою завидную добычу в дар высшей власти:

Диво такое хозяин челна и сетей обрекает

Домициану: ведь кто бы посмел продавать это чудо

Или купить, когда берег - и тот был доносчиков полон!

Ювенал. Сатиры, IV, 45–47

КОММУНИКАЦИИ - ПУТЕШЕСТВИЯ - СВЯЗЬ В ГРЕЦИИ

Городам, их величию, блеску, совершенству построек дивятся многие, родину же любят все. И не было еще человека… который был бы до того обольщен, чтоб от избытка чудес в чужих краях предать забвению отчизну.

Лукиан. Похвала родине, I

Во II в. н. э., когда Лукиан писал эти слова, люди путешествовали далеко и часто, даже просто в туристических целях: многим доставляло радость увидеть чужие города и страны. Но, конечно же, не туризм дал начало поездкам и походам. Такой мотив мог появиться лишь тогда, когда античные государства уже стабилизировались, дороги стали доступны и безопасны, средства связи отвечали потребностям и интересам путешествующих, а уровень культуры обусловил широкое стремление к поиску и познанию чего-то нового. Ни в одной стране, и в Греции также, мы не установим какой-либо определенной даты, под которой было бы записано имя первого путешественника - человека, впервые покинувшего здешние места в поисках новых земель. В самой Греции люди рано должны были начать ездить из государства в государство. Помимо целей политических, этого требовала и повседневная жизненная практика: разнообразие географических и экономических условий в стране заставляло даже обитателей самых отдаленных друг от друга областей вступать между собой в контакты и поддерживать эти взаимные связи веками.

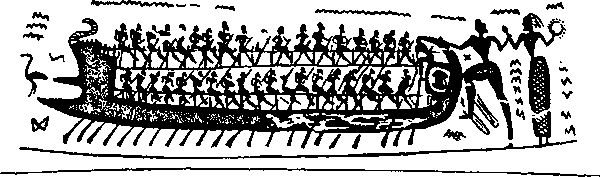

Греческий корабль (пентеконтера)

Это отнюдь не было легким делом, ведь каждое из государств имело свои особые законы и установления, приспособленные к местным условиям. Достаточно вспомнить разговор Афинянина и Клиния с острова Крит у Платона. "Я думаю, чужеземец, - говорит Клиний, - всякий легко поймет наши установления. Ведь вы видите природу местности всего Крита: это не равнина, как Фессалия. Поэтому-то фессалийцы больше пользуются конями, мы же - пешими бегами. Неровность местности более подходяща для упражнения в пеших бегах; из-за нее и оружие по необходимости должно быть легким, чтобы не обременять при беге: для этого, по своей легкости, кажутся подходящими лук и стрелы. Все это у нас приспособлено к войне, и законодатель… установил все, принимая в соображение именно войну; так, он ввел сисситии, имея в виду, мне кажется, что на время походов сами обстоятельства вынуждают всех иметь общий стол - ради собственной своей безопасности" ( Платон. Законы, I, 625, d-е). Подобные обычаи существовали и в Спарте, и ее представитель мог точно так же объяснить и оправдать эту особенность своего, родного края.

В Греции ее рельеф и почвы не благоприятствовали развлекательным путешествиям ради удовольствия. К далеким походам и поездкам побуждала необходимость - торговые связи, иная экономическая деятельность, культовые традиции, наконец, политические дела и военные экспедиции. В мифах, несомненно связанных и тесно переплетенных с неизвестной для нас тогдашней реальностью, дороги и путешествия играли огромную роль. Причины и цели этих легендарных передвижений были столь же разнообразны, как и в реальной жизни: политические конфликты, оборачивавшиеся длительными внешними войнами (например, Троянская война); поиск новых, более плодородных земель, основание колоний; торговля. Во многих греческих мифах герои пытаются завладеть золотом, за ним надо было отправляться в дальние страны: в Колхиду - за "золотым руном", в Лидию - за песком златоносных рек, во Фракию и на остров Тасос - за драгоценной рудой. Медь, как уже говорилось, везли с острова Эвбея, а ценнейший для греков металл - серебро - добывали в VII–VI вв. на Тасосе и Сифносе, позднее же стали известны рудники в Лаврионе и в Маронеях. Толпы людей передвигались, кроме того, из города в город, направляясь к святилищам какого-либо местного божества или героя или же на знаменитые торжества и праздники - общегосударственные, как, например, Панафинейские, или общегреческие, как Олимпийские игры. Особенно часто посещали греки святилища Асклепия, ища там чудесного исцеления от недугов.

Идя по следам греческих мифов, можно насчитать немало далеких походов и путешествий по морю и по суше. Больше всего подробных описаний посвящено именно морским странствиям: это и поход аргонавтов во главе с Ясоном за "золотым руном", и троянская экспедиция, и далекое героическое плавание Геракла на запад, до названных его именем Геркулесовых столбов (ныне Гибралтарский пролив), и полное опасностей возвращение греческих героев из-под Трои. Среди поездок сухопутных стоит вспомнить лишь злосчастное паломничество фиванского царя Лая, отца Эдипа.

К дальним поездкам побуждали и дела семейные (такой была, например, поездка Клитемнестры с дочерью Ифигенией и малолетним сыном Орестом к своему мужу царю Агамемнону в Авлиду). Когда же стали появляться в Элладе громкие имена философов, поэтов, ученых, местные владыки охотно приглашали их к своим дворам, одни - из интереса и любви к искусствам и наукам, другие - из тщеславия. Так, в VII в. до н. э. много путешествовал афинский законодатель Солон, побывавший и в Египте, и на Кипре, и в Лидии, где его принимали цари. В VI в. до н. э. гостем самосского тирана (правителя-узурпатора) Поликрата не раз бывал поэт Анакреон. Эсхил и поэт Симонид ездили к Гиерону Сиракузскому. В V–IV вв. до н. э. дифирамбический поэт Филоксен состоял в дружеских отношениях с сицилийским тираном Дионисием. Немало странствовал в своей жизни и Платон: он гостил в Южной Италии, в Египте и на Сицилии у Дионисия II. В III в. до н. э. Антигон, правитель Македонии, окружил дружеской заботой, двух поэтов: Антагора с острова Родос и Арата из Сол (в Малой Азии). Еврипид покинул Афины, чтобы также переселиться в Македонию по приглашению ее царя Архелая; здесь он и умер. Мы назвали только наиболее известные имена, однако и многие другие поэты и ученые часто пользовались покровительством влиятельных лиц и властителей в далеких странах.

Наконец, за пределы отчего края отправлялись и те, кого гнали в дорогу пытливость и любознательность или же страсть к приключениям и смелым авантюрам. Лукиан в диалоге "Корабль, или Пожелания" стремится проникнуть в сущность человека, разгадать его сокровенные чаяния. Собеседники делятся друг с другом своими вполне заурядными желаниями, мечтами о богатстве и власти, и лишь один из них высказывает желание, как мы бы сейчас сказали, футурологическое, впрочем, для нас сегодня это уже не футурология. Устами этого героя говорит, очевидно, сам автор, чья мысль прорывается в еще неизведанное, сотворенное лишь его творческой фантазией будущее. Герой заявляет, что не станет просить о деньгах, о сокровищах, о царстве: все это вещи недолговечные, которые скрывают в себе множество ловушек и приносят больше неприятностей, чем удовольствия.

"Я хочу попросить Гермеса даровать мне перстни, обладающие волшебной силой:…чтоб летать, высоко поднявшись над землей, и для этого пусть у меня будет некий перстень…

(…) А если окажется какая-нибудь диковинка в Индии или у гипербореев, драгоценность ли какая или приятное из еды или питья, пусть без посланцев я сам полечу и захвачу всего вволю. Грифона, крылатого зверя, или Феникса-птицу, что живет в Индии, незримых для прочих, их бы мне увидеть, а также истоки Нила да будут мне одному открыты, как и все ненаселенные части земли. Если же есть у нас антиподы, однобокие телом, что населяют землю на юге, так и их хочу увидеть.

(…) Сверх того хочу… познать природу звезд, луны и самого солнца и, наконец, что всего упоительнее, в тот же день возвещать в Вавилоне, кто победил в Олимпии, а затем позавтракать, если случится, в Сирии, отобедать в Италии" ( Лукиан. Корабль, или Пожелания, 42; 44).

Много столетий должно было пройти, чтобы сбылись эти мечты, казавшиеся в ту далекую пору несбыточными, фантастическими, безумно дерзкими. Ибо что было говорить о полетах в поднебесье, когда даже наземные, сухопутные коммуникации представляли для греков немало проблем! Лишь морские пути облегчали тогда сношения с отдаленными областями и странами. Здесь трудности успешно преодолевались, и греки море любили, несмотря на все опасности, которыми оно им грозило. Греки знали, каким грозным и коварным бывает море, но знали и его красоту и те выгоды, которые оно им несло. Вероятно, их влекло к морю и то, что земля, суша не могла обеспечить в достаточной мере существование древних греков. Плодородной земли в Греции всегда не хватало, но и та, что была, оказывалась не слишком-то щедрой к местным земледельцам и не обещала им многого.

Грекам приходилось искать иные пути развития и добывания материальных благ. Эти трудные и опасные пути вели эллинов через широко раскинувшиеся вокруг их маленькой страны морские бездны к новым землям, где они основывали свои колонии. Бороздя моря, греки открывали для себя и дополнительные источники пропитания, скрытые в пучине, равно как и сокровища морского дна. Неразрывное совместное существование с Посейдоновым царством было для греков жизненной необходимостью. Тому способствовали и развитая сеть портов, и прогресс судоходства, и успехи кораблестроителей, и рост рыболовного промысла и использования подводных богатств. Выражением особой близости, душевной связи обитателей Эллады с морем стали многочисленные описания морской стихии, вообще морские мотивы, пронизывающие всю греческую литературу начиная с Гомера. Вспомним хотя бы поэтичные строки Лукиана: