Лавуазье, обладавший более утонченным пониманием природных явлений, нежели Пристли, подумал, что если что-то может быть создано посредством химической реакции, то при этом что-то должно быть и потеряно. Эта мысль была простой, но глубокой; впоследствии она легла в основу метода, который мы называем количественным химическим анализом. Нельзя сказать, чтобы она положила начало современной химии, однако именно с нее начался такой подход к исследуемому предмету, который позволял тщательно проверять гипотезы. Будучи чрезвычайно богатым, Лавуазье мог себе позволить платить лучшим французским инструментальным мастерам, чтобы они изготавливали для него точнейшую аппаратуру, какая только была доступна в то время. В число этих инструментов входили необычайно точные весы, сделанные со скрупулезным вниманием ко всем деталям, как если бы это было ювелирное изделие. Они могли регистрировать изменения массы до 1/400 000 доли. Такая точность была исключительной для того времени, и Лавуазье пользовался этими весами с немалым успехом. Тщательно взвесив окись ртути до и после нагревания, он смог определить, сколько вещества было потеряно в процессе. Затем он приступил к обратному действию: нагрел металлическую ртуть в присутствии воздуха, чтобы получить окись ртути, которая весила больше, чем изначальный металл, и показал, что воздух в испытательной камере потерял некоторую долю объема. Он повторил этот опыт с фосфором, получив фосфорную кислоту. Лавуазье также показал, что газ, получаемый при нагревании окиси ртути, является одной из составляющих воды и что атмосфера Земли состоит главным образом из азота и этого нового компонента, которому он дал название oxygène – "рождающий кислоту". Лавуазье был интеллектуальным отцом аналитической химии; он продолжал свои опыты и успел открыть еще несколько новых элементов, прежде чем его обезглавили во время Французской революции в возрасте пятидесяти лет за то, что он собирал налоги для короля.

Лавуазье не понимал, как кислород мог появиться в атмосфере. Он мог происходить от нагрева солнечными лучами горных пород, содержащих окись ртути или другие подобные минералы, но это казалось маловероятным, поскольку не было заметно, чтобы горные породы разлагались под воздействием Солнца. Кроме того, если поместить окись ртути под колпак и попросту выставить его на свет, ничего не произойдет: необходимо нагреть минерал до достаточно высокой температуры, чтобы получить из него кислород.

Частично эта загадка разрешилась в 1779 году, когда голландский физик Ян Ингенхауз, работая в Англии в той же лаборатории, в которой пятью годами раньше работал Пристли, заметил, что на зеленых листьях водных растений образуются пузырьки, если они выставлены на солнце, но этого не происходит, если держать их в темноте. И разумеется, когда газ из пузырьков был с немалым трудом собран, в его присутствии тлеющая свеча вспыхнула ярким пламенем. Ингенхауз обнаружил, что растения производят кислород, но ни он, ни Лавуазье не понимали, что этот кислород берется из воды.

В детстве нам всем довелось узнать, что растения производят кислород, которым мы дышим, и большинство из нас продолжают жить, больше об этом не задумываясь. Однако каменная летопись показывает, что наземные растения появились на этой планете всего лишь около 450 млн лет тому назад. Если возраст Земли составляет по меньшей мере 4,55 млрд лет, означает ли это, что до 450-миллионной отметки кислорода на ней не было?

Как я уже рассказывал, у микроорганизмов выработался сложный наномеханизм, позволяющий им расщеплять воду при помощи солнечной энергии, за миллиарды лет до возникновения наземных растений. Однако хотя это и может показаться удивительным, мы до сих пор имеем очень неясное представление о том, когда появился первый микроорганизм, обладающий таким свойством. До нашего времени сохранилась лишь одна прокариотическая группа фотосинтезирующих микроорганизмов, способных производить кислород, – цианобактерии.

Эволюция цианобактерий до сих пор остается загадкой. Все они генетически тесно связаны между собой и являются единственными среди прокариотов производящими зеленый пигмент, хлорофилл а , используемый всеми образующими кислород организмами для расщепления воды. Однако что, наверное, наиболее интересно, так это то, что они являются единственными фотосинтезирующими прокариотами, имеющими два различных типа фотосинтетических реакционных центров. Один из них очень напоминает реакционный центр, найденный у фотосинтезирующих пурпурных несерных бактерий, но последние не способны расщеплять воду при помощи солнечной энергии и, следовательно, не вырабатывают кислород. Они используют световую энергию, чтобы расщеплять газообразный водород на протоны и электроны и впоследствии производить сахара. Другой тип реакционных центров унаследован от фотосинтезирующих зеленых серных бактерий, наподобие тех, которых я изучал в глубинной части верхнего слоя водной толщи Черного моря. Эти организмы также не расщепляют воду и не вырабатывают кислород; они расщепляют сероводород, используя световую энергию. Как пурпурные несерные, так и зеленые серные бактерии чрезвычайно чувствительны к присутствию кислорода – при контакте с этим газом они теряют свои фотосинтетические способности. Представляется, реакционные центры двух этих очень различных организмов каким-то образом сумели соединиться в одном организме. Как это случилось, остается неясным, однако, скорее всего, это стало следствием многократного обмена генами между различными видами микроорганизмов.

Получившаяся в результате химера, где в зарождающуюся цианобактерию оказались генетически встроены два различных типа реакционных центров, подверглась ряду дальнейших эволюционных преобразований. К реакционному центру, полученному от пурпурных бактерий, был добавлен белок, содержащий четверку атомов марганца, – впоследствии эта конструкция превратится в реакционный центр, где будет расщепляться вода. Взятую у бактерий пигментную систему новая клетка со временем модифицировала, чтобы производить хлорофилл, что позволило реакционному центру использовать свет на более высоких энергетических уровнях для расщепления воды. Второй реакционный центр, унаследованный от зеленых серных бактерий, также претерпел изменения, и модифицированный наномеханизм позволил ему функционировать в присутствии кислорода. Явившаяся в результате новая конструкция, составленная из подобранных где попало наномеханизмов, отличается чрезвычайной сложностью: она состоит из более чем 100 белков и других компонентов, разделенных на два реакционных центра, которые работают по очереди.

Давайте снова обратимся к уже использовавшемуся сравнению электронов с пассажирами в метро. В первом реакционном центре свет в конечном счете забирает электроны у водорода в воде и везет их через ряд промежуточных станций. Электроны прибывают ко второму реакционному центру, где их, снова при помощи энергии света, с большим усилием запихивают в набитый битком поезд, который отправляется через другой ряд промежуточных станций, после чего электроны, наконец, достигают пункта своего назначения. Этим пунктом назначения является маленькая древняя молекула, называемая ферредоксин, состоящая из комплекса железа и серы, идентичного тому, что содержится в минерале пирите, или "золоте дураков". Здесь с помощью специального фермента электрон, наконец, встречает своего партнера – протон, и они образуют НАДФН. Вспомним, что НАДФН является транспортировщиком водорода, и прикрепленный к НАДФН водород может быть использован для превращения углекислого газа в органическое вещество. Весь этот механизм по преобразованию энергии требует участия около 150 генов. Это наисложнейший механизм такого рода, существующий в природе.

Судя по всему, этот механизм, иногда называемый кислородным фотосинтетическим аппаратом, возник в истории Земли лишь единожды. Ввиду того что производство кислорода столь коренным образом изменило весь мир, мой друг и коллега Джо Киршвинк из Калифорнийского технологического института в шутку называл цианобактерии "микробами-большевиками" – и действительно, эти организмы революционизировали планету, но намного раньше и гораздо более радикально, нежели русская революция.

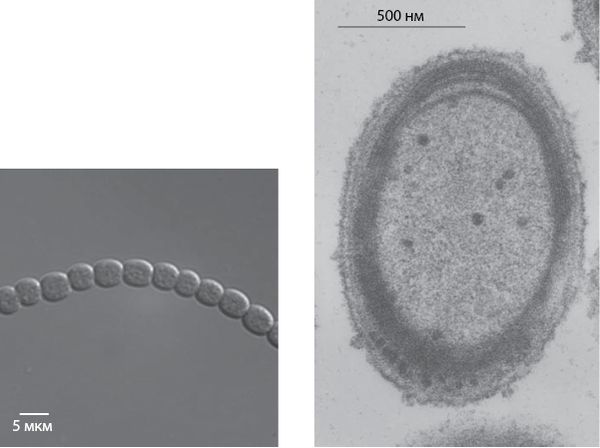

Рис. 17. а,б. ( а ) микрофотография, сделанная под оптическим микроскопом, – нить цианобактерий (Anabaena sp.). (Публикуется с разрешения Арнольда Тэйтона и Джеймса Голдена.) ( б ) микрофотография, сделанная под просвечивающим электронным микроскопом, – разрез одиночной клетки цианобактерии ( Prochlorococcus ). Диаметр этой клетки составляет приблизительно 1 микрометр, и она содержит множество мембран, в которые встроены фотосинтетический аппарат (см. рис. 16) и фактор сопряжения (см. рис. 14 и 15). В отличие от эукариотических водорослей (см. рис. 9), однако, здесь нет заключенных в мембраны органоидов. (Публикуется с разрешения Люка Томпсона, Ники Уотсона и Пенни Грисхольм.)

Эти микроскопические большевики бывают самых разнообразных форм и размеров, от крохотнейшего пикопланктона – клеток диаметром всего лишь около 500 нанометров (они настолько малы, что практически невидимы при использовании обычного оптического микроскопа) – до относительно крупных клеток, соединенных друг с другом в цепочки и легко различимых невооруженным глазом. В современном океане в любой момент присутствует более 1 000 000 000 000 000 000 000 000 (1024) клеток цианобактерий. Однако несмотря на такую их численность, было бы бесполезно ожидать, что настолько миниатюрные клетки сохранятся среди ископаемых останков. Даже самые крупные цианобактерии имеют простые клеточные стенки, которые легко разлагаются. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в древнейших геологических разрезах присутствие этих организмов прискорбно малочисленно и противоречиво.

В 1950-х годах Стэнли Тайлер из Висконсинского университета и Элсо Баргхорн из Гарвардского университета заинтересовались микроископаемыми в древних породах. В ходе изысканий ученые обнаружили их присутствие в формации Ганфлинт на западе канадской провинции Онтарио. Вместе с несколькими своими учениками, среди которых были Уильям Шопф, Эндрю Нолл и Стэнли Аврамик, Баргхорн принялся исследовать окаменелости из древнейших разрезов Южной Африки и Западной Австралии. Баргхорн поручил Шопфу, тогда еще студенту, работу с образцами из Западной Австралии, и тот обнаружил в них богатый материал, который никогда не был описан. В 1990-х годах Шопф, к тому времени ставший профессором Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, сообщил о том, что в породах северо-запада Австралии сохранились следы ископаемых организмов, напоминающих нити цианобактерий. Эти породы сформировались около 3,5 млрд лет тому назад. Если эти сведения верны, это означает, что микроорганизмы, обладающие способностью вырабатывать кислород, на самом деле чрезвычайно древние. Однако свидетельства появления животной жизни обнаружены в каменной летописи намного позже – в породах возрастом около 580 млн лет. Неужели между возникновением производящих кислород микроорганизмов – цианобактерий – и выходом на сцену животных действительно был интервал продолжительностью почти в три миллиарда лет? И если это так, то в чем причина?

Работа Шопфа получила широкое признание, и он опубликовал несколько других статей с поразительными изображениями ископаемых организмов, напоминающих структуры цианобактерий, обнаруживаемых в современных озерах. Однако уже в начале нынешнего столетия Мартин Брейзер, палеонтолог из Оксфордского университета в Англии, заново изучил образцы горных пород, которые Шопф отправил в архив при Музее естественной истории в Лондоне, и заключил, что описанные Шопфом ископаемые являются артефактами. То, что Шопф принял за цепочки клеток, по утверждению Брейзера, вообще не являлось останками микроорганизмов, а представляло собой минеральные отложения подводных горячих источников, сформировавших микроскопические структуры, напоминающие внешним видом клетки. Дебаты, разразившиеся между двумя лагерями, не утихают до сих пор, ввиду чего так и не достигнуто согласие относительно датировки древнейших ископаемых останков цианобактерий – впрочем, эти организмы наверняка уже существовали до Кислородной катастрофы (см. ниже), произошедшей приблизительно 2,4 млрд лет тому назад.

В попытке обойти проблему физической сохранности структур микроорганизмов в горных породах ученые, работающие в области химии горных пород (геохимики), предприняли другой подход. Часто случается так, что организмы погибают, однако следы их тел сохраняются в горных породах в качестве своеобразной химической подписи. Собственно, мы уже интуитивно это знаем, поскольку нефть и уголь представляют собой сохранившиеся останки давно погибших организмов. Доказательство того, что ископаемое топливо образовалось из отмерших организмов, было предоставлено в 1936 году немецким химиком Альфредом Трейбсом, показавшим, что нефть содержит молекулы, которые могли произойти только из растительного пигмента хлорофилла. На самом деле, многие ученые, работающие над химическими сигнатурами организмов в геологических разрезах, начинали свою научную деятельность с описания органических компонентов нефти для нефтяных компаний.

Рис. 18. Изображение ископаемых микроорганизмов, напоминающих нить цианобактерий (ср. с рис. 17, а ), найденных в формации Гамохан в Южной Африке, возраст которой составляет ~2,5 млрд лет. (Публикуется с разрешения Дж. Уильяма Шопфа, Калифорнийский университет, Лос-Анджелес.)

Хотя в осадочных породах сохраняются и следы других молекул, большая часть химических сигнатур представляет собой липиды (жиры и масла) – молекулы, не очень хорошо растворимые в воде. Так, например, когда погибают животные, включая и нас с вами, то одним из сигнатурных химических соединений является холестерин – молекула, заключающаяся в мембранах клеток животных, но не обнаруженная ни у растений, ни у прокариотических микроорганизмов, таких как цианобактерии. Однако прокариотические микроорганизмы производят ряд молекул, связанных с холестерином, которые называются гопаноидами и содержатся в их мембранах. После гибели таких микроорганизмов гопаноиды в их мембранах сохраняются в горных породах порой на миллиарды лет. Бытует даже мнение, что гопаноиды – наиболее распространенный вид естественно встречающихся органических молекул на Земле.

Цианобактерии производят относительно специфический вид гопаноидов, и продукты распада этих молекул могут сохраняться в горных породах, если они не подвергаются чересчур сильному нагреву и сжатию. Эти молекулы не были найдены в горных породах формации Исуа на юго-западе Гренландии, однако в 1999 году Роджер Саммонс, австралийский геохимик, работавший в Массачусетском технологическом институте, и его коллеги сообщили о присутствии продуктов распада определенной молекулы, найденной у современных цианобактерий, в кратоне Пилбара в Западной Австралии (близко к тому месту, где работал Шопф). Эти породы датируются возрастом от 2,7 млрд лет до настоящего времени. Соответственно, хотя до сих пор существуют противоречивые мнения относительно происхождения цианобактерий, молекулярные данные, по-видимому, свидетельствуют о том, что эти организмы возникли самое позднее 2,7 млрд лет тому назад, а возможно, и раньше. Однако результаты липидного анализа также подвергаются сомнению. Некоторые из биомаркеров могут в действительности быть веществами, привнесенными из масел, использовавшихся при бурении скважины для отбора образцов. Собственно, в этой области мнение ученых постоянно колеблется. Свидетельства о существовании микроорганизмов около 3,5 млрд лет тому назад все чаще принимаются с опасением; неясно, действительно ли это были цианобактерии. Ясно лишь одно: на начальном этапе истории Земли на протяжении приблизительно четырех миллиардов лет какие-либо признаки животной жизни отсутствуют. Если животным для существования требуется кислород, а присутствие кислорода требует существования цианобактерий, то когда же цианобактерии смогли выработать достаточно кислорода, чтобы это оказало воздействие на земную атмосферу? На настоящий момент известно с достаточной достоверностью, что это случилось в пределах 2,3–2,4 млрд лет тому назад. Тем не менее свидетельства в пользу этой датировки несколько туманны.