Мимозы

Из более невзрачных растений самые интересные – это, конечно, виды мимоз, обладающие чувствительностью. Родина большинства мимоз – Южная Америка, но один вид, Mimosa pudica, распространился по Африке и Азии, так что в настоящее время во многих местностях восточных и западных тропиков мимоза является обычной сорной травой, подчас совершенно затягивающей землю своей нежной листвой. Если мимозами зарос более или менее обширный участок земли, то ходьба по нему сопровождается весьма своеобразными явлениями. При каждом шаге все мимозы на известном расстоянии от шагающего внезапно, как бы пораженные параличом, съеживаются, из таких опавших мимоз среди поля образуется как бы дорожка в несколько футов шириной, выделяющаяся благодаря тому, что сомкнувшиеся листочки отличаются своим цветом. Объяснения этого явления, даваемые ботаниками, не слишком вразумительны, а значение и польза его еще более загадочны. Ведь из приблизительно 200 видов рода Mimosa лишь немногие одарены сколько-нибудь заметной чувствительностью, и во всем растительном царстве найдется очень немного растений, которые бы обладали более чем следами ее. Очень вероятно, что настоящие чувствительные растения в качестве низкорослых кустарников с нежной листвой могли бы быть истреблены травоядными животными, от чего их, может быть, спасает способность внезапно захлопываться при прикосновении угрожающей им пасти. То обстоятельство, что один вид столь широко распространился в тропиках в качестве сорной травы, свидетельствует, по-видимому, о некотором превосходстве его над большинством тропических трав. Все же остается непонятным, что, хотя большинство чувствительных видов мимозы до некоторой степени и колючи, столь простой и обычный способ защиты, как развитие сильных колючек и шипов, оказался как бы недостаточным и растение принуждено было прибегнуть к столь странному способу самозащиты, при котором оно словно притворяется мертвым; это производит впечатление наличия у него чувствительности и способности к сознательному движению.

Сравнительная редкость цветов

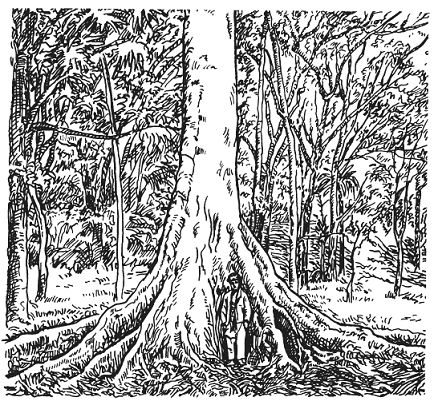

Среди обитателей умеренного пояса сильно распространено мнение, что пышная растительность тропиков должна порождать также и великолепную флору цветов; такой взгляд подтверждается и многочисленностью крупных красивых цветов, разводимых в наших оранжереях. На самом же деле по мере того, как растительность делается все более и более роскошной, цветы становятся все незаметнее, и это правило справедливо не только по отношению к тропикам, но также к умеренному и холодному поясам. В самом деле, ведь как раз среди скудной высокогорной растительности, у границы вечных снегов, появляются наиболее яркие альпийские цветы. По нашим веселым лужайкам, полям и склонам мы видим ярких цветов больше, нежели в рощах и лесах; точно так же и под тропиками мы находим больше всего цветков по таким местам, где растительность не так густа и роскошна. Растительность равномерно влажного экваториального пояса мощнее и многообразнее, чем где-либо, но в больших девственных лесах цветов на поверхности земли видишь очень мало. Бейтс, описав леса нижней Амазонки, спрашивает: "Но где же цветы? Мы были сильно разочарованы, не видя их или видя такие, которые по своему внешнему виду не представляли собой ничего особенного. Орхидеи редки в густых лесах низменностей и, по-моему, теперь это можно сказать с достаточной уверенностью, большинство лесных деревьев экваториальной Бразилии обладает малыми, незаметными цветами". Мой друг д-р Ричард Спрус (Richard Spruce) утверждает, что подавляющее большинство растений, собранных им в экваториальной Америке, отличалось незначительными зелеными или белыми цветами. Это вполне совпадает с наблюдениями, произведенными мною за время моего шестимесячного пребывания на островах Ару и более чем годичного на Борнео, где я жил почти исключительно в лесу. Значительные скопления цветов, бросающихся в глаза, попадаются так редко, что можно проходить недели, даже месяцы, прежде чем увидишь растение с цветками, действительно заслуживающими удивления. Изредка попадается дерево или куст, покрытые чудными желтыми, красными или пурпуровыми цветами, но такое явление можно назвать как бы красочным оазисом среди зеленой пустыни, и оно почти не изменяет общего аспекта растительности. Экваториальный лес слишком темен, чтобы в нем могли развиваться цветы и даже, в большинстве случаев сколько-нибудь значительная листва, за исключением папоротников и других любящих тень растений. И если бы леса не пересекались долинами рек, горными цепями, обрывистыми скалами и глубокими оврагами, цветов было бы видно еще меньше. Некоторые высокие лесные деревья имеют роскошные цветы, и если с возвышенного места посмотреть на вершины лесных деревьев, то зрелище иногда открывается поразительное; но все же нет ничего неправильнее представления, будто большинство видов тропических деревьев отличается особенно красивыми цветами, ибо очень сомнительно, чтобы такие виды вообще были многочисленнее, чем в умеренном поясе. В местах, по своей природе более открытых, как, например, по склонам крутых гор, по берегам рек, по краям крутых обрывов или же по опушкам проложенных по лесу дорог и порубок, все, что богатая растительность тропиков смогла дать в отношении цветов, имеется налицо, но даже и в таких исключительных местах привлекают внимание путешественника и вызывают его восторги не столько красота цветов, сколько свежесть и обилие зелени, изящество и неистощимое разнообразие растительных форм. Случайно можно натолкнуться на кустарник, оживленный цветами, или на дерево, обвитое цветущими лианами, но можно преодолеть и сотню миль, не видав ничего, кроме различных оттенков зелени и глубоких сумерек лесных трущоб. В книге Белта (Naturalist in Nicaragua) мы находим следующее описание девственных лесов, которые, будучи лесами горными и притом у самой границы экваториальной зоны, могут считаться весьма подходящим примером. "По обе стороны дороги возвышаются деревья исполинской высоты, вершины которых скрыты густым балдахином листьев; лианы свешиваются почти с каждого сука, перекидываются с дерева на дерево и спутывают лесных великанов гигантской сетью перекрученных канатов. То там, то здесь видно дерево, покрытое красивыми цветами, которые, однако, принадлежат не ему, но одной из лиан, вьющейся по его сучьям и спускающей вниз длинные обрывки, похожие на канаты. Лазающие папоротники и ванилевые растения одевают стволы, тысячи эпифитов покрывают ветви. Среди них мы видим крупные арумы с их длинными свешивающимися вниз воздушными корнями, гибкими и крепкими, так что туземцы повсеместно употребляют их в качестве веревок. Подлесок изобилует многочисленными мелкими видами пальм вышиной от 2 до 15 футов, время от времени красивый древовидный папоротник раскинет перистую крону на высоте в 20 футов над землей, радуя взор своими изящными формами. Большие широколиственные геликонии, кожистые меластомы, бегонии с их сочным стеблем и асимметричными мясо-красными листьями очень многочисленны и вообще типичны для лесов тропической Америки. Но так же характерны и цекропии с их белыми стволами и большими пальцеобразными листьями, похожие на гигантские канделябры. Местами почва покрыта большими желтыми, красными и белыми цветами, упавшими с высокого, невидимого глазу, дерева; местами воздух напоен чудным благоуханием, источник которого вы напрасно будете искать, так как пахнущие цветы тоже скрыты высоко над вами, затерянные в огромном всезатеняющем пологе листвы".

Canarium decumanum – типичное высокоствольное дерево экватора

Хотя и сомнительно (о чем еще будет речь), чтобы свет оказывал непосредственное влияние на окраску цветов, однако не подлежит сомнению, что он безусловно необходим для роста растений и для полного развития листвы и цветов. В лесу все – деревья, кустарники, лианы – стремится к свету, чтобы там развернуть свои цветы и дать плоды. Отсюда, может быть, и обилие лиан, использующих своих могучих соседей в своем стремлении подняться к этому необходимому источнику растительной жизни. Но даже и "крыша" леса, хотя и открытая действию света и зноя тропического солнца, не отличается особенным обилием ярко окрашенных цветов. Если посмотреть откуда-нибудь сверху на участок густого леса, часто на нем нельзя заметить ни одного цветного пятна. Но временами, именно в начале сухого времени года, все же можно усмотреть на зеленом фоне несколько желтых, белых, красных, реже синих масс, отделенных одна от другой значительными интервалами и обозначающих место, где находится покрытое красивыми цветами дерево.

Зависимость, твердо установленная теперь между окраской цветов и содействием насекомых их оплодотворению, быть может, имеет известное отношение к редкости цветов в экваториальных лесах. Различные формы жизни так тесно связаны друг с другом, что ни одно из них не может возрастать больше нормы, не вызывая также соответственного увеличения или уменьшения в числе других. Насекомые, более всего способствующие оплодотворению цветов, по всей вероятности не могут размножаться дальше известного предела, потому что в противном случае последовало бы соответственное размножение насекомоядных птиц и других животных, что сдержало бы их размножение. Главные опылители, пчелы и бабочки, на каждой стадии своего развития от яйца до взрослой формы имеют врагов, почему количество их ограничено причинами, совершенно не зависящими от количества пригодной для них растительной пищи. Очень возможно, что число способствующих оплодотворению насекомых слишком незначительно для опыления бесчисленных миллионов лесных деревьев на огромном протяжении, занимаемом экваториальной зоной. Поэтому многие виды приспособились или к самооплодотворению, или к перекрестному оплодотворению при посредстве ветра. Если бы не было такого ограничения числа насекомых, то можно думать, что непрерывная борьба за существование между растениями тропических лесов повела бы у несравненно большего числа их к выработке столь важной особенности, как яркая окраска цветов, ибо это качество почти необходимо растению для пользования выгодами перекрестного оплодотворения при помощи насекомых.

Заключительные замечания о тропической растительности

Взаключение этого общего очерка я еще раз вкратце пере числю главные черты растительного мира тропиков. Девственные леса экваториального пояса огромны, они подавляют грандиозностью и такой мощью растительности, какой мы почти никогда не видим в умеренном поясе. Из их отличительных особенностей наиболее замечательно разнообразие растительных форм и видов, постоянно встречающихся вместе с растущими бок о бок; замечательна и выдающаяся роль, которую играют паразиты, эпифиты и лианы, заполняющие все подходящие места оригинальными формами жизни. Если путешественник заметит какой-нибудь вид и захочет найти несколько экземпляров его, самые тщательные поиски часто бывают напрасны. Его окружают деревья различнейшей формы, величины и окраски, но один и тот же вид повторяется редко. Сплошь да рядом он подходит к дереву, похожему на искомое, но тотчас же убеждается в их различии. Может быть, он и найдет второй экземпляр через полмили или же совсем его не найдет, но в другой раз может натолкнуться на него совершенно случайно.

Это отсутствие совместного произрастания какой-нибудь одной древесной породы, столь обычного за пределами тропиков, объясняется, по всей вероятности, чрезвычайной равномерностью и постоянством тропического климата. Атмосферные условия, более чем какие-либо другие, влияют на рост растений; растения должны вести против климата жесточайшую борьбу за существование. По мере приближения к холодному поясу или к бесплодным пустыням разнообразие растительных групп и видов постепенно уменьшается; все большее и большее количество их оказывается непригодными к крайним климатическим условиям, и, наконец, остается лишь несколько немногочисленных благоприятно организованных форм, способных поддерживать свое существование. На крайнем севере таковыми являются сосны и березы, в пустынях – некоторые пальмы, колючие и ароматические кустарники. В равномерном экваториальном поясе нет такой борьбы с резкостями климата. Все растительные формы приспособились к благодатной жаре, к изобильной влажности, которые даже за время долгих геологических эпох должны были очень мало измениться. Таким образом, следствием непрерывной борьбы за существование между различными видами, населяющими жаркий пояс, явилось чудное равновесие сил организованной природы, которое хотя и допускает в одном месте преобладание одной формы, в другом – другой, но не терпит исключительного господства какого-нибудь одного растительного типа в ущерб остальным. Эти же самые общие причины привели к тому, что все свободные места в природе оказались заполненными специально приспособленными к ним формами; так, мы видим, что подлесок из низкорослых деревьев растет в тени высоких; точно так же всякое дерево дает пристанище множеству других видов, и некоторые деревья так густо заросли сидящими на них эпифитами, что мелкие ветви и горизонтальные сучья их превращаются в настоящие сады. Лазающие папоротники и арумы взбираются по самым гладким стволам, бесчисленные виды лиан спутанными массами перекидываются с ветви на ветвь и поднимаются на вершины самых высоких деревьев. Орхидеи, бромелии, арумы и папоротники вырастают на каждом выступе, из каждой трещины, живописно покрывая поваленные и гниющие стволы. Но и на этих паразитах паразитирует еще целый мир растений, их листья часто покрыты множеством печеночных и других мхов. Но равномерность климата – источник всего этого пышного изобилия и бесконечного разнообразия растительности – является в то же время и причиной часто прямо-таки удручающего ее однообразия. По словам Белта, "осенние тона, багрец и золото английских лесов там неизвестны, а тем более оживленные малиновые, пурпурные и желтые осенние оттенки канадской растительности, увядающая листва которой соперничает в игре цветов с умирающим дельфином, даже превосходит его в этом отношении. Неизвестен холодный зимний сон, неизвестно и радостное пробуждение растений к жизни при первом легком дуновении весны. Круговорот вечно бодрствующей жизни придает прекраснейшему тропическому ландшафту монотонный характер, несмотря на то что детали его, взятые в отдельности, блистают несказанной и многоликой красотой".

На естествоиспытателя тропическая растительность всегда производит неотразимое впечатление как богатством форм, необузданной энергией, проявляемой жизнью растений, так и той помощью, которую она оказывает ему в поисках законов, управляющих возникновением бесконечно изменчивых органических форм. Путешественник, которому в первый раз случится бродить по этим девственным лесам, едва может освободиться от чувства робкого изумления, похожего на то, которое в нас возбуждает вид безбрежного океана или альпийских фирновых полей. Колоссальность, торжественное величие, сумрак совершенно овладевают им и возбуждают в нем мысль о ничтожестве человека; только когда пройдет это первое впечатление, наблюдатель будет в состоянии обратить свои взоры на отдельные детали, совокупность которых вызвала в нем эти эмоции: только тогда он сможет исследовать в отдельности многообразные чудные жизненные формы, разбросанные вокруг него в неисчерпаемом изобилии.

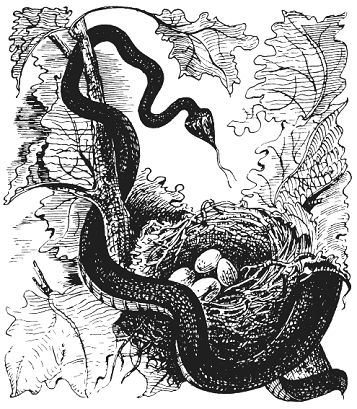

Животный мир тропических лесов

Трудности предмета. – Общие черты животной жизни экваториальных лесов. – Дневные бабочки. – Особенности образа жизни тропических бабочек. – Муравьи, осы и пчелы. – Особые отношения муравьев к растительности. – Осы и пчелы. – Прямокрылые и другие насекомые. – Жуки. – Бескрылые членистоногие. – Общие замечания относительно тропических насекомых. – Птицы. – Попугаи. – Голуби. – Дятловые птицы. – Кукушки. – Трогоны, бородастики и птицы-носороги. Певчие птицы. – Рептилии и амфибии. – Ящерицы. – Змеи. – Лягушки и жабы. – Млекопитающие; обезьяны. – Летучие мыши, – Общий взгляд на животный мир тропиков.