Рассматривая круг университетских знакомых Грибоедова, мы не должны оставить вниманием другую замечательную фигуру - Михаила Николаевича Муравьева, одного из основателей Союза спасения, будущего графа Виленского. Об их приятельских отношениях мы узнаем из письма Грибоедова от 6 июня 1826 г.; по его словам, в этот день они оба, после освобождения из-под ареста, были представлены Николаю I во дворце на Елагином острове, куда приехали вместе в коляске Муравьева, которого Грибоедов называет "университетским товарищем, не видевшимся со мной уже 16 лет". В самом деле, встречи Муравьева с Грибоедовым в университете могли происходить именно в 1810 г., когда первый из них был зачислен студентом физико-математического отделения. Однако и до этого Михаил Муравьев, страстно увлекавшийся математикой, собирал у себя дома кружок университетских студентов - знатоков этой науки, среди которых его биограф называет Щепкина, Афанасьева, Андреева и Терюхина (двое из них впоследствии стали преподавателями университета). Расцвет муравьевского кружка связан с основанием им при поддержке отца, генерал-майора Н. Н. Муравьева, общества математиков, преобразованного после Отечественной войны в московскую школу колонновожатых, из стен которой вышло немало замечательных деятелей декабристского движения.

Душою общества математиков был сам Н. Н. Муравьев-старший, который читал здесь лекции по военному искусству, предоставил в распоряжение слушателей свою богатейшую библиотеку, коллекцию оружия, необходимые инструменты и, главное, разработал основные положения устава и учебной системы общества, которое, благодаря этому, сразу превратилось в одно из самых передовых учебных заведений России. Для занятия общества Н. Н. Муравьев предоставил свой прекрасный дом на Большой Дмитровке, а летом молодые люди отправлялись в арендованное Муравьевыми подмосковное имение Осташево, где учеба продолжалась.

Замечательна была сама атмосфера, сложившаяся в семье Муравьевых. Три брата Муравьевых - Александр, Николай и Михаил - плечом к плечу прошли Отечественную войну (во время которой младшему, Михаилу, только исполнилось 16 лет!), не раз выручая друг друга из смертельной опасности. Двое старших были избраны действительными членами общества математиков, и покровительствовали сложившемуся там студенческому кружку. А. Н. Муравьев, учившийся в Московском университете до 1810 г., поступил колонновожатым в свиту его величества по квартирмейстерской части; после войны, получив звание полковника, основал "Священную артель" и был одним из главных учредителей Союза Спасения, заседания которого проходили в Москве на его квартире в Хамовнических казармах. Н. Н. Муравьев-младший (впоследствии Муравьев-Карский), которого отец в 1811 г. отвез в Петербургское училище колонновожатых, подобно своим братьям демонстрировал прекрасные способности в учебе и одновременно, как следует из его замечательных записок, вдохновенно читал Руссо и мечтал найти свой способ переустроить окружающую его жизнь на более гармоничных началах. Именно Николаю Муравьеву принадлежала мысль создания самого первого, совсем еще детского, тайного общества "Чока" в Петербургской школе колонновожатых, все участники которого (Матвей Муравьев-Апостол, Артамон Муравьев, Василий и Лев Перовские) стали затем деятелями декабристского движения.

Для развития нашей темы важно отметить, что участники петербургского общества "Чока" в основном подружились еще в Москве, посещая занятия муравьевского кружка. Из записок Н. Н. Муравьева мы узнаем, что в 1811 г. слушателями Общества математиков, число которых превышало 16 человек, были А. 3. Муравьев, И. Г. Бурцов, братья Михаил и Петр Колошины - все это воспитанники Московского университета. Артамон Муравьев, принятый в студенты вместе с братом Александром в 1810 г., проживал в университете на пансионе у профессора Рейнгарда. Поскольку лекции Рейнгарда в это время посещал Грибоедов и другие члены щербатовского кружка, а профессор регулярно устраивал проверочные занятия у себя на дому, то личное знакомство их с А. 3. Муравьевым весьма вероятно. Имена братьев Колошиных и Бурцева мы находим среди списка вольнослушателей в книге регистрации за 1810/11 г., через несколько фамилий от имени Грибоедова. Близкая дружба Михаила Колошина и Николая Муравьева, зародившаяся в этот год в Москве, трагически оборвалась в 1812 г., когда ослабевший от ран Колошин скончался на руках Муравьева, в Вязьме, незадолго до Бородинской битвы. Другой брат, Петр Колошин, "душою поэт", особенно сдружился с Михаилом Муравьевым, а после войны вместе с ним и Бурцевым вошел в "Священную артель" и Союз спасения.

Биограф М. Н. Муравьева подчеркивает тесные дружеские связи с муравьевским кружком и трех братьев Перовских, которые также могли посещать лекции в доме на Большой Дмитровке. Старший брат Алексей - одна из замечательных фигур в Московском университете тех лет. Поступив в университет в 1805 г., через три года он был удостоен степени доктора философии. Прочитанные им в университете пробные лекции были изданы отдельным изданием. Уже во время учебы зародился его интерес к литературе. В 1807 г. Перовский выпустил немецкий перевод повести Карамзина "Бедная Лиза", считая ее "восхитительной" по способу изложения. 1808–1812 годы для будущего писателя-романтика, публиковавшего свои сочинения под псевдонимом Погорельский, - это время напряженных жизненных поисков. Он мечтает избавиться от опеки отца-министра, меняет места службы, пытается войти в круг московских литераторов, ищет смысл жизни в учении масонов, которые, однако, по настоянию О. Поздеева, отказывают ему в приеме в ложу.

Одновременно он состоит членом почти всех научных обществ при университете, особенно активно участвует в работе ОИП (его заметки опубликованы в трудах этого общества), но постепенно отходит от этих занятий. Неудачей заканчивается его попытка вопреки воле отца поступить на военную службу, и только 1812 год дает возможность его деятельной натуре откликнуться на патриотический порыв и встать на защиту родины.

Обстоятельства жизни перед Отечественной войной двух других братьев, будущих декабристов, Василия и Льва Перовских, известны нам хуже. Оба они вступили в университет в 1808 г. и закончили в 1810 г., т. е. учились одновременно с Чаадаевыми, Щербатовым и другими членами их кружка. Зная о позднейшем знакомстве Перовских с П. Я. Чаадаевым, мы можем предположить, что оно началось еще на студенческой скамье и, возможно, Перовские связывали этих молодых людей с кружком Муравьева. В Петербурге оба брата поступили в колонновожатые, в 1812 г. участвовали в Бородинском сражении. Образ молодого Василия Перовского превосходно обрисован в его записках, где он рассказывает о своих скитаниях в оставленной жителями Москве и пребывании в плену у французов. Оба брата во время учебы опубликовали в университетской типографии по одному переводу с французского, причем книга, выбранная Львом Перовским, явно свидетельствует о преобладании в его характере мистических настроений.

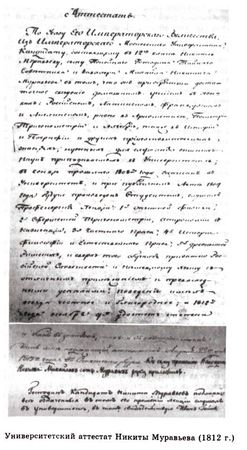

В добавление к уже названным деятелям декабристского движения, учившимся в этот период в университете, мы не можем не назвать Никиту Михайловича Муравьева. Записавшись в конце 1808 г. в университет, он был произведен в студенты на торжественном акте 1809 г. и продолжал учебу до 1812 г. (его имя в книге регистрации студентов за 1811/12 г. - на одном развороте с записью Грибоедова!). В 1811 г. Михаил Муравьев привлек его к занятиям общества математиков: Никита должен был перевести с французского учебник Лежандра и в дальнейшем, видимо, стать лектором общества. Домашним учителем в семье Никиты был молодой университетский преподаватель, англичанин Эванс, в 1810–1820 гг. приятель Грибоедова и Чаадаева, характерный обитатель грибоедовской Москвы, который, по его собственным словам, лично знал всех персонажей "Горя от ума". Вместе с семьей Никита осенью 1812 г. попал в Нижний Новгород и там обратился с просьбой к ректору переехавшего туда университета И. А. Гейму с просьбой о его увольнении из университета с кандидатским аттестатом. Ректор удовлетворил его просьбу, зная "известные его дарования и засвидетельствованные профессорами достаточные сведения в науках", и 9 ноября 1812 г. попечитель Голенищев-Кутузов утвердил производство Никиты Муравьева в кандидаты, отметив, что заслуги отца влекут любовь всего университета к его сыну, "обещающему способностями своими, что он некогда заменит своего родителя в службе Государю и Отечеству".

Заканчивая рассмотрение этой большой группы студентов-дворян, объединенных дружескими связями, в которых постепенно вырисовывались контуры первых декабристских организаций, обратимся еще к одному замечательному выпускнику университета того времени, фигура которого наиболее определенно свидетельствует о контактах щербатовского и муравьевского кружков. Речь идет о Дмитрии Александровиче Облеухове, докторе физико-математических наук, имя которого мы находим среди действительных членов Общества математиков.

Личность Д. А. Облеухова, "очень заметного персонажа на интеллигентском секторе московского горизонта десятых и двадцатых гг. XIX в.", до недавнего времени слабо освещалась в работах исследователей. Между тем "Облеухов был человек необыкновенный во всех отношениях; тетради, которые он оставил после себя и которые, может быть, дойдут когда-нибудь до сведения публики, докажут глубокость и силу его ума и ясность его фантазии".

Д. А. Облеухов достиг своего первого крупного успеха в 1806 г., еще будучи 16-летним студентом Московского университета. Тогда он перевел и "прибавлением умножил" 4-томный учебник словесности аббата Батте - один их основных для того времени трудов по теории французского классицизма. Замечательная работа заслужила похвалу попечителя М. Н. Муравьева, который, при всей своей занятости, удостоил Облеухова письмом, где просил личного знакомства и предлагал поддержку и покровительство, чтобы тот смог продолжать свои ученые занятия. В 1807 г. Облеухов был произведен в магистры словесных наук. Не довольствовавшись этим, он решает расширить сферу научных интересов, приступает к занятиям математикой и в 1811 г. защищает диссертацию на степень доктора, но на этот раз уже физико-математических наук. "С тех пор почти до самого конца своей жизни, - вспоминает И. В. Киреевский, - Облеухов занимался исключительно и постоянно науками умозрительными. Математика, метафизика и теория языков разделяли почти все его время".

Именно на почве метафизики произошло сближение Облеухова с П. Я. Чаадаевым, как это явствует из письма Чаадаева к Облеухову в марте 1812 г. По мнению Д. И. Шаховского, тесное общение с Облеуховым способствовало развитию у Чаадаева привычки к философским и метафизическим размышлениям и спорам. Впоследствии "мистический" дневник Облеухова, очевидно, повлиял на его друга (поскольку хранился среди его бумаг, так что далее был включен Гершензоном в корпус сочинений самого Чаадаева). Следствием влияния Облеухова на Чаадаева можно назвать и интерес последнего к математике. 8 августа 1827 г. Облеухов писал Чаадаеву: "Еще до нашего расставания в 1812 г. вы мне дали листок из своего альбома для того, чтобы я написал на нем самое краткое и ясное изложение принципов дифференциального исчисления".

Долгие годы Облеухов оставался ближайшим другом не только П. Я. Чаадаева, но и всего щербатовского дома. С теплотой о нем отзывались Якушкин, княжна Наталия Щербатова, а сам князь Иван Дмитриевич в 1821 г. сообщал, что "знаком с Облеуховым с малолетства и почитает его за самого скромного, кроткого, умного и ученейшего человека". Обаяние личности Облеухова и пример его яркой научной карьеры могли оказать воздействие и на выбирающего свой путь Грибоедова.

Вне нашего поля зрения остались еще несколько университетских кружков, которые возникали вокруг издаваемых студентами литературных журналов и сборников. В 1807 г. такой кружок возник вокруг альманаха "Весенний цветок" (при покровительстве попечителя Муравьева вышло 3 части, но после его смерти издание прекратилось). Его составителями и основными авторами были московские студенты Козьма Андреев и Алексей Урываев. Свои первые произведения в этом альманахе опубликовали И. М. Снегирев, А. Д. Боровков, В. И. Лыкошин. В своих записках Боровков упоминает среди университетских друзей, кроме Снегирева, еще Е. Ф. Тимковского и И. И. Давыдова. Их объединяла общая судьба небогатых студентов, вынужденных зарабатывать на жизнь переводами и уроками, пировавших и гулявших в складчину. Биограф И. И. Давыдова, рассказывая о его товарищах по учебе, приводит несколько фамилий студентов, в основном казеннокоштных: Никитин, Карасевский, Прянишников, Альфонский, Смирнов. Часть этой дружеской компании серьезно увлекалась литературой: в нее входили С. Д. Нечаев, В. С. Филимонов, связывавшие университетскую среду с журналистским кругом М. Н. Макарова, издателем "Журнала для милых" (1804), "Московского курьера" (1805–1806), "Московского вестника" (1809). (Сам Макаров учился одно время в благородном пансионе, а в 1810 г. посещал университетские лекции вольнослушателем.) Кроме того, И. И. Давыдов называл своим приятелем и Грибоедова, вместе с которым они учились у профессора Буле, а Ф. И. Прянишников - П. Я. Чаадаева.