В свете рассматриваемых проблем было бы странно не принимать в расчёт то, что́ фактом своего существования участвует в эволюционной (исторической) жизни или не участвует в ней, не являясь частью истории. Не будем упускать разницу и связь между личным национальным самоощущением (которое не противостоит коллективному самоопределению) и самопознанием народа. В статье "Об истинном и ложном национализме" (1921) Н. С. Трубецкой писал: "Между индивидуальным и национальным самопознанием существует теснейшая внутренняя связь и постоянное взаимодействие. Чем больше в данном народе существует людей, "познавших самих себя" и "ставших самими собой", тем успешней идёт в нём работа по национальному самопознанию и по созданию самобытной национальной культуры, которая в свою очередь является залогом успешности и интенсивности самопознания индивидуума". Согласимся с этим утверждением, поскольку самопознание являет себя не только внутриэтнической кристаллизацией национально-сущностных свойств, но и в политическом отстаивании их. Если этого не происходит, если познанию национальной сущности мешает атавистическое или паразитное оправдание и, того хуже, любование собственными или приобретёнными несовершенствами, тогда уместно говорить не о свободе выбора, а о несвободе заимствования, что есть отступление от свободы в принципе.

Если не прибегать к широкомасштабным, а потому сопряжённым с неизбежными погрешностями сопоставлениям исторической жизни народов и не вдаваться в исторические же параллели и аналогии (в которых путаются и самые признанные специалисты), но ограничить сравнительный анализ опытом "всего лишь" Центральной Европы, то разница в характере, социальной жизни и во внешней политике будет очевидна. Н. Я. Данилевский, предложив гениальную по простоте и убедительности схему культурно-исторических типов, не стал углубляться в неясные составляющие эти типы. А дело стоило того.

Имея цель выявить яблоко раздора между Европой и "нами", Данилевский несколько стилизует сложность и многосоставность второй части вопроса. Между тем, расширившись на Восток, Россия перестала быть этнокультурной "единицей", отчего обширные территории для многих из "нас" так и не стали Отечеством. Русский "плавильный котёл" оказался полон этносоставляющими мало способными к ассимиляции, что нарушило единство культурно-исторического типа. Племенная несопоставимость, привнесённая культурно-неисторической данностью, рождая взаимопротестность внутри "нас", уподобилась горящим дровам, на которых бурлит котёл, исторгающий из себя "варево" всяческих бед. Обратим внимание, что в лоне германо-романской цивилизации народы формировались по иным принципам.

Племена Центральной Европы, взяв у Древнего Рима наиболее пригодное для социального и государственного устройства, а у Византии духовную культуру, обтёсывались долго, исторически единовременно, совместно и, что важно, в пограничном контакте друг с другом. При единой исторической жизни это не могло не привести к многоступенным политическим и экономическим договорам, культурным диалогам и смягчающим социальную жизнь бытовым соглашениям. В то время как Московская Русь, и без того отгороженная от состоявшейся к тому времени европейской цивилизации лесами и труднопроходимыми болотами, взвалила на себя бремя "степно-таёжного человечества", от которого едва ли не сразу стала прогибаться. Но, не желая и не в состоянии уже оставить без государственного внимания всё более приживляющийся к социальному телу огромный "кус земли", Страна вынужденно эволюционировала в русле новых растущих в числе и в ряде отношений неудобных для неё этнокультурных составляющих.

Правильнее сказать – тех из них, которые заявляли о себе наиболее настойчиво. Именно эти "составляющие" реализовались в Великой Эвольвенте. Растянувшись на столетия, себя обозначила обратная ассимиляция. Поначалу неспешная и неощутимая, а в сложившихся исторических обстоятельствах естественная, туземная пассионарность и в последующие времена не была слишком навязчивой. Так происходило всегда, когда орудием истории были не личности, а именно обстоятельства.

После Куликовской битвы, потерпев ряд военных поражений [15] и неудач в племенном устроении, остатки бывшей Белой и Золотой Орды затаились, разрозненно существуя под началом ни на что особо не претендовавших местных ханов и мурз. Живя в племенных усобицах, духовной и религиозной разобщённости, конно-степное бытие обречено было на историческое вымирание, ибо не соответствовало требованиям новой исторической формации, проводником которой служила быстро усиливавшаяся Русь. Тем не менее, вступая в родство с московитами, заговорив на русском языке, переняв часть традиций и обычаев, приняв православие и как будто ассимилируясь, "белое", "серое", "золотое" и прочее кочевье застыло в ожидании исторического случая настоять на себе. Этим гипотетическим случаем могло стать ослабление европейской части метрополии. Так оно и случилось.

Прогрессирующее ослабление России было вызвано рядом отнюдь не взаимообусловленных исторических обстоятельств, из которых выделю следующие:

1) Тирания Ивана IV, сопровождавшаяся уничтожением элитного сословия Руси.

2) Духовный раскол Страны в середине XVII в.

3) Внешние и внутренние войны России XVIII в.

"Окончательное" идеологическое и политическое размежевание Европы и России на Запад и Восток, произошедшее на рубеже XVIII и XIX вв., подвело итог многовековому духовному и политическому противостоянию сторон. Положение дел усугубило незнание собственного народа и недоверие к нему со стороны "высших эшелонов" российской власти. Но обо всём по порядку.

Усилению Московского царства со времён княжения Василия II (1425–1462) и Ивана III (1462–1505) сопутствовало укрепление политического сознания русской знати, которая, входя во власть, теснила политическую "ось" Кесаря. Это пугало весьма умного и талантливого, но мнительного Ивана IV, стремившегося к централизации правления посредством абсолютизации личной власти. Расширение жизненного пространства Руси тоже имело свои особенности.

Пробить "окно" к Балтийскому морю мешал Ливонский орден, скорый на союз с Польшей, Литвой, Швецией и Данией, а охране южных границ (в то время весьма условных) Руси мешали амбиции Османской империи и хищное воинство крымских ханов. Было ясно, что начало военных действий на севере обусловит агрессию с юга, и наоборот. Общее положение дел усугубляла неустойчивая экономическая база Московской Руси. Тем не менее, затеяв войну с Ливонией (1558–1583), которой предшествовала грубая дипломатическая переписка Грозного с королями Швеции и Дании, царь… распорядился арестовать крымских послов, по сути инициировав войну на оба фронта. Ввергнув Страну в пучину невообразимых противоречий, он в конечном итоге деградировал как личность.

Остановимся на этом более подробно.

Захватив Казанское и Астраханское ханства, Иван IV приблизил ко двору знать из покорённых Русью племён. Политическую ущербность этого решения усилило намерение царя задействовать их в качестве "татарского кнута" для русского народа и аристократии, чему нет ни моральных, ни политических оправданий. Возвысив "лучших" из побеждённых за счёт реальных победителей, то есть поменяв местами лучших с худшими, царь определил политическую перспективу, обратную заданной. "Царя Ивана окружало огромное количество инородцев исключительно восточного происхождения, – пишет культуролог В. Куковенко в книге "Иван Грозный и опричнина". – Именно мусульманской элите нужны были резкие перемены в царском окружении, чтобы как можно более закрепить свой неожиданный успех". Она, очевидно, и навела царя на "мысль о замене старой гвардии на новую, набранную на этот раз не из русских, а из инородцев, которые, будучи чужими в русской земле, были бы преданны только царю и беспрекословно послушны его воле. Тем легче было с такими сатрапами начать преследование той части аристократии, которую Иван подозревал в изменнических настроениях". Новые политические приоритеты во многом обусловил брак с черкесской княжной Кученей (1561), который усилил проазиатские ориентиры царя [16]. Учредив опричнину (от древнерусского "опричь" – "особый", "кроме") с тем, чтобы утвердить свою неограниченную власть, Иван IV стремился искоренить "боярский сепаратизм" "без докуки и печалований" со стороны духовенства. Вследствие проводимой политики вчерашние победители татар, а сегодня "изменники", воеводы и государственные деятели стали терять не только свои позиции, но и головы…

Впрочем, это производилось не только руками особых отрядов инородцев.

"Если тиран примечал где-нибудь человека особенно дерзкого и преступного, то скорее привлекал его к сообществу и делал слугою своего тиранства и жестокости" (А. Шлихтинг). Английский дипломат Горсей отмечает в своих записях: своему народу царь "противопоставил величайших негодяев". "Своим опричникам великий князь дал волю всячески обижать земских", – сообщает авантюрист-опричник Г. Штаден. "Собрал себе со всея Русские земли человеков скверных и всякими злостьми исполненных" (Курбский). Распознав "придворные страхи" царя и умело разжигая их, опричники не щадили никого из недавних своих победителей. Начав "перебирать людишек" для задуманных "дел", царь не забывал "перебирать" и имущество "бояр-изменников", которое давал в награду наиболее отличившимся из новой "знати". Последняя отличалась тем ещё, что набиралась из местных "худородных" дворян и из сопредельных племён, подчас не имевших даже письменной культуры, но из века в век упорно живших в привычном беззаконии (к примеру, свод устных правил адыгов "Адыге хабзе" "разрешал воровство и разбой среди своих же соплеменников. Единственным условием для такого разбоя было не попадаться на подобных делах"). Наиболее лютые "кирибеевичи" награждались царём не только "шубой с царского плеча", но и богатыми поместьями, в которые они поселялись со своими уже "дворовыми" рабами. "Если кто-либо из опричников знал богатого князя или боярина, горожанина или крестьянина, совершал он над ними злодеяния различными способами… Опричники не делают никакого различия между высокопоставленными и подлыми, духовными и светскими чинами, горожанами или крестьянами…", – сообщают И. Таубе и Д. Горсей.

Замечу, не все покорённые племена злоумышляли против России. Например, хан Большой Ногайской Орды Исмаил в 1563 г. выдал царю замешанных в сговоре с крымским ханом своих племянников Ибрагима-мурзу и Ей-мурзу, а также Чалым Уляна, князей Тениша, Утеша, Коурзяна, Давлет Килдея, Девеша. И что же? Приняв их, великий князь первых взял "под свою руку" и "пожаловал их свыше многих мурз", а имена остальных остались в летописях среди владельцев новгородских имений, куда некоторые были помещены с многочисленным потомством. После "обыска" 1564 г. в 1565–1566 гг. в Бжецкую и Воцкую пятины были отправлены сотни помещиков, тюрко-язычные имена которых ясно говорят о том, кто пришёл на смену прежним владельцам имений [17].

Улещая инородную знать, включая злоумышлявших, царь по-иному относился к боярской элите и народу, который едва ли не весь видел в изменниках. В 1570 г. Грозный возбудил "дело" против нескольких сот дворян, обвинив их в "работе" одновременно в пользу Крыма, Польши и Турции. 116 "польско-турецких шпионов" были казнены тут же, после чего были убиты их семьи. 184 в качестве опальных были разосланы в отдалённые города и монастыри. "Правительство в Московском государстве было уничтожено в один день, и страна осталась без власти. Вне сомнения, эти люди противились опричным вождям, поэтому были оклеветаны и уничтожены", – резюмирует В. Куковенко и добавляет: "Знакомясь со списками казнённых, отравленных, ослеплённых, постриженных в монахи аристократов, нельзя не отметить одну примечательную деталь – репрессиям подвергались исключительно русские люди" [18]. Выполняя функцию мести, "ближайшая к царю инородческая группа фактически правила страной и, пользуясь отсутствием заметного сопротивления, безжалостно истребляла население, прибирая к рукам его богатства"; "…почти четверть века русская аристократия целыми семьями клала головы на плахи, но инородцы твердо и неизменно стояли у трона" (тамже). Репрессиям безвинно подверглись выдающиеся деятели Страны – реформатор Алексей Адашев (о котором московская летопись сообщает: "А как он был во времяни, и в те поры Руская земля была в великой тишине и во благоденстве и управе…), князья – Иван Шереметьев, Александр Горбатый-Суздальский, Алексей Басманов, Андрей Шеин, бесстрашный стрелецкий командир Никита Голохвастов и много других. Победитель великой битвы при Молодях (1571), князь Михаил Воротынский был обвинен в намерении околдовать царя и умер от пыток (1572), во время которых царь лично посохом подгребал ему угли. Князя Дмитрия Шевырёва и вовсе, как смерда, посадил на кол. Боярину Ивану Челяднину, обладавшему безупречной репутацией, в период очередного психического надрыва Иван IV приказал надеть царские одежды, посадил на трон, поклонился, после чего убил ножом. "Умело" проводя террор, царь ("людодер" – называет его хорватский мыслитель XVII в. Ю. Крижанич) завладел многими наследственными имениями и землями князей, а взамен дал им на поместном праве земли в самых отдалённых краях государства. Некоторые дворяне были "испомещены всем родом". К примеру, "12 князей Гагариных получили одно крохотное поместье на всех" (Р. Г. Скрынников). Прямые участники "опричных дел" Таубе и Крузе сознаются: "Представители знатных родов были изгнаны безжалостным образом из старинных унаследованных от отцов имений, и так, что они не могли взять с собою даже движимое имущество и вообще ничего из своих имений… им не разрешалось возвращаться домой, жены и дети были также изгнаны, и они должны были идти пешком… Остальные должны были тронуться в путь зимой среди глубокого снега, так что многие из их благородных жен родили в пути на снеге; если кто-либо из горожан в городах или крестьян в селах давал приют больным или роженицам, хотя бы на один час, то его казнили без всякой пощады. Мертвый не должен был погребаться на его земле, но сделаться добычей птиц, собак и диких зверей. И многие из тех, которые могли прежде выступить в поход с 200–300 лошадьми, обладали состоянием во много тысяч гульденов, должны были нищими бродить по стране и питаться подаянием…".

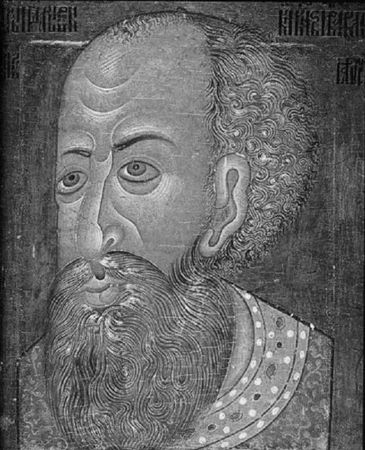

Парсуна Ивана IV. Конец XVI в.

В декабре 1569 г. "власти выслали из Пскова и отчасти Новгорода до 2.000 опальных псковичей и новгородцев. Опричное войско застигло переселенцев в пути и истребило, согласно отчёту Скуратова, до 1.000 человек, а вместе с полочанами – до 1.500 людей" (здесь и ниже – Р. Г. Скрынников). В Новгороде сотни "связанных женщин и детей бросали в воду и заталкивали под лед палками"; "Грозный приказал опричным катам привязывать младенцев к матерям и "метати в реку". И новгородские и немецкие источники одинаково описывают, как одни опричники сбрасывали связанных в воду, а другие разъезжали на лодке с топорами и рогатинами и топили тех, кому удавалось всплыть". Богатея с помощью топора и плахи, Иван IV щедро раздаривал русские поместья опричникам и их разросшимся в Москве кланам. Свод нравственных и государственных законов "Русская Правда" был попран и забыт. Всем заправляла больная воля "зверя-антихриста", сидящего "на месте святом" (Курбский) и заявленные маниакальным страхом царя – банды, ввергнувшие Страну в хаос. "Если кто-нибудь из земских был ограблен или убит кем-нибудь из опричников, то нельзя уже было получить никакого удовлетворения ни судом, ни жалобою царю… И эта свобода, данная одним грабить и убивать других без всякой защиты судебными местами или законами (продолжавшаяся семь лет. – В. С.), послужила к обогащению первой партии и царской казны и, кроме того, способствовала к достижению того, что он имел при этом в виду, т. е. к истреблению дворян, ему ненавистных, коих в одну неделю и в одном городе Москве было убито до трёх сот человек", – сообщает Флетчер о царском терроре.

Не все тупили глаза пред злодействами царя, но всякое обличение их приводило к гибели "оступившихся". Так, новгородский дворянин Митнев, будучи на пиру во дворце, осмелился бросить в лицо Грозному: "Царь, воистину яко сам пиешь, так и нас принуждаешь, окаянный, мед, с кровию смешанный братии наших… пити!", – за что тут же во дворце был убит опричниками. Один из умнейших деятелей Руси Оберегатель государственной Печати Иван Висковатый [19] "горячо убеждал царя прекратить кровопролитие, не уничтожать своих бояр. В ответ царь разразился угрозами в адрес боярства. "Я вас еще не истребил, а едва только начал, – заявил он, – но я постараюсь всех вас искоренить, чтобы и памяти вашей не осталось!" (Р. Г. Скрынников). Память о русской аристократии всё же осталась, а вот место её заняли те, чья жестокость к русскому народу и дворянству поощрялась тем больше, чем более отвечала параноидальному страху царя. Пощады не было никому. Герои осады Полоцка (1563) князья Михаил Репнин и Юрий Кашин, отказавшись участвовать в "царских утехах", по приказу Ивана IV были зверски убиты уже в следующем году; Репнин – у алтаря за вечерним чтением Евангелия; Кашин – при утренней молитве. Иван пролил "победоносную, святую кровь" воевод "во царствах Божиих", – бичевал царя в своих посланиях князь Курбский.

Шапка Мономаха пылала на голове Грозного. Сознавая свои дела, он пишет исповедание, обращенное равным образом к сыновьям и к Богу, и завершает его поразительным признанием своих злодеяний: "Аще и жив, но Богу скаредными своими делы паче мертвеца смраднейший и гнуснейший… сего ради всеми ненавидим есмь…". Но и здесь, пытаясь "простить" казнённых, царь вовсе не думал прощать оставшихся в живых! Обладая "душой, страдающей и бурной" (А. С. Пушкин), царь не мог и не хотел быть другим. Подозревая в измене всех, кроме самого себя, он ещё в сентябре 1567 г. наказал английскому послу Дженкинсону устно передать королеве "великие дела тайные". Однако по возвращении в Лондон тот не преминул составить письменный отчёт о беседе. Тайна "великого дела" стала явью: царь просил королеву предоставить ему убежище в Англии "для сбережения себя и своей семьи… пока беда не минует, Бог не устроит иначе".

Совокупность веры и дел царя не оставили историкам большого выбора в его оценке.