Амону Хатшепсут посвятила и свое роскошное поминальное святилище, известное под названием храма Дер эль-Бахри. Подобно двум своим ближайшим предшественникам, Хатшепсут облюбовала для своей гробницы скалы западнее Фив, и ее поминальный храм, расположенный у их подножия, был обособлен от могилы. Он должен был гарантировать бесконечную жизнь Хатшепсут после смерти. К этому храму, драматично расположенному в основании высоких известняковых утесов и считающемуся одним из архитектурных чудес Древнего мира, вел ряд террасных колоннад и внутренних дворов, которые, кажется, поднимаются на саму гору. Несмотря на огромный масштаб комплекса, от него остается впечатление как о синтезе легкости и изящества, что отличает его от подобных храмов предшественников. Огромные изображения Хатшепсут были всюду. Приблизительно 100 колоссальных статуй фараона-женщины в виде сфинксов охраняли путь к святилищу. На террасах было большое количество огромных скульптурных изображений фараона в различных религиозных интерпретациях: коленопреклоненной с жертвами для богов в руках, шагающей в вечность или в облике Осириса.

Светлые стены храма пестрели цветными изображениями и надписями, прославлявшими, в частности, чудесное рождение и воцарение Хатшепсут и морской поход в Южное Красноморье. События похода и сама заморская земля, ее свайные постройки, вождь с дородной супругой, растения, дикие и домашние животные, морские рыбы, морской рак, каракатица, морская черепаха были очень наглядно и живо воспроизведены художниками царицы. В храме и перед ним были рассажены благовонные деревья, привезенные участниками похода, и Хатшепсут торжествовала, что воссоздала на возвышающихся уступах своего святилища горные рощи "земли бога", родины храмовых благовоний. Весь на виду, необыкновенно гармоничный, белый у подножия бурой скалы, над которой простиралось синее небо, с шелестящей зеленью деревьев во дворах этот храм, несомненно, был настоящим чудом.

Долгое время считалось, что Хатшепсут как женщина не могла проводить военных походов, а ее правление было предельно мирным, что якобы вызвало недовольство армии. Однако новейшие исследования доказали, что она лично возглавила один из двух совершенных во время ее правления военных походов в Нубию, а также контролировала Синайский полуостров, Финикийское побережье, Южную Сирию и Палестину. В частности, ведение военных кампаний царицей подтверждает надпись в Тангуре – победная реляция, высеченная на скале в районе Второго порога Нила. Более того, возможно, Хатшепсут командовала египетскими войсками в ряде походов против мятежных сирийских и палестинских городов. Известно, что Хатшепсут допустила своего пасынка Тутмоса III к военной службе, что открыло ему путь как первому великому воителю в истории.

Царица, именовавшая себя "мощной жизненными силами", женщина во главе военной державы, готовой поработить окружающий мир. Кто же поддерживал царицу – и не год и не два, а целых два десятка лет?

Конечно, Хатшепсут была осмотрительна. Она приближала к себе вельмож предыдущих царствований. Возможно, она щедрыми подачками утихомирила и войско, если правильно понимать одно из ее заявлений о том, что воинство, бывшее прежде нищим, со времени ее воцарения стало богатым. Но можно ли было с помощью таких полумер усидеть на египетском престоле, когда рядом находился соперник, деятельный, непреклонный, в расцвете мужества и сил, – тот самый Тутмос III, которому суждено было стать величайшим египетским завоевателем и с блеском осуществить воинственные чаяния своего времени?

Временщиком при ней в течение почти всего ее царствования был Сененмут, сын нечиновных родителей, приближенный ею еще до того, как она стала фараоном: он был главным управляющим хозяйством и самой царицы, и ее дочери Нефрура (он носил 93 придворных титула!). Ему она поручила воспитание царевны. Сененмут был очень одаренным человеком. Это он создал чудо египетской архитектуры – поминальный храм царицы, и он же руководил работами в других столичных храмах – в Карнаке и Луксоре. Огромные островерхие карнакские обелиски были доставлены из каменоломен по реке под его наблюдением. Этому преданному человеку, бывшему также жрецом Амона, Хатшепсут доверила управление хозяйством столичного бога. Сененмут был домоправителем Амона, управляющим его пахотными землями, садовыми угодьями, житницей, быками, начальником его ткачей. Вдобавок ко всему он управлял жрецами Монту в соседнем с Фивами городе Гермонтисе.

Градоначальником столицы и верховным сановником в Верхнем Египте в течение некоторого времени был верховный жрец Амона Хапусенеб, сын третьего жреца-заклинателя в Карнаке. Государственной житницей, государственными работами, государственными ремесленниками ведал сановник Дуаинхех, для которого основной была служба по управлению хозяйством храма Амона. Сокровищницей и всем "домом золота" управлял один из местных князей, по имени Тот, одновременно он заведовал и быками Амона.

Следовательно, все вельможи, особенно близкие к фараону-женщине, были тесно связаны с храмом Амона. Именно Хатшепсут развернула во славу Амона строительство, затмившее все сделанное для него прежде. Царица не только поощряла возведение новых храмов, но и восстановление разоренных после нашествия гиксосов.

Итак, продержаться у власти два десятилетия Хатшепсут удалось при поддержке влиятельных кругов общества, и таковыми могла быть знать как храмовая, так и светская, в первую очередь могущественное жречество Амона.

Но звезда Сененмута закатилась еще при жизни его повелительницы. "Глава всей страны", "глава сановников", "глава начальников", "распорядитель распорядительной работы", "руководитель руководителей", "величайший (из) великих во всей стране", Сененмут под конец зазнался. Как некий полуфараон, он решил вырубить себе гробницу под поминальным храмом царицы, гробницу потаенную, наподобие царской. В самом же храме, в священнейших его помещениях, он дерзнул изобразить себя на стенах – правда так, чтобы не было заметно входящему: открытая входная дверь должна была прикрыть изображение. Эти ли "дерзости" или еще более значительные провинности были тому причиной, но Сененмут пал. Его гробница так и осталась незаконченной. В одном из ее помещений ее хозяин был изображен почитающим имя своей госпожи. Имя царицы не тронуто, но имя Сененмута было уничтожено.

Воспитанница Сененмута – царевна Нефрура, объявленная "владычицей обеих земель", "госпожою Верхнего и Нижнего Египта" и "супругой" Амона, должна была, по-видимому, занять со временем место Хатшепсут при сводном брате и супруге Тутмосе III. На это указывают не только ее высокие титулы, которые носили царицы, а не царевны, не только присвоенная ей налобная царская змея-урей, но и привязанная борода фараона на ее изображении (изображении младенца!), как у самой Хатшепсут. Однако новому фараону-женщине не суждено было воцариться. Скорее всего, царевна скончалась раньше матери.

Хатшепсут умерла около 1468 г. до н. э., дожив до конца 20-го года "царствования" Тутмоса III. Поскольку она еще далеко не достигла преклонного возраста, выдвигались версии как естественной кончины, так и насильственной смерти царицы. Однако проведенный в 2007 г. анализ мумии, идентифицированной как Хатшепсут, показал, что на момент смерти ей было приблизительно 50 лет, и скончалась она исключительно от болезней (рак костей и печени, усиленный диабетом). Став единовластным правителем, Тутмос III постарался уничтожить даже память о ненавистной сопернице, истребляя повсюду ее имена и изображения, заменяя их своими, отцовскими или дедовскими.

Но было ли разрушение Тутмосом III памятников Хатшепсут актом мести и ненависти, как считали ранние египтологи? В последние десятилетия ученые вновь изучили археологические свидетельства и пришли к заключению, что все эти разрушения, начало которых относили ко времени сразу же после смерти Хатшепсут, были начаты около 20 лет спустя, к концу собственного длинного царствования Тутмоса III. Вряд ли это была личная вражда. По каким-то причинам Тутмос III, должно быть, решил, что следует "переписать" официальные свидетельства царского титула Хатшепсут, что означало уничтожение всех его следов, чтобы все считали, что трон перешел непосредственно от его отца к нему.

Но этим дело не закончилось. Попытки удалить все свидетельства о правлении Хатшепсут имели место и после смерти Тутмоса III. Возможно, возникла угроза правопреемству престола для его сына, будущего Аменхотепа II, который фактически наследовал трон? Может быть, нетрадиционное царствование Хатшепсут было слишком успешным, а опасный прецедент лучше всего уничтожить, чтобы предотвратить возможность другой сильной женщины когда-либо встать в длинную линию мужских правителей.

Существуют две гробницы, которые предназначались Хатшепсут, но ни в одной из них не было найдено мумии царицы. Долгое время считалось, что мумия Хатшепсут либо была уничтожена, либо ее перенесли в другое место захоронения в последние годы правления Рамсесидов, когда разграбление гробниц стало массовым явлением и мумии выдающихся правителей Нового царства перезахоронялись жрецами. Работы над первой гробницей царицы начались еще в ее бытность главной женой Тутмоса II. Ранняя гробница царицы расположена в скалах Вади Сиккат Така эль-Зейд, к югу от храма в Дейр-эль-Бахри. Однако она не могла устроить Хатшепсут, когда та стала фараоном, поэтому работы над ней прекратились, а в скалах Долины царей была вырублена основная гробница Хатшепсут – КУ20. Ее обнаружил в 1903 г. Говард Картер. Первоначальный замысел царицы состоял, видимо, в том, чтобы соединить гробницу с поминальным храмом в Дейр-эль-Бахри грандиозным туннелем, однако в силу непрочности известняковых пород от этой идеи отказались. Тем не менее, рабочие уже успели начать работу над ходом, который был впоследствии превращен в обширную погребальную камеру, куда из гробницы Ю/38 была перенесена и мумия отца царицы Тутмоса I.

Нам не известно, была ли сама царица когда-либо погребена в великолепном кварцитовом саркофаге, который был найден в этой гробнице пустым. Тутмос III вернул мумию деда на ее первоначальное место погребения, и считается, что он мог перенести и мумию мачехи. Фрагменты деревянного позолоченного саркофага, возможно, принадлежавшего Хатшепсут, были обнаружены в 1979 году среди обрывков пелен и остатков погребального инвентаря в незавершенной гробнице последнего фараона XX династии Рамсеса XI (КУ4).

В марте 2006 г. на лекции в музее "Метрополитен" один из ведущих специалистов в современной египтологии доктор Заки Хавасс заявил, что мумия царицы обнаружена на третьем этаже Египетского музея в Каире, где она находилась уже несколько десятилетий. Эта мумия, одна из двух найденных в небольшой гробнице в Долине царей (КУ60) и вывезенная в Каир в 1906 г., считалась до последнего времени мумией женщины по имени Сат-Ра, кормилицы царицы. Косвенными доказательствами принадлежности мумии женщине-фараону являются обнаруженные в гробнице Сат-Ра трон, настольная игра сенет и ушебти с именем Хатшепсут.

Другой претенденткой на право считаться мумией Хатшепсут стала мумия неизвестной царицы Нового царства, найденная в 1990 г. в гробнице Ю/21.

По распоряжению Захи Хавасса вблизи музея в 2007 г. разместили генетическую лабораторию, в которой ученым из разных стран мира предстояло проверить предположения о том, какая из мумий действительно принадлежит царице Хатшепсут. В результате проведенного каирскими учеными анализа ДНК мумий 26 июня 2007 г. мумия из гробницы Сат-Ра была официально идентифицирована как тело Хатшепсут. Выбирая из изобилия сохранившихся мумий представителей XVIII династии (например, однозначно идентифицирована мумия племянника и пасынка царицы Тутмоса III), ученые остановились на бабушке Хатшепсут Яхмос Нефертари, чей генетический материал и был сравнен с ДНК из мумии ее внучки.

Выводы анализа ДНК подтвердило томографическое сканирование, доказавшее, что зуб, ранее найденный в маленькой деревянной шкатулке с изображением картуша Хатшепсут, как раз и является недостающим зубом из челюсти мумии КУ60. Это открытие было объявлено "важнейшим в Долине царей после находки гробницы Тутанхамон".

"Казни египетские"

В 1419 г. до н. э. на египетский престол вступил фараон Аменхотеп IV. Это был совсем еще молодой человек, чья внешность говорила о его интеллектуальности и чувственности и нисколько не обнаруживала мужественного борца и реформатора. Тем не менее, именно он и в невиданно короткий срок сломал многовековую религиозную традицию, связанную с культом верховного бога Амона, создал новый государственный культ Атона – солнечного диска, покинул прежнюю столицу, Фивы, и построил новую – грандиозный город Ахетатон. Он отказался и от своего прежнего имени Аменхотеп – "Амон доволен", и назвал себя Эхнатоном – "Полезный Атону". На эти удивительные реформы ему потребовалось всего шесть лет. На двенадцатом году правления фараон запретил употребление слов "бог" и "боги" (они в сознании людей были связаны с прежними культами) на том основании, что над миром властно одно лишь Солнце, видимое нами как диск, а Египтом и сопредельными странами правит его именем владыка Эхнатон.

"Полезный Атону" фараон умер на семнадцатом году своего правления. Короткой оказалась и жизнь новой религии: вскоре бог Амон был восстановлен в своих правах. Жители оставили великолепную столицу, построенную Эхнатоном. А спустя четверть века Эхнатон был объявлен еретиком и имена его и его ближайших наследников повсеместно уничтожены.

Чем был вызван религиозный переворот? Как смог осуществить его молодой фараон? И совершенно непонятно, как удалось Эхнатону преодолеть религиозный консерватизм масс, это извечное свойство общественного сознания, сохранившееся в полной мере и в нашем, XXI веке? За двенадцать лет произошел коренной, полный отказ от старого, складывавшегося в течение тысячи лет, в пользу нового культа – случай, как в предыдущей, так и в последующей истории беспрецедентный. Большинство предложенных объяснений исходят из личных качеств правителя, не захотевшего делить власть с жрецами. Существует и другая точка зрения: превращение Египта в мировую державу требовало "денационализации" египетской религии… Названные обстоятельства существенны, однако никак не объясняют ряда весьма характерных особенностей переворота, совершенного Эхнатоном. К тому же указанные выше причины не исчезли после смерти Эхнатона, но все-таки прежняя религия была восстановлена в правах. Что же это за сила, в кратчайший срок революционно переломившая вековые устои? Можно предположить, что такая "революция" могла быть успешной при том лишь условии, что она шла не столько "сверху", сколько "снизу", выражая настрой населения. Это сами массы отшатнулись от старых богов. Очевидно, они пережили какую-то глобальную трагедию, с которой старые боги "не справились"…

О гигантском взрыве вулкана на острове Санторин в Эгейском море, происшедшем около 1450–1400 гг. до н. э. много написано. Этот катаклизм интересует в первую очередь исследователей, занимающихся проблемой Атлантиды и гибелью древней цивилизации на острове Крит. Но мало кто обращает внимания на совпадение времени этого взрыва с периодом, когда был совершен переворот Эхнатона.

В результате взрыва вулканические выбросы на долгое время закрыли непроницаемым ядовитым облаком небо на огромном пространстве восточной части Средиземноморья, включая Египет. Сейчас часто пишут, что это была та самая "тьма египетская", о которой повествует Библия в связи с исходом евреев из Египта. Естественно, что такие экстраординарные события, как вызванные извержением Санторина многодневная "египетская тьма", цунами, массовые отравления вулканическими газами и т. п., могли резко изменить религиозный настрой масс. Однако при попытке обосновать эту идею с помощью письменных египетских источников мы сталкиваемся с парадоксальным фактом: никаких явных упоминаний о санторинской катастрофе в египетских письменных памятниках вообще не обнаружено. Египтяне сознательно умалчивали в дошедших до нас записях о происшедшей трагедии. Может быть, это своего рода "табу" на воспоминания о "божьем гневе"? А может быть, это табу связано именно с деятельностью Эхнатона?

…Когда умер Аменхотеп III, его вдова занялась подготовкой похорон в старых традициях. Первый год правления Аменхотепа IV ознаменовался какими-то неприятными событиями. (О них молодой фараон глухо вспоминал позже, на шестом году своего царствования.) В начале второго года правления он включает в свою титулатуру слова: "Единственный для Ра", то есть "имеющий исключительное значение для Солнца", а двор фараона в Фивах получает необыкновенное название – "Замок ликования на небосклоне". И это очень странно. Дело в том, что в "замках ликования" проводился обычно праздник "хебсед", который, по египетской традиции, отмечается в год 30-летия правления фараона, когда, как считалось, возникает опасность физической слабости фараона и надо позаботиться о его "возрождении". (Этот обычай идет от времен первобытных общин, когда вождя умерщвляли по достижении им определенного возраста; позднее, с развитием цивилизации, вместо вождя убивали раба, а потом этот ритуал стал символическим.) Естественно предположить, что название "Замок ликования на небосклоне" было вызвано успешным преодолением каких-то "неполадок", происшедших с Солнцем. Но на четвертом году правления фараону опять пришлось "услышать что-то очень дурное".

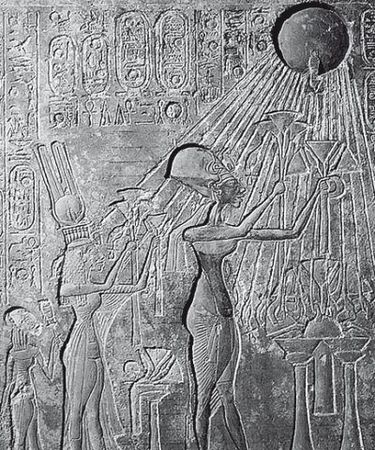

И Аменхотеп IV усиливает пропаганду культа "солнечного диска" – Атона. Объявляется, что он – отец царствующего фараона, и его имя, вместе с именем фараона, пишется в картушах ("кольцах"). Перед словом "Атон" ставится знак жизни "анх", означающий "да живет". Появляется и официальное изображение Атона: круг (диск) со змеей ("уреем") внизу и множеством лучей, оканчивающихся кистями рук. Никакого человекоподобия, присущего изображениям старых богов! Возникает новое богослужение: не в храмах, как прежде, перед статуями богов, а под открытым небом, обращаясь непосредственно к Солнцу. А в конце пятого года правления Аменхотеп IV празднует свой "хеб-сед" задолго до установленного традицией срока.