Во всех слоях общества при воспитании ребенка активно использовалось так называемое "педагогическое запугивание". Процветали телесные наказания. Популярностью пользовались посещения казней: так внушалась мысль о неотвратимости наказания за преступления, а красочные рассказы про ад и дьявола должны были подтолкнуть к добродетельной жизни. Чтобы заставить детей ночью не покидать свои кровати или днем не отходить далеко от дома, им рассказывали о злобных существах, всегда готовых их украсть, съесть или выпить кровь: про ведьм и ночных демонов, евреев (в христианской среде), волков-оборотней, Синюю Бороду.

По сравнению со Средневековьем значение женщины в обществе на протяжении XVI–XVII вв. постепенно увеличивается, она все чаще начинает выходить на первый план, играть самостоятельную роль. Едва ли не самые известные королевы Англии и Франции - Мария Тюдор, Елизавета I, Екатерина Медичи, Анна Австрийская - жили именно в эту эпоху. Женщины становятся хозяйками модных светских салонов; во время Английской революции они впервые начинают подавать петиции в парламент. Неудивительно, что для рубежа веков гендерные историки отмечают усиление противостояния полов. В публицистике женщину все чаще называют коварной, несовершенной, хитрой, пагубной, жестокой.

Брак, как правило, заключался между мужчиной и женщиной, принадлежавшими к одной социопрофессиональной категории и жившими в одной местности. С XVI–XVII вв. господствовала так называемая европейская брачная модель, для которой был характерен "отсроченный брак" - он заключался довольно поздно (и чем дальше, тем позже), женщины хранили невинность до свадьбы. Так, во Франции XVI–XVII вв. средний возраст вступления в брак для женщин составлял, в зависимости от региона, от 23 до 27 лет, для мужчин - от 25 до 27 лет. В городах женились позже, на селе - раньше. В народной среде жених порой оказывался моложе невесты, тогда как в зажиточных социальных слоях он как правило был старше, а то и существенно старше: в XVII в. герцоги и пэры Франции в среднем женились в 25,5 лет, тогда как их невестам не было и 20. Для английских сквайров средний возраст первого брака наследников меняется с 21 года в начале XVI в. до 26 лет на рубеже XVII–XVIII вв.

Очевидно, что на формирование этой модели повлиял не только религиозный аспект. Не исключено, что немаловажную роль здесь сыграли не осознаваемые явно современниками попытки ограничения рождаемости, поскольку значительную часть репродуктивного периода женщина проводила не замужем, а около 40 лет уже переставала рожать детей. Невелика была и средняя продолжительность брака, вызванная смертью одного из супругов: известно, скажем, что в XVII в. в парижском регионе треть браков не длилась и 10 лет, средней же цифрой принято считать 17–20 лет. Потеряв жену или мужа, люди очень часто стремились сразу же вступить в повторный брак (от общего числа браков повторных заключалось 25, а то и 30 %). Однако удавалось это, разумеется, не всем, причем мужчин по понятным причинам ждал успех чаще.

Другим резоном для позднего создания семьи стало доминирование представления о том, что мужчина готов к браку, когда может содержать жену и детей: по европейским традициям пара стремилась сразу после свадьбы покинуть родительский кров и поселиться отдельно (исключением был ряд крестьянских обществ). С родителями жили крайне редко, разве что в некоторых аристократических семьях, где женились очень рано. Необходимые средства к существованию в этой ситуации предоставляла либо смерть родителей, либо, гораздо чаще, предполагалось, что глава семьи сам способен зарабатывать на жизнь, а родители готовы помогать молодой паре по мере возможности (деньгами, связями, обустройством жилья).

Окружающий мир

За исключением некоторых категорий населения, для которых была характерна относительная мобильность (солдаты, торговцы, моряки, часть ремесленников, сезонные рабочие, странствующие монахи, бродяги), окружавший человека мир, как и ранее, обычно ограничивался рамками его прихода, реже сопредельных городов и деревень, еще реже провинции или страны. На местности, где он рождался и умирал, замыкался и круг его интересов; на территории большинства европейских стран сохранялось разнообразие местных диалектов, привычек, обычаев, обрядов, а порой и законодательных норм. Человек, пересекавший большую страну из конца в конец, очень быстро убеждался, что чем дальше от дома, тем хуже он понимает местных жителей, а они его.

Сами путешествия отнимали немало сил и времени, регулярное сообщение между городами возникает только в XVII в., да и то лишь в нескольких странах (например, в Нидерландах). Почтовые службы для частных лиц по большей части лишь начинают организовываться. Новости распространялись крайне медленно. Хотя в это время активно строились каналы и прокладывались новые дороги, передвижение даже между городами нередко воспринималось как опасное, долгое и отчасти непредсказуемое. На реках путников подстерегали мели и кораблекрушения, на дорогах - непролазная грязь, поломки и опрокидывание повозок, а также разбойники.

Если даже знание о том, что происходит в сопредельных странах, оставалось в основном уделом членов правительства или читателей немногочисленных газет, то представления о мире в целом были еще более смутными. Как считается, к 1500 г. в Европе знали примерно 20 % поверхности земного шара, в 1600 г. - 60 %. Главные очертания континентов были к XVII в. уже известны, хотя и не совсем точно, но внутренние пространства Азии, Африки и Америки еще таили для европейцев немало сюрпризов.

Тем не менее очевидно возрастание интереса к иным странам: по сравнению с XVI в. в следующем столетии количество книг о путешествиях увеличилось более чем втрое, причем пока еще особое любопытство вызывал мир за пределами Европы: в XVI в. ему было посвящено 75 % от общего количества изданий, в XVII в. - 65 %. Европу охватывает мода на экзотику, проявлявшаяся весьма многообразно: становится чрезвычайно популярным давно уже известный перламутр, коллекционеры начинают собирать морские раковины и другие диковины, с Востока приходит серебряная филигрань, из Турции - тюльпаны, вызвавшие в 30-е годы XVII в. в Голландии настоящий коммерческий бум. Среди состоятельных людей растет спрос на предметы из экзотических материалов, которые до XVII в. употреблялись преимущественно для украшения, - из черепаховых панцирей, рога носорога, кокосовых орехов, кораллов. Популярность китайского и японского фарфора заставляла европейских гончаров подражать их орнаментам, не прекращались и попытки овладеть секретом производства фарфора, остававшиеся безуспешными до XVIII в.

Человек социальный

Жизнь в это время была преимущественно публична, она предусматривала постоянное общение, непрерывные контакты, совместные развлечения. Показателем успехов человека служило то, как он принят в своем сообществе. Особенно это возводилось в абсолют в дворянском сословии, где категория репутации оставалась одной из самых важных. Предполагалось, что никакие личные обстоятельства в идеале не должны отвлекать человека от публичной роли: когда одному французскому аристократу, участвовавшему в королевском спектакле, сообщили перед началом представления, что умерла его мать, он ответил: "Вы ошибаетесь, она умрет, когда закончится балет".

Человек практически никогда не оставался в одиночестве. Чтобы обрести уединение, удалялись от мира - в уединенную часовню, в монастырь, в скит. Дом тогда - это во многом место общественное, отдельные помещения для занятия профессиональной деятельностью еще очень редки. Кофейни и другие места для встреч за пределами дома только появляются, во многих странах они были доступны далеко не всем. Это приводило к тому, что даже не в самом богатом городском доме постоянно пребывали слуги, клирики, приказчики, клиенты, друзья, родственники.

Начиная со второй половины XVII в. ситуация начинает постепенно меняться, однако это долгий процесс, хорошо и повсеместно заметный лишь столетие спустя и шедший по социальным стратам сверху вниз. Растущий в обществе индивидуализм приводит к тому, что у европейцев значительно увеличивается потребность не только в уединении, но и в обособлении своего тела и всего, что с ним связано, от контакта с другими людьми. Не случайно носовой платок и ночная рубашка появляются практически одновременно и медленно завоевывают право на существование в конце XVII - начале XVIII в. Этим же временем датируется и распространение вилки, вошедшей в обиход в Италии еще во второй половине XVI в., но долгое время воспринимавшейся как забавная и совершенно ненужная роскошь. Даже при дворе Людовика XIV вилкой пользовался лишь один герцог, про которого писали, что он был личностью "чудовищно опрятной". В XVII в. постепенно становятся также обыденными индивидуальные тарелки и столовые приборы, предоставляемые хозяином дома.

С течением времени меняется и отношение к личной гигиене. В принципе еще со времени эпидемий чумы XIV в. считалось, что мытья горячей водой следует избегать, поскольку оно ослабляет организм, открывая кожные поры воздействию любых инфекций, которые носятся в воздухе. Количество ванн в частных домах постепенно стремится к нулю. Число общественных бань остается вопросом дискуссионным, однако известно, что к XVI в. в ряде мест они исчезают вовсе. Во многих городах их остаются считанные единицы; посещают бани преимущественно аристократы или люди богатые, да и то лишь в связи с определенными событиями в свой жизни: перед путешествием или после него, в преддверии любовного приключения или накануне свадьбы. Вместе с тем посещение бани не означало непременно стремления к чистоте: это нередко место общественное, куда ходили компаниями и скорее ради развлечения.

Вместо мытья с XVI в. постепенно укореняется обычай чаще менять и стирать белье - постепенно именно оно наряду с чистотой головы и рук начинает создавать общее впечатление о том, насколько человек следит за собой. Это, разумеется, не касалось простолюдинов и свидетельствовало не о борьбе с антисанитарией (в сиротских приютах об этом даже не думали), а о появлении удобного инструмента социальной сегрегации. С того же времени постепенно входят в моду парики - еще один социальный маркер, но также и средство борьбы со вшами, поскольку голову под парик нередко брили. "Веком париков" обычно называют XVII столетие: после того как Людовик XIII вводит их в моду при дворе, за несколько десятилетий поветрие распространяется по всей Европе. Оба эти явления вписываются в рамки общей тенденции: "приличный" человек должен идентифицироваться с первого взгляда - он заботится о своей внешности, выглядит чистым, а при случае и использует косметику: так, с XVI в. в ряде стран распространяется припудривание волос в дворянской среде.

Тем не менее в это время уровень личной гигиены даже среди состоятельных людей существенно варьировался от страны к стране. К примеру, если голландцы во второй половине XVII в. все еще садились за стол, не вымыв руки, то у французов и англичан это уже вызывало брезгливость. Один из британцев даже презрительно заметил: "Они содержат свои дома в большей чистоте, чем собственные тела". Однако, разумеется, еще в большей степени приличия зависели от социального слоя: дворяне начинают смеяться над сальными волосами буржуа, позабыв, что всего век назад ничем от них не отличались.

С изменениями в отношении к личной гигиене связаны и трансформации европейской моды этого периода. К началу XVI в. верхняя одежда повсеместно укорачивается. Рубаха, некогда скрытая от глаз, становится видна - по крайней мере, в области воротника и манжет, а затем и вовсе превращается из нижней одежды в верхнюю. По французским описям хорошо видно, как рубахи и белье начинают занимать в гардеробах знати самостоятельное место, а порой расходы на них превышают суммы, отведенные на весь остальной гардероб. Во второй половине XVI–XVII в. нормой для человека, вращающегося в свете, становится обладание тремя-четырьмя десятками рубах, которые постоянно меняли и стирали.

Если в прошлые эпохи законы против роскоши нередко осуждали ношение мехов, то теперь они обращены на дорогое шитье и кружева, которые в католических странах становятся все более распространенной деталью мужского костюма состоятельных людей. В протестантских государствах картина была иной. Так, в Англии пуритане до 50-х годов XVII в. демонстративно отказывались от украшений в одежде и лишь ближе к концу Революции их принципы в этой сфере стали менее жесткими.

В том же XVII в. законодательницей мод безоговорочно становится Франция. Принятым там обычаям старательно подражают по всей Европе, впрочем, внося при этом в костюм национальное своеобразие. Лишь в нескольких странах, особенно в германских государствах, это вызывает протест, и "офранцуживание" осуждается моралистами. Тон повсюду задавали государи и придворные, за ними следовали знать и состоятельные горожане. Народный костюм менялся очень медленно, отставая от моды на век, а то и на полтора. Влияли на моду и укреплявшиеся торговые связи с дальними странами. Восточные хлопчатобумажные ткани прочно занимают свое место в обиходе: они лучше красились и легче стирались, чем шерсть.

Из принципиальных новинок европейского костюма этой эпохи можно назвать перчатки: войдя в моду в XVI в., они быстро стали одним из символов привилегированных сословий, хотя подлинного облегания перчатками рук мастерам удалось добиться лишь век спустя. Другим новшеством стало повышенное внимание, которое начинают уделять домашней одежде: у дворянства привычными становятся мужской халат и женский пеньюар; в них во время утреннего туалета допускалось принимать посетителей. И наконец, постепенно меняется облик войск: с созданием регулярных армий в XVII в. появляется и военная форма, позволяющая различать полки на поле боя.

Еда и напитки

За исключением наиболее развитых в экономическом отношении регионов (прежде всего Голландии и Англии), европейское сельское хозяйство оставалось традиционным. В рационе и городских, и сельских жителей преобладали зерновые (рожь, пшеница, ячмень, овес), и, как следствие, цена на хлеб оказывалась для наемных рабочих столь же важна, сколь и размер заработной платы. Горожане старались разнообразить свой рацион при помощи подсобных хозяйств, садов и огородов. Большую роль в рационе играла рыба, в XVII в. голландская сельдь экспортировалась по всей Европе.

Продукты с иных континентов (за исключением сахара и пряностей) во многих местах все еще оставались редкостью. Часть из них воспринималась как роскошь: они были дороги, и их потребление росло весьма незначительными темпами (чай, кофе, какао, шоколад). Другие постепенно проникали в повседневный рацион (картофель, помидоры, кукуруза, сладкий перец, фасоль, рис), правда, медленно и неравномерно, кое-где под нажимом правительства или сеньоров; нередко вначале их высевали на огородах, а лишь затем на полях.

Напитки также преобладали по большей части традиционные. Лидировала по потреблению вода, далеко не всегда остававшаяся в городах общедоступной: водопроводы и фонтаны с питьевой водой были относительно редки, и жителям городов приходилось прибегать к услугам водоносов. Хотя вино и пиво потребляла практически вся Европа, в массовом порядке они обычно покупались в тех регионах, где были произведены.

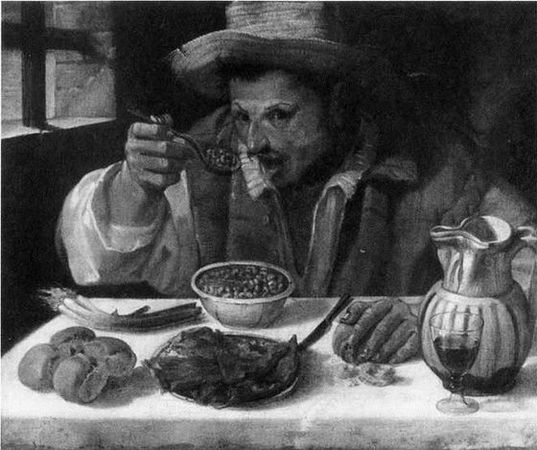

Аннибале Карраччи. Бобовая похлебка. Ок. 1585 г. Галерея Колонна, Рим

Традиции употребления более крепких напитков только закладывались: с конца XV в. шотландцы пили виски, англичане постепенно вводили в моду мальвазию, портвейн, малагу, мадеру и херес, французы - коньяк, голландцы - водку; на рубеже XVII–XVIII вв. входит в обычай выдавать солдатам водку перед боем. С Антильских островов в Европу импортировали ром.

Образование

XVI–XVII вв. нередко называют эпохой революции в образовании: повсеместно растет стремление к грамотности и количество людей, умеющих читать и писать. В XVI в. этот процесс охватывает Италию, в следующем столетии на первое место выдвигается Англия: практически в каждом рыночном городе появляется грамматическая школа, способная подготовить к университету. Количество грамотных людей быстро увеличивается: в начале XVII в. в Лондоне 76 % ремесленников и лавочников могли, по крайней мере, подписаться.

Школы того времени сохраняют многие черты, характерные для предыдущих столетий. Уровень преподавания в основной массе еще не высок, в большинстве стран от учителей не требуется никакого специального образования, их жалование весьма скромно, система лицензирования преподавателей или проверки властями их знаний, как правило, отсутствует. Школа остается лишь относительно доступной для низших слоев общества: бесплатного образования практически нет, покупка книг, свечей, письменных принадлежностей, а нередко и оплата за пансион ложится тяжелым бременем на семейный бюджет.

Тем не менее появляется и немало нового. С XVI в. во многих католических странах модными и распространенными становятся иезуитские коллегии, для которых была разработана своя система среднего образования. Она, в частности, предполагала пошаговое приобретение знаний (лишь по достижении определенного уровня ученик мог перейти в следующий класс), упор на гуманитарные науки, запоминание правил при помощи стихов. Эта система оказала немалое влияние на происходившее в то же самое время зарождение педагогической науки: так, например, один из ее основоположников чех Ян Амос Коменский (1592–1670) разработал систему последовательного и постепенного обучения с учетом возраста детей и с опорой на практические занятия.

Под влиянием иезуитского образования и педагогических теорий школа в XVI–XVII вв. существенно изменилась. Со временем становится привычным, что свое помещение есть не только у школы в целом, но и у каждого класса; до того в общем зале стоял такой шум, что голландцы говорили: лучше пройти мимо кузницы, чем мимо школы. По мере того как класс становится базовым элементом школьной системы, на переходе из класса в класс строится программа, ориентированная на пошаговое приобретение знаний. Постепенно уходит в прошлое практика перескакивания из класса в класс или, наоборот, задержка на несколько лет в одном классе просто для того, чтобы продлить обучение.

Начиная с середины XVII в. в обществе постепенно распространяется представление о том, что для ряда профессий (военные, чиновники) образование, полученное в школе, предпочтительнее доминировавшего в то время обучения на практике, "в людях". Еще в начале века для дворянина было нормальным умение читать и писать - не более того; потратившие много времени на школу отставали в карьере от остальных - отсюда особый интерес, который испытывали к детям, опережавшим сверстников в своем развитии.

Высшая школа также сохраняет немало архаичных черт. Образование, ориентированное на подготовку клириков, уходит в прошлое еще до начала раннего Нового времени, однако во многих странах и в XVII в. в центре учебных программ продолжала оставаться латынь. Как и в Средние века, школяры повсеместно носили оружие, воспринимались как люди несамостоятельные, бедные, буйные, развратные; в городах, где находились крупные колледжи, часто устанавливался особый полицейский режим, включавший комендантский час; на подавление студенческих волнений подчас приходилось вызывать войска.