Договор 945 г установил право великого князя киевского и его бояр отправлять в византийские земли неограниченное количество судов с послами и купцами. В отличие от договора 911 г., по которому послы должны были представлять в Константинополь золотые, а купцы - серебряные печати, теперь устанавливался порядок представления и теми, и другими соответствующего документа за подписью киевского князя. Договор обязывал русских купцов не только продавать привозимые ими товары, но и покупать византийские товары. Они были также обязаны не творить никаких бесчинств на землях императора. Их местопребыванием в византийской столице по-прежнему оставалось подворье в предместье вблизи церкви Св. Мамы. Послам и торговцам, приезжавшим в Константинополь, обеспечивалось содержание, а также продовольствие и снаряжение на обратный путь. Все торговые сделки, в отличие от договора 911 г, должны были облагаться пошлиной. Были установлены и ограничения на объемы закупок шелковых тканей и парчи. Зимовать в Константинополе русские купцы права не имели.

Глава 4

ПОХОДЫ СВЯТОСЛАВА

После смерти князя Игоря власть в Киеве перешла к его вдове Ольге, ставшей регентшей при малолетнем князе Святославе. В 957 г. Ольга с большой свитой и охраной отправилась в Константинополь. Русская княгиня была принята императором Константином VII с большим почтением. Видимо, тогда был заключен новый договор русских с греками, но никаких сведений о нем не сохранилось.

В Константинополе княгиня Ольга приняла крещение и получила христианское имя Елена. После крещения в византийских источниках того времени русскую княгиню стали величать "архонтиссой" и "дочерью" императора, ставшего ее крестным отцом.

Число христиан после возвращения Ольги в Киев возросло, но большинство горожан оставалось язычниками. Не захотел принять христианства и ее сын Святослав. Молодой князь любил войну и дальние походы. Для начала он обрушился на хазар, совершавших частые набеги на Киевское государство. Дружина Святослава наголову разбила войско кагана и взяла штурмом главный хазарский город на Дону Белую Вежу (Саркел). Затем Святослав разгромил ясов и касогов, населявших Прикавказье. К 966 г. относят арабские писатели поход руссов на волжских булгар, разграбление их главного города Булгара, который служил булгарам складом товаров, привозимых из других стран.

От Булгара Святослав на судах спустился вниз по Волге и взял город Казеран, а затем - города Итиль и Семендер.

Примерно в 965-966 гг. Святослав присоединил к своему государству Тмутараканьское княжество, расположенное на Керченском и Таманском полуостровах. Кстати, первую попытку захватить Тмутаракань предпринял еще князь Игорь в 944 г. Всего, по подсчетам историков, Святослав с дружиной за три-четыре года прошел 8- 8,5 тысяч километров.

Весной 966 г. началась война Византии с Болгарией. Кроме того, в империи продолжались войны с арабами в Месопотамии и Сирии. Тогда император Никифор Фока решил прибегнуть к старому византийскому методу "побеждать варваров руками самих варваров" и натравить на болгар русских. С этой целью император послал в Киев патриция Калокира из Херсонеса с пятнадцатью кеитинариями золота (то есть 1500 фунтов, или около 614 кг). Такая сумма, на мой взгляд, фантастична, но, без сомнения, золота было послано много. По сведениям греческих историков, Калокир подружился со Святославом и прельстил его подарками и обещаниями. И они уговорились: Святослав завоюет Болгарию, оставит ее за собой и поможет Калокиру в достижении императорского престола. А за это Калокир обещал Святославу несметные сокровища из императорской казны.

Так было или иначе, но летом 967 г. войско Святослава отправилось из Киева в поход. Численность его составляла, по византийским источникам, 60 тысяч человек, а по данным "Повести временных лет", -10 тысяч.

Русские суда спустились по Днепру к Черному морю, а затем вдоль черноморского побережья достигли устья Дуная. Болгарский царь Петр был застигнут врасплох появлением войска Святослава. Он узнал о приближении противника в тот момент, когда русское войско уже находилось в водах Дуная, выбирая место для удобной высадки на берег. Петр спешно направил навстречу Святославу тридцатитысячное войско, которое попыталось помешать высадке русских. Однако русские витязи бросились в воду прямо с судов, подошедших близко к берегу, и стремительной атакой опрокинули болгар. Узнав о разгроме своего войска, царь Петр скончался от апоплексического удара.

После разгрома болгар планы Святослава кардинально изменились. Теперь речь шла не об обычном набеге и разграблении территории врага, а о закреплении за собой захваченных болгарских земель. Согласно летописи, Святослав публично заявил: "Не любо мне в Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае - там средина Земли моей; туда со всех сторон свозят все доброе: от греков - золото, ткан и, вина, овощи разные; от чехов и венгров - серебро и коней, из Руси - меха, воск, мед и рабов",

Присоединение Болгарии к Киевскому государству представляло для Византийской империи куда большую угрозу, чем притязания болгарских царьков на дань от Константинополя. В результате императору Никифору Фоке пришлось начать подготовку к войне со Святославом. Он повелел увеличить число тяжеловооруженных всадников, перекрыть цепными (боновыми) заграждениями залив Золотой Рог и т.д.

Параллельно к печенегам были отправлены византийские послы, которые надоумили кочевников напасть на Киев. В результате этого осенью 968 г. Святославу с частью дружины пришлось отправиться на защиту родного Киева, где остались его мать и сын Ярополк.

Святослав прогнал печенегов, но зато услышал горькие упреки княгини Ольги и киевских бояр: "Ты, князь, чужой земли ищешь и блюдешь ее, от своей же отрекся, чуть-чуть нас не взяли печенеги вместе с твоею матерью и детьми; если не придешь, не оборонишь нас, то опять возьмут; неужели тебе не жалко отчины своей, ни матери-старухи, ни детей малых?"

Но это не подействовало на князя-воина, и через несколько дней Святослав отправился в Болгарию. Через три дня после его отъезда умерла княгиня Ольга.

Тем временем в Византии произошел очередной переворот. В конце 969 г. Никифор Фока был убит, а на трон вступил знаменитый полководец Иоанн Цимисхий. Новый император дважды направлял послов в Переяславец, куда вернулся из Киева Святослав. Первому посольству Святослав предложил дилемму - либо огромный выкуп за захваченные земли, либо уход греков из всех европейских владений Византии. Принимая второе посольство" Святослав был настроен еще более воинственно. Он заявил послам, что его воины скоро будут у стен Константинополя. Византийский историк второй половины X в. повествует, что Святослав сказал византийским послам: "Мы сами разобьем скоро свои шатры у ворот Византии и возведем вокруг города крепкие заслоны, а если он (император) выйдет к нам, если решится противостоять такой беде, мы храбро встретим его и покажем ему на деле, что мы не какие-нибудь ремесленники, добывающие средства к жизни трудами рук своих, а мужи крови, которые оружием побеждают врага".

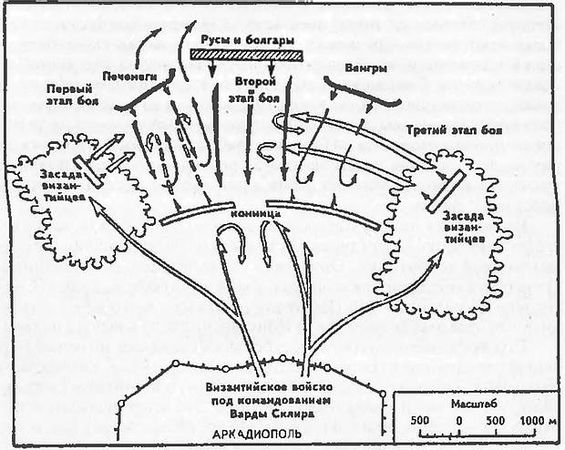

Весной 970 г. войско Святослава перешло Балканы и начало опустошать Фракию. Теперь русские уже были не на болгарской, а на византийской территории. Они взяли Филиппополь (современный Пловдив) и дошли до Аркадиополя: "За малъмъ бо бе не дошьл (Святослав) Цесаряграда". До Царьграда оставалось всего лишь четыре дневных перехода по равнине. В Константинополе началась паника.

Под Аркадиополем состоялось большое сражение, но печенеги и венгры, входившие в состав русского войска, дрогнули, и битва была проиграна. Затем было заключено перемирие, и византийцы выплатили русским значительную контрибуцию. Это может показаться парадоксом - победители платят дань! Но все объясняется просто: во-первых, русские сохранили основную часть войска, а во-вторых, в Византии начался мятеж, во главе которого стал Варда Фока, племянник убитого императора Никифора. Согласно условиям перемирия русские ушли в Болгарию.

Однако, подавив восстание Варды Фоки, император Цимисхий в начале 971 г. вероломно нарушил перемирие. Византийское войско скрытно прошло балканские перевалы и внезапно появилось под болгарским городом Великий Преслав. Византийцы штурмом овладели городом и перебили как русский гарнизон, так и местных жителей. Лишь небольшому отряду русских удалось пробиться к городу Доростолу на Дунае, где находился Святополк с главными силами.

В апреле 971 г. Цимисхий осадил Доростол. В Дунай вошла византийская флотилия численностью до 300 судов, часть из которых была оснащена "греческим огнем". Византийская флотилия отрезала русским судам выход в море. Осада Доростола продолжалась свыше двух месяцев. В день празднования Перуна (20 июля) русские вышли из Доростола и атаковали врага. Византийских хронист Лев Диакон писал об обращении Святослава к своим воеводам перед битвой: "Погибла слава, которая шествовала за войском росов, легко побеждавшим соседние народы и без кровопролития поработавшим целые страны, если мы теперь позорно отступим перед ромеями. Итак, проникнемся мужеством, которое завешали нам предки, вспомним о том, что мощь росов до сих пор была несокрушимой, и будем ожесточенно сражаться за свою жизнь. Не пристало нам возвращаться на родину, спасаясь бегством: мы должны либо победить и остаться в живых, либо умереть со славой".

Результат сражения был ничейный, и русским пришлось вернуться в Доростол. Правда, византийцы объявили о своей победе. Во всяком случае, после сражения был подписан мир. Тот же Лев Диакон писал: "Сам Сфендослав (Святослав), израненный стрелами, потерявший много крови, едва не попал в плен; его спасло лишь наступление ночи. Говорят, что в этой битве полегло пятнадцать тысяч пятьсот скифов, (на поле) подобрали двадцать тысяч щитов и очень много мечей... Всю ночь провел Сфендослав в гневе и печали, сожалея о гибели своего войска. Но видя, что ничего уже нельзя предпринять против несокрушимого всеоружия (ромеев), он счел долгом разумного полководца не падать духом под тяжестью неблагоприятных обстоятельств и приложить все усилия для спасения своих воинов. Поэтому он отрядил на рассвете послов к императору Иоанну и стал просить мира на следующих условиях. Тавроскифы уступят ромеям Дористол, освободят пленных, уйдут из Мисии и возвратятся на родину а ромеи дадут им возможность отплыть, не нападут на них по дороге с огненосными кораблями (они очень боялись "мидийского огня", который мог даже и камни обращать в пепел), а кроме того, снабдят их продовольствием и будут считать своими друзьями тех, которые будут посылаемы по торговым делам в Византии (т.е. Константинополь), как было установлено прежде... Император... с радостью принял условия (росов), заключил с ними союз и соглашение и дал им хлеба - по два медимна на каждого. Говорят, что из шестидесяти тысячного войска росов хлеб получили только двадцать две тысячи человек, избежавшие смерти, а остальные тридцать восемь тысяч погибли от оружия ромеев".

Описывая церемонию заключения договора, Лев Диакон представил весьма живописный портрет князя Святослава: "Показался и Сфендослав, приплывший по реке на скифской ладье; он сидел на веслах и греб вместе с его приближенными, ничем не отличаясь от них. Вот какова была его наружность: умеренного роста, не слишком высокого и не очень низкого, с мохнатыми бровями и светло-синими глазами, курносый, безбородый, с густыми, чрезмерно длинными волосами над верхней губой. Голова у него была совершенно голая, но с одной стороны ее свисал клок волос - признак знатности рода; крепкий затылок, широкая грудь и все другие части тела вполне соразмерные, но выглядел он угрюмым и диким. В одно ухо у него была вдета золотая серьга; она была украшена карбункулом, обрамленным двумя жемчужинами. Одеяние его было белым и отличалось от одежды его приближенных только чистотой. Сидя в ладье на скамье для гребцов, он поговорил немного с государем об условиях мира и уехал. Так закончилась война ромеев со скифами".

На обратном пути Святослав был убит печенегами на Днепровских порогах. Печенежский князь Куря приказал оковать золотом череп русского князя и сделать из него чашу. Эти подробности вошли во все царские и советские учебники истории.

На самом деле сведения о смерти Святослава крайне противоречивы и загадочны. Но, увы, исследование их выходит за рамки нашего повествования.

Глава 5

КРЕЩЕНИЕ РУСИ И ПОСЛЕДНИЙ ПОХОД НА ЦАРЬГРАД

В конце X в. Византия переживает трудные времена. Болгария, покоренная после ухода войска Святослава, вновь отпала от империи. В Малой Азии поднял мятеж полководец Варда Фока. К лету 988 г. его войско захватило большую часть Малой Азии. Мятежники заняли высоты вокруг Хрисополя (Скутари) - азиатского предместья Константинополя. Возникла реальная угроза власти императора Василия II. Обстоятельства вынудили василевса вновь вспомнить о дружинах киевских князей и искать у Руси помощи.

Далее я предоставлю слово арабскому историку первой половины XI в. Яхье Антиохийскому: "И стало опасным дело его (Василия) по причине силы войска и победы (Варды Фоки), истощились его богатства, и побудила его нужда послать к царю руссов - а они его враги, - чтобы просить их помочь ему в настоящем положении, и согласился тот на это. И заключили они между собой договор о сватовстве и женитьбе царя руссов на сестре царя Василия после того, как он поставил ему условие, чтобы крестился он и весь народ его страны, а они народ великий... И послал ему царь Василий впоследствии митрополита и епископов, а те окрестили царя и всех, кого обнимала его земля, и отправил к нему сестру свою, и она построила многие церкви в стране руссов. И когда решено было между ними дело о браке, прибыли войска руссов и соединились с войсками греков, какие были у царя Василия, и отправились на борьбу в Вардой Фокой морем и сушей к Хрисополю. И победили Фоку".

Рассказ Яхья очень лаконичен и точен. Действительно, летом 988 г. русский шеститысячный отряд прибыл в Константинополь на помощь Василию II. Через несколько дней русские дружины были десантированы с византийских кораблей на азиатский берег Босфора у Хрисополя. Войска мятежников были разбиты. Затем византийский флот произвел еще один десант на малазийском берегу под Лампсаком. В апреле 989 г. у города Абидоса произошло решающее сражение императорской армии, ядром которой были русские дружины, с войском Варды Фоки. В разгар сражения Варду Фоку хватил апоплексический удар. Смерть вождя и натиск императорской армии привели к полному разгрому мятежников.

Но, получив русскую помощь, Василий II не спешил выполнять соглашение и отправлять сестру в далекий языческий Киев.

Взбешенный киевский князь Владимир решил добиться обещания силой. Весной 989 г. русская флотилия подошла к византийскому городу Херсонесу (Корсуню), который сейчас территориально входит в состав Севастополя. Русские суда вошли в нынешнюю Карантинную бухту и высадили там десант. Однако осада затянулась на несколько месяцев, не принося желаемого результата, так как защитники, стойко оборонявшие крепостные стены, продолжали получать продовольствие с моря, а воду - из городского водопровода.

Согласно русской летописи, однажды один знатный корсунянин Анастас пустил в русский стан Владимира стрелу с прикрепленной запиской: "За тобою, с восточной стороны, лежат колодцы, от них вода идет по трубе в город, перекопай и перейми ее". Узнав об этом, Владимир поднял глаза к небу и воскликнул: "Если это сбудется, я крещусь". Это был не первый случай, когда языческий князь принимал христианскую веру при условии победы, которую должен получить с помощью нового божества.

Владимир тотчас же приказал копать напротив трубы, и вода была перенята, что вынудило херсонцев, изнемогавших от жажды, сдаться.

Владимир с дружиной вошел в город и послал сказать греческим императорам Василию и Константину: "Я взял ваш славный город; слышу, что у вас сестра в девицах; если не отдадите ее за меня, то и с вашим городом будет то же, что с Корсунем".

Испуганные императоры велели ответить великому князю киевскому: "Не следует христианам отдавать родственниц своих за язычников; но если крестишься, то и сестру нашу получишь, и вместе царство небесное, и с нами будешь единоверник; если же не хочешь креститься , то не можем выдать сестры своей за тебя". Владимир отвечал на это императорским посланцам: "Скажите царям, что я крещусь; и уже прежде испытал ваш закон, люба мне ваша вера и ел уженье, о которых мне рассказывали посланные нами мужи".

Императоры обрадовались и уговорили свою сестру Анну выйти за Владимира, а ему послали сказать: "Крестись, и тогда пошлем к тебе сестру". Но Владимир велел отвечать: "Пусть те священники, которые придут с сестрою вашею, крестят меня". Императоры так и сделали, и послали Анну вместе с несколькими сановниками и пресвитерами.

Сразу замечу, что ряд историков оспаривают эту версию, но, увы, не приводят исчерпывающих доказательств. А поскольку дела церковные выходят за рамки нашего повествования, мы здесь и далее будем касаться их вскользь.

Результатом крещения Владимира стало то, что русская церковь попала в полную зависимость от византийской. Правда, хитроумные греки поначалу решили "не перегибать палку", и большая часть попов, присланных на Русь, была не этническими греками, а болгарами. Есть сведения, что даже первый русский митрополит Михаил, присланный из Константинополя, был этническим болгарином. Однако все последующие митрополиты, присылаемые в Киев, были этническими греками - Иоанн, Феопемпт, Илларион, Ефрем и т.д. Любопытно, что и киевские князья по отношению к церкви решили действовать на византийский манер. Власть князя существенно превышала власть митрополита, как власть императора ~ власть константинопольского патриарха.