На тяжелых суглинистых, глинистых и неокультуренных почвах, структура которых несовершенна, осенняя перекопка неизбежна. Прежде всего рыхлить такую почву на огороде необходимо хотя бы ради удаления многолетних сорняков.

Кроме того, под землей корни растений дышат, потребляя кислород, содержащийся в порах земли, и выделяя углекислый газ. Слишком плотные и тяжелые глинистые почвы очень мешают их дыханию, а корневая система растений страдает от нехватки кислорода.

В конце октября заканчивается укладка на зиму осенних сортов яблок в хранилища. Каждые 2 недели зимние и подзимние плоды нужно перебирать, что удобнее делать, если яблоки сложены в ящики.

Для выбора способа обработки почвы надо определить ее механический состав, что можно сделать сухим и мокрым способом. В первом случае сухие глинистые почвы с трудом растираются между пальцами, представляя собой в растертом состоянии однородный тонкий порошок. Влажная глинистая почва легко мажется, ее можно скатать в длинный жгут, который, в свою очередь, несложно свернуть в кольцо. Суглинистая почва при растирании в сухом состоянии превращается в тонкий порошок, среди которого чувствуются песчаные частички. Из такой почвы, когда она влажная, также можно скатать жгут, но свернуть его в кольцо не удастся – он рассыплется.

На тяжелых глинистых почвах глубина перекопки должна быть сопоставимой с глубиной плодородного слоя. При обработке на поверхность земли не должна быть вывернута бесплодная почва. Обычно осенняя перекопка выполняется на глубину до 25 см. На очень тяжелых почвах с малым пахотным слоем его толщину можно постепенно довести до 15–20 см, увеличивая глубину перекопки на 1 см через каждые 2–3 года. Перекапывать такую землю допустимо только осенью, причем нельзя переворачивать комья – их нужно только перекладывать, убирая корни многолетних сорняков.

Проблема в том, что флора и фауна верхнего слоя почвы плохо приживается в более глубоких ее слоях, соответственно обитатели глубинных слоев не выносят жизни на поверхности. Перекапывая почву с оборотом пласта, огородник закапывает микроорганизмы, привыкшие жить сверху, в глубину почвы, где они обязательно погибнут. На поверхность же выносятся обитатели глубин, которые также погибают. В результате место погубленных почвообразующих бактерий занимают болезнетворные микроорганизмы, потому для улучшения структуры почвы надо на зиму перекапывать грядки, не переворачивая пласты, а затем припорошить их заблаговременно скошенной травой.

Во время перекопки земли следует подумать о мероприятиях по оптимизации ее кислотности, от которой зависят нормальный рост и развитие овощных культур. Уровень кислотности рекомендуется проверять ежегодно. При показателе кислотности 3–4 pH почва считается сильнокислой, при 4–5 pH – кислой, при 5–6 pH – слабокислой. Показатель 6–7 pH указывает на нейтральную кислотность почвы, 7–8 pH – почва щелочная, а 8–9 pH – почва сильнощелочная.

Уровень кислотности почвы можно определить в зависимости от того, какие растения вегетируют на участке. Так, например, хвощ полевой, конский щавель, подорожник средний, иван-да-марья, вероника дубравная, мята полевая, поповник, едкий и ползучий лютики растут только на кислых почвах.

Точнее определить степень кислотности несложно с помощью индикаторной (лакмусовой) бумаги, которая продается в магазинах, реализующих химические реактивы. Для исследования нужно взять почвенные пробы на всю глубину пахотного слоя в нескольких местах участка. Затем от каждой пробы, тщательно перемешанной на полиэтиленовой пленке, отделяют маленькую часть и увлажняют ее дистиллированной или дождевой водой. Затем прикладывают к ней лакмусовую бумагу.

Красный цвет на лакмусе означает, что почва на участке в том месте, где взята проба, сильно-кислая. Розовый цвет сообщит о средней, желтый – о слабой кислотности. Зеленовато-голубой укажет на степень кислотности, близкой к нейтральной, а синий цвет – на ее нейтральность. Точнее определить кислотность почвы можно с помощью прибора Алямовского, который продается в магазинах и снабжен инструкцией по его использованию.

Разные овощные культуры нуждаются в различной по степени кислотности почве. Кочанная капуста, лук, пастернак, перец, столовая свекла предпочитают нейтральную или слабощелочную почву с показателем pH 6,8–7. Лук-порей, огурцы, салат и цветная капуста хорошо растут на слабокислой и близкой к нейтральной реакции земле. Горох, кабачки, морковь, редис, редька, репа и тыква отлично переносят кислые почвы. Картофель, ревень, томаты, щавель без ущерба растут на землях с повышенной кислотностью.

Избыточную кислотность почвы, плохо переносимую некоторыми овощными культурами, следует устранять известкованием.

Осенняя перекопка грунта – это удобное время для внесения основной массы органических, фосфорных и калийных удобрений, а также известковых материалов и минеральных добавок в виде песка или глины. Перекопка всей свободной поверхности участка с предварительно внесенным естественным удобрением, которым может быть древесная зола, благоприятствует созданию плодородного слоя почвы.

Землю, отведенную под семена, насыщают органическими удобрениями: компостом, навозом, золой или суперфосфатом, калием. Осень – это подходящая пора для внесения в почву фосфорных удобрений, так как они относительно долго не вымываются из нее и необходим большой промежуток времени, чтобы они поступили к корням растений. Если их внести осенью, то земля всю зиму станет насыщаться ими. Наряду с ними вносят и калийные удобрения, содержащие хлор. До весны хлор с почвенными водами переместится в более глубокие горизонты грунта.

Сорт тюльпана "Черный принц", выведенный в середине XVII в. в Голландии, оказался недолговечным. Ныне его успешно заменил сорт-близнец "Королева ночи", а совсем недавно был выведен черно-бархатный сорт "Черный лидер".

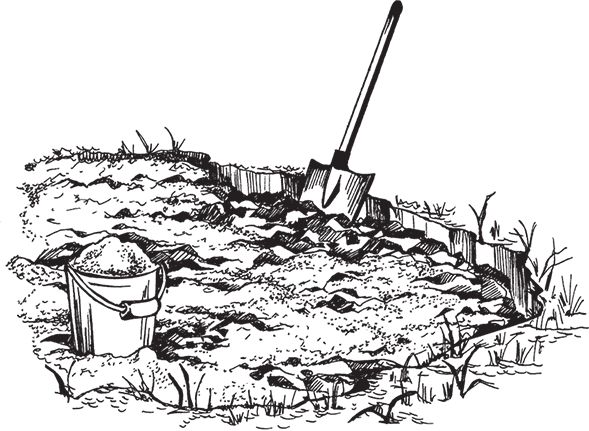

Во время осенней перекопки многие садоводы, в особенности на тяжелых почвах, вносят навоз, перемешанный с древесными опилками, использованными в качестве подстилки для скота. Порой берут чистые древесные опилки, ошпаренные кипятком. На тяжелых почвах они полезны как разрыхляющий материал. При этом древесина очень медленно разлагается и потребляет много азота, но нежелательный процесс несложно предотвратить, смочив опилки (по 3 ведра опилок на 10 л жидкости) раствором карбамида (мочевины) или раствором коровяка (по 3 кг коровяка на 10 л воды). Также древесные опилки можно предварительно обработать специальным раствором, для приготовления которого в 10 л воды растворить по 150 г суперфосфата, 100 г аммиачной селитры и 50 г хлористого калия. При осенней перекопке достаточно внести по половине ведра опилок на 1 м (рис. 12).

Рисунок 12. Перекопка глинистой почвы и внесение опилок

Во время перекопки почвы, если участок ранее не был использован под огород, следует внести не менее чем по полведра органических удобрений на 1 м обрабатываемого грунта.

В тяжелую глинистую почву при осенней перекопке требуется заделать рыхлящие материалы и органические удобрения: торф, навоз, компост, древесную золу, – также не менее полведра на 1 м. При перекопке глинистой целинной почвы к органическим удобрениям нужно добавить соответственно 1 или 2 литровые банки крупного речного песка или гашеной извести на 1 м.

Органические удобрения или растительные остатки, которые вносятся в почву, надо тщательно закрывать слоем почвы. Этот несложный агротехнический прием позволит предупредить распространение сорняков, вредителей и возбудителей болезней огородных растений.

На кислых почвах возникает необходимость произвести известкование путем внесения 0,5–1 кг гашеной извести на 1 м почвы. Обычно это мероприятие проводят раз в 5–6 лет, и только при осенней обработке. Внесение извести раскисляет и обогащает почву кальцием, что повышает ее плодородие. Кроме того, кальций в составе извести, способствуя образованию водопрочной структуры земли, улучшает ее общие свойства.

После известкования тяжелые глинистые почвы делаются более рыхлыми, что значительно улучшает их водно-воздушный режим.

Объем внесения щелочных материалов определяется содержанием в них кальция, степенью кислотности почвы и ее механическим составом (глина, суглинок, песок). Осеннее известкование производят с использованием всевозможных щелочных материалов – это могут быть гашеная известь, доломитовая мука, древесная и торфяная зола, мел, мергель, молотый известняк, цементная пыль и т. п. Вносить в почву допустимо известь только очень мелкого помола, поэтому специалисты рекомендуют просеивать все известковые удобрения.

В качестве известкового материала допустимо использовать яичную скорлупу, содержащую большое количество извести. Перед внесением в почву ее надо тщательно измельчить, сложив в прочный пакет и потоптавшись на нем. Известь, содержащуюся в скорлупе, предпочитают морковь, огурцы и капуста.

Проведенное известкование совершенствует структуру грунта, снижает его кислотность, улучшает условия обработки тяжелых почв – после него их намного легче перекапывать. Легкие почвы после известкования делаются влагоемкими, в них усиливаются связи между частицами. Благодаря известкованию активизируется деятельность разных микроорганизмов, которые усваивают азот или разлагают гумус. Их активность способствует улучшению питания растений.

Известкование почвы, проведенное осенью, служит надежной профилактикой от проволочников – жуков с продолговатым овальным телом длиной 15–16 мм. Личинки этого жука повреждают многие овощные культуры: капусту, лук, морковь, свеклу, томаты и др. Своим внешним видом они напоминают кусочки проволоки, именно от этого сходства насекомые и получили свое название. Вредители предпочитают низинные места, зимуют в почве и туда же откладывают свои яйца.

Причем известковые материалы не рекомендуется вносить вместе со свежим навозом, так как в таком случае потеряется большое количество азота. Поэтому, если необходимо известковать почву, то внесение органических удобрений придется перенести на весенний сезон.

Многие овощеводы вообще не вносят в почву свежий навоз, предпочитая перепревший. Для чего его с осени складывают в уплотненный штабель на сухой хорошо утрамбованной площадке, покрытой слоем глины, – навоз не должен соприкасаться с землей. Его складируют слоями, перекладывая дерном или торфом. Сверху штабель укрывают тем же дерном, опилками, соломой, торфом. От осадков его укрывают полиэтиленовой пленкой. Пролежавший на зимнем холоде навоз используют при посадках ранних овощных культур.

Более привычным в применении считается коровий навоз. Однако по содержанию таких питательных элементов, как азот, фосфор, калий, качественнее оказывается конский навоз. Итак, на 1 м почвы вносят по 3–4 кг конского или по 5–8 кг коровьего навоза.

Конский навоз считается оптимальным органическим удобрением, улучшающим почву. Его нужно заделывать в нее осенью, и если используется свежий навоз, то не очень глубоко. Дело в том, что, попадая в глубокие слои тяжелой почвы, навоз практически не разлагается. Если же он будет находиться в верхних слоях почвы, то за зиму, до весенней обработки, такой навоз уже несколько разложится и послужит пищей почвенным микроорганизмам.

Тем не менее для осенней обработки лучше использовать наполовину перепревший навоз, тогда к весне он практически созреет. Скорость его разложения определяется наличием влаги в почве, ее температурой и степенью аэрации. Если на участке в качестве удобрения был использован навоз, то другие удобрения можно уже не использовать.

Некоторые садоводы считают достаточным удобрение земли палой листвой, но здесь всегда остается вероятность заражения почвы тем или иным грибковым заболеванием. Все-таки листву лучше сжечь, а землю подкормить полученной золой.

Немного недозревшие плоды лучше использовать для переработки: на варенье, джемы, компоты и т. п. Если урожай предполагается перевозить, то его предпочтительнее снять раньше на 7-10 дней.

При осенней обработке почвы вместе с органикой необходимо вносить и минеральные добавки. В частности, в тяжелую глинистую почву ежегодно заделывают крупнозернистый речной песок из расчета по 1–1,5 ведра на 1 м, столько же вносят торфяной крошки. В торфяные почвы при осенней перекопке нужно добавлять равное количество речного песка и измельченной в порошок сухой глины. Этот прием требует больших затрат труда, но он весьма эффективен. Если заделывать осенью в почву значительное количество органики и песка, то в течение 5 лет можно верхний пахотный слой глинистой почвы толщиной 15–20 см превратить в суглинистый. Минеральные удобрения следует вносить в почву с учетом того, какие культуры выращивались на определенном участке. Капуста и картофель вытягивают из почвы азот и калий, редька оставляет после себя мало фосфора. Поэтому осенью при обработке почвы нужно на разные участки заделывать различный набор удобрений.

Во время осенних перекопок участка очень полезно внесение золы, которая является ценным удобрением и содержит много калия и фосфора. Кроме того, в ней присутствуют кальций, магний, железо, бор, марганец, сера и другие полезные для растений элементы. Зола уменьшает кислотность, что полезно на легких песчаных и торфянистых почвах. Для того чтобы понизить этот показатель, можно использовать золу от сжигания торфа (до 7 кг золы на 10 м). При сжигании хвороста лиственных пород получается более ценная зола, чем от хвойных деревьев, и как минеральное удобрение ее заделывают из расчета по 2–4 кг на 1 м. Кроме того, золой нужно посыпать землю при обработке или класть в лунки и бороздки.

Лучше реагируют на внесение золы овощные культуры и картофель на кислых подзолистых и песчаных почвах. Золу под эти культуры нужно заделывать в лунки и борозды как основное удобрение. При отсутствии золы в почву необходимо дополнительно внести по 6–7 кг сульфата калия. Если же сад или огород закладывают на кислой почве, то надо заделать примерно 150–200 кг извести на весь участок.

Зола является еще и ценным профилактическим средством борьбы со многими вредителями и болезнями овощных культур.

Обильные поливы, обусловленные быстрым испарением воды с незащищенной поверхности грядок, ведут к вымыванию из обрабатываемого плодородного слоя нужного для поддержания структуры почвы кальция. Из-за чего начинает нарушаться структура грунта, ухудшаются его физические свойства.

Для проведения раннего весеннего посева овощных культур осенью подготавливают участок с легкой по механическому составу почвой, на котором не наблюдается застоя воды.

После окончания осенней перекопки земли на хорошо увлажненных участках, заранее заправленных фосфорно-калийными удобрениями, нужно разровнять почву и сделать грядки высотой от 20 см и выше. В апреле на них можно организовать ранний посев. Весной этот участок должен хорошо освещаться и прогреваться солнцем. Если участок не отвечает перечисленным требованиям, эффективность его подготовки с осени будет наименьшей.

В октябре, до наступления первых морозов, следует подготовить почвенные смеси для посевных ящиков, в которых выращивают овощные культуры или их рассаду в течение зимы и ранней весной.

Посадочную смесь для рассады составляют из 1 части дерновой земли и перегноя и 2 частей песка. При заготовке посадочной смеси для капусты на ведро добавляют по 2 стакана золы или 1 стакан гашеной извести. Для таких овощей, как томаты, баклажаны или перцы, посадочную смесь составляют из равного количества перегноя и торфа. Для всех овощей на каждое ведро смеси нужно добавить по 60 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия, но эти удобрения можно заменить 3 стаканами золы. Подготовленную смесь следует поставить на хранение в сухое место.

Вообще к внесению минеральных удобрений необходимо относиться очень осторожно, так как избыточное их количество вредит и почве, и человеку. В земле, перегруженной минеральными удобрениями, не живут микроорганизмы и земляные черви, а урожай со временем существенно снижается.

В октябре начинают готовить теплые грядки для будущего урожая огурцов, тыквы, кабачков. Пока земля еще теплая, надо выкопать борозды (траншеи), а затем постепенно заполнить их отходами. На дно борозды следует положить ветки, срезанные во время прореживания кустов крыжовника, смородины, малины, можно также поместить стебли подсолнечника, кукурузы или цветов (если они достаточно толстые).

Поверх веток кладут чистые опавшие листья, сухую овощную ботву, скошенную траву и прочие растительные остатки. Затем в уже почти полную траншею помещают перепревший навоз, а поверх всего – смесь земли с компостом. К весне теплая грядка будет полностью готова.

В первой половине сентября уже готовы к сбору яблоки таких сортов, как "анис", "коричное полосатое", "мелба", "осеннее полосатое". Начиная со 2-й половины месяца можно собирать "антоновку", "славянку", "уэлси" и другие сорта. В конце сентября наступает пора сбора поздних, зимних сортов яблок.

Растительные остатки следует в обязательном порядке убрать в парники и теплицы, внести удобрения и перекопать в них землю. Причем, если парники не заняты под доращивание овощных культур, то на зиму можно снять с них крыши, чтобы грядки питались влагой от снега. Если же их предполагается оставить на зиму закрытыми, то внутреннее пространство требуется окурить. На 1 м объема теплицы нужно сжечь по 100 г комовой серы или по 50 г серных шашек. Окуривание должно продолжаться в течение 1–2 суток, затем теплицы проветривают.

В конце октября, когда наступит устойчивая холодная погода и температура почвы понизится до –1–2 °C, но еще до выпадения снега высевают семена для подзимнего сева. Обычно это делается с началом устойчивых утренних заморозков.

Сеют петрушку, сельдерей, укроп, кориандр, лук-севок, салат, щавель, некоторые поздние сорта моркови. При низкой температуре их семена только набухают, но не прорастают и трогаются в рост лишь ранней весной. Семена в бороздки сеют сухими, а сами бороздки засыпают сухой почвой, песком или торфом и затем заравнивают перегноем. При распределении места при посеве между овощными культурами желательно чередовать грядки моркови с луковыми грядками – это поможет в борьбе с вредителями. Фитонциды лука впоследствии отпугнут морковную муху, а специфический запах моркови не вынесет луковая мука.

При опоздании с посевом семена можно бросить и в промороженную почву, но заделывать их лучше оттаявшей землей. Собственно при подзимнем посеве техника заделки семян такая же, как и при весеннем. Однако норму высева желательно увеличить на одну треть и заделывать семена на меньшую глубину, чем весной, не замачивая. Какая-то часть всходов зимой погибнет, поэтому весной плотность растений станет нормальной.

Для предотвращения появления на грядках с подзимними посевами почвенной корки их надо замульчировать торфяной крошкой или перегноем. Как только выпадет снег, грядки забрасывают дополнительным его слоем, а в холодные дни посевы лучше укрыть полиэтиленовой пленкой.