Проведенные еще в подготовительный период сборы командиров частей, соединений и штабов, а также ряд отданных приказов и указаний по управлению войсками сыграли положительную роль. Благодаря хорошей организации управления, быстрому перемещению штабов вслед за наступавшими войсками, гибкому использованию всех средств связи, а также четко и своевременно отдаваемым распоряжениям штабы фронтов и армий могли осуществлять бесперебойное управление, организовывать взаимодействие и обеспечивать успешное выполнение поставленных задач.

Большой размах операции, быстро меняющаяся обстановка и вместе с тем возраставшие трудности со снабжением наступающих войск боеприпасами, горючим и продфуражом потребовали высокой оперативности в управлении войсками, чтобы сохранить высокие темпы наступления. В ходе операции штабы фронтов осуществляли управление методом коротких приказов и боевых распоряжений, передаваемых в армии шифром. Широко также использовался телефон ВЧ. На определенных этапах операции в штабы танковых и механизированных корпусов от штаба фронта высылались представители - ответственные старшие офицеры со средствами радиосвязи. Эти представители сопровождали корпуса в период их активных действий, а приданные им мощные радиосредства зачастую являлись единственным каналом связи со штабом фронта.

Быстрый темп продвижения войск требовал частой смены командных пунктов и приближения их к действующим войскам. Так, например, в течение месяца с 23 июня по 23 июля штаб 1-го Прибалтийского фронта сменил шесть раз свой командный пункт. Смена командных пунктов в армиях производилась еще чаще. Так, за время операции войска 43-й армии прошли около 450 км; штаб армии менял свой командный пункт 13 раз.

Среднее удаление командных пунктов штабов армий от войск в период преследования было различно - от 20 до 30 км.

Связь штаба фронта с армиями осуществлялась проводными, радио и подвижными средствами связи. Вследствие быстрого наступления войск и частых перемещений командных пунктов не всегда удавалось устанавливать постоянные линии связи.

Чтобы избежать траты времени на развертывание, на 3-м Белорусском фронте средства связи в штабе фронта и в штабах армии были поставлены на специально оборудованные автомашины (включительно до аппаратов СТ и "Бодо"). Работа их могла производиться непосредственно с автомашин. Это мероприятие оказалось весьма эффективным для сохранения, непрерывности управления.

Слабым местом в ходе операции оказалось поддержание связи с тылами, так как растяжка коммуникации в некоторых армиях достигала 300–400 км. Поддержка устойчивой связи на такие расстояния требовала больших усилий и дополнительных средств.

Следует отметить, что штабы всех степеней даже в таких трудных условиях успешно справились с управлением войсками. Неоценимую услугу оказали самолеты связи (По-2). Это средство связи было наиболее маневренным и безотказно действующим на всех этапах операции и при любых условиях.

На 1-м Белорусском фронте характерные условия местности сказывались на организации управления. Широкая пойма реки Припять делила полосу действий фронта на две самостоятельные части. Это обстоятельство нашло свое отражение в том, что, кроме основного командного пункта, был создан вспомогательный пункт управления к северу от реки Припять, куда выезжал командующий фронтом и где постоянно находился один из его заместителей.

На 3-м Белорусском фронте при командующем фронтом была создана оперативная группа (первый эшелон полевого управления фронта) в составе начальника оперативного управления штаба фронта с пятью офицерами оперативного управления и ответственных представителей других управлений штаба и командующих родами войск. Эта оперативная группа имела устойчивую связь как с войсками, так и с основным эшелоном штаба.

Ввиду того что наступление развивалось очень быстро, проволочные средства связи в войсках мало использовались. Основными видами связи были радио и подвижные средства, главным образом самолеты По-2.

Командующий фронтом осуществлял управление войсками путем отдачи частных боевых приказов и распоряжений, которые обычно передавались в армии по телефону ВЧ, шифром, а наиболее важные из них дублировались через офицеров связи.

В каждом подвижном соединении находились представители от оперативного управлении штаба фронта, авиации и артиллерии, располагавшие необходимым количеством средств передвижения и связи. Важную роль в ходе операции имело личное общение (когда это было возможно по обстановке) командующего фронтом с командармами, а также выезды представителей командования в войска и подчиненные штабы.

В заключение настоящего раздела следует отметить уже упоминавшееся выше наращивание сил и средств в ходе наступления для решения важнейших задач. В качестве примера возьмем 1-й Прибалтийский фронт.

В приведенной ниже таблице 14 показана последовательность наращивания сил нашим командованием и противником. В таблице не учтены введенные в бой по мере подхода отдельные полки, батальоны и другие специальные части и подразделения противника.

Таблица 14

| Общее количество дивизий противника | Последовательность ввода резервов противника | Дата | Последовательность ввода дивизий вторых эшелонов корпусов, армий и резервов фронта | Общее количество наших дивизий |

| 1 | Части 95 пд | 23.6 | 29 сд | 1 |

| 1 | 290 пд | 24.6 | 270 сд | 1 |

| 1 | Части 201 охр. пд | 25.6 | 46 гв. сд | 1 |

| 1 | Части 221 охр. пд | 26.6 | 166 и 357 сд | 2 |

| - | - | 27.6 | 154 сд | 1 |

| - | - | 28.6 | 60 ск (334, 335 сд) | 2 |

| - | 81 пд | 29.6 | 136 сд | 1 |

| 2 | 281 охр. и 212 пд | 30.6 | 9 гв. и 119 сд | 2 |

| - | - | 1.7 | 100 ск (21 гв. 28, 200 сд), 16 лит. сд, 204 сд | 5 |

| - | - | 2.7 | 332 сд | 1 |

| 1 | 132 пд | 3.7 | - | - |

| 1 | 215 пд | 4.7 | - | - |

| 1 | 288 уч. полевая пд | 5.7 | - | - |

| - | - | 9.7 | 91 гв., 19 гв., 158 сд (39 А) | 3 |

| 1 | 225 пд | 10.7 | 262 сд (39 А) | 1 |

| - | - | 11.7 | 251 сд (39 А) | 1 |

| 1 | 61 пд | 12.7 | - | - |

| - | - | 13.7 | 164 сд (39 А) | 1 |

| 1 | 205 пд | 15.7 | - | - |

| 12 | всего | 23 | ||

Непрерывный приток новых дивизий обеспечил командованию фронта и армий сохранение на всех этапах операции абсолютного превосходства в силах над противником.

В то время как к началу операции на ударном направлении командование 1-го Прибалтийского фронта имело восемнадцать стрелковых дивизий, к концу первого этапа операции (к 28 июня) за счет освобождавшихся войск после уничтожения витебской группировки и прибытия 100-го стрелкового корпуса количество наших дивизий увеличилось до двадцати шести (из них восемь - во вторых эшелонах 4-й ударной и 43-й армий). К 5 июля, когда перед войсками фронта была поставлена новая задача (выход на рубеж Двинск, Нове-Свенцяны. Подбородзе), количество стрелковых дивизий достигало двадцати семи (из них две - во втором эшелоне 43-й армии, и на подходе 39-я армия в составе семи дивизий). К 14 июля, когда фронту предстояло развить основные усилия на паневежско-шауляйском направлении, в составе фронта насчитывалось уже тридцать восемь стрелковых дивизий. 2-я гвардейская и 51-я армии в составе восемнадцати стрелковых дивизий находились на подходах.

Как видно из приведенной выше таблицы, в ходе успешного наступления только с 23 июня до 13 июля было введено (кроме восьми дивизий, находившихся во вторых эшелонах корпусов и армий) еще пятнадцать дивизий; из них за счет прибывших в состав фронта 39-й армии и 100-го стрелкового корпуса - девять дивизий; за счет произведенных перегруппировок в 4-й ударной армии - две дивизии; за счет освободившихся после ликвидации витебской группировки 60-го и 92-го стрелковых корпусов - четыре дивизии.

Как следует из той же таблицы, командование 1-го Прибалтийского фронта в течение 21 суток (23 июня - 13 июля) сумело ввести 23 дивизии. Немецкое командование в течение 23 суток ввело всего лишь 12 пехотных дивизий.

Таким образом, постоянное наращивание сил на важнейших направлениях путем перегруппировок и притока из глубины оказало большое влияние на размах и темпы проведенной операции.

Раздел второй

I. Витебская операция

(июнь 1944 года)

Введение

Витебская операция войдет в историю Отечественной войны как составная часть крупной стратегической операции четырех фронтов по разгрому немецких войск в Белоруссии. Эта операция была завершена на первом этапе наступления наших войск на центральном участке советско-германского фронта в июне 1944 года.

Витебская операция отличается рядом особенностей. Во-первых, она была осуществлена фланговыми армиями двух смежных фронтов (1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского), что представляет большой интерес как пример оперативного взаимодействия.

Во-вторых, окружение вражеской группировки в районе Витебска было произведено только общевойсковыми соединениями, без участия крупных танковых и механизированных сил, причем и окружение, и уничтожение противника были завершены в исключительно короткие сроки. В-третьих, при выполнении поставленной задачи войскам обоих фронтов приходилось действовать в лесисто-болотистой и озерной местности, а также преодолевать ряд водных преград, в том числе и такую крупную, как река Западная Двина.

Благодаря искусному планированию, хорошей подготовке наших войск и их стремительным действиям в ходе наступления операция по разгрому Витебской группировки немцев была выполнена успешно. Ниже кратко излагаются основы планирования, подготовка войск и штабов к операции, а также ход самой операции. Изучение публикуемого материала представляет значительный интерес и практическую ценность для генералов и старших офицеров Красной Армии.

Общая обстановка

Положение сторон

В ходе предшествующих боев на центральном участке советско-германского фронта наши войска достигли ближних подступов к городу Витебску и, глубоко вклинившись в оборону противника, создали реальную угрозу окружения всей витебской группировки немцев.

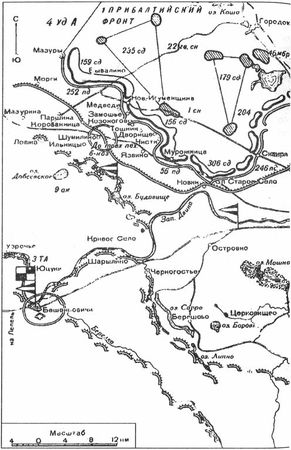

43-я армия, входившая в состав 1-го прибалтийского фронта, в конце мая 1944 года оборонялась на фронте Мазуры, Нов. Игуменщина, Мурожница, Коновалово, Балашовка (протяжением до 70 км). В состав армии входили 22-й гвардейский, 1-й и 92-й стрелковые корпуса (в составе восьми стрелковых дивизий), 155-й укрепленный район и 46-я механизированная бригада. Правее 43-й армии занимала оборону 1-я ударная армия.

Ввиду предстоящей крупной наступательной операции наших войск в Белоруссии полосу обороны 43-й армии намечено было сузить. Участок обороны северо-западнее Нов. Игуменщины передавался вводимой вновь 6-й гвардейской армии. После этих мероприятий линия фронта для 43-й армии должна была уменьшиться до 56 км.

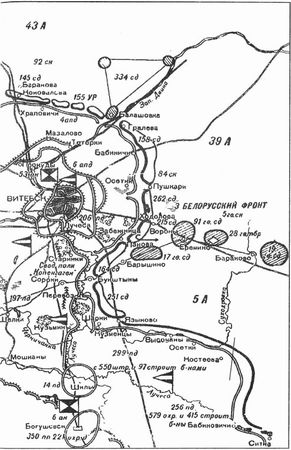

39-я армия, действовавшая на правом крыле 3-го Белорусского фронта, располагалась в 12–15 км восточнее и юго-восточнее Витебска. Протяженность фронта армии достигала 40 км. Левее, на линии Букштыны, Языково и далее до поселка Суходровка действовала 5-я армия. В состав 39-й армии входил 84-й стрелковый корпус (158-я и 262-я дивизии), 5-й гвардейский стрелковый корпус (17-я, 19-я и 91-я гвардейские дивизии), 164-я и 251-я стрелковые дивизии, а также 28-я гвардейская танковая бригада.

Перед фронтом обеих армий оборонялись соединения 9-го и 53-го армейских корпусов и 197-я пехотная дивизия 6-го армейского корпуса немцев.

Перед 43-й армией в первой линии оборонялось до трех пехотных (252-я, 56-я и 246-я) дивизий и 4-я авиаполевая дивизия противника. В ближайшем оперативном резерве противника, в районе Камень, Лепель, находилась 95-я пехотная дивизия, а также другие охранные части и подразделения. Из тактических резервов в районе Шумилино отмечалось до трех пехотных батальонов. В первой линии на фронте в 56 км от Нов. Игуменщины до Балашовки находилось 22 пехотных батальона и 19 артиллерийских дивизионов (в том числе четыре дивизиона АРГК и три - ПТО). Таким образом, в среднем тактическая плотность достигала 2,5 км фронта на один пехотный батальон.

Перед фронтом 39-й и правым флангом 5-й армий оборонялись 6-я авиаполевая, 206-я и 197-я пехотные дивизии немцев и сводный полк "Копенгаген". Всего в первой линии насчитывалось до 20 пехотных батальонов, поддерживаемых 24 артиллерийскими, 4 противотанковыми, 2 штурмовыми дивизионами, 12 шестиствольными минометами и 18 метательными аппаратами "ТА-40". Средняя тактическая плотность немецкой обороны составляла один батальон на 2,3–2,4 км фронта. В ближайших резервах немцев находилось до 8 пехотных батальонов. Противник имел до 50 танков, основная масса которых группировалась в районе Витебска, и до 40 самоходных орудий, большая часть которых действовала в составе 206-й пехотной дивизии.

Для обороны витебского узла немецкое командование выделило лучшие кадровые соединения, которые в 1941 году принимали участие в походе на Москву и предназначались для нанесения решающего удара по столице Советского Союза. Правда, в последних боях они понесли огромные потери и состав их значительно обновился. Но основные кадры, состоявшие преимущественно из офицеров и унтер-офицеров, немецкое командование тщательно сохраняло.

Район боевых действий

Местность в районе Витебска представляет собой холмистую равнину со значительными лесными участками, пересеченную реками, болотами и озерами в большом количестве, особенно южнее и западнее Витебска. Дорожная сеть расходится от Витебска радиусами и юго-восточнее города довольно хорошо развита. Северо-западнее Витебска, в полосе действий 43-й армии, дорог была мало и они находились в плохом состоянии, что в значительной степени затрудняло действия войск на этом направлении.

Основными водными преградами для наших войск являлись реки Западная Двина и Лучеса. Ширина первой в полосе наступления была 150–180 м, второй 30–50 м. Берега обеих рек обрывисты.

Естественным препятствием, в особенности для танков и артиллерии, являлись также многочисленные озера западнее Витебска и обширные болотистые участки южнее города. Толщина торфяного слоя большинства болот 1,5–2 м. В период операции сильно увлажненные болота были проходимыми только для пехоты. Другие рода войск и автотранспорт могли двигаться только по дорогам.

Таким образом, общий характер местности был благоприятен для организации и ведения обороны на естественных рубежах и представлял затруднения для действий наступающих войск.

В сильной степени была ограничена возможность применения и маневра крупных механизированных соединений. Танки и самоходная артиллерия могли действовать только как средство сопровождения пехоты, не отрываясь от нее.