2 день. Питание 5 раз в день. На прием берут 100 г кефира, 50 г тертой моркови и 100 г протертых яблок. Между приемами пищи, если чувство голода совсем уж донимает, можно выпить 100–200 г сока.

3 день. Питание 5 раз в день. На прием берут 100 г кефира, 50 г протертой тушеной свеклы, 10 г растительного масла, 100 г протертых яблок, 25 г хлеба.

4 день. 9:00 - 200 г кефира + 50 г тертой моркови + 50 г протертых яблок + 50 г протертой тушеной свеклы, 10 г растительного масла, 25 г хлеба.

13:00 - 200 г кефира, 50 г творога, 50 г тертой моркови, 50 г тушеной капусты, 50 г протертых яблок, 50 г хлеба. 21:00 - 200 г кефира, 100 г моркови, 50 г хлеба. Между приемами пищи можно выпить по 100–200 г сока или съесть 100–150 г яблок.

В спортивно практике сухое голодание очень хорошо зарекомендовало себя в остром периоде лечения травм: всевозможных ушибов, растяжений, вывихов, переломов, сотрясений мозга. При любой спортивной травме имеет место отек мягких тканей. Чем более выражен этот отек, тем тяжелее будут последствия травмы. Ликвидируя отек сухим голоданием, мы тем самым сводим последствия травмы к минимуму, а иногда и вообще к нулю.

3) Углеводная (карбогидратная) загрузка в процессе тренировки.

В начале 90-х гг. в спортивной прессе широко давались рекомендации принимать на фоне тренировки дробно малыми порциями сладкие напитки. В зависимости от пола и возраста количество углеводов можно варьировать, но в общем рекомендовалось выпивать 150 мл углеводного напитка до тренировки и впоследствии по 50 мл каждые 15 мин тренировки.

При этом обещался анаболический эффект, равный применению стероидов. Рекомендации принимать легкоусваиваемые углеводы до и во время тренировки имеют тысячелетнюю историю. Все знают, что еще на первых олимпийских играх у бегунов существовали пункты питания, где на выбор давались сахар и напитки, в т. ч. и вино (!). Рекомендация принимать углеводы до тренировки утвердилась в культуризме лишь на рубеже 50-60-х гг. А вот рекомендация принимать углеводы во время тренировки широко распространилась именно в начале 90-х гг. С одной стороны, постарались "раскачать рынок" производители сухих углеводных напитков, а с другой стороны теория наконец состыковалась с практикой. Все, кто принимал легкоусваиваемые углеводы до и во время тренировки, не отметили анаболического эффекта, однако отметили повышение работоспособности во время высокоинтенсивных тренировок и жиросжигающий эффект. Еще с 50-х гг. в биохимии утвердился постулат о том, что "жиры сгорают в огне углеводов". Никто только не знал точно, какое количество углеводов нужно для сгорания жира, и люди сильно переедали. К середине 80-х гг. было научно доказано, что возможно сгорание жиров вообще без углеводов, но оно наступает только во время полного голодания, и то у разных людей в разные сроки. В клиниках лечебного голодания был собран обширный материал на эту тему. В зависимости от типов обмена и нервной системы эти сроки колебались от 1 до 14 дней, а у некоторых людей полное окисление жиров не наблюдалось вовсе. В начале лечебного голодания у большинства людей точно так же, как и в фате углеводной разгрузки, начинается ацидоз - в крови накапливаются кетоновые тела, являющиеся продуктами недоокисленных жирных кислот, и сдвигают рН крови в кислую сторону. Этот сдвиг бывает очень сильным и сопровождается падением уровня-сахара крови. При полном голодании все эти явления носят намного более выраженный характер, нежели во время отказа от углеводов. Все это вместе взятое вызывает слабость, заторможенность, появление изо рта запаха ацетона, снижение настроения. Компенсация этого состояния чаще наступает скачкообразно ночью, когда в печени запускается цепь ферментов глюконеогенеза (синтеза глюкозы) из жиров. На фоне приема пищи синтез этих ферментов не запущен, но в процессе эволюции они все-таки закрепились, т. к. выживали чаше люди, обладающие способностью хорошо переносить голод. Только вот для "запуска" синтеза этих ферментов необходимо время, которое у каждого человека индивидуально, и усиление липолиза начинает ослабевать с момента полного запуска глюконеогенеза. В спорте длительное полное голодание редко используется, а вот полное исключение углеводов, о котором речь еще впереди, используется часто. Переносится оно приблизительно так же, как и полное голодание, т. е. субъективное самочувствие может быть очень плохим. У некоторых лиц спонтанный липолиз может быть достаточно высоким, а липолиз, индуцированный голоданием или физической нагрузкой, недостаточно большим. Обычно это заставляет заподозрить скрыто протекающие болезни печени, при которых наблюдается дефицит ферментов глюконеогенеза, либо недостаток норадреналина в центральной нервной системе, который служит основным стимулятором липолиза, равно как и основным стимулятором тренировочного выброса гормона роста. Как бы то ни было, для таких лиц лучшим вариантом является прием малых доз углеводов на фоне высокоинтенсивных нагрузок. Малые дозы углеводов обеспечивают быстрое, в течение считанных минут, включение жирных кислот в окислительные процессы и синтез в печени карнитина. Карнитин сейчас в большой моде как витамин и как жиросжигатель, однако он может и должен синтезироваться самой печенью в достаточно больших количествах.

Необходимо лишь обеспечить запуск его синтеза. Запуск синтеза карнитина происходит уже при однократном выбросе в кровь СЖК, но для полного развертывания этого процесса необходимо несколько дней. Прием малых доз углеводов на фоне тренировки позволяет запустить этот процесс сразу и без раскачки.

Чем слабее тип высшей нервной деятельности и чем слабее печень, тем более показан прием малых доз углеводов на фоне тренировки, потому что именно на таком фоне глюконеогенез ослаблен. Выпускается достаточно много комбинированных сухих углеводных напитков для приема именно во время тренировок, и ассортимент их достаточно разнообразен. Они включают в себя обычно моно- и дисахариды, поливитаминный набор с различными вариациями, органические кислоты, способные усиливать глюконеогенез. Чаще всего это янтарная либо лимонная кислоты, а часто то и другое вместе. Если нет денег на углеводные напитки, то можно обойтись раствором меда либо варенья (лучше клюквенного).

В последние годы в диетологии утвердили такой модный термин как "гликемический индекс". Он позволяет нам сравнивать скорость всасывания отдельных углеводов. Если, например, принять скорость всасывания глюкозы за 100, то, соответственно, величина для галактозы будет 110, для фруктозы 43, маннозы 19, пентозы 9-15.

Все моносахариды, попадая в клетки слизистой оболочки кишечника, фосфорилируются, т. е. образуют фосфорные сложные эфиры. Только в таком виде углеводы могут включаться в энергетический обмен. Фосфорилирование происходит при участии специальных ферментов, которые активизируются инсулином. Все бы хорошо, но вот беда - во время любой тяжелой физической работы, объемной тренировки или прохождения соревновательной дистанции, выброс в кровь инсулина постоянно подавляется, иначе он будет тормозить распад гликогена и аминокислот до глюкозы, не говоря уже о том, что в крови не будет адекватно высокого уровня сахара.

С другой стороны, та глюкоза, которая попадает в кровь, плохо утилизируется (плохо проникает внутрь клеток) из-за недостатка инсулина. Ведь она не может фосфорилироваться.

Самая первая ключевая реакция инициируется инсулином. В результате возникает замкнутый порочный круг, каких немало в медицине. Чтобы насытить кровь работающего организма глюкозой, необходимо избавиться от избытка инсулина, но чтобы глюкоза могла фосфорилироваться для дальнейшего усвоения инсулина ей не хватает. Организм в таких условиях выбрасывает в кровь инсулин, но чуть-чуть, чтоб хватило и вашим и нашим, чтобы распадался гликоген и в то же время глюкоза хоть как-то усваивалась работающими органами.

Где же выход из создавшегося положения? Он оказался чрезвычайно прост. Необходимо синтезировать фосфорилированные углеводы, углеводы с уже присоединенными фосфорными остатками. Тогда и волки будут сыты и овцы целы. Организм может хоть полностью прекратить выброс инсулина. Фосфорилированные углеводы моментально всасываются в кишечнике. Никто не берется даже подсчитать их гликемический индекс. Они так же моментально включаются в обмен.

Фосфорилированные углеводы - это новая веха в спортивном питании как на дистанции, так и во время тренировки. Закрывать после тренировки "углеводное окно" тоже лучше фосфорилированными углеводами. При этом намного ускоряются восстановительные процессы.

Самое поразительное заключается в том, что, будучи принятыми внутрь, фосфорилированные углеводы редко увеличивают гликемичекий индекс обычных нефосфорилированных углеводов.

Это происходит потому, что простые сахара впитываются в кишечнике по концентрационному градиенту. Фосфорилированные углеводы быстро включаются в энергетический обмен и в клетках кишечника концентрация свободных моносахаридов становится намного больше, чем в просвете кишечника. Отсюда и ускорение всасывания.

Все эти препараты разные фирмы выпускают под разными коммерческими названиями, хотя патентованное название (название, под которым его изобрели) у каждого препарата только одно. Отличить его можно по значку ® в правом верхнем углу названия препарата. Такие препараты используются не только в спорте, но и в повседневной жизни для снятия рабочей усталости и лечения хронического переутомления.

В развитых странах уже существует огромная индустрия, производящая лекарство для здоровых людей. Они так и называются "лекарства для здоровых". Они не лечат никаких болезней, они просто делают здорового человека еще здоровее. Страховым компаниям намного выгоднее оплачивать лечение здоровых людей, не допуская их до болезни, нежели выплачивать по страховым полисам огромные страховые суммы, которые все равно уже не вылечат тяжелобольного человека.

Советскими учеными (З.А. Чаплыгина, Г.А. Баскович 1973 г) давно уже был создан отечественный препарат "Гексозофосфат". Гексозофосфат нашел бы себе применение и в клинике внутренних болезней, как средство, улучшающее работу сердца, печени и почек. Гексофосфат состоял из смеси глюкозо-1-фосфата, глюкозо-6-фосфата, фруктозо-6-фосфата и фруктозо-1,6-дифосфата. Препарат был с большим успехом опробирован, но в серийное производство так и не пошел. Почему так случилось, теперь можно только гадать, хотя случай этот не единичный. Множество уже запущенных в серию высокоэффективных препаратов, не имеющих аналогов во всем мире, были сняты с производства безо всякого объяснения причин.

Все мы знаем, что постоянный стабильный уровень сахара в крови необходим для поддержания высокой работоспособности. Но как ни странно это может показаться на первый взгляд, мышцы использовать в своей работе сахар не могут(!). Они захватывают из кровяного русла глюкозу с одной единственной целью - пополнить запасы гликогена. Мышцы расщепляют для получения энергии непосредственно гликогены, а потом ресинтезируют его из глюкозы и частично из молочной кислоты, которая считается "тексином усталости". Чем выше квалификация спортсмена, либо выносливость обыкновенного рабочего, тем выше его способность синтезировать гликогены из молочной кислоты.

Чем выше уровень тренированности, тем больше мышцы используют на энергетические нужды жирные кислоты и тем меньше они используют глюкозу.

В организме высококвалифицированных спортсменов 60–70 % энергетического обеспечения мышц достигается за счет использования жирных кислот и лишь 30–40 % за счет глюкозы. В период восстановления после физической работы только 15 % молочной кислоты окисляется, а 75 % вновь превращается в гликогены, 10 % идут на другие реакции.

Мозг, почки и эритроциты (частично печень) утилизируют глюкозу внеинсулиновым путем. Если учесть, что мозг утилизирует 50 % всей глюкозы, а почки и эритроциты - 20 %, то оказывается, что основной метаболический фонд глюкозы организма оказывается независимым от инсулина. Такой процесс независимости закрепился в процессе эволюции и сделал энергетический обмен более "гибким" и совершенным.

Фруктоза усиливает окисление жирных кислот, а глюкоза - нет.

В мозговом слое почек, эритроцитах, семенных железах окисление глюкозы идет только бескислородным путем. Так важные для организма органы защитили себя от возможного дефицита кислорода и тем самым "подстраховали" себя от гибели.

Часто проблемами жиросжигания обеспокоены не столько спортсмены-профессионалы, сколько люди, которым по роду своей работы приходится много тренироваться - это манекенщицы, фотомодели, да и просто люди, желающие похудеть. Они часто спрашивают; можно ли совместить сжигание жира с одновременным наращиванием мышечной массы. Я отвечаю, что можно, но это в три раза сложнее, чем просто обеспечение жиросжигания. Обмен, как правило, приходится корректировать на разных уровнях, и делается это индивидуально, но первое средство универсально - это прием малых доз углеводов на фоне тренировки с очень тщательным подбором этой дозы.

4) Углеводная (карбогидратная) разгрузка - загрузка.

Эта методика постоянно меняет свои очертания и ищет новые варианты. Еще в 19 в. существовала так называемая "кетогенная" диета, которая основывалась на исключении из пищи углеводов. В ответ развивался ацидоз (кетоз) - смещение рН крови в кислую сторону, развивалась общая заторможенность, и эту заторможенность использовали для лечения эпилепсии. Тогда еще не было современных фармацевтических препаратов, и урежения приступов эпилепсии удавалось достигнуть лишь таким способом. Однако через одну, максимум через две недели заторможенность исчезала из-за развития глюконеогенеза и полной утилизации жирных кислот. Чтобы этого не происходило слишком быстро, на определенном этапе в рацион добавляли определенное количество жира и постепенно увеличивали количество жира и белка, но с опережающим увеличением количества жира так, чтобы к концу курса лечения (обычно он не превышал 1 месяца) количество жира в 2 раза превышало количество белка. Только так удавалось поддерживать хоть какой-то ацидоз, и то он рано или поздно компенсировался.

Принцип такого пока еще не очень широко распространенного приема как углеводная разгрузка-загрузка достаточно прост. На какое-то время человек исключает из своего рациона все углеводы, как простые, так и сложные. В организме развивается дефицит глюкозы и гликогена. В ответ в печени запускается цепь ферментативных реакций, приводящих к синтезу глюкозы и гликогена прямо из жиров. Если период углеводной разгрузки был достаточно длительным, в периоде загрузки происходят резкий подъем спортивных результатов и значительное улучшение здоровья при одновременном значительном дефиците жировой ткани. Положительный результат углеводной разгрузки-загрузки обусловлен накоплением в печени и в мышцах гликогена сверх обычной физиологической величины.

Эффективность углеводной разгрузки-загрузки (иногда ее еще называют на американский манер "карбогидратной" разгрузкой-загрузкой) настолько велика как в плане жиросжигания, так и в плане увеличения спортивных результатов, что на ней следует остановиться особо.

Итак, в первую фазу, фазу углеводной разгрузки, организм полностью лишается углеводов. Из углеводов организм получает львиную долю энергии. Углеводы окисляются в митохондриях клеток печени (в основном) и освобождаемая таким образом энергия "запасается" в организме в виде АТФ. Часть энергии рассеивается в виде тепла и поддерживает температуру на постоянном уровне. Это необходимо организму, т. к. все биохимические реакции требуют определенного температурного режима.

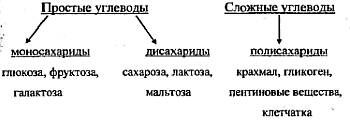

Углеводы образуются в растениях путем фотосинтеза из углекислого газа и воды. Отсюда они и получили свое название. Все углеводы можно разделить на простые (сахара) и сложные.

Моносахариды имеют самую простую химическую структуру. Поэтому они очень легко расщепляются и усваиваются. Все простые углеводы очень хорошо растворяются в воде и обладают выраженным сладким вкусом. Сладость их, однако, различна.

Самый сладкий моносахарид - это фруктоза (фруктовый сахар). Она почти в два раза слаще обычного сахара. Мед слаще обычного сахара как раз потому, что он содержит много фруктозы. За фруктозой по степени сладости следуют: сахароза "(обычный или тростниковый сахар), глюкоза (виноградный сахар), мальтоза (солодовый сахар), галактоза, лактоза (молочный caxap).

Фруктоза по сравнению с другими простыми углеводами медленнее всасывается в кишечнике. Зато она быстрее и легче других углеводов превращается в гликоген в печени и в мышцах. Наиболее быстро из всех простых Сахаров в кишечнике всасывается глюкоза. В количественном отношении она-то как раз и является основным источником энергии для всего организма. В наибольшей степени глюкозу потребляет головной мозг. За ним по количеству усваиваемой глюкозы на единицу веса следуют печень, мышцы, почки, сердце и другие органы. Все сложные углеводы, попадая в организм, вначале расщепляются до глюкозы и лишь затем усваиваются. Глюкоза, таким образом, - это основной энергетический метаболит организма.

Теоретически окисление жиров может дать вдвое больше энергии, чем окисление глюкозы. Однако жир с большим трудом проникает через клеточные мембраны митохондрий и окисляется. Глюкоза же проникает внутрь клетки очень легко и окисляется очень быстро. Поэтому-то глюкоза и рассматривается нами как основной энергетический субстрой. Гликоген печени и мышц вначале распадается до глюкозы и лишь затем включается в энергетический обмен. Поскольку роль глюкозы в энергетическом обмене очень велика, в процессе эволюции возникли и закрепились механизмы, подстраховывающие организм от дефицита этого основного топлива.

В организме обычного человека, который не подвержен большим физическим нагрузкам, при недостатке глюкозы происходит ее синтез из аминокислот и жиров, однако удельный вес такой глюкозы очень мал и способность организма синтезировать глюкозу из других компонентов пищи невелика.

Совсем другое дело - организм спортсмена либо человека, подвергающегося большим физическим нагрузкам. Основной эффект любой тренировки заключается в создании энергетического дефицита в тех или иных мышечных структурах. Это является основным стимулом для усиления белкового синтеза и приспособления организма к большим физическим нагрузкам. Среди огромного количества приспособительных реакций присутствует и такая: организм учится извлекать как можно больше глюкозы из аминокислот и жиров. Процесс синтеза глюкозы самим организмом носит название "глюконеогенез", т. е. новообразование глюкозы. Чем больше человек приспособлен к физическим нагрузкам, чем выше квалификация спортсмена, тем сильнее развит у него механизм глюконеогенеза, т. е. новообразования глюкозы.

Интенсивность глюконеогенеза - это основной механизм, обеспечивающий выносливость организма как в аэробных, так и в анаэробных условиях. От глюконеогенеза так же зависит способность организма к восстановлению после больших физических нагрузок.