...

Маленькие хитрости:

Для предупреждения выскальзывания из пальцев на боковых поверхностях канюли имеются глубокие поперечные насечки.

Особенности венепункции

Венепункция (vena – вена + punctio – прокол) – чрескожное введение в просвет вены иглы для взятия крови или вливания лекарственных препаратов, крови, кровезаменителей, рентгеноконтрастных веществ и др.

Для венепункции обычно используют поверхностные вены кисти, предплечья, локтевого сгиба, вены тыла стопы. Чаще пунктируют v. cephalica или v. basilica: эти вены имеют сравнительно большой диаметр; проходят поверхностно; сравнительно мало смещаются.

Для длительной инфузионной терапии применяют пункционную катетеризацию магистральных вен (подключичной, бедренной, наружной яремной, внутренней яремной).

Выполнению венепункции должны предшествовать следующие действия.

1. Подбор иглы для инфузии:

– для медленного вливания жидкости низкой плотности (солевых растворов или глюкозы) применяют тонкие иглы;

– для введения вязких жидкостей (крови, полиглюкина, белковых гидролизатов) используют иглы большого диаметра.

2. Проверка проходимости иглы и ее острия, на котором не должно быть зазубрин.

3. Местная анестезия кожи в зоне пункции 0,25 % раствором новокаина при использовании толстой иглы.

4. Наложение жгута на конечность проксимальнее места пункции, пережимающего только поверхностные венозные сосуды. При этом артериальный кровоток должен сохраниться, а наполнение вен увеличиться.

5. Фиксация вены за счет растягивания кожи по бокам вены ниже места пункции.

Венепункцию проводят в три приема.

1. Под углом 15–30° иглой прокалывают кожу.

2. Производят пункцию передней стенки вены.

3. Конец иглы осторожно продвигают в просвет вены:

– при венепункции иглой со шприцем для контроля правильности положения иглы следует потянуть поршень шприца "на себя";

– поступление крови из иглы свидетельствует о правильном положении иглы в вене, а после контроля правильности выполнения венепункции к игле подсоединяют систему для внутривенной инфузии.

Венепункцию следует выполнять с учетом синтопии прилежащих органов.

Возможные осложнения при венепункции:

1. Прокалывание двух стенок вены с образованием гематомы.

2. Ошибочная пункция артерии.

3. Повреждение рядом лежащего нерва.

Венесекция

Венесекция (vena – вена + sectio – рассечение, вскрытие) – вскрытие вены с целью введения в нее иглы, канюли или катетера для инфузионной терапии или диагностических исследований.

Венесекцию применяют:

– при спадении подкожных вен вследствие гиповолемии;

– при малом диаметре вен, характерном для сетевидной формы индивидуальной изменчивости.

Обычно выполняют венесекцию на тыле стопы, в переднем отделе локтевой области (vv. cephalica et basilica), в переднемедиальном отделе бедра (v. saphena magna).

Венесекции должны предшествовать следующие действия:

1. Определение проекционной линии вены:

– при плохой выраженности вены для визуализации ее контуров накладывают жгут.

2. Местная инфильтрационная анестезия поверхностных тканей в зоны венесекции.

Этапы венесекции:

1. Проведение по проекционной линии вены разреза кожи и подкожной жировой клетчатки длиной 2–3 см.

2. Выделение вены из подкожной жировой клетчатки на протяжении 1,5–2 см продольными движениями желобоватого зонда.

3. Подведение с помощью лигатурной иглы Дешана или изогнутого кровоостанавливающего зажима двух шелковых или тонких кетгутовых лигатур.

4. Завязывание дистальной лигатуры и ее натяжение для фиксации вены.

5. Выполнение венесекции остроконечным скальпелем или сосудистыми ножницами.

Для облегчения введения в просвет вены катетера можно использовать следующие приемы:

– вазодилатацию с помощью разведения концов кровоостанавливающего зажима;

– расширение просвета вены тонким крючком.

Иглу или катетер в просвете вены фиксируют, затягивая над ними проксимальную лигатуру.

Венесекцию необходимо выполнять с учетом синтопии:

– случайная артериосекция может привести к серьезному кровотечению;

– ятрогенное повреждение рядом расположенного нерва ведет к чувствительным или двигательным нарушениям.

Иглы для пункции и катетеризации подключичной вены

Особенности иглы для пункции подключичной вены: минимальная длина 70 мм.

Особенности подключичного катетера: минимальная длина катетера 200 мм.

...

Внимание!

Перед введением раствора необходимо быть абсолютно уверенным, что катетер находится в просвете вены. После ретроградного потягивания поршня кровь должна свободно поступать в шприц с раствором новокаина, присоединенный к катетеру.

Просвет катетера необходимо прикрывать при вдохе для исключения воздушной эмболии.

Показания: необходимость длительной инфузионной терапии.

Выполнение этой манипуляции облегчается следующими топографо-анатомическими особенностями:

1. Подключичная вена имеет значительный калибр (особенно в месте слияния с внутренней яремной веной).

2. Вена прочно фиксирована к окружающим тканям и поэтому не спадается.

3. Подключичная вена имеет относительно поверхностное расположение.

4. Для выполнения пункции могут быть использованы четкие костные ориентиры.

Надключичная зона пункции ограничена:

– медиально – задним краем грудино-ключично-сосцевидной мышцы;

– латерально – линией, проведенной по границе внутренней и средней трети длины ключицы;

– высота зоны – 1,5–2 см от верхнего края ключицы.

Точка вкола иглы при использовании этой зоны находится на 0,5–0,8 см выше ключицы. При пункции иглу направляют под углом 40–45° по отношению к ключице. Направление движения иглы соответствует биссектрисе угла между ключицей и грудино-ключично-сосцевидной мышцей.

Подключичная зона пункции имеет следующие границы:

– медиально – вертикальная линия, отстоящая на 2–3 см кнаружи от грудино-ключичного сустава;

– латерально – вертикальная линия, на 1–2 см захватывающая среднюю треть ключицы.

Пункцию можно выполнять в пределах этой зоны из трех точек:

– При пункции из наружной части зоны иглу располагают на 2 см кнаружи и книзу от границы внутренней и средней трети ключицы. Иглу направляют по отношению к поверхности тела и ключицы под углом 30°. Общее направление иглы – на верхнюю часть грудино-ключичного сустава.

– В средней части зоны точка вкола иглы расположена на 1 см ниже ключицы. Угол наклона иглы к поверхности тела – 20°, к ключице – 50°.

– При пункции в медиальной части зоны место вкола иглы расположено на 0,4 см ниже ключицы, угол наклона к поверхности тела – 20°, к ключице – 60–65°. Движение иглы соответствует направлению противоположной ключицы.

Зоны сопротивления при движении иглы:

1. Кожа.

2. Реберно-ключичная связка.

Пункция и катетеризация наружной яремной вены

Особенности иглы для пункции: минимальная длина 40 мм.

Особенности катетера: минимальная длина 200 мм.

Показания: необходимость проведения активной инфузионной терапии.

Положение больного: на спине; головной конец стола опущен на 20–25°; голова повернута в сторону, противоположную манипуляции.

Пункцию выполняют в зоне хорошей видимости вены.

Для преодоления клапанов используют ротацию катетера или проводника.

Пункция и катетеризация внутренней яремной вены

Последовательность действий при пункции в медиальной зоне:

– Точку пункции определяют у медиального края грудиноключично-сосцевидной мышцы на уровне щитовидного хряща.

– Иглу располагают в нисходящем направлении под углом 40–45° к грудино-ключично-сосцевидной мышце и под углом 10° к фронтальной плоскости.

– Глубина введения иглы – 20–40 мм.

Последовательность действий при пункции в латеральной зоне:

– Точку пункции определяют у латерального края грудиноключично-сосцевидной мышцы чуть выше контура наружной яремной вены.

– Направление иглы – на яремную вырезку грудины.

– Иглу устанавливают под углом 10° к фронтальной плоскости.

– Глубина введения иглы – 50–70 мм.

Последовательность действий при пункции в центральной зоне:

– Определяют место пункции у вершины треугольника, образованного ножками грудино-ключично-сосцевидной мышцы и ключицей.

– Угол введения иглы в нисходящем направлении – 30–40°.

– Глубина введения иглы – 10–30 мм.

Особенности пункции полости плевры

Конструктивные особенности иглы для пункции полости плевры:

– длина 60–90 мм;

– внутренний диаметр – 2–3 мм.

Показания: необходимость удаления из полости плевры гноя, воздуха, крови, лимфы, серозной жидкости при пио-, пневмо-, гемо– и хилотораксе.

Положение больного: сидя с наклоном туловища вперед; руку на стороне пункции поднимают и кладут на голову; в положении лежа или на боку (у тяжелобольных).

Предварительно по результатам рентгенологического исследования уточняют топографию содержимого плевральной полости (жидкости или воздуха). Для аспирации воздуха из плевральной полости пункцию лучше производить во втором межреберье по средней ключичной линии.

Свободную жидкость из плевральной полости, как правило, удаляют через прокол шестого-седьмого межреберий по задней подмышечной или лопаточной линии.

...

Внимание!

Оптимальное место для пункции: на одно ребро ниже уровня жидкости, определенного рентгенологически или перкуторно.

Мягкие ткани межреберья предварительно тонкой иглой инфильтрируют 0,25 % раствором новокаина. Заполняют новокаином систему для пункции. Эта система обычно состоит из короткой эластичной (15–20 см) трубки для гемоперфузии, снабженной двумя канюлями (одна – для соединения с иглой, другая – для соединения со шприцем). Эластичная трубка между иглой и шприцем необходима для предотвращения засасывания воздуха в плевральную полость во время отсоединения шприца. Трубку пережимают зажимом. Для предупреждения повреждения межреберного сосудисто-нервного пучка иглу при пункции проводят вблизи верхнего края ребра. Большим и указательным пальцами левой руки поверхностные ткани слегка сдвигают в сторону (чтобы не было прямого раневого канала после пункции) и фиксируют над местом прокола. Правой рукой нащупывают верхний край ребра или середину межреберья и, не спеша, прокалывают грудную стенку на глубину 3–4 см.

...

Внимание!

По нижнему краю ребра проходит межреберный сосудисто-нервный пучок (начальные буквы названий его элементов в направлении сверху вниз образуют аббревиатуру ВАН (вена, артерия, нерв).

Иглу следует проводить "вблизи верхнего края ребра" во избежание весьма болезненных сколов его кромки.

О попадании иглы в полость плевры судят по характерному ощущению "проваливания", то есть внезапному уменьшению противодействия игле. В плевральной полости допустимы только поступательные движения иглы. Если необходимо направить иглу в сторону, ее сначала подтягивают к грудной стенке, а затем уже продвигают в нужном направлении. Иглу не следует извлекать из плевральной полости без веских причин, так как дополнительные проколы париетальной плевры весьма болезненны. Если при пункции жидкость не получена, повторный прокол делают в другой точке. Выпот следует удалять медленно и дробно (лучше шприцем объемом 10–15 мл), чтобы предотвратить развитие коллаптоидного состояния. Из полости плевры можно медленно удалить до 1,5 л жидкости. В случае закупорки иглы через нее нужно пропустить 1–2 мл раствора новокаина.

Ошибки и осложнения при пункции плевральной полости:

1. Ранения межреберных сосудов возможны при неправильном выборе точки вкола иглы.

2. Ранения легкого, диафрагмы и других органов встречаются при неосторожных движениях иглой.

3. Коллаптоидное состояние может развиться при быстром удалении экссудата.

4. Флегмона грудной стенки в результате инфицирования мягких тканей обусловливает необходимость введения антибиотиков в раневой канал по окончании манипуляции.

5. Рефлекторная остановка сердца и симптомы воздушной эмболии могут явиться следствием грубых поступательных движений иглы.

6. Повреждение перикарда и крупных вен.

7. Развитие подкожной эмфиземы после извлечения иглы из полости плевры у больных с пневмотораксом.

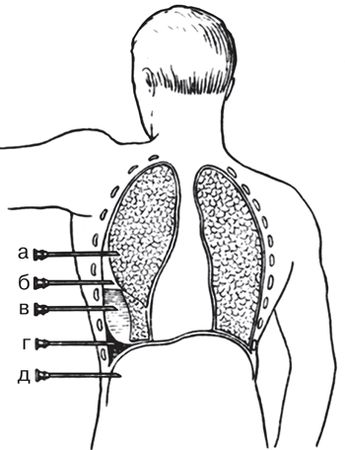

Для предупреждения развития флегмоны грудной стенки повторный прокол мягких тканей можно делать только после смены иглы (рис. 46).

Рис. 46. Варианты положения иглы при пункции полости плевры (по: Стручков В. И. Гнойная хирургия, 1967 [6]): а – игла в ткани легкого; б – игла выше уровня экссудата; в – правильное положение иглы; г – конец иглы в отложениях фибрина; д – конец иглы ниже уровня диафрагмы.

Особенности пункции суставов

Особенности игл для пункции суставов:

– длина 40–70 мм;

– внутренний диаметр 3–4 мм.

Артропункцию применяют с диагностической целью для исследования полученной жидкости или непосредственного осмотра суставных поверхностей и связочного аппарата (артроскопии).

Лечебная цель пункции сустава заключается в удалении выпота и введении в полость сустава лекарственных препаратов, удалении мелких тел, измененных участков хряща (при использовании эндовидеохирургического метода), получении материала для биопсии.

При выполнении пункции сустава нужно обязательно соблюдать ряд условий.

1. Конечность должна быть уложена в определенном положении:

– при пункции плечевого сустава рука приведена к туловищу;

– при пункции локтевого сустава рука должна быть согнута в локте под углом 115–135°;

– при пункции тазобедренного сустава нога выпрямлена и немного отведена в сторону;

– при пункции коленного сустава ногу нужно согнуть в коленном суставе под углом 15–20°.

2. Точку вкола иглы определяют по костным ориентирам.

3. Направление движения иглы должно соответствовать плоскости суставной щели.

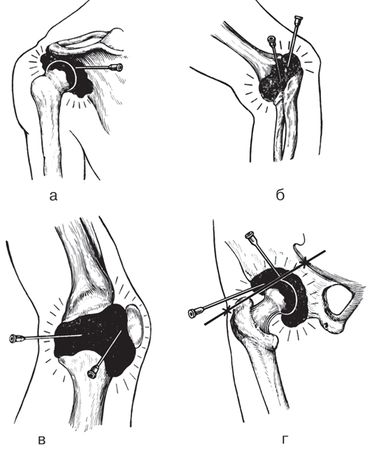

4. Глубина погружения иглы определяется ощущением "провала" при проколе капсулы сустава (рис. 47).

Рис. 47. Особенности положения иглы при пункции разных суставов (по: Стручков В. И. Гнойная хирургия, 1967 [6]): а – плечевого сустава; б – локтевого сустава; в – коленного сустава; г – тазобедренного сустава.

Пункция сустава может являться составной частью артроскопии, то есть возможности непосредственного осмотра полости сустава через оптику артроскопа или анализа изображения на экране монитора. Значительному уменьшению травматичности операции на суставах способствует применение эндовидеохирургического метода. Введенная в полость сустава миниатюрная телевизионная камера позволяет контролировать оперативные действия дистанционными манипуляторами Особенности пункции мочевого пузыря

Для пункции используют иглу длиной 150–200 мм с диаметром просвета около 1 мм. На оливоподобную канюлю иглы предварительно надевают стерильную эластичную трубку с зажимом для регулирования скорости отведения мочи.

Показания для пункции:

– невозможность катетеризации мочевого пузыря;

– травма уретры;

– необходимость получения мочи для клинического или бактериологического исследования.

Положение больного: на спине с приподнятым тазом.

...

Внимание!

Пункция передней стенки мочевого пузыря должна проводиться внебрюшинно. Для этого игла проводится ниже поперечной пузырной складки.

Перед манипуляцией следует обязательно убедиться в достаточном наполнении мочевого пузыря мочой, определив (можно перкуторно) высоту стояния дна мочевого пузыря над лобковым симфизом.

Иглу вкалывают по срединной линии вертикально на 20–30 мм выше лобкового симфиза.

Последовательно прокалывают следующие слои:

– кожу и подкожную жировую клетчатку с поверхностной фасцией;

– белую линию живота;

– предпузырную клетчатку и переднюю стенку мочевого пузыря.

После опорожнения мочевого пузыря иглу извлекают.

При выполнении капиллярной пункции через просвет иглы в мочевой пузырь для отведения мочи вводят полиэтиленовый катетер диаметром около 1 мм. Оставляя катетер в просвете мочевого пузыря, иглу извлекают.

Троакарная эпицистостомия

Для этой манипуляции применяют троакары двух видов:

– троакары, через тубус которых после прокола передней стенки мочевого пузыря в его просвет вводят дренажную трубку, а тубус удаляют;

– троакары с дренажной трубкой, зафиксированной поверх колющего стилета-мандрена. После удаления стилета-мандрена конец трубки остается в просвете мочевого пузыря.

Показания: острая и хроническая задержка мочи без необходимости ревизии просвета мочевого пузыря.

Место введения стилета троакара находится по срединной линии на 20–30 мм выше лобкового симфиза.

Перед вколом необходимо выполнить следующие манипуляции:

– инфильтрировать ткани передней брюшной стенки 0,25 % раствором новокаина;

– рассечь скальпелем кожу в месте пункции на протяжении 10–15 мм.

После пункции передней стенки мочевого пузыря тубус троакара (1-й вариант) или его мандрен-стилет (2-й вариант) удаляют.

Дренажную трубку фиксируют к коже.

Особенности спинномозговой пункции

Показания:

– исследование давления, цвета, состава и прозрачности спинномозговой жидкости; введение в подпаутинное пространство контрастных веществ и выполнение пневмонэнцефалографии;

– с терапевтической целью для введения в подпаутинное пространство лекарственных веществ; для временного снижения спинномозгового давления; извлечения определенного количества ликвора, крови и продуктов ее распада после операций на мозге;

– с анестезирующей целью.

Положение больного:

– на боку с резко согнутыми в коленных и тазобедренных суставах ногами (бедра прижаты к животу), подбородок приведен к груди;

– сидя с выгнутой кзади спиной, локти помещены на бедра.

Точка пункции

Наиболее безопасным местом для пункции являются промежутки между III и IV, а также IV и V поясничными позвонками.

Для точного определения точки вкола проводят прямую линию, соединяющую наивысшие точки гребней подвздошных костей (linea cristarum). Эта линия перекрещивает позвоночник на уровне промежутка между IV и V поясничными позвонками. На этом уровне кончиком указательного пальца определяют промежуток между остистыми отростками позвонков.