Раневой сепсис. Раневой сепсис чаще всего развивается в результате длительного существования гнойно-некротического очага – раны и токсико-резорбтивной лихорадки. Последние приводят к истощению организма, образованию изменений паренхимы внутренних органов, к ослаблению иммунологических и гуморальных факторов. Причиной возникновения сепсиса может быть любая инфекция, но наиболее часто грамотрицательная (50–60 % случаев).

Течение сепсиса в основном определяется тремя факторами:

1. Видом и вирулентностью микроорганизмов.

2. Состоянием иммунологической компетентности организма.

3. Характером ранения, объемом поврежденных тканей и адекватностью проводимых лечебных мероприятий.

Симптомы сепсиса весьма полиморфны и зависят от возбудителя.

Клинические формы сепсиса могут быть представлены в виде септицемии и свптикопиемии. Различают молниеносный, острый, подострый, хронический и рецидивирующий сепсис.

Наиболее частым и характерным проявлением сепсиса является лихорадка. При сепсисе с метастазами (септикопиемия) лихорадка носит гектический характер с ознобами и проливными потами.

При сепсисе без метастазов (септицемия) лихорадка постоянно высока и колеблется в пределах 1 °С. Для синегнойного сепсиса характерна извращенная лихорадка (утренняя температура выше вечерней) [Суровикин Д. М., 1973].

Характерным признаком сепсиса является бактериемия (до 70–80 %), тахикардия (свыше 90 уд./мин), тахипное (свыше 20–30). Состояние больных тяжелое, беспокоят слабость, головная боль, потеря аппетита. Вид больного достаточно характерен. Лицо обычно осунувшееся, землистого цвета, имеется иктеричность склер и небольшая желтушность кожных покровов.

Диагностика сепсиса основывается на следующей триаде признаков:

1. Высокая лихорадка, не зависящая от недостаточного дренирования гнойного очага. Лихорадка, особенно в сочетании с ознобами, сопровождается прогрессирующим снижением гемоглобина и эритроцитов и нарастающей гипопротеинемией.

2. Положительная гемокультура, постоянно или периодически обнаруживаемая в крови на высоте лихорадки.

3. Прогрессирующее ухудшение общего состояния.

Профилактика сепсиса заключается в первую очередь в том, чтобы путем активных воздействий на гнойную рану подавить состав ее микрофлоры. С этой целью производят повторные хирургические обработки, санацию очагов инфекции. Большое значение имеют антибиотики, которые должны применяться с учетом чувствительности.

К моменту развития сепсиса его возбудители приобретают устойчивость к большинству применявшихся до этого антибактериальных препаратов. Антибактериальную терапию следует начинать против ассоциаций микрофлоры современных боевых повреждений: грамположительные стафилококки, стрептококки, грамотрицательные – кишечная и синегнойные палочки, протей, клебсиела, шигелла, сальмонелла; и неклостридиальных анаэробов (бактероидов, фузобактерий, пептококка, пептострептококка). Широко применяются: цефалоспорины третьего поколения (цефтриаксон, цефотаксин), карбопенемы или комбинации современных аминогликозидов (амикацин, тобрамицин) с цефалоспоринами или клиндамицином.

При грамотрицательном сепсисе применяют аминогликозиды в сочетании с цефалоспоринами второго (цефокситин, цефуроксин) или третьего (цефотаксим, цефтазидин) поколения, карбопенемы. Делацин (клиндамицин) против грамположительной флоры, гентамицин – при грамотрицательном возбудителе и метранидазол – при неклостридиальной анаэробной инфекции.

Лечение сепсиса является трудной задачей. С целью дезинтоксикации и ликвидации обезвоживания показано введение больших количеств жидкости: физиологического раствора, глюкозы, белковых препаратов. Пища больных должна быть высококалорийной и содержать витамины С, К, D и др.

Для восстановления микроциркуляции, лечения тромбогеморрагического синдрома применяются прямые антикоагулянты (гепарин, фраксипарин), антиагреганты (аспирин, трентал, курантил, никотиновая кислота), декоагулянты (реополиглюкин, гемодез). Гепарин вводится в дозе 30–50 тыс. ед. в сутки.

Стабилизация клеточных и эндотелиальных мембран, уменьшение сосудистой проницаемости достигается введением глюкокортикостероидов. Спазм сосудистых сфинктеров устраняется с помощью ганглиоблокаторов (бензогексоний, пентамин) и вазоплегинов (дроперидол, препараты нитроглицерина).

Общее лечение при сепсисе осуществляется в основном по следующим направлениям: непосредственное воздействие на возбудитель, повышение резистентности организма больного к инфекции и восстановление его иммунобиологических реакций.

Важнейшей мерой при лечении сепсиса является повышение иммунобиологической активности организма, его неспецифической и специфической резистентности. Это достигается введением гамма-и полиглобулина, антистафилококкового и антисинегнойного глобулина или сывороток, переливанием свежестабилизированной крови. В последнее время широкое использование нашла гипербарическая оксигенация, способствующая устранению кислородной недостаточности [Петровский Б. В. и др., 1976; Ефуни С. Н., 1978].

Проводятся методы экстракорпоральной детоксикации (плазмоферез, гемосорбция, лимфосорбция, ультрафиолетовое облучение крови), являющиеся эффективным средством лечения эндотоксикоза.

Обеспечение анаболических процессов проводится с помощью растворов глюкозы, электролитов, аминокислотных смесей (гормоны, метилурацил, витамины группы В, фолиевая и аскорбиновая кислоты), раннего энтерального питания. Больной должен получать в сутки не менее 3000–4000 килокалорий.

Для снижения и подавления возможной реактивности, сопровождающейся экссудативными, продуктивными или некротическими процессами (артриты, полисерозиты, острые некрозы кожи, лимфоцитоз), необходима сенсибилизирующая терапия – антигистаминные препараты, витамины, стероидные гормоны.

Анаэробная клостридиальная инфекция

Анаэробная клостридиальная инфекция (синонимы: газовая гангрена, газовая флегмона, злокачественный отек и т. д. – всего более 70 наименований) вызывается патогенными анаэробами. Она характеризуется быстро наступающим и распространяющимся некрозом тканей, их распадом, обычно с образованием газов, тяжелой общей интоксикацией и отсутствием характерных воспалительных явлений.

Впервые анаэробная клостридиальная инфекция упоминается в трудах Гиппократа, Галена, Амбруаза Паре. Классическое ее описание под названием "мефитическая гангрена" дал Н. И. Пирогов во время крымской кампании 1854–1855 гг. В "Началах общей военно-полевой хирургии" Н. И. Пирогов писал, что "первый признак перехода остросерозного и гнойного инфильтрата в гангренозный есть треск (крепитация), ощущаемый под кожей".

Возбудитель анаэробной клостридиальной инфекции (Сl. perfringens) был открыт Уэлшем и Паттолом в 1892 г. (см. цв. вкл., рис. 7).

В мирное время анаэробная клостридиальная инфекция встречается редко, поэтому основной статистический материал относится к военному времени и зависит от уровня медицинского обеспечения, состояния эвакуации, времени проведения профилактических мероприятий и качества оказания хирургической помощи. Частота колеблется от 0.5 % до 15.0 % с общей летальностью 12–50 %.

Во время боев у озера Хасан (1938 г.) анаэробная клостридиальная инфекция составила 1.5 %; в Монголии на реке Халхин-Гол (1939 г.) – 1.4 %; во время советско-финского конфликта (1939–1940 гг.) – 1.25 % [Ахутин М. Н. 1942].

Сроки оказания помощи влияют на частоту развития клостридиальной инфекции. Так, в период Второй мировой войны среди американских солдат, подвергшихся первичной хирургической обработке в первые сутки после ранения, ее частота составила 8 %. В Вооруженных силах Франции при хирургической обработке ран в первые двое суток – 13 %. А среди раненых немецких военнопленных (хирургическая обработка ран производилась через 3–4 суток) – 51 % [Langley, 1945].

В Военно-морском флоте в годы ВОВ это осложнение имело место только в тех случаях, когда в медицинские учреждения поступали раненые из десанта.

Анаэробная клостридиальная инфекция бывает в 58–77 % случаев при ранениях нижних конечностей. Особенно часто она развивается при огнестрельных переломах бедра (35–46 %) (см. цв. вкл., рис. 8) и голени (27–35 %). По данным Д. А. Арапова (1943), инфекция обнаруживалась в 55.3 % случаев при ранениях пулями и в 83.0 % – осколками.

Возбудители инфекции – патогенные спорообразующие клостридии. Все они – грамположительные палочки. Их известно около 90 видов. По данным М. И. Кузина, чаще других возбудителями анаэробной клостридиальной инфекции являются "группа четырех": Сl. perfringens, Cl. oedematiens, Cl. septicum, Cl. histolyticum.

Cl. perfringens бывает 6 типов. Они вырабатывают 12 различных токсинов и ферментов. Тип А – а-токсин (лецитиназа С), обладающий некротическим, невролитическим и гемолитическим свойствами и играющий основную роль в патогенезе газовой гангрены.

• Сl, oedematiens бывают 4 типов и вырабатывают 8 разновидностей токсинов и ферментов. Основным является а-токсин, являющийся сильным капиллярным ядом, нарушающим проницаемость сосудистой стенки и приводящим к образованию отека подкожной клетчатки и мышц.

• Сl, septicum различают 2 типов – А и В. Они образуют не менее 4 токсинов, обладающих гематоксичным свойством. Токсины вызывают быстро распространяющийся кровянистый отек с серозно-геморрагическим пропитыванием клетчатки и мышечной ткани.

• Сl, histolyticum вырабатывают а-токсин, протеиназу, фибринолизин, способный расплавлять мышцы, превращая их в аморфную массу, напоминающую малиновое желе.

Естественной средой обитания анаэробов является кишечник человека, животных (особенно травоядных), откуда они с фекальными массами попадают в землю.

Факторы, способствующие развитию анаэробной клостридиальной инфекции, можно разделить на местные и общие.

К местным следует отнести: осколочные и пулевые ранения современными высокоскоростными ранящими снарядами, вызывающими образование большого количества некротизированных тканей; слепые пулевые и осколочные ранения, загрязненные землей, ранения с повреждением костей таза, бедра и голени.

Большое влияние на частоту развития анаэробной клостридиальной инфекции оказывают дефекты хирургической обработки и несвоевременное оказание помощи раненым.

К общим факторам относятся: кровопотеря, шок, голодание, переохлаждение, переутомление, авитаминоз.

Основным в развитии анаэробной клостридиальной инфекции является наличие некротизированных тканей, снижение окислительно-восстановительного потенциала тканей до -113–150 мВ (Гайворонский И. В. и др., 1991].

Важное значение в развитии анаэробной клостридиальной инфекции имеет симбиоз с аэробами и другими возбудителями, что может усиливать'их вирулентность и значительно ухудшать течение раневого процесса. Аэроны, поглощая кислород, создают условия для развития анаэробов. Распространение инфекции происходит контактным, лимфогенным или гематогенными путями.

Токсины вызывают спазм, а затем стаз в мелких сосудах и их паралич, что, в свою очередь, приводит к еще большей анемизации тканей.

В 1962 г. McLenan предложил разделить анаэробную клостридиальную инфекцию по характеру клинического течения на:

• клостридиальный целлюлит;

• клостридиальный некротический миозит.

В нашей стране была принята классификация, предложенная в 1951 г. А. Н. Беркутовым. Эта классификация позволяет учитывать скорость распространения процесса, клинико-морфологическую картину и анатомические особенности:

• По времени возникновения:

– молниеносная форма;

– быстропрогрессирующая форма;

– медленно прогрессирующая форма.

• По клинико-морфологической картине:

– газовая форма;

– отечная форма;

– смешанная форма.

• По анатомическим особенностям:

– глубокие (субфасциальные);

– поверхностные (эпифасциальные).

Клиническая картина, диагностика. При молниеносной форме уже спустя несколько часов после ранения развиваются грозные осложнения, которые приводят к смертельному исходу через 1–2 суток.

При быстропрогрессирующей форме первые признаки заболевания появляются не ранее 24 ч (обычно на 2–3 сутки), и смерть наступает через 4–6 дней.

При медленно прогрессирующей форме первые признаки выявляются не ранее 5–6 дня, и летальный исход может наступить через 2–3 недели.

В самом начале заболевания отмечается возбуждение раненого, говорливость, беспокойство. Патогномоничным признаком является учащение пульса до 120 уд./мин, температура тела колеблется в пределах 38–39 °C.

Боли в ране являются одним из наиболее ранних и постоянных признаков. Наркотики не помогают, раненые жалуются на ощущение распирания или выраженное сдавление в области наложения повязки. Для наблюдения за нарастанием отека Н. Н. Бурденко и А. В. Мельников предлагали обвязывать конечность шелковой нитью и по степени ее врезания судить об увеличении отека. Однако этот признак трудно признать достоверным, поскольку он обнаруживается и при переломах с нарастающим травматическим отеком, кроме того, это ведет к потере времени.

Этот период сопровождается признаками интоксикации. При осмотре области ранения можно обнаружить крепитацию и высокий тимпанический звук (см. цв. вкл., рис. 9). В более поздних стадиях появляется легкая субиктеричность склер вследствие гемолиза эритроцитов. При наступлении тяжелой интоксикации, появляется эйфория, изменение лица по типу fades hyppocratica.

В окружности раны можно обнаружить пятна различных цветов: бордовые, коричневые, голубые, зеленоватые (см. цв. вкл., рис. 10). Эти пятна являются результатом геморрагического пропитывания тканей, а цвет их меняется в зависимости от степени разложения экстравазата анаэробами. Цвет пятен явился причиной появления различных наименований газовой гангрены: "коричневая флегмона", "бронзовая рожа", "голубая флегмона".

Внешний вид раны зависит, в первую очередь, от ее размеров. В небольшой ране можно отметить скудность отделяемого, которое может иметь кровянистый характер и иногда бывает пенистым (см. цв. вкл., рис. 11).

При ране значительных размеров мышцы становятся восковидными, а в более поздние сроки – серыми ("вареное мясо").

При значительном дефекте кожи и фасции можно видеть, как отечные мышцы выпирают из раны. Это так называемый симптом А. Ф. Бердяева (см. цв. вкл., рис. 12).

При всех формах анаэробной клостридиальной инфекции ткани приобретают безжизненный вид, покрываются налетом грязно-серого цвета, количество отделяемого уменьшается. Мышцы имеют тусклую окраску, лишены эластичности, хрупки, обескровлены.

Рентгенодиагностика является ценным методом, позволяющим выявлять такое незначительное количество газа, которое не удается определить путем перкуссии и пальпации (рис. 24). Места скопления газа напоминают рисунок пчелиных сот.

Бактериологическая диагностика основывается на выявлении большого количества "грубых палочек" в мышце. Забор проб производят в бескислородную среду.

А. П. Колесовым и А. В. Столбовым разработан новый метод экспресс-диагностики (1988 г.) – бактериоскопия. Ответ может быть получен через 30–40 мин после забора проб.

Лечение. Лечение анаэробной клостридиальной инфекции должно быть комплексным. Главное лечебное мероприятие – хирургическое вмешательство. При консервативном лечении все пострадавшие умирают.

Рис. 24. Свободный газ в мягких тканях плеча (рентгенограмма)

Лечение должно быть направлено на:

• подавление жизнедеятельности возбудителей инфекции;

• повышение резистентности макроорганизма;

• устранение патогенетических сдвигов, вызванных заболеванием.

Хирургическое лечение складывается из трех видов оперативных вмешательств.

1. Широкое рассечение пораженных тканей путем "лампасных" разрезов со вскрытием фасциальных влагалищ. Такие разрезы во время ВОВ выполнялись у 37 % раненых (см. цв. вкл., рис. 13).

2. Иссечение пораженных мышц и других тканей выполнялись у 8 % раненых.

3. Ампутация и экзартикуляция конечностей являются вынужденными мерами при распространении поражения (см. цв. вкл., рис. 14, рис. 25).

Показаниями к ампутации могут служить следующие осложнения:

а) ранение магистрального сосуда;

б) огнестрельный перелом с большим разрушением кости и мягких тканей;

в) тотальное поражение всего сегмента конечности, распространение процесса с угрозой перехода на туловище;

г) безуспешность предшествующих щадящих операций.

Во время ВОВ ампутация производилась у 45 % раненых, причем у 37 % они были выполнены в день смерти или накануне.

Оперативные вмешательства по поводу газовой гангрены должны заканчиваться рыхлой тампонадой с растворами перекиси водорода, перманганата калия. Рану оставляют широко открытой. Мягкие ткани инфильтрируют растворами антибиотиков. Поврежденная конечность должна быть хорошо иммобилизирована. Лучший результат дает внутримышечное введение клиндамицина каждые 8 ч по 300–600 мг, метранидазола по 1 г в сутки. Антибиотиками резерва в этом случае считаются карбопенемы, доксициклин (100 мг 2 раза в сутки в/в), цефокситин (2 г в/в каждые 6 ч).

Рис. 25. Множественные ранения брюшной полости, левого бедра с развитием клостридиальной инфекции, эвентрация внутренних органов, экзартикуляция бедра в тазобедренном суставе (по Е. А. Решетникову)

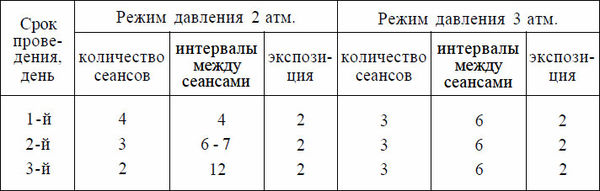

В последние годы гипербарическая оксигенация с успехом применяется в комплексной терапии анаэробной инфекции. Основанием для ее назначения служит антибактериальное действие гипероксии, а также наличие гипоксии в клинике заболевания. Может быть рекомендована следующая схема лечения (табл. 2).

Таблица 2. Схема лечения

Профилактика анаэробной инфекции сводится к комплексу мероприятий: борьба с травматическим и геморрагическим шоком, возможно более ранняя и радикальная первичная хирургическая обработка, иммобилизация пораженной конечности, применение антибиотиков.