Анаэробная неклостридиальная инфекция

Анаэробная инфекция может быть обусловлена не только клостридиями, составляющими лишь 5 % патогенных анаэробов, но и анаэробами неклостридиальной природы, не образующими споры. Гнойно-воспалительные процессы получили название "анаэробная неклостридиальная инфекция".

По данным разных авторов, частота выделения анаэробов при внутрибрюшных инфекциях достигает 90 %, при пневмониях и абсцессах легкого – от 80 до 100 %, при менингитах – до 60 %, при гинекологических инфекциях – от 70 до 100 %, при абсцессах мягких тканей – до 60 %, что достаточно убедительно показывает их актуальность анаэробной инфекции [Колесов А. П. и др., 1989].

Возбудителями анаэробной неклостридиальной инфекции являются строгие бесспоровые анаэробы. Так, анаэробов на коже и слизистых оболочках в 10 раз, а в кишечнике в 1000 раз больше, чем аэробов.

Наибольшее клиническое значение имеют: грамположительные кокки (пептококк, пептострептококк), грамположительные бациллы (группа бактероидов, бацилла фрагилис, фузобактерии, некоторые колиформные бактерии).

Неспорообразующие анаэробные микроорганизмы составляют абсолютное большинство среди представителей нормальной микрофлоры человека. Так, микрофлору ротовой полости на 99 % составляют анаэробные микроорганизмы. Доминируют в полости рта анаэробные кокки, бактероиды, фузобактерии. В равной степени аэробами и анаэробами представлена микрофлора пищевода. Однако по ходу кишечника число анаэробов значительно возрастает. Бактероиды, фузобактерии, анаэробные кокки в большом количестве присутствуют на наружных половых органах, уретре, влагалище.

Если принимать во внимание присутствие неклостридиальных анаэробов в нормальной микрофлоре здоровых людей, то одним из условий участия в патологическом процессе является появление анаэробов в несвойственных для них местах обитания.

Немаловажное значение в патогенезе анаэробных инфекций отводится различным иммунодефицитным состояниям, применению массивных доз некоторых антибиотиков, которые приводят к нарушению экологического баланса в организме и далее – к дисбактериозу.

Различают следующие клинические формы анаэробной неклостридиальной инфекции:

1. Прогрессирующая синергическая бактериальная гангрена.

2. Синергический некротический целлюлит (присоединяются грамотрицательные аэробы).

3. Неклостридиальный некротический целлюлит (присоединяются колиформные возбудители).

4. Хроническая пробуравливающая язва (распад ткани у кожи).

5. Быстропрогрессирующий неклостридиальный фасциит (присоединяется золотистый стафилококк и кишечная палочка) [Суровикин Д. М. и др., 1996].

Клиническая картина анаэробной инфекции зависит от локализации процесса, вида возбудителей, распространенности процесса, состояния организма. Однако, несмотря на разнообразие клинических форм, различают местные и общие признаки заболевания.

К местным признакам относятся: обилие некротизированных тканей грязно-серого цвета в гнойных очагах и жидкого зловонного экссудата неоднородной окраски с преобладанием зеленоватых, коричневатых и серых тонов. Экссудат может содержать капельки жира и иногда пузырьки газа. Отмечается слабая кровоточивость тканей. Гнойники часто находятся глубоко и имеют отношение к слизистым оболочкам.

Из общих признаков отмечаются: субиктеричность кожи и видимых слизистых, анемия, лейкоцитоз со сдвигом формулы влево, часто абсолютная или относительная лимфопения. В более тяжелых случаях характерны тахикардия и гипотония, развитие септического шока.

Наиболее тяжелым клиническим течением отличаются анаэробный стрептококковый миозит, синергический неклостридиальный целлюлит и некротический фасциит.

Для этих клинических форм неклостридиальной анаэробной инфекции характерны поражения больших участков подкожно-жировой клетчатки, фасции или мышц, развитие септического шока, который часто является причиной смерти.

Все инфекционные процессы с участием неклостридиальных анаэробов имеют общие характерные клинические черты, что определяется их экологией, метаболизмом и факторами патогенности. К ним относятся:

1. Неприятный гнилостный запах, обусловленный летучими сернистыми соединениями.

2. Гнилостный характер поражения, что обусловлено анаэробным окислением белкового субстрата. Очаги поражения имеют серо-зеленоватый, черный и черно-коричневый цвета.

3. Присутствие жидкого экссудата.

4. Наличие септического тромбофлебита.

5. Развитие инфекции часто протекает на фоне лечения аминогликозидами.

Клиническая картина и диагностика. Клиническая картина неклостридиальных поражений отличается от картины газовой гангрены большей стертостью местных симптомов, отсутствием бронзовой окраски кожи. Часто в анамнезе удается выявить микротравму [Столбовой А. В., 1981].

Для выбора рациональной терапии чрезвычайно важно знать видовой состав микрофлоры, участвующей в нагноении. Для этой цели используются методы бактериологической и лабораторной экспресс-диагностики. Диагностика осуществляется с применением строгой анаэробной техники, при этом используется комплекс технических приемов и бактериологических методов, направленных на защиту анаэробов от токсического действия кислорода.

Информативными могут быть лишь стерильно взятые жидкости из брюшной и плевральной полостей, суставов, а также кровь, ликвор, содержимое недренированных абсцессов и флегмон.

Экспресс-диагностика осуществляется с помощью бактериоскопии и газовой хроматографии гнойного отделяемого. Убедительным доказательством присутствия анаэробов является обнаружение продуктов метаболизма анаэробных бактерий, к которым относятся летучие жирные кислоты (уксусная, пропионовая, масляная, валериановая, капроновая). Применение методов экспресс-диагностики позволяет в течение 30–40 мин дать однозначный ответ о наличии анаэробной инфекции.

Лечение. Лечение анаэробной неклостридиальной инфекции основывается на четырех основных принципах: своевременное и адекватное хирургическое вмешательство, целенаправленное применение антибактериальных средств, стимуляция макроорганизма, профилактика и лечение осложнений (септического шока).

В зависимости от особенностей процесса оперативное лечение заключается в проведении "лампасных" разрезов, иссечении некротизированных участков, обкалывании тканей антибиотиками и дренировании ран.

Радикальное хирургическое лечение должно быть дополнено антибактериальной терапией. Предпочтение отдается левомицетину, клиндамицину, пенициллину, линкомицину, метранидазолу и его производным (метрогил, трихопол, флагил и др.).

В тяжелых случаях важное значение принадлежит общепринятой противошоковой и дезинтоксикационной терапии.

Гнилостная инфекция

В ВОВ гнилостная инфекция встречалась в 30 % случаев ранений [Мельников А. В., 1949].

Чаще всего гнилостная инфекция развивается в ранах с большим количеством размозженных, нежизнеспособных тканей.

Возбудителями гнилостной инфекции являются Escherichia coli (кишечная палочка), род Pseudomonas (синегнойная палочка), Cl. septicum, Cl. sporogenes, Proteus (протей) – всего четыре вида и другие, нередко в сочетании со стафилококками и стрептококками.

Гнилостный распад может присоединиться к любой форме нагноения и способен изменить всю картину клинического течения заболевания, углубить степень интоксикации, повысить угрозу развития сепсиса и других осложнений.

При гнилостном распаде отмечено образование серозно-кровянистой жидкости с дурнопахнущим запахом.

В итоге расщепления тканевых белков в ране возникает обилие метиллированных аминов, известных под названием птомаинов (трупных алколоидов). Значительная часть птомаинов обладает ядовитыми свойствами. Многие из них действуют как токсины, некоторые как ферменты. Все они способны вызывать интоксикацию с явлениями шока или резким изменением функции сердечной деятельности.

Гнилостное воспаление начинается спустя несколько дней после ранения. В зоне некроза тканей появляется жидкое отделяемое, имеющее запах гниения, развитие грануляций резко подавлено или вовсе отсутствует.

Клиническая картина и лечение. Картина гнилостного распада имеет следующие особенности:

1. Гнилостный распад сочетается чаще с анаэробной, реже – с гнойной инфекцией.

2. Гнилостный распад способен поражать ткани "насквозь", включая кости и распространяясь в глубину и ширину медленно и упорно.

3. При таком распаде расплавление тканей преобладает над экссудацией, образование гноя – над отеком и газообразованием.

4. Гнилостный распад в ране сопровождается возникновением дурного запаха.

Состояние раненого становится угнетенным, иногда наблюдается эйфория. Боль в ране непостоянна.

Местные изменения в ране весьма характерны. Установлено, что запах тухлого мяса придает Сl, sporogenes. Запах гнили – фузоспирохетозная группа. При аэробах чувствуется запах аммиака или мочи.

Грануляции отсутствуют, рана безжизненная, грязная, серая, тусклая, с карманами. Нет границ между зоной некроза и здоровой тканью. Мышцы вялы и бледны, имеют "вареный" вид. При поражении кости костный мозг и периост имеют вид темно-зеленого или буро-черного расплавления.

При лечении гнилостного распада основными задачами являются: купирование инфекции и интоксикации, повышение иммунобиологических сил, проведение интенсивной терапии (переливание крови, витаминов, глюкозотерапия, борьба с обезвоживанием и гипопротеинемией).

Но главным должно быть хирургическое лечение. Оно включает адекватное хирургическое вмешательство: вскрытие затеков и карманов с иссечением омертвевших тканей, активное дренирование, орошение ран под давлением, ультразвуковая обработка и т. д. Рассечение ран малоэффективно и может только способствовать распространению инфекции. Поэтому чаще всего иссекают некротизированные ткани. Если же процесс прогрессирует, должна быть выполнена ампутация.

Столбняк

Столбняк – одно из самых тяжелых заболеваний, вызываемое анаэробной спорообразующей палочкой Сl, tetani. Русский хирург Н. Бредов (1843) считал, что после бешенства и чумы "нет почти болезней более смертельных, чем столбняк". Во время ВОВ частота столбняка составляла 0.6–0.7 %.

В мирное время этот показатель составляет 0.13 %, причем 50 % пострадавших – дети до 14 лет.

В 80 % столбняк развивается после бытовых травм в случаях, когда не проведены профилактические меры [Быченков Б. Д., 1982].

Первые предположения о том, что столбняк – инфекционное заболевание, высказал Н. И. Пирогов в 1865 г. Спустя 18 лет, в 1883 г., Н. Д. Монастырский впервые обнаружил под микроскопом возбудитель столбняка (Сl, tetani) в мазках, взятых из раны больного. В 1884 г.

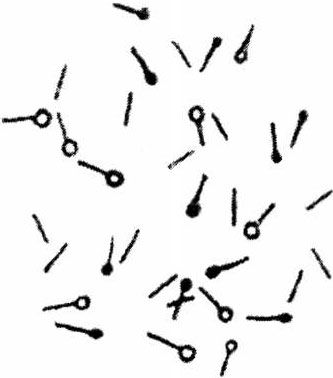

Nicolaier в эксперименте на животных получил картину заболевания, а в 1889 г. ученику Р. Коха Kitasato удалось получить чистую культуру (рис. 26).

Рис. 26. Возбудитель столбняка (Сl. tetani)

Возбудитель столбняка – Сl. tetani – грамположительная спорообразующая палочка, которая живет и размножается в анаэробных условиях. При неблагоприятных условиях она превращается в спору, при благоприятных – в вегетативную форму.

При кипячении споры погибают через 30–50 мин, в текущем паре – через 25 мин, в 5 % растворе формалина – через 6 ч.

Установлено, что микробные ассоциации возбудителя столбняка с гноеродными и гнилостными бактериями действуют сильнее, нежели чистая культура.

В процессе жизнедеятельности столбнячная палочка вырабатывает экзотоксин. Основная фракция столбнячного токсина – тетаноспазмин, который занимает ведущее место в патогенезе инфекции и приводит к возникновению судорог. Вторая фракция – тетанолизин – вызывает гемолиз эритроцитов.

CI. tetani встречается как сапрофит в кишечнике многих домашних животных (лошадей, коров), а также в кишечнике человека. Выделяясь с фекалиями, она попадает в почву.

Патогенез столбняка до сих пор полностью не изучен. Токсин столбняка проявляет свое действие на спинной, продолговатый мозг и моторные центры головного мозга. Клинически это выражается в виде контрактуры мышц, судорогах в ответ на световое, звуковое и механическое раздражение.

Особенно благоприятные условия для своего развития палочка столбняка находит в огнестрельной ране.

Наиболее распространенной является следующая классификация столбняка:

• По месту внедрения:

– раневой;

– послеинфекционный;

– послеожоговый;

– послеоперационный и т. д.

• По распространенности:

– общий (нисходящая форма, восходящая форма);

– местный (конечностей, головы, туловища и т. д.).

• По клиническому течению:

– острый;

– хронический.

• По степени тяжести процесса:

– очень тяжелый;

– тяжелый;

– средней тяжести;

– легкая форма.

Клиническая картина, диагностика. Длительность инкубационного периода в большинстве случаев составляет 5–15 дней. Чем короче инкубационный период, тем тяжелее течение болезни и выше вероятность летального исхода.

Для прогноза следует обращать внимание на так называемый "начальный период" болезни, т. е. время, прошедшее от появления первых клинических симптомов (тризм, ригидность затылочных и поясничных мышц, боли в горле) до возникновения генерализованных судорог. Длительность его менее 48 ч обычно свидетельствует о тяжелом течении.

Столбняк проявляется общими и местными признаками.

При общем столбняке мышечный гипертонус (тонические судороги) распространяется сверху вниз (нисходящий столбняк), захватывая все новые группы поперечнополосатой мускулатуры. Наконец, все мышцы туловища и конечностей оказываются в состоянии постоянного напряжения, на фоне которого и возникают клоникотонические судороги с расстройством дыхания.

Местно тоническое напряжение и судорожные приступы ограничиваются группой мышц прилежащих к зоне ранения.

Диагностика развивающегося столбняка не вызывает затруднений, так как его клиническая картина отличается яркими симптомами.

К начальным признакам столбняка относятся тянущие боли и фибриллярные судорожные подергивания мышц в области раны, затрудненное и болезненное глотание, общее повышение рефлекторной возбудимости.

Весьма достоверным симптомом является судорожное сокращение жевательных мышц (тризм). Открывание рта затруднено, а впоследствии становится невозможным.

Для общих явлений патогномонична триада симптомов: одновременное развитие тризма, дисфагии и ригидности затылочных мышц.

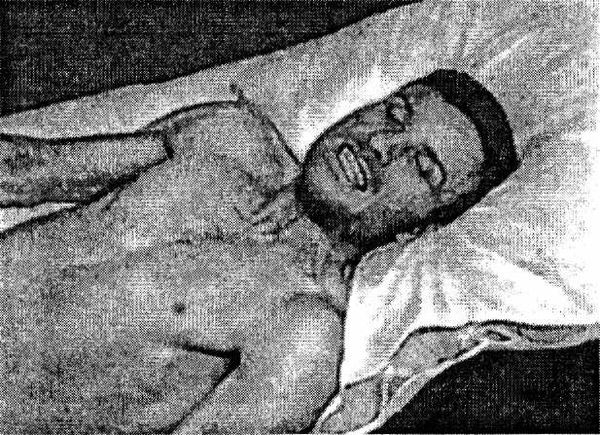

Клиническая картина непрерывно нарастает. "Светлые промежутки" становятся короче. На высоте заболевания судорожные сокращения захватывают мимическую мускулатуру. Углы рта больного оттягиваются, появляются морщины и складки, придающие лицу искаженное выражение, похожее на своеобразную улыбку – сардоническую гримасу ("столбнячное лицо" или "столбнячная улыбка") (рис. 27).

Рис. 27. Сардоническая улыбка при столбняке (по Г. Н. Цыбуляку)

По мере развития общей картины усиливается мышечная ригидность. Судорожные приступы становятся все более частыми и интенсивными. Теперь они возникают уже не только на раздражители, но и спонтанно. Тело больного изогнуто назад (опистотонус), образуя своеобразную арку.

Редко судорожные припадки захватывают сгибатели головы, туловища и конечностей. Тогда тело больного принимает позу, напоминающую внутриутробное положение плода (эмпростотонус).

Иногда в судорожные сокращения вовлекается латеральная группа мышц, и туловище изгибается в сторону (плейростотонус).

По мере прогрессирования заболевания все чаще возникают болезненные кратковременные сокращения мышц (клонические судороги) и усиливается их напряжение (тонические судороги) (рис. 28). Клонико-тонические судороги приводят к разрыву мышечных волокон, нередко возникают компрессионные переломы позвоночника. Клонические судороги изнуряют больного, вызывая глубокие дыхательные расстройства и сердечно-сосудистую декомпенсацию. В результате судорожного сокращения дыхательных мышц может возникнуть самое грозное осложнение столбняка – остановка дыхания.

Сознание пациента остается сохраненным и помрачается только в стадии агонии. Приступы сопровождаются нарушением дыхания, развивается цианоз, резко повышается кровяное давление. Для тяжелых форм характерна значительная гипертермия, возникающая вследствие центрального действия токсина и огромной мышечной работы. Температура тела повышается до 40–41 °C. Выявляется глубокое поражение миокарда, часто возникают застойные и аспирационные пневмонии.

Лечение. Лечение больных столбняком должно быть комплексным. Основными задачами являются:

1. Уменьшение поступления и нейтрализация столбнячного токсина.

2. Уменьшение или полное прекращение тонических и клонических судорог.

3. Улучшение общего состояния и нормализация сердечной деятельности.

4. Профилактика вторичных заболеваний (пневмония, сепсис и др.) и борьба с ними.

Лечение столбняка должно быть комплексным, включающим: создание покоя, организацию тщательного ухода и полноценного питания; наблюдение врача-специалиста и реаниматолога; применение противосудорожной терапии; введение противостолбнячной сыворотки; обеспечение адекватной вентиляции легких (при необходимости – управляемое дыхание).

Предпочтительна эвакуация воздушным транспортом. Больные подлежат изоляции и лечению в специально оборудованных затемненных комнатах.

Специальная терапия противостолбнячной сывороткой проводится лишь в первые два дня лечения. Сыворотка вводится внутривенно, разведенная изотоническим раствором натрия хлорида 1: 10. Суточная доза не должна превышать 200000 АЕ. Анатоксин вводится трехкратно внутримышечно по 0.5 мл с интервалом 4–5 дней.