Источники возбудителя – зараженные люди, домашние и дикие животные. С их калом яйца гельминтов попадают в пресноводные водоемы и заглатываются моллюсками, в которых происходит развитие и бесполое размножение личиночных поколений описторхисов, заканчивающееся выходом в воду обладающих хвостом личинок – церкариев. Церкарии активно проникают в карповых рыб и инцистируются в их подкожной клетчатке и мышцах, превращаясь в метацеркариев. Заражение происходит при употреблении в пищу сырой (талой, мороженой), недостаточно прожаренной и слабо просоленной рыбы с метацеркариями гельминта.

Клиника. Инкубационный период 2–4 недели. В ранней стадии – повышение температуры тела, боли в мышцах и суставах, рвота, понос, болезненность и увеличение печени, иногда увеличивается и селезенка, аллергические высыпания на коже. В поздней стадии – жалобы на боль в подложечной области и правом подреберье, отдающую в спину и иногда в левое подреберье. Нередко боли обостряются в виде приступов желчной колики. Часто возникают головокружения, головные боли, диспепсические расстройства (тошнота, снижение аппетита, непереносимость жирной пищи). Некоторые больные жалуются на бессонницу, частую смену настроения, повышенную раздражительность. Температура тела незначительно повышена или нормальная. Печень часто увеличена и уплотнена. Описторхоз может протекать в стертой (малосимптомной) форме.

Лечение. В настоящее время единственным средством для специфической терапии описторхоза является празиквантель (билтрицид). Через 3–6 мес. после лечения проводится контроль эффективности химиотерапии – повторный анализ кала и исследование дуоденального содержимого.

Назначение желчегонных препаратов необходимо для того, чтобы накапливающийся в желчных путях празиквантель легко выделялся в кишечник вместе с парализованными описторхисами. Для этой цели назначают один из препаратов: аллохол, холагогум, холосас, хофитол. Для восстановления нарушенной функции печени применяют препараты из группы гепатопротекторов: эссенциале, гепабене, гепарсил, дарсил, легалон, силегон, карсил.

Дифиллоботриоз

Этиология. Возбудитель – лентец, широкий крупный ленточный гельминт, паразитирует в зрелом состоянии в тонком кишечнике человека, а также домашних животных (кошка, собака, свинья) и некоторых диких животных. Яйца лентеца, попав с нечистотами в воду, проделывают сложный цикл развития со сменой хозяев. Заражение происходит при употреблении в пищу недостаточно прожаренной или проваренной, а иногда и сырой рыбы, свежепросоленной икры, инвазированных плероцеркоидами лентеца. Продолжительность жизни широкого лентеца составляет от 10 до 20 лет и более.

Клиника. Инкубационный период 20–60 дней. Заболевание начинается постепенно, появляются тошнота, реже – рвота, боли в животе, снижается аппетит, стул становится неустойчивым, появляется субфебрилитет. При длительном течении гельминтоза может наступить обтурационная непроходимость в тонком кишечнике. Параллельно нарастают признаки астено-невротического синдрома (слабость, утомляемость, головокружение) и В12-дефицитной анемии. Отмечается тахикардия, расширение границ сердца, мягкий систолический шум на верхушке, шум волчка, гипотония.

Диагноз ставится на основании обнаружения в кале яиц или члеников широкого лентеца, соответствующей клинической картины. В общем анализе крови признаки анемии, относительный лимфоцитоз, ускорение СОЭ. Выраженность анемии зависит от характера питания и условий жизни. Отмечается нарастание непрямого билирубина сыворотки крови.

Лечение. При выраженной анемии до начала дегельминтизации назначается витамин В12 (цианокобаламин) по 200–500 мкг внутримышечно 2–3 раза в неделю в течение месяца, атакже препараты железа: ферронат, ферронал, гемофер, актиферрин, ферроплект, гематоген и др. Для изгнания гельминтов применяется фенасал, экстракт мужского папоротника, отвар из семян тыквы.

Лямблиоз

Этиология. Возбудитель – микроскопический одноклеточный паразит лямблия. Лямблии обитают в сточных водах, в водоемах со стоячей водой. Паразитируют главным образом в двенадцатиперстной кишке и верхнем отделе тощей кишки, вызывая дискинезию ее и желчных путей, надежно закрепляясь на щеточной кайме тонкого кишечника. Углеводистая пища (сладости) способствует размножению лямблий. Согласно статистике лямблиозом заражено до 30 % детей дошкольного возраста. Источник инфекции – больной человек или носитель лямблий, домашние животные. Заражение происходит через грязные руки, игрушки, плохо вымытые овощи, фрукты, воду и т. д. Чаще болеют дети 1–4 лет.

В процессе жизнедеятельности лямблии выделяют ряд токсических веществ, способствующих сильной аллергизации организма ребенка и подавляющих его иммунитет. Поэтому одним из частых проявлений лямблиоза у детей является атопический дерматит, бронхиальная астма, хронический сухой кашель, частые простуды и пр.

Клиника. У детей лямблиоз проявляется многочисленными симптомами, маскирующими его под другие болезни. Острый лямблиоз характеризуется лихорадкой, рвотой, диареей, сыпью, анорексией, резкими болями в верхней и средней эпигастральной области, вздутием кишечника и без специального обследования на лямблиоз проходит под диагнозом "кишечная инфекция неясной этиологии".

Для хронического лямблиоза характерны: общая слабость, утомляемость, раздражительность, снижение аппетита, головные боли, головокружение, плохой сон, вздутие живота, метеоризм, урчание в кишечнике, неустойчивый стул, болезненность живота, увеличение печени, дисбактериоз кишечника, анемия. Наблюдаются: бледность (особенно лица), неравномерность окраски кожи шеи, боковых поверхностей живота, подмышечных складок; сухость кожи, создающая впечатление так называемой "гусиной кожи" с преимущественной локализацией на разгибательных поверхностях рук и ног, боковых поверхностях живота; поражение каймы губ (от легкой сухости до хейлита); атопический дерматит; шелушение стоп, ладоней, трещины и заеды в углах рта, выпадение волос.

Диагноз устанавливается при обнаружении лямблий в нативном кале (в теплом виде), исследование проводится многократно (10–12 раз), так как при первом исследовании выявляется лишь треть от общего числа зараженных детей.

Лечение лямблиоза состоит из двух 10-дневных курсов терапии антипаразитарными препаратами (тинидазол, метронидазол, макмирор), проводимых один за другим с перерывом в 5 дней. Такая схема лечения показала наибольшую эффективность. Дозировка препаратов определяется лечащим врачом в зависимости от возраста и веса ребенка. Более короткие курсы нецелесообразны. На 3-4-й день лечения антипаразитарными препаратами состояние ребенка может ухудшиться (на 5–7 дней), что вызывается распадом большого количества паразитов в кишечнике и поступлением в кровь ребенка большого количества аллергенов и токсинов. Аллергические реакции на фоне лечения лямблиоза можно уменьшить параллельным назначением слабительных средств (форлакс, лактулоза и пр.).

После 2-х курсов лечения проводится повторное обследование ребенка и, по необходимости, еще несколько курсов профилактического лечения тинидазолом.

Эхинококкоз

Этиология. Возбудитель – личиночная стадия цепня эхинококка. Характеризуется поражением печени, реже легких и других органов. Половозрелые формы паразитируют в кишечнике собак и диких представителей семейства собачьих.

Человек заражается эхинококком при контакте с собаками, шерсть и морда которых обильно покрыты яйцами эхинококка. Больные собаки могут загрязнять пастбища, траву, заражая мелкий и крупный рогатый скот, свиней. Указанные животные, как и человек, являются промежуточными хозяевами. Возможно заражение через сырую воду из мелких водоемов или воду, приготовленную из талого снега и льда.

В кишечнике онкосфера с заключенным в ней зародышем освобождается от оболочек, проникая вглубь слизистой, током крови заносится во внутренние органы. Развитие зародыша эхинококка происходит у человека чаще в печени, брюшине, легких и плевре. Эхинококк в личиночной стадии представляет собой пузырь (размером от просяного зерна до головки ребенка), наполненный жидкостью и массой сколексов. Внутри могут быть дочерние и внучатые пузыри. Эхинококковые пузыри оказывают значительное механическое воздействие на ткани органа, в котором они находятся. При этом возникают очаги некроза, атрофии, сдавление сосудов. Токсическое и аллергизирующее воздействие вызывают токсины и продукты жизнедеятельности эхинококка.

Клиника зависит от локализации эхинококковых пузырей. При эхинококкозе печени первыми признаками болезни бывают слабость, потеря аппетита, тошнота, рвота, снижение массы тела, понос, кожный зуд, тупая боль в правом подреберье. Можно обнаружить кисту при пальпации. При эхинококкозе легких эхинококковый пузырь может быть выявлен случайно при рентгенологическом исследовании.

Диагноз ставится на основании клинической картины, данных рентгенологического обследования, виутрикожной аллергической реакции (проба Кацони), серологических исследований (реакция непрямой гемагглютинации). Для диагностики альвеолококкоза (многокамерного) используется спленопортография и метод изотопного исследования печени (сканирование).

Лечение. Нет ни одного лекарственного препарата, оказывающего терапевтическое воздействие на кистозную форму эхинококкоза. Необходимо хирургическое лечение независимо от размеров кисты. При множественном эхинококкозе печени операцию выполняют до развития осложнений, вначале удаляют осложненные кисты или гигантские, иногда оперируют в 2–3 приема через 2 недели – 3 мес.

Заболевания почек и мочевыводящих путей

Инфекция мочевых путей

Это воспалительное заболевание нижних отделов мочевого тракта, проявляющееся лейкоцитурией и бактериурией.

Этиология. Чаще встречается у детей до 3-х лет.

Возбудители – протей, синегнойная палочка, золотистый стафилококк, энтерококки, вирусы, но чаще кишечная палочка. Источник инфекции – воспалительный очаг в каком-нибудь органе (гнойный омфалит, пневмония, пиодермия). Предрасполагающие факторы – строение мочевых путей (у девочек), дисфункции кишечника, энтеробиоз, фимоз (у мальчиков), врожденные пороки развития. У детей первых месяцев жизни основным является гематогенный путь заражения, а у детей постарше – восходящий (уриногенный) путь.

К группе инфекций мочевых путей относятся цистит, уретрит, а также балланопостит у мальчиков и вульвовагинит у девочек, которые приводят к инфицированию мочевых путей.

Цистит у детей раннего возраста развивается преимущественно в результате проникновения в мочевой пузырь восходящей инфекции или при наличии инфекции в вышележащих мочевых путях, реже при лимфогенном и гематогенном заносе ее из других органов. Отмечаются беспокойство, недомогание, нарушение сна, снижение аппетита, повышается температура. Характерны дизурические расстройства.

У детей старшего возраста общее состояние страдает мало. Возникновению цистита способствует охлаждение (мокрые ноги, сидение на влажной земле и др.). Предрасполагающими факторами считаются хронические запоры, экссудативный диатез, гиповитаминозы, переохлаждение, вульвиты и вульвовагиниты. Цистит часто сочетается с уретритом и пиелитом.

Клиника. Для инфекции мочевых путей характерны боли (беспокойство) при мочеиспускании, дизурия, энурез, боли в животе (приступообразного характера), повышение температуры, бледность, слабость, иногда тошнота; лабораторные данные – нейтрофильная лейкоцитурия, бактериурия, микропротеинурия.

Варианты клинического течения. Острое воспаление мочевого пузыря развивается внезапно. Ребенок начинает часто мочиться. Мочеиспускание болезненное, боли отдают в низ живота и имеют приступообразный характер. Появляются мучительные болезненные позывы к мочеиспусканию, но при этом мочи за один раз выделяется мало. Возникают судорожная задержка мочеотделения и болезненность в конце мочеиспускания. Иногда может с мочой выделяться кровь. Температура не повышается.

В моче большое количество лейкоцитов, эпителиальных клеток, много слизи, свежие эритроциты и небольшое количество белка.

При хроническом цистите дизурические явления возникают только в период обострения. Отмечаются тупые боли внизу живота, стойкая лейкоцитурия, умеренная протеинурия. Возможны энурез и дневное недержание мочи.

Уретрит чаще протекает бессимптомно и у детей встречается редко. Тяжесть состояния определяется выраженностью симптомов общей интоксикации, дизурических явлений.

Диагноз. Острый цистит диагностируют на основании клиники и изменений в анализах мочи. При хроническом цистите решающее значение имеет цистоскопия.

Лечение. Назначаются постельный режим, диета с исключением острого, жареного, соленого, мясных супов и бульонов (содержат раздражающие слизистую оболочку мочевого пузыря экстрактивные вещества). Показано обильное питье: чаи из лекарственных трав – медвежьего ушка (толокнянки), брусники, малины, шиповника, черной смородины; минеральная вода – "Боржоми", "Смирновская". Медикаментозное лечение проводится по показаниям. Местно – теплые сидячие ванночки с раствором перманганата калия или отварами ромашки, череды. При хорошем уходе и лечении острый цистит проходит в течение 5–7 дней. В лечении хронического цистита применяются инсталляции в полость мочевого пузыря лекарственных растворов. Эффективны промывания специфическими бактериофагами. Проводится физиотерапевтическое лечение: УВЧ, диатермия, лазеротерапия.

Пиелонефрит

Пиелонефрит – микробно-воспалительный процесс в чашечно-лоханочной системе и интерстициальной ткани почек.

Этиология. Вызывается грамотрицательной микробной флорой (кишечная палочка, протей, синегнойная палочка), реже грамположительными микроорганизмами (стафило-, стрепто-, энтерококки). Возможна смешанная флора.

Инфицирование происходит восходящим (80 %) и гематогенным путями. Важное значение имеют снижение иммунной защиты макроорганизма; наличие экстра– или интраренальной обструкции мочевых путей, способствующей стазу мочи. Заболевание чаще встречается у девочек в возрасте до 12 лет.

Клиника. Различают первичный и вторичный пиелонефрит. Первичный пиелонефрит развивается как самостоятельное заболевание. Вторичный – возникает на фоне аномалий почек и мочевых путей.

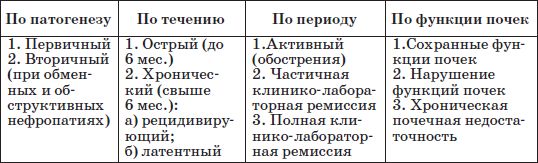

Таблица 15

Классификация пиелонефрита у детей (М.Я. Студеникин, В.И. Наумов, Д.Д. Мурванидзе, 1982)

Острый пиелонефрит, начинается повышением температуры до 39–40 °C или протекает в скрытой форме, почти бессимптомно. Выделяют несколько основных синдромов. Синдром интоксикации характеризуется повышением температуры, слабостью, вялостью, головной болью, тошнотой, рвотой. Абдоминальный синдром проявляется приступообразными болями в животе, пояснице, с иррадиацией в паховую область (тупыми или коликообразными, постоянными или периодическими), положительным синдромом Пастернацкого. Дизурический синдром – частые обильные, болезненные мочеиспускания, никтурия, недержание мочи. Для мочевого синдрома характерно изменение цвета и прозрачности мочи, низкая плотность мочи (1015–1012), появление значительного количества лейкоцитов, бактерий и клеточного эпителия в моче. Может иметь место протеинурия и микрогематурия.

Для стертых форм острого пиелонефрита типичны неяркие общие и местные симптомы и выраженный мочевой синдром (лейкоцитурия, бактериурия, макрогематурия и протеинурия).

Хронический пиелонефрит, является следствием неблагоприятного течения острого пиелонефрита. Различают рецидивирующий и латентный хронический пиелонефрит. Клиника рецидива хронического пиелонефрита мало отличается от таковой при остром пиелонефрите и характеризуется различным сочетанием общих (лихорадка, боли в животе или пояснице и др.)" местных (дизурия, поллакиурия и др.) и лабораторных (лейкоцитурия, бактериурия, гематурия, протеинурия и др.) симптомов заболевания. Латентное течение заболевания наблюдается приблизительно в 20 % случаев, при этом жалобы отсутствуют. О воспалительном процессе свидетельствуют лишь изменения в моче.

Диагноз. Для диагностики используют следующие исследования: общий анализ крови (признаки воспаления) и мочи (нейтрофильная лейкоцитурия, протеинурия до 1 г/л), анализы мочи по Нечипоренко, Зимницкому, на стерильность (бактериурия свыше 10 ООО МТ у грудных детей и более 50 ООО МТ – у старших), биохимические анализы крови (общий белок и его фракции, остаточный азот, мочевина, креатинин), экскреторная урография, микционная цисто-уретрография (выявление нарушения пассажа мочи), УЗИ. Девочкам необходима консультация гинеколога.

Ценным диагностическим признаком пиелонефрита является асимметрия поражения почек, выявляемая при экскреторной урографии и изотопной ренографии. Наиболее ранний рентгенологический признак хронического пиелонефрита – гипотония чашек, лоханок и мочеточника на стороне поражения.

Дифференциальный диагноз проводят с инфекциями мочевых путей, интерстициальным нефритом, аппендицитом, холециститом, гломерулонефритом, мочекаменной болезнью, туберкулезом почек.

Лечение должно быть комплексным, патогенетическим, этапным. В острый период необходима госпитализация. Назначается постельный режим. Диета должна быть полноценной и соответствовать возрасту. Исключаются мясные, рыбные и грибные бульоны, приправы. Резко ограничиваются продукты, усиливающие пищевую оксалатурию: зеленый салат, шпинат, щавель, редька, бобовые, кофе, какао, шоколад, соль.

Антибактериальная терапия проводится с учетом чувствительности микрофлоры. Предпочтение отдается полу-синтетическим пенициллинам, аминогликозидам, цефалоспоринам. Назначают также сульфаниламиды (бисептол, этазол, уросульфан), нитрофураны (фурагин, фурадонин, фуразолидон), производные налидиксовой кислоты (невиграмон, неграм), производные 8-оксихинолина(нитроксолин, грамурин, 5-НОК), биопрепараты, восстанавливающие нормальную микрофлору кишечника. Хороший эффект дает фитотерапия.

В поликлинике антибактериальное лечение продолжается минимум 6 мес. Дети освобождаются от занятий физкультурой на 6 мес. и более, затем разрешаются занятия в спецгруппе.

В течение 3 лет ребенок остается под наблюдением у нефролога или участкового педиатра. В периоде стойкой ремиссии показано санаторно-курортное лечение (Трускавец, Железноводск).