Мысленное представление о данном движении автоматически порождает в соответствующих мышцах сокращения и расслабления. Следовательно, представление движений приводит к возникновению тех же физиологических процессов, которые характерны для движений.

Идеомоторная тренировка дает возможность быстрее овладеть техникой физических упражнений, восстанавливать в сознании образ движений.

Продолжительность идеомоторной тренировки – по 2–3 мин несколько раз в течение дня.

Имитационный метод выполнения упражнений дает возможность воспроизводить структуру упражнений в целом и "по частям" с помощью тренажеров (лыжероллеры и др.).

На этом этапе большое значение имеет применение методов сенсорного (чувственного) ориентирования (выполнение с закрытыми и завязанными глазами; использование ориентиров, основанных на тактильной чувствительности, помощь преподавателя – для уточнения движения или вправления ошибок).

Применяя эти методы нужно повышать требования к соблюдению заданных кинематических и динамических характеристик движения (длина ага, частота шагов, сила отталкивания или удара, скорость выполнения приемов в борьбе, амплитуда и т. п.).

Метод слова в процессе углубленного разучивания применяют для сообщения детальных знаний о механизмах техники действия, анализа хода освоения, выявления ошибок, причин их возникновения и путей совершенствования движений. Для этого используют: детализированный рассказ, юмористическую беседу (с подведением занимающихся к самостоятельным ходам), обсуждение (разбор, отчеты), анализ, самоанализ, сопроводительные пояснения, указания, команды.

Метод показа применяется для конкретизации двигательных представлений. Применяются аналогичные методы демонстрации наглядных пособий, кинограмм, кинофильмов, выполнение учебных операций с моделями человеческого тела (зарисовки, схемы, модели, разборные фигуры и т. д.).

По мере овладения двигательным действием, движения выполняются все с большей свободой, легкостью, с меньшей затратой сил и энергии, а это создает возможность увеличения числа повторений. Однако доводить занимающихся до крайних степеней утомления не рекомендуется, так как это может повлечь за собой появление ошибок и даже расстройство движений.

Особенно тщательной дозировки и контроля требуют действия с циклической структурой. В тех случаях, когда в ходе занятия наблюдаются отклонения в технике выполнения циклического упражнения, дальнейшее выполнение его следует прекратить и предоставить занимающимся отдых для полного восстановления работоспособности и "угасания" возникших ошибок условно-рефлекторных связей.

На этапе углубленного разучивания, как правило, применяется растянутое повторение – материал распределяется на относительно большом отрезке.

При установлении частоты повторений и длительности интервалов отдыха необходимо учитывать, что работоспособность организма бывает выше при коротких, но частых интервалах отдыха, чем при длительных, но редких. Поэтому, в частности, нежелательно сдваивание уроков физической культуры в школе.

Оценивая сравнительную результативность существующих способов повторения, следует помнить, что растянутое повторение дает больший эффект при трудном учебном материале, упражнениях высокой интенсивности, легкий же материал целесообразно осваивать концентрированным повторением.

Целью этапа совершенствования является формирование умения высшего порядка, то есть реализация сформированного навыка в условиях его практического применения на соревнованиях, в быту, в производственной и военной деятельности.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие частные задачи:

а) добиться надежного и вариативного выполнения двигательного действия в меняющихся условиях максимальных физических и психических напряжений;

б) завершить работу над индивидуализацией и перестройкой техники действий с тем, чтобы максимально использовать особенности телосложения и физической подготовленности занимающихся.

Основным методом выполнения упражнений на этом этапе обучения является целостный метод, с усложнением условий (выше, быстрее, тяжелее, дальше и т. д.), в новых соединениях с ранее усвоенными элементами борьбы за победу или первенство (игры, единоборства и т. д.) и в состоянии крайней степени утомления или стрессового состояния, с которыми занимающиеся сталкиваются на соревнованиях.

Повторение усвоенных упражнений сопровождается постепенным увеличением их длительности и сокращением интервалов для отдыха. Вариативность двигательного действия на этом этапе достигается:

1. При усложнении внешних условий (разные места занятий, метеорологические условия, внешние помехи и др.).

2. Изменением физического и психического состояния занимающихся (утомление, волнение, отвлечение внимания).

3. Различными сочетаниями соединений элементов, что характерно для гимнастики, акробатики, фигурного катания.

4. Возрастающими физическими нагрузками (бег по песку, наклонной плоскости и т. д.).

Применяются методы идеомоторной тренировки, сенсорного ориентирования, слова, показа, имитации.

На данном этапе могут возникать ошибки в результате нарушения отдельных закономерностей процесса обучения:

1. Длительное выполнение двигательного действия с акцентом на отдельные детали. Это тормозит достижение автоматизированного управления движением, мешает переключению внимания на общий целевой результат.

Устраняется это путем использования необходимых приемов с установкой на достижение результата, применения игровых и соревновательных ситуаций.

2. Нарушение соотношения стандартного и вариативного метода повторения упражнения. Следует выяснить удельный вес какого метода более целесообразен в каждом конкретном случае и отдать ему предпочтение.

3. Нарушение соответствия между отработкой двигательного навыка и развитием двигательных качеств. Это может привести к преждевременному закреплению двигательного навыка без достаточного уровня развития двигательных качеств, что в значительной степени тормозит процесс совершенствования техники двигательного действия (индивидуальной техники).

Необходимо обеспечить гармоничное соединение совершенствования техники и развития двигательных качеств, определяющих его эффективность.

В ряде случаев на этом этапе обучения возникает необходимость внесения корректив в технику, казалось бы, хорошо усвоенных двигательных действий. Это происходит в результате появления более рациональных норм техники двигательного действия, когда сформированный навык не ответствует возросшим физическим способностям или усвоенная техника оказалась несовершенной в результате неквалифицированного обучения.

Частичная перестройка техники осуществляется постепенно, по мере улучшения физической подготовленности. Такая перестройка не сопровождается коренной его ломкой и не затрагивает основы техники.

Перестройка же навыка при несовершенной технике представляет собой сложную задачу, так как в этом случае необходимо разрушить образовавшийся динамический стереотип и сформировать новый или обучить новой технике. Необходимо заново пройти все этапы структуры обучения двигательным действиям. Такая перестройка часто сопровождается отрицательным переносом навыков, особенно в усложненных внешних условиях и при различных трудностях субъективного характера (стрессовое состояние, утомление).

Количество и длительность интервалов для отдыха на этапе совершенствования зависит от стоящей задачи, степени владения техникой двигательного действия, уровня физической и психической готовности обучаемых.

Определяя количество повторений и распределение их во времени, следует опираться на известное педагогическое положение, что процесс забывания начинается сразу же после прекращения систематических повторений.

На этапе совершенствования целесообразно концентрированное повторение, когда объем учебного материала вкладывается в сравнительно сжатые сроки.

При перестройке двигательных навыков, на первых этапах целесообразно пользоваться растянутым повторением, с тем чтобы к концу интервала для отдыха работоспособность занимающихся не только восстанавливалась, но сверхвосстанавливалась.

Определяя количество повторений следует помнить, что на первых этапах обучения частота и количество повторений должны быть максимально допустимыми, а на этапе совершенствования может постепенно снижаться. Поскольку при формировании двигательного навыка создаются нервные связи, то требуются более частые повторения. Когда же эти связи становятся достаточно прочными, для их сохранения требуется меньше повторений. Периодических повторений в этом случае будет вполне достаточно для сохранения четкости навыка и для внесения в него частичных изменений, необходимых благодаря возросшему уровню физической подготовленности. Причем эти повторения скорее бывают необходимыми в меньшей мере для сохранения навыка, а в большей – для поддержания уровня развития соответствующих двигательных качеств.

В процессе углубленного разучивания и совершенствования значение срочности и точности информации о качестве выполняемого движения возрастает, так как, во-первых, возможности преподавателя в оценке техники движений на глаз ограничены, причем его ощущения и представления нередко расходятся с ощущениями учеников. Во-вторых, отражения ощущений в сознании занимающегося происходит не сразу и не полностью. При этом может иметь место расхождение ощущений обучаемого с фактическими кинематическими и динамическими характеристиками.

Поэтому на данном этапе обучения должны широко применяться средства срочной информации о параметрах движений и ориентиры, позволяющие получать объективную оценку качества выполнения движения. На заключительном этапе обучения ведущей становится целостная оценка всех качественных сторон действия в реальных условиях его применения.

Оцениваются следующие показатели:

а) степень автоматизированное™ управления движением (при сосредоточении внимания на исполнении и при отвлечении его);

б) устойчивость навыка к утомлению – количество повторений в конце занятий;

в) устойчивость навыка к эмоциональным сдвигам, вариативность действия – необычные условия, соревнования;

г) эффективность техники действия – попадания, результаты, точность

ударов, уколов.

Контроль за усвоением техники. Педагогический контроль в процессе обучения физическим упражнениям – деятельность педагога и занимающихся, направленная на получение информации в ходе формирования двигательных умений и навыков, которая может быть использована для управления процессом обучения.

Правильно организованный педагогический контроль позволяет:

1. Проверить правильность и уровень усвоения знаний, умений и навыков.

2. Путем сравнения показанного результата (в килограммах, метрах или секундах) с нормой, с рекордом, с запланированным результатом позволяет судить об эффективности усвоения техники для решения двигательной задачи и методики обучения.

Оценка путем сравнения с "образцом" пригодна как для начинающих, так и для спортсменов высокой квалификации.

Оценка путем сравнения техники выполнения упражнения одного занимающегося с другим применяется чаще всего с целью стимулировать интерес к занятиям и косвенно качественное выполнение упражнения,

поскольку она становится конкурсной оценкой. Другими словами, в процесс обучения вносится элемент сравнения – кто лучше?

Для выяснения успехов и неудач занимающихся в процессе обучения физическим упражнениям необходима тщательная и повседневная оценка их успеваемости.

Обязанности преподавателя не ограничиваются умением быстро и правильно анализировать успехи учащихся и находить способы исправления недостатков. Он должен научить самих занимающихся анализировать свои ошибки и достижения. Однако на их умение разбираться в своих достижениях и неудачах следует полагаться с осторожностью. Занимающиеся, которые полностью предоставлены сами себе, не всегда могут критически отнестись к своей деятельности и будут допускать ошибки там, где их можно было избежать, если бы они руководствовались советами преподавателя.

Одна из мер воспитания чувства самокритики заключается в том, чтобы побуждать занимающихся взаимно оценивать свои успехи, исправлять ошибки друг друга, коллективно обсуждать результаты "прикидок", соревнований.

Одобрение или неодобрение в процессе обучения играют важное значение. Преподаватель говорит "хорошо", "правильно", "так" или "плохо", "неправильно", "не так" и объясняет, что считается хорошим или плохим, правильным или неправильным или почему так, а не иначе.

Одобрение часто бывает шаблонным, преподаватель, не мотивируя своей оценки, говорит "хорошо", и все же такая оценка имеет положительное значение, так как подтверждает правильность действий занимающихся.

Отрицательное же мнение преподавателя должно обязательно мотивироваться, так как неодобрение без соответствующего обоснования вследствие своей неопределенности не будет давать желаемого результата. Поэтому всегда следует отметить, что именно было неправильным и почему.

Если преподаватель, сделав замечание всем, оставляет без оценки работу отдельных учащихся, то это действует на них отрицательно. Они в таком случае рассматривают категории "без оценки" как немотивированную отрицательную оценку и нежелание преподавателя помочь им в работе.

Оценка успеваемости учеников должна формулироваться в таких выражениях, чтобы она служила средством воспитания у учащихся уверенности в своих силах. Уверенность позволяет правильно определить свои возможности, проявлять активность, настойчивость в освоении учебного материала, а порой и решительность при выполнении опасных упражнений.

Отмечая успехи, а тем более недостатки своих учеников, преподаватель ни в коем случае не должен касаться их личности, а тем более физических недостатков, которые тормозят овладение тем или иным физическим упражнением.

Замечания делаются с учетом двигательного опыта и знаний учеников, в противном случае из-за своей специфичности они не будут доходчивыми.

При групповом выполнении упражнений замечания, особенно индивидуальные, рекомендуется делать кратко и лишь в случае особой необходимости прибегать к многословным пояснениям, иначе урок придется часто прерывать, что снижает плотность занятия.

Таким образом, педагог и ученик получают информацию, позволяющую выявлять двигательные ошибки и своевременно принимать меры по их устранению. Главный источник информации для педагога – наблюдение, а для ученика – самоконтроль.

Самоконтроль должен быть планомерным, осмысленным и целенаправленным процессом, в ходе которого решаются совершенно конкретные задачи.

Чтобы самоконтроль был достаточно эффективным, занимающийся должен знать – что наблюдать, как и зачем. И чем лучше он знает это, тем точнее оценивает, дифференцируя свои действия

Что занимающийся может контролировать? Что может быть объектом самонаблюдения? Главным можно считать следующее:

1. Общий характер выполнения упражнения (оценки легкости, слитности, согласованности частей действий, результативность).

2. Оценка кинематических характеристик движения (положение, путь, ритм, скорость, точность).

Оценка динамических характеристик (величина усилий, напряженность и т. д.).

12. Учебно-образовательная программа по специализации кекусин каратэ

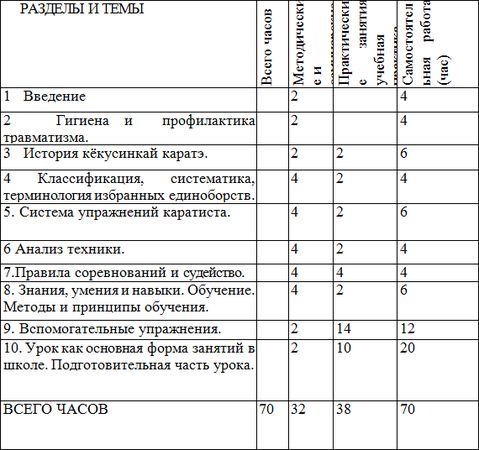

I Курс Распределение часов

Тематическое планирование

1. Введение

(Семинар.)

Предмет, задачи, содержание курса специализации. Учебный план и его особенности. Порядок обучения на 1–8 семестрах и 9 семестре. Программный материал и зачетные требования по курсам и семестрам.

Режим содержания учебной, научной и общественной работы, повышение спортивного мастерства, участия в соревнованиях и другие аспекты деятельности студентов, специализирующихся по кёкусинкай каратэ. Взаимоотношения преподавателей и студентов в свете новых требований и демократизации. Режим и расписание работы студентов.

2. Гигиена и профилактика травматизма

(Семинар.)

Гигиенические требования к занимающимся. Спортивная одежда и уход за ней. Устройство и изготовление кимоно, пояс на кимоно, накладки и боксёрские перчатки на руки. Подбор тренировочных кроссовок, трусов, бандажа и раковины. Соблюдение требований гигиены: кожи, одежды, рта, волос, ногтей. Инфекционные заболевания, гигиенические процедуры, туалет и др.

Гигиенические требования к местам занятий: уборка, вентиляция, освещение, отопление, температура, влажность. Подсобные помещения: душ, баня, раздевалка и пользование ими.

Страховка и самостраховка в процессе занятий. Соблюдение принципов обучения и тренировки, как меры предупреждения травм. Правила обращения с оборудованием и инвентарем.

3. История кёкусинкай каратэ

(Семинар.)

Возникновение и развитие кёкусинкай каратэ. Самозащита и спортивная борьба. Спортивная борьба в древних Египте, Греции, Риме, на Дальнем Востоке (Индия, Китай, Япония).

Спортивная борьба в дореволюционной России.

Российский кулачный поединок. Развитие борьбы в СССР. Развитие кёкусинкай каратэ. Национальные виды борьбы и их значение в развитии кёкусинкай каратэ. Уровень спортивных результатов советских и зарубежных каратистов.

Идеологические основы спортивной борьбы и самозащиты в учебно-образовательном процессе. Воспитание личности каратиста в целом.

Проблемы, стоящие перед специалистами в области кёкусинкай каратэ. Место кёкусинкай каратэ в Российской системе физического воспитания. Воспитательная, оздоровительная и образовательная роль. Обеспечение безопасности жизнедеятельности занимающихся в процессе изучения кёкусинкай каратэ. Основные этапы в развитии кёкусинкай каратэ.

Сообщения студентов по отдельным вопросам темы:

♦ зарождение кёкусинкай каратэ в СССР и России, ее развитие;

♦ роль личностей в создании и развитии кёкусинкай каратэ;

♦ спортивные результаты советских и российских каратистов и наиболее выдающиеся спортсмены;

♦ участие каратистов в международных соревнованиях;

♦ национальные виды борьбы, их правила, сходство и различие с кёкусинкай каратэ и другими видами борьбы (на примере Китая, Индии, Вьетнама);

♦ восточные виды единоборств и самозащиты;

♦ место кёкусинкай каратэ в системе обучения древней Японии и на острове Окинава;

Практическое занятие

По статистическим данным студенты определяют тенденции развития кёкусинкай каратэ в СССР, России:

♦ количество занимающихся по годам;

♦ количество тренеров по годам (общественников, платных, тренеров с высшим образованием);

♦ количество коллективов физической культуры, культивирующих кёкусинкай каратэ;

♦ количество разрядников;

♦ сравнительные тенденции развития кёкусинкай каратэ в республиках и ведомствах, спортивные результаты команд ведомств и республик;