Методологическая рефлексия

Вопросы и задания для обсуждения и размышления

1. В чем состоит внутренняя связь развития и образования? Как вы понимание словосочетание "развивающее образование"?

2. В чем суть проблемы развивающего образования на современном этапе развития общества? Почему вопросы, поставленные В.В. Давыдовым на эту тему, не потеряли своей актуальности?

3. Дайте свое истолкование различий традиционной и антропологической психологии. Соотнесите понятия "психика" и "субъективная реальность".

4. Почему базовыми понятиями антропологической психологии выступают понятия "субъектность" и "со-бытийная общность"?

5. Обоснуйте предельные категории бытия человека. В чем состоит смысл их определения для психологии развития и образования человека?

6. В чем причина устойчивости натуралистических и социологизаторских интерпретаций в психологии развития?

7. В чем достоинство полного набора описания категорий развития в психологии?

8. Поясните смысл понятий "преемственность развития" и "непрерывность образования", понятий "этапность и эстафетность" в образовании и развитии.

9. Различие понятия "кризис развития" и "образовательный кризис".

10. Что такое норма развития? Каков смысл понятия в психологии развития?

11. Поясните понятие "возрастно-нормативная модель развития". Соотнесите это понятие с понятием "норма развития".

12. Поясните схему возрастно-нормативной модели развития.

Темы рефератов и курсовых работ

Образование как всеобщая и необходимая форма развития человека.

Современное состояние проблемы развивающего образования.

Антропологический подход к проблеме развивающего образования.

Онтология развития человека в пространстве образования.

Дискретность в развитии и непрерывность в образовании.

Периодизации развития Э. Эриксона и Д.Б. Эльконина: сравнительно-педагогическая интерпретация.

Интегральная периодизация развития в психологии и ее педагогическое значение.

Кризис рождения и кризис развития.

Личностный и возрастной кризис.

Понятие "возрастно-нормативная модель развития" в психологии.

Рекомендуемая литература

Основная

Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека. М., 1995.

Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология развития человека. М., 2000.

Слободчиков В.И. Очерки психологии образования. Биробиджан, 2005.

Слободчиков В.И. Антропологическая перспектива отечественного образования. Москва; Екатеринбург, 2009.

Дополнительная

Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М., 1996.

Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. М., 1989.

Глава 5. Антропология педагогической профессии

5.1. Психология профессионализма современного педагога

5.2. Педагогическая позиция: истоки, типы, характеристика

5.3. Педагогическая деятельность в пространстве образования

5.1. Психология профессионализма современного педагога

Понятие педагогического профессионализма. Новая модель педагогического профессионализма. Проектирование пространства образовательной деятельности

Понятие педагогического профессионализма

Кардинальные изменения в обществе и в образовании сопряжены с изменением представлений о современном педагогическом профессионализме. Уходит в прошлое основная функция педагога – быть источником новой информации и предметных знаний. В условиях информационного общества новая роль учителя заключается не только в том, чтобы он обучал, но и в том, чтобы помогал ученикам в поиске и освоении знаний, культурных ценностей и информационных ресурсов, руководил их учебной деятельностью, организовывал обсуждение и оценивание достигнутых успехов, создавал социально-психологическую атмосферу и коммуникативную среду, способствующие осознанному выбору каждым учащимся своего дальнейшего жизненного и профессионального пути.

Современные педагоги сталкиваются с необходимостью учить не только знаниям, но и способам их добывания, формировать учебную деятельность школьников, строить и организовывать образовательный процесс как систему, создающую условия для формирования многомерного сознания, способностей самоопределяться в истории и культуре, развивать у школьников техники понимания, мышления, действия, рефлексии, воспитывать потребность в самообразовании и саморазвитии. Современный педагог становится (должен становиться) подлинным профессионалом, по сути – антропотехником, способным решать задачи общего развития детей своими педагогическими средствами, содержанием педагогической деятельности, адекватной для каждой ступени образования.

В исследованиях психологии профессионализма последнего времени проводится различение профессий предметно-ориентированных и социально-ориентированных. Предметные профессии характеризуются направленностью субъекта на непосредственное преобразование предмета деятельности и достижение требуемого результата. В качестве предмета профессиональной деятельности могут выступать объекты живой и неживой природы, знаковые системы, художественный образ и т. п. Социально-ориентированные профессии помимо конкретного предмета деятельности включают в себя и социальный контекст его преобразования и функционирования, особую – социальную – предметность (такие профессии нередко обозначают как "двупредметные"). Профессия педагога относится к социально-ориентированным профессиям и характеризуется рядом качественно специфических отличий. Укажем на основные из них.

В педагогической профессии специфично соотношение понятий "профессия (специальность)" и "квалификация". Как известно, любой вид деятельности может выполняться с различной степенью мастерства, что отражается на количестве и качестве продукта труда. Профессией можно овладеть на разном уровне мастерства; уровень подготовленности человека к выполнению того или иного вида трудовой деятельности называют квалификацией. В профессиографии выделяют четыре уровня профессиональной подготовки, или квалификации: 1-й уровень – специалист рабочей квалификации (рабочий); 2-й уровень – специалист среднего звена (техник); 3-й уровень – специалист высшего звена (инженер); 4-й уровень – специалист научной квалификации (ученый). Каждый уровень квалификации предъявляет свои требования к субъекту труда, формулируемые в квалификационных требованиях.

Существуют свои требования и относительно педагогической деятельности, на основании которых при аттестации присваивается та или иная категория (вторая, первая, высшая). Однако большинство этих требований оказываются внешними относительно подлинного существа педагогической деятельности и сводятся, как правило, к некоторому перечню определенных знаний, умений и навыков педагога, что не раскрывает ни характера его мастерства, ни масштаба его деятельности.

Продуктивный подход к разработке эталонных алгоритмов уровней профессиональной деятельности предложил В.С. Леднев. Их описание не входит в наши задачи, мы отсылаем читателя к самостоятельному изучению данного оригинального подхода; укажем лишь последствия использования выделенных алгоритмов для характеристики педагогической профессии.

Применение разработанных В.С. Ледневым алгоритмов к педагогической деятельности дает основания утверждать, что ее эффективное осуществление возможно только на третьем, высшем, профессиональном ("инженерном") уровне. Иначе говоря, в педагогической деятельности отсутствуют уровни рабочей и технической квалификации. Автор указывает на возможность отсутствия у некоторых профессий начальных уровней квалификации: "Для выполнения целого ряда особо сложных видов деятельности необходимо усвоить настолько значительный запас разнообразных знаний и умений и при этом достигнуть такого уровня интеллектуального развития, что оперирование массивом знаний и комплексом умений представляет собой по своей сути творческий процесс (врач, юрист, педагог)". На специфику профессии педагога в плане ее особой сложности, на ее творческий характер указывают многие исследователи труда учителя.

В понимании специфики педагогического профессионализма важное значение имеет различение профессий по типу позиций, принадлежащих любому профессиональному пространству. В исследованиях отечественных ученых в области развития профессионализма выделяются три качественно разные позиции – специалиста, профессионала и эксперта. Качественное различие данных позиций тесно связано с характеристиками профессионального пространства как такового.

Для специалиста достаточно владения знаниями, умениями, навыками и способностями к преобразованию предмета конкретной деятельности. Профессионал кроме владения знаниями по предмету деятельности и способностями всегда принадлежит профессиональному сообществу, а следовательно, удерживает в сознании всю сферу профессиональной деятельности, умеет соотносить свою деятельность с деятельностью других профессионалов данной сферы, умеет выстраивать содержательные коммуникации с ними. Способности профессионала, в отличие от способностей специалиста, включают в себя рефлексию и позиционность. Наличие этих способностей позволяет профессионалу строить и реализовывать собственную деятельность в исходных условиях, заниматься ее проектированием и преобразованием.

Переход человека с позиции специалиста на позиции профессионала, включение в профессиональное сообщество, удержание последнего в сознании, построение коммуникации и кооперации с другими профессионалами изначально предполагает ви́дение границ предмета собственной деятельности, его специфики и отличия от других предметов. Кроме того, профессионал характеризуется, в отличие от специалиста, наличием собственной, самостоятельно выстроенной (с опорой на существующие в культуре способы деятельности) предметности деятельности.

Эксперту уже недостаточно владения профессиональными знаниями и включенности в профессиональное сообщество, ему необходимо ви́дение всего многообразия позиций, принадлежащих профессиональному сообществу. В отличие от профессионала, эксперт должен не только владеть профессиональными компетенциями, но и уметь объективировать их, выделять границы предметности различных профессионалов, конструировать эталоны деятельностных систем. Такие способности являются следствием сформированного в структуре сознания эксперта принципа многопозиционности.

В профессиональной деятельности педагога различение позиций специалиста и профессионала проявляется особенно наглядно. В педагогической профессии специальность выделяется, как правило, не на основе дифференциации рода деятельности, а в зависимости от специфики транслируемого социокультурного опыта, и в первую очередь предметности научно-рационального знания. Поэтому можно быть специалистом в преподаваемом предмете (владеть предметной областью математики, истории и т. п.), но не быть профессионалом в своем педагогическом деле. Можно быть по должности учителем физики, но не быть педагогом в собственном смысле этого слова, что характерно, например, для преподавателей вуза, работающих в школе.

В отличие от специалиста в узко предметной области, педагог-профессионал – это высокообразованная личность, умеющая работать с процессами образования и развития, владеющая профессиональной деятельностью и средствами ее развития. Профессионал перестает быть только транслятором предметных знаний и становится организатором учебной работы по решению творческих задач, многоплановой социально значимой деятельности подростков и юношей, их внешкольной жизни. Педагог-профессионал способен делать видимыми способы мышления, которые стоят за различными системами знаний, создавать принципиально новое содержание образования, самоопределяться в профессионально значимых ситуациях, строить программы самообразования, вести поиск и отработку новых образовательных технологий. Профессионал – это целостный субъект, активный, свободный и ответственный в проектировании, осуществлении и творческом преобразовании собственной деятельности. Профессионал удерживает культурно-исторический контекст профессионального труда. В подлинном Профессионале органично соединяются Личность и Мастер.

Рефлексия и позиционность как важнейшие способности профессионала обеспечивают ему реализацию ценностного и ответственного отношения к своей деятельности не только как осознание и трансформацию оснований собственных действий, но как осознание и изменение самого способа бытия, проявления субъектности в отношениях с Другим. С этих позиций мы можем утверждать, что профессионал характеризуется способностью к ценностно-смысловому самоопределению, к рефлексии способа своего существования.

Ценностно-смысловое самоопределение не просто трансформирует отношение человека к действительности – наделяя действительность смыслами и ценностями деятельности, человек превращает ее в содержание своей субъективности, по сути "втягивая" в себя объективную реальность, субъективируя ее. При этом отдельные стороны педагогического профессионализма – сознание, деятельность, личность педагога – могут быть поняты только через исходное целое: человека как профессионала.

Новая модель педагогического профессионализма

Для понимания характера, вида и объема содержания профессионализма в образовании дополним описанную выше модель развивающего образования основными профессиональными позициями субъектов сферы образования.

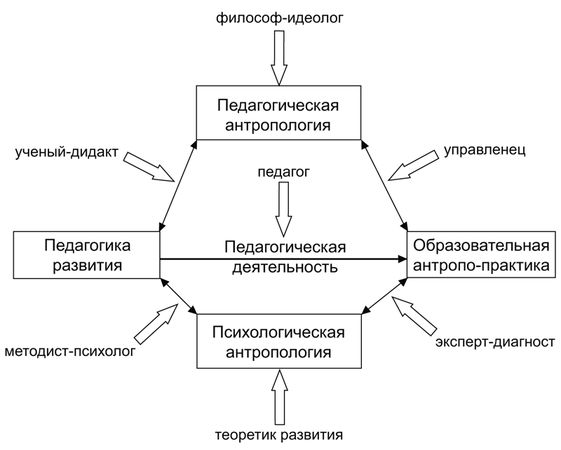

Обоснование практики развивающего образования предполагает синтез знаний из разных областей: философии образования (педагогической антропологии), психологии развития, педагогики развития, методологии и т. п. Организация образовательной антропо практики на основе синтеза разнородных знаний предполагает наличие ряда социально и культурно заданных профессиональных позиций, которые должны быть реализованы субъектами образования. Для всех профессиональных позиций (на рис. 6 это позиции философа-идеолога, теоретика развития, ученого-дидакта, управленца, методиста-психолога, эксперта-диагноста) необходимо выявить и точно поименовать специфические виды деятельности, а также сугубый смысл профессионализма (компетентности) в каждой из этих позиций. Это отдельная задача, выходящая за рамки нашего учебного пособия. Отдельной задачей может также стать выявление полноты состава профессиональных позиций в образовании.

Рис. 6. Профессионально-деятельностная модель образования

Ключевой фигурой в образовании конечно же является педагог, реализующий педагогическую деятельность, поэтому и обратимся к анализу его профессиональной компетентности.

Профессионализм педагога, как мы уже отмечали, не может быть сведен только к знанию своего предмета и к умению его транслировать, так как педагогическая профессия входит в разряд социально-ориентированных профессий. Помимо предмета деятельности (знание своего предмета и методики его преподавания) профессия педагога включает в себя и социокультурный контекст его реализации, особую социальную, культурную и антропологическую предметность. Современный педагог должен владеть, распоряжаться целым рядом особых способностей, которые ранее (частично и сейчас) были присущи другим профессионалам, прежде всего в сфере интеллектуального труда, – ученым, политикам, организаторам.

В работах отечественных методологов были выделены специфические виды интеллектуальной деятельности, которые очевидным образом должны войти сегодня в состав педагогического профессионализма; это прежде всего исследование, конструирование, проектирование, оргуправление. Рассмотрим, по необходимости кратко, их возможную схематизацию, базовый способ реализации и характер следствий в рамках образования.

Исследование (буквально: движение по следам) может быть описано известной формулой Гегеля: цель – средство – результат. Здесь отношение к следствиям исследовательской деятельности, позволяющее видеть ее во всей полноте, – это анализ следов собственного "хождения" при изучении какой-либо проблемы; следствием исследования и анализа его результатов является поиск и открытие новых источников образовательных ресурсов.

Конструирование (буквально: структурирование, придание целостной формы чему-либо) можно описать известной методологической схемой: материал – орудие – продукт (с заданными свойствами). Отношение к деятельности в целом – это оценка качества продукта конструкторской деятельности; ее следствием оказывается создание принципиально нового ресурса развития и совершенствования образования.

Проектирование - построение потенциально возможного пространства многообразных деятельностей – описывается следующей схемой: замысел – реализация – последствия. Отношение и удержание деятельности в целом – это рефлексия (экспертиза) последствий проектирования, соотнесение их с исходной проектной идеей. Главный смысл проектирования в образовании – это раскрытие его неочевидных ресурсов, т. е. обогащение ресурсной базы образования, позволяющей его совершенствовать, а иногда и кардинально преобразовывать.

Управление - нормирование любой деятельности по правилу (норме) – возможно описать известной схемой П.Я. Гальперина с некоторым уточнением: ориентировка (в условиях деятельности) – исполнение (по адекватной оргпрограмме) – норма функционирования системы деятельностей (некоего производства). Отношение и удержание деятельности в целом – контроль базовых параметров основной деятельности, над которой осуществляется управление; главный смысл этой деятельности – рациональное распределение и эффективная реализация наличных ресурсов.