Согласно изложенным представлениям о динамике развития в рамках интегральной периодизации развития субъективной реальности, дошкольное детство (3–7 лет) является стадией освоения в период становления самобытности ребенка на ступени одушевления, которая в целом охватывает период от 1,5 до 6–7 лет. Стадии освоения непосредственно предшествует кризис развития – кризис раннего детства. Основные приобретения ребенка в раннем детстве – произвольное орудийное действие, первичная самостоятельность в освоении ближайшего социально-бытового пространства – продолжают активно наращиваться и в дошкольном возрасте.

Переход к стадии дошкольного детства связывается с кризисом раннего детства (знаменитое "Я сам"), т. е. с обнаружением детской инициативы, собственно субъектного действия. На этой стадии начинается процесс спонтанного опробования орудийного действия как средства построения ребенком своего собственного жизненного пространства. Предметное действие дифференцируется, чему способствуют культурно-исторически сложившиеся индивидуальные и коллективные дошкольные практики (конструирование, изобразительная деятельность, сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и пр.). В итоге складывается детское сообщество, состоящее из индивидуальностей и реализующее привлекательные для него виды деятельности и приемлемые формы отношений.

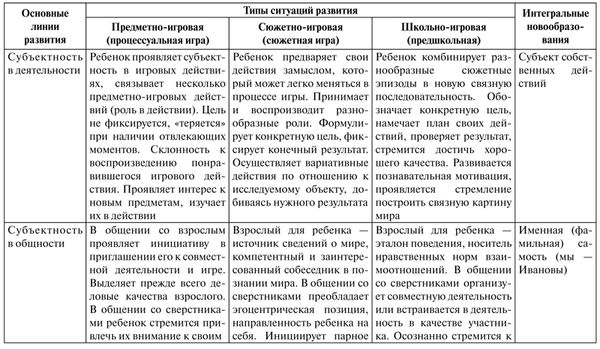

В соответствии с ритмикой развития ребенка в определенном возрасте в нем выделяются три типичные ситуации развития, связанные с вхождением в данный возраст, с максимальной реализацией потенциальных возможностей данного возраста, с оформлением новообразований возраста как предпосылки перехода к новому периоду и на новую ступень развития. В дошкольном возрасте выделяются следующие типы ситуаций развития: предметно-игровая (процессуальная игра), сюжетно-игровая (сюжетная игра), школьно-игровая (предшкольная, дидактическая игра).

При выделении типов ситуаций развития в дошкольном детстве мы опирались на многочисленные психологические исследования детей этого возраста. В общем интервале дошкольного возраста отчетливо выделяются три относительно самостоятельные его части: 3–4 года, 4–6 лет и 6–7 лет. Начало и конец возраста (3 года и 6–7 лет) задают его крайние нормативные точки. Точка качественного сдвига в психическом складе ребенка, когда можно сказать, что он уже совсем не такой, как в 3 года, но еще совсем не такой, как в 6–7 лет, относится к промежутку между 4–5 годами. Представим обобщенную характеристику типов ситуаций развития в дошкольном детстве.

Предметно-игровая ситуация развития типична для перехода ребенка со стадии кризиса раннего детства к дошкольному детству и связана с поиском ребенком новых способов самоопределения в новой для него предметности на стадии освоения. Свое название ситуация развития получила из-за сочетания двух видов деятельности – средств предметно-орудийной и мотивов игровой (роль в действии). Привлекательность для ребенка мира взрослых, желание войти в этот мир как мотив игровой деятельности получает свою реализацию в его умелой, процессуальной игре с предметами. В предметной игре приводятся в соответствие "хотения и умения" трех-четырехлетнего ребенка.

В несложных по содержанию играх смысл для детей содержится в самом процессе действования, а не в том результате, к которому это действие может привести. Этап предметной игры связан преимущественно с овладением специфическими функциями предметов, еще недоступных ребенку в практической деятельности. Как правило, игры с предметами носят индивидуальный характер. Способом реализации игрового действия является разворачивание и обозначение в игре предметных действий ("кормить куклу", "резать хлеб").

Сюжетно-игровая ситуация развития типична для детей 4–6 лет. В этом интервале развития для ребенка главным является моделирование деятельности и отношений взрослых. В сюжетной игре ребенок принимает на себя те роли, которые соответствуют общественно-трудовым функциям взрослых людей, и вносит в свою игру нормы отношений, связанные с этими функциями. В процессе игры происходит воспроизведение этих отношений в совместной деятельности детей. В 4–5 лет обычно игра начинается одним ребенком, а затем к нему присоединяются другие – возникают игры с общим сюжетом.

В процессе ролевой игры ребенок начинает ориентироваться в общем смысле человеческой деятельности, в том, что любое предметное действие включено в человеческие отношения, так или иначе направлено на других людей и оценивается ими как значимое или незначимое. Попеременно выполняя в воображаемых ситуациях различные функции взрослого человека и сопоставляя их особенности с собственным реальным опытом, ребенок начинает различать внешнюю и внутреннюю стороны жизни взрослых и своей собственной жизни.

Школьно-игровая (предшкольная, игры с правилами, дидактическая игра) ситуация развития типична для детей 6–7 лет. На этом этапе детей интересует не просто роль как таковая, но и то, насколько правдиво и убедительно она исполняется. Игры детей приобретают характер развернутых сюжетов, отражающих целостные ситуации жизни взрослых. На этом этапе появляются игры-драматизации, игры-фантазирования. У детей 6–7 лет уже есть предварительное планирование игры, распределение ролей до ее начала и коллективный подбор игрушек. Группы в игре становятся многочисленными и долговременными.

Содержание и специфика данной ситуации развития задаются целями подготовки детей к школе и к школьному обучению. В детском саду это подготовительная к школе группа. В названии ситуации отражены предметность жизни детей – их ориентация на ближайшую перспективу школьной жизни и игровая форма жизнедеятельности детей. Игровая деятельность остается ведущей для дошкольников. Учение, занятия, обучение в режиме детской жизни выполняют вспомогательную роль.

Становление субъектности дошкольника в разных ситуациях развития

Приведем дифференцированную картину типичных ситуаций развития в дошкольном возрасте через описание главных линий развития ребенка – становление субъектности в деятельности, общности, сознании. При описании деятельностной (частично коммуникативной) составляющей типичных ситуаций развития мы опирались на нормативную картину развития дошкольника, предложенную Н.А. Коротковой и П.Г. Нежновым. Основу этой картины (возрастного портрета дошкольника) составляют интеллектуальные и мотивационно-динамические характеристики деятельности, фиксирующие переход от ситуационной связанности окружающим предметным полем и процессуальной мотивацией (типичных для ребенка трех лет) к достаточно оформленным замыслам-целям (осознанным намерениям), уже не связанным наличным предметным полем, а воплощающимся в соотносимых с ними результатах. Этот переход означает смену процессуальной мотивации мотивацией достижения результата.

Не менее существенный для нормативной картины развития момент – это учет возрастающей инициативности ребенка как субъекта деятельности в разных жизненных сферах. Эти сферы, с одной стороны, стимулируют формирование наиболее важных психических новообразований возраста, а с другой – обеспечивают эмоциональное благополучие ребенка, полноту "проживания" им тех исторически сложившихся видов культурной практики, которые составляют содержание дошкольного образования.

Авторы выделяют следующие стороны (сферы) инициативы: 1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая и регулирующая функции речи); 3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка в кооперацию со сверстниками и взрослыми, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, в простую познавательно-поисковую деятельность, где развиваются способности устанавливать причинно-следственные и пространственно-временные отношения).

При описании общности как составляющей типичных ситуаций развития дошкольника мы опирались на многочисленные исследования отечественных детских психологов, анализирующих содержание и характер взаимоотношений и общения дошкольников со взрослыми и со сверстниками (работы Д.Б. Эльконина, М.И. Лисиной, Т.А. Репиной, Е.О. Смирновой, Е.Е. Кравцовой и др.). При описании сознания (отношения к себе) как составляющей типичных ситуаций развития дошкольника мы опирались на отечественные разработки онтогенеза сознания (Л.С. Выготский, В.С. Мухина, Н.И. Непомнящая, В.И. Слободчиков, И.И. Чеснокова, С.Г. Якобсон и др.).

Субъектность в предметно-игровой ситуации развития

Субъектность в деятельности. Творческая инициатива ребенка проявляется в активном развертывании нескольких связанных по смыслу условных действий (роль в действии), содержание которых зависит от наличной игровой обстановки. Ребенок активно использует предметы-заместители, наделяя один и тот же предмет разными игровыми значениями. С энтузиазмом многократно воспроизводит понравившееся условное игровое действие (цепочку действий).

Инициатива как целеполагание и волевое усилие обнаруживается в стремлении ребенка включиться в процесс деятельности ("Хочу лепить, рисовать, строить") без отчетливой цели – он поглощен самим процессом, а завершение процесса определяется исчерпанием материала или времени. Называние продукта деятельности может появиться после окончания процесса (предварительная конкретная цель не формулируется). Познавательная инициатива: ребенок замечает новые предметы в окружении и проявляет интерес к ним; активно обследует вещи, практически обнаруживая их возможности (манипулирует, разбирает-собирает, без попыток достичь точного исходного состояния); многократно повторяет действия, поглощен процессом.

Субъектность в общности. Основной формой общения со взрослыми выступает ситуативно-деловая форма. Ребенок воспринимает взрослого как партнера по совместной деятельности и игре и выделяет прежде всего его деловые качества. В общении со сверстником привлекает его внимание к своим действиям, комментирует их в речи, но не старается, чтобы сверстник понял его. Выступает как активный наблюдатель за действиями другого – пристраивается к уже действующему сверстнику, комментирует и поправляет наблюдаемые действия; старается быть (играть, делать) рядом со сверстниками. Ситуативен в выборе партнера, довольствуется обществом и вниманием любого.

Субъектность в сознании. Становление внутреннего плана действий, плана представлений. Поведение, предметные и игровые действия ребенка опосредствуются внутренними образами, представлениями о предмете, о будущем. Начатки самосознания обнаруживаются в самооценке ребенка, в его стремлении соответствовать требованиям взрослых быть "хорошим" ("Мы вместе", "Я есть Мы").

Субъектность в сюжетно-игровой ситуации развития

Субъектность в деятельности. В деятельности появляется первоначальный замысел ("Хочу играть в больницу", "Я – шофер" и т. п.). Ребенок активно ищет или видоизменяет имеющуюся игровую обстановку, принимает и обозначает в речи игровые роли. Развертывает отдельные сюжетные эпизоды, активно используя не только условные действия, но и ролевую речь. В процессе игры может переходить от одного отдельного сюжетного эпизода к другому (от одной роли к другой), не заботясь об их связности.

Ребенок обнаруживает конкретное намерение-цель ("Хочу нарисовать домик… построить домик… слепить домик" – работает над ограниченным материалом, его трансформациями; результат фиксируется, но удовлетворяет любой (в процессе работы цель может изменяться в зависимости от того, что получается). Познавательная инициатива реализуется в практическом исследовании новых предметов (Что это? Для чего?). Обнаруживает осознанное намерение узнать что-то относительно конкретных вещей и явлений (Как это получается? Как это сделать? Почему это так?). Высказывает простые предположения о связи действия и возможного эффекта при исследовании новых предметов, стремится достичь определенного эффекта (Если сделать так… или так…), не ограничиваясь простым манипулированием.

Субъектность в общности. Доминирует внеситуативно-познавательная форма общения со взрослыми. Развертывается на фоне познавательной деятельности детей. Дети стремятся к своеобразному "теоретическому" сотрудничеству со взрослыми – совместное обсуждение событий, явлений, связей и отношений в предметном мире. Потребность в уважении взрослого и особая чувствительность к их оценкам. Стремление моделировать поведение взрослого ("Я как Ты"). Основное побуждение к общению носит познавательный характер – взрослый человек как источник сведений о мире, как компетентный и заинтересованный собеседник. Появляются вопросы о предметах и их взаимосвязях, не наблюдаемых непосредственно.

В общении со сверстниками проявляется эгоцентрическая позиция, направленность ребенка на себя. Сверстник рассматривается только как партнер по игре, приятель. Намеренно привлекает определенного сверстника к совместной деятельности с опорой на предмет и одновременным кратким словесным пояснением замысла, цели ("Давай играть, делать…"). Ведет парное взаимодействие в игре, используя речевое пошаговое предложение – побуждение партнера к конкретным действиям ("Ты говори…", "Ты делай…"). Поддерживает диалог в конкретной деятельности. Может найти аналогичный или дополняющий игровой предмет, материал, роль, не вступая в конфликт со сверстником.

Субъектность в сознании. В игровой ситуации развития впервые зарождается специфическая форма сознания "Мы – Ты", в которой ребенок впервые выделяет себя из социального окружения ("Мы – это Я, а Ты – это Ты"). В контексте игровой ситуации реальное и идеальное "Я" ребенка отождествляются.

Субъектность в школьно-игровой ситуации развития

Субъектность в деятельности. Ребенок имеет разнообразные игровые замыслы и активно создает предметную обстановку "под замысел". Комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет; может при этом осознанно использовать смену ролей. Замысел также имеет тенденцию воплощаться преимущественно в речи (словесное придумывание историй) или в предметном макете воображаемого "мира" (с мелкими игрушками-персонажами), может фиксироваться в продукте (сюжетные композиции в рисовании, лепке, конструировании).

Имеет конкретное намерение-цель, работает над материалом в соответствии с целью, конечный результат фиксируется, демонстрируется (если удовлетворяет) или уничтожается (если не удовлетворяет). Самостоятельно подбирает вещные или графические образцы для копирования ("Хочу сделать такое же") – в разных материалах (лепка, рисование, конструирование).

Проявляет любознательность относительно предметов и явлений, лежащих за кругом непосредственно данного (как? почему? зачем?). Обнаруживает стремление объяснить связь фактов, использует простое причинное рассуждение (потому что…); стремится к упорядочиванию, систематизации конкретных материалов (в виде коллекции); проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам; самостоятельно берется делать что-то по графическим схемам (лепить, конструировать), составлять карты, схемы, пиктограммы, записывать истории, наблюдения (осваивает письмо как средство систематизации и коммуникации).

Субъектность в общности. Внеситуативно-познавательное общение сохраняет свое значение на протяжении всей ситуации. Появляется внеситуативно-личностное общение (после 5 лет), формирующееся на основе личностных мотивов и служащее целям познания мира людей. Взрослый человек как особая человеческая личность – основной мотив этого общения. Разнообразие и сложность отношений, складывающихся у дошкольника с разными взрослыми, приводит к иерархизации социального мира ребенка и к дифференцированному представлению о разных свойствах одного человека. Оно вводит ребенка в структурно сложный мир людей и позволяет занять в нем адекватное место. Ребенок усваивает правила социального поведения, приобретает понятие о своих правах и обязанностях по отношению к другим, приобщается к нравственным ценностям общества. Ребенок воспринимает взрослого как носителя норм школьной жизни, которого необходимо слушаться и выполнять все требования. Выделяет позицию другого как отличную от своей (децентрация).

У ребенка появляется потребность в общении с ровесником как собеседником. Инициирует и организует действия двух-трех сверстников, словесно развертывая исходные замыслы, цели, спланировав несколько начальных действий ("Давайте так играть… рисовать…"). Использует простой договор ("Я буду… а вы будете…"), не ущемляя интересы и желания других. Может встроиться в совместную деятельность других детей, подобрав подходящие по смыслу игровые роли, материалы. Легко поддерживает диалог в конкретной деятельности; может инициировать и поддержать простой диалог со сверстником на отвлеченную тему. Избирателен в выборе партнеров. Осознанно стремится не только к реализации замысла, но и к взаимопониманию, к поддержанию слаженного взаимодействия с парт нерами.

Субъектность в сознании. Становление новой ступени развития сознания – самосознания как открытия своих переживаний и осмысленная ориентировка в них. Осознание своего места в системе отношений с другими людьми. Складываются начальные общие представления о природных и общественных явлениях, формируется прообраз мировоззрения. К концу дошкольного возраста у ребенка складывается самооценка, общая схема образа Я (Я-концепция). Осознание себя как "незнающего" ("Я еще маленький").

Интегральные новообразования дошкольного возраста представлены по главным линиям развития (см. табл. 8). По линии развития субъектности в деятельности – это становление дошкольника субъектом собственных действий. Ребенок не просто действует адекватно назначению и способу действия с предметом, но осознаёт структуру своих действий, действует осмысленно. Появляется произвольность действия как способность ориентироваться на образец и идти от замысла к целеполаганию и целереализации.

Таблица 8

Возрастно-нормативная модель развития дошкольников