Третье. Именно в такой – в со-бытийной образовательной общности возникают и становятся субъектные позиции каждого из участников образовательного процесса. Ученика, мотивированного на совместную учебно-познавательную деятельность и нашедшего жизненный авторитет в лице своего учителя, и Учителя, заинтересованного в собственном профессиональном развитии и успешном жизненном пути своих выпускников.

Таким образом, рассматривая соотношение категорий образования и развития, можно постулировать: в рамкахпсихологии развитиясо-бытийная общность является предельным объектом развития, в рамкахпсихологии образованиясо-бытийная детско-взрослая образовательная общность есть всеобщий субъект образования.

С этой точки зрения базовый смысл именно гуманитарной технологии состоит в производстве и воспроизводстве именно таких – событийных – общностей. Термин "гуманитарная" не должен вызывать никаких ассоциаций с "общечеловеческими ценностями", "гуманизмом" и тем более с "гуманитарной помощью". В данном случае он вообще не имеет моральной нагрузки и подразумевает работу с человеческим ресурсом с целью его максимального выявления и консолидации для воплощения тех или иных ценностей и смыслов бытия человеческого. Соответственно, в этом смысле гуманитарная технология – суть антропологическая технология. Гуманитарная технология – это путь целенаправленного развития одних общностей и преобразование других, что по своему глобальному значению выходит далеко за рамки образования как такового, проникая в базовые социокультурные процессы, определяющие жизнь и развитие большого общества в целом.

Образовательная технология, являясь особым модусом гуманитарной, направлена, как уже говорилось, на производство (и воспроизводство) собственно человеческого в человеке: его смыслов, ценностей, позиций, в том числе деятельностных и профессиональных.

Формирование самобытности человека есть предельный результат реализации образовательной технологии. Поскольку она изначально предполагает наличие особым образом организованной образовательной общности, то гуманитарная технология, оформляющая ее, предшествует и "сопровождает" образовательную технологию в течение всего ее жизненного цикла, т. е. создает для нее фундаментальные условия.

К сожалению, сегодня в психолого-педагогической науке понятие "образовательная технология" не проработано. В реальной педагогической практике сохраняется преимущественно трансляция предметных знаний, обеспечиваемая "методикой преподавания". Образовательный и развивающий (антропологический) потенциал такой технологии, по сути, не выявлен и даже не обсуждается.

1.3. Психология образования человека – учение о становлении субъективной реальности в образовании

Психология человека и развивающее образование. Концептуальная модель развивающего образования. Предметная область психологии образования человека. Задачи курса "Психология образования человека"

Психология человека и развивающее образование

Сложность построения развивающего образования как особой антропопрактики, как практики становления собственно человеческих способностей в том, что существующие формы рационального знания (философского, психологического, педагогического и др.) с большей или меньшей степенью достоверности способны описать только ставшую культурно-историческую форму само-представления, само-данности человека самому себе. Весь человек, во всей потенциальной полноте своего бытия, открыт только своему Создателю, которого рационализм Нового времени как раз и выносит за пределы человеческого в человеке.

Сегодня требуется действительно системный пересмотр философских, психологических, социально-педагогических, политико-экономических основ современных гуманитарных практик с точки зрения их подлинно антропологической модальности. Современные психология и педагогика, например, должны перестать быть пособием о способах духовного кодирования, о техниках социальной дрессуры и манипуляций; они должны становиться в подлинном смысле антропными, человеко-ориентированными науками, способными целенаправленно строить практики действительного выращивания "собственно человеческого в человеке".

Специфичность психологии проявляется в неоднородности и различной функциональной направленности включенных в нее знаний. В современной психологии выделяют теоретические знания, инновационные проекты и практико-методические знания, или психотехники. "В психологии, – пишет В.М. Розин, – помимо науки необходимо говорить еще, во-первых, о психологическом проектировании, во-вторых, о психогогике… т. е. теоретической области, вовлекающей человека в работу над собой и изменением себя". Теоретико-психологическое знание описывает человека таким, каков он есть в наличной действительности, в его более или менее существенных, постоянных свойствах, качествах, отношениях. Теоретико-психологическое знание есть знание о "человеке вообще", существующем в определенной культуре и конкретных общественно-исторических условиях.

Но специфика человека заключается в отсутствии природной предопределенности и социальной заданности процессов становления и развития в каждом индивиде собственно человеческих способностей. Каждый человек должен стать вполне человеком, воспитать себя, образоваться. Для этого нужен образ или проект, которому мог бы следовать человек, ориентируясь на который он строил бы свою жизнь.

Особого рода задача и функция психологического знания заключается в проектировании образа человека, в указании путей и методов реализации индивидом своей человеческой сущности. Именно в этом состоит основное назначение психологии, включенной в сферу образования, и в частности – психологии как учебного предмета в педагогических учебных заведениях. Психологическое проектное знание – это не столько описание обыденного человека, сколько построение образа возможного и желаемого человека. К антропоориентированным психологическим замыслам человека можно отнести гуманистическое направление в зарубежной психологии и культурно-историческую традицию в отечественной психологии.

Психологическое знание – это не только теория или проект, но иособого рода действие, реализуемое в психологической практике. Практическое, жизненное значение психологии заключается в ее преобразовательной функции, в обеспечении индивидуальными средствами работы над собой, изменения и развития себя, управления своими процессами и состояниями. Психология не только изучает человека научными методами, не только строит проекты и замыслы человека, но и конструирует его, помогает ему познать и изменить себя, выступает средством самосовершенствования. В этом состоит уникальное значение психологии, роднящее ее с искусством и религией. Особенность психологического знания состоит в единстве теории и практики. Теоретическое психологическое знание само по себе, вне способов жизнедействия, лишено смысла; оно должно реализовываться в практике поведения, в технике работы над собой.

Три слоя психологии – психологическое знание как теория, как проект и как практика – различным образом входят в профессиональную деятельность педагога. Педагогу нужно знать и понимать психологические закономерности жизни человека, знать человека как родовое существо. Ему важно использовать в педагогической деятельности теоретические психологические знания как основу и средства построения, конструирования образовательного процесса, психологических условий обучения и воспитания, понимания и развития ребенка. Педагогу необходимо освоить психологические методы и техники работы над собой, регуляции своих психических состояний, совершенствования собственной профессиональной деятельности. В многофункциональности и неоднородности состоит отличительная особенность психологического знания, включенного в педагогическую деятельность.

Образовательная сфера в свете психологического знания о человеке – это гуманитарно-антропологическое производство, антропопрактика, это антропотехники, обеспечивающие систему переходов от теоретико-мировоззренческих представлений о сущности становящегося человека до практического действия по самоизменению.

Сфера образования и система педагогической деятельности как ее составная часть должны выстроить свою систему обосновывающих их психологических знаний. Необходима особая теоретико-методологическая работа по обоснованию профессионально ориентированного курса психологии, целостной системы психологических знаний о субъективной реальности человека, ее развитии в онтогенезе и становлении в образовании; необходима трансформация научных психологических знаний в знания проектные, в инструментально-орудийные способы и техники профессионального действия.

Идея К.Д. Ушинского, что в деле воспитания человека необходимо его всестороннее познание, чрезвычайно актуальна для современной психологии и педагогики и должна наконец-то воплотиться во всей ее полноте. Психолого-педагогическая антропология призвана синтезировать современные достижения именно этих наук для проектирования условий становления собственно человеческого в человеке в пространстве образования.

Специфичность психологического знания, ориентированного на современное образование, не раскрывается и не обеспечивается средствами традиционной педагогической психологии. Именно поэтому встала масштабная задача: конструирование новой фундаментальной дисциплины – психологии образования человека – как важнейшей составляющей психолого-педагогической антропологии. Данная система знаний – это прежде всего специальное учение о закономерностях становления субъективной реальности человека в образовании. Так проектируемая дисциплина не может пониматься как отрасль, ветвь психологии или как прикладная психология. Это одновременно и общая система человекознания, и теория развития субъективной реальности в онтогенезе, и теория становления родовых способностей человека в пространстве образования, и проект саморазвития человека в образовательных процессах, и практика выращивания собственно человеческого в человеке средствами образовательной и педагогической деятельности.

Концептуальная модель развивающего образования

Описание образовательного знания как системы теоретико-практических знаний об образовании вкупе с механизмами его преобразования позволяет ставить вопрос о соотношении этих знаний с данными традиционных психолого-педагогических систем знания, ориентированных на образование. Антропологический подход демонстрирует целостный взгляд на человека, на его развитие и образование, включающий и философско-мировоззренческое, и культурологическое его ви́дение и тем самым выходящий за рамки традиционной психологии и педагогики.

Первым шагом на пути построения системы теоретического обоснования модели развивающего образования должно стать выявление соотношения категорий "образовательная деятельность" и "педагогическая деятельность". Можно выделить несколько оснований их различения.

Первое существенное отличие заключается в назначении педагогики и образования. Смысл первой всегда был связан с массовой социализацией подрастающих поколений и теоретическим обоснованием процесса взросления человека. Педагогика есть теория обучения и воспитания и технология педагогической деятельности. При этом классическая педагогика имеет дело лишь с начальным периодом жизни человека (от рождения и до 15–17 лет); например, практически не обсуждаются вопросы педагогики высшей и даже средней профессиональной школы.

Образование не связано с отдельным периодом жизни человека, оно есть атрибут бытия человека, способ вхождения его в самостоятельную жизнь и осуществления своей жизни, "образование по существу своему не может быть никогда завершено". Смысл образования изначально коррелятивен полюсу индивидуальности: обучали и воспитывали всех, а образование получал всегда конкретный человек, "образование есть не что иное, как культура индивида".

Различны предметы образования и педагогической деятельности: предметом образования являются цели развития; предметом педагогической деятельности – условия и средства достижения этих целей.

Различен статус образовательной и педагогической деятельности. Образование – это определенная форма общественной практики (система деятельностей, структур организации и механизмов управления), особая социальная инфраструктура, пронизывающая все другие социальные сферы. Образовательная деятельность есть всеобщий способ становления и развития духовно-практического и культуросообразного существа. Педагогическая деятельность является одной из систем деятельностей в образовании.

Различны субъекты образования и педагогики: субъектом образовательной деятельности является детско-взрослая (учебно-профессиональная) со-бытийная общность; субъектом педагогической деятельности – профессиональное сообщество.

Педагогика как система знаний вроде бы ориентирована на обоснование единой педагогической практики. Но таковой в настоящее время уже не существует. Некогда единая педагогическая практика разделилась на множество образовательных практик: традиционную и развивающую, основную и дополнительную, светскую и религиозную и т. п. Цели, содержание, технологии различных образовательных практик, как и адекватных им педагогических систем, кардинально отличаются друг от друга.

К настоящему времени сложилось представление об особой образовательной практике – практике развивающего, личностно ориентированного образования. Относительно образовательной практики педагогика все более обретает статус технологической оснастки со своим учением о ней. Педагогика все менее оказывается искусством и все более становится нормативной наукой (наукой о должном) и профессиональной деятельностью, реализующей цели и ценности образования.

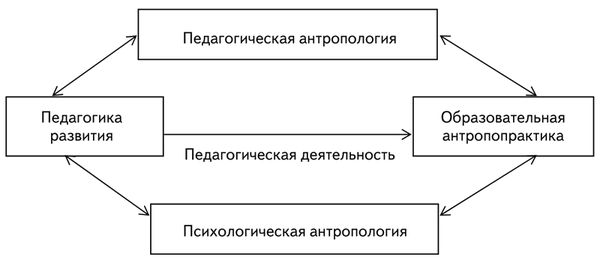

Обосновываемая нами модель системы развивающего образования и включенных в нее отраслей знания представлена на рис. 1.

Рис. 1. Модель развивающего образования

Предельно широкой основой развивающего образования может и должна стать психологическая антропология как учение о субъективной реальности, ее развитии в онтогенезе и становлении в образовании. Именно психологическая антропология и такие ее разделы, как общая концепция развития субъективной реальности в онтогенезе, принципы периодизации развития, закономерности и механизмы становления способностей человека в образовательных процессах и на разных ступенях образования, позволяют выявить условия саморазвития как цели и ценности развивающего образования.

Психологическая антропология (составной частью которой является "Психология образования человека") как психологическое учение о человеке, его становлении и развитии в универсуме образования строится как особая, антропная наука (в рамках наук о человеке). Психологическая антропология должна разрабатывать свое собственное представление о сугубой специфике человеческого способа жизни и его принципиального отличия от всякого другого – до-человеческого и сверх-человеческого. И главная трудность заключается в том, что психологическая антропология должна быть не о том, что есть, – как любая наука о природе, а о том, как должно (или – может) быть. Иными словами, исходным основанием для нее является не учение об объективности и общезначимости того, что есть, а о ценности и смысле самого бытия человека.

На левом полюсе модели изображена адекватная задачам развития многообразных свойств и качеств человека педагогика развития. Педагогика развития представляет собой совокупность развивающих программ и образовательных технологий, реализуемых через педагогическую деятельность в образовательной практике.

На правом полюсе представлена адекватная и теориям развития субъективной реальности в образовании, и развивающим программам и технологиям образовательная антропопрактика как совокупность развивающих образовательных пространств, образовательных институтов и процессов.

Особую, рефлексивную позицию над всей системой занимает педагогическая антропология, или философия образования. Педагогическая антропология определяет цели, ценности, проспективные смыслы образования как особой культурно-исторической и социальной практики.

Предметная область психологии образования человека

В контексте изложенных представлений об образовательном знании и самом образовании как антропопрактике, в опоре на модель развивающего образования можно выстроить представление о сугубой предметности психологии образования человека. Сделаем предварительное разъяснение: в модели не нашлось места для традиционной педагогической психологии, так как ее назначение всегда было связано с психологическим обоснованием социально определенной педагогики и педагогической деятельности. Далее педагогика в системе образования по преимуществу разрабатывала и внедряла содержание обучения. Педагогическая психология была призвана находить и научно обосновывать пути и средства превращения этого содержания в содержание индивидуального сознания (И.С. Якиманская). В развивающем образовании такая функция педагогической психологии теряет смысл.

Предметная область психологии образования шире в сравнении с педагогической психологией – она выходит за границы изучения особенностей обучения и воспитания детей, подростков, юношей в условиях традиционной педагогической деятельности. Психология образования разрабатывает проблемы становления субъектности, личностной позиции, индивидуальных траекторий самообразования и саморазвития человека. По сути, она определяет фундаментальныепсихологические основы непрерывного образования. Тем самым она включает в себя и предметность традиционной педагогической психологии, связанной с изучением обучения и воспитания в детском периоде жизни, и андрогогики – науки об образовании взрослых.