* * *

Одна из нитей предложенного здесь обсуждения касается связи преподавания с интеллектуальной деятельностью. Когда учителя предлагают ученикам лишь краткий механический обзор чужих знаний, они невообразимо удаляются от методов, посредством которых знания вырабатываются, критически осмысляются и пересматриваются. Такое преподавание предлагает учащимся лишь плоды чужих исследований, и это снижает требования к знаниям, навыкам и другим личностным ресурсам учителей, но едва ли поможет ученикам овладеть навыками исследования, с помощью которых приобретаются знания. Напротив, некоторые учителя предлагают ученикам попробовать себя в качестве начинающих ученых, создавая, оспаривая и реконструируя знания. Вместо того чтобы вещать прописные истины, учителя углубляют знания такими методами, которые помогают ученикам развивать способность устанавливать истину, то есть научиться тому, как это делается, как и почему это может быть оспорено и чем следует руководствоваться при принятии решения. Этот обогащенный образовательный рацион предлагает учащимся больше возможностей, но предъявляет гораздо более высокие требования к знаниям, навыкам и другим ресурсам учителей и учащихся.

Вторая нить обсуждения такова: отсутствие усилий со стороны педагогов, направленных на продуманное раскрытие знаний, невозможно изменить с помощью простого контроля и нескольких дополнительных инструкций. Для передачи знаний в "распакованном" виде следует отказаться от своего привычного способа получать и удерживать эти знания, а также не придавать слишком большого значения отточенности исполнения. Для того чтобы мастера своего дела в любой сфере действительно могли понять, что испытывают новички, и научиться выявлять и использовать пути, которые бы помогли начинающим прогрессировать, потребуются значительные социальные ресурсы. Восстановление элементов раннего неумелого исполнения и изучение методологических подходов, которые помогут новичкам совершенствоваться, повлекут за собой множество исследований и потребуют дополнительного обучения. Понимание того, как распаковывать знания для учащихся и углублять их, потребует глубокого анализа знаний и преподавательской деятельности, поскольку такая работа неестественна. Педагоги должны также развивать в себе интеллектуальную смелость и склонность к риску, чтобы научиться углублять знания способами, которые повышают неопределенность и приумножают трудности обучения.

Чтобы выполнить такую работу, учителям необходимо своего рода двойное видение знаний: им следует дистанцироваться от собственных готовых знаний; это позволит углублять то, что они уже знают, более разнообразными и менее законченными способами, но им придется использовать готовые знания, чтобы направлять и вести такое преподавание. Для развития углубленной педагогической практики очень важно научиться закреплять и использовать знания разными способами одновременно, но этот подвиг не каждому по плечу.

Последняя нить моих рассуждений касается значительных вариаций, каким образом учителя наводят мосты к учащимся – в зависимости от того, как они хранят и расширяют знания. То, что считается знанием, представлением или связью между идеями, значительно варьируется в зависимости от того, как учителя толкуют и углубляют знания. Также варьируются методы и навыки учителей, необходимые для углубления знаний. Один из результатов этих вариаций заключается в том, что в данной профессии не сложилось даже ориентировочных единых экспертных или технических знаний. То, что некоторые эксперты называют "техническим ядром" образования, зависит от способов, которыми преподаватели преподносят и углубляют идеи для своих учеников. Поэтому единой технологии обучения или какой-либо другой совокупности "необходимых" знаний и навыков преподавания не существует. Напротив, возможны различные комплексы знаний и навыков с разной степенью наложения этих элементов в зависимости от того, как учителя толкуют и углубляют знания. Трудно представить себе сложившуюся ситуацию по-другому, учитывая глубокие разногласия относительно природы знаний, стабильную неопределенность и споры о результатах и методах обучения, неразвитую инфраструктуру и весьма фрагментарный характер школьного образования в США.

Эта ситуация не закреплена навеки. В главе 4 я говорил, что можно развивать экспертные знания и методы в обычных школах при наличии хорошо развитой инфраструктуры и внимания к тому, как ее используют учителя и ученики. Если бы существовали общепринятая учебная программа, единые экзамены, привязанные к этой учебной программе, и система педагогического образования, ориентированная на методику преподавания по данной учебной программе, у педагогов были бы средства для построения общепринятых профессиональных знаний. В таком случае можно было бы углублять и обогащать знания и навыки учителей, ограничить вариативность преподавания и дать учителям возможность работать в системе, которая поддерживает последовательную педагогическую практику.

Примерно это начали делать в нескольких проектах по реформированию общеобразовательных школ и в сетях чартерных школ. Я упоминал в главе 4, что в этих системах получены существенные доказательства более высокой эффективности преподавания; это при том, что преподавание в соответствии с проектами менее вариативно и более последовательно, чем в школах в целом. Всевозможные вариации, которые мы обсудили в этой главе, характерны для преподавания в школах, но это не значит, что различия в знаниях, навыках и склонностях отдельных людей неизменны. Напротив, они выражают взаимодействие между стойкими препятствиями в преподавании и существующей социальной организацией профессии; вариации отражают как социальные ресурсы, доступные учителям, так и их личные качества. Если бы социальные ресурсы преподавания были иными, само преподавание тоже могло бы быть другим.

6. Образовательная коммуникация

Знания, безусловно, необходимы для обучения, но этого недостаточно. Они становятся частью обучения, когда включаются в коммуникативный процесс, когда учащиеся взаимодействуют с преподавателями и знакомятся с контентом. Образовательная коммуникация – это социально организованные методы обмена знаниями и углубления их; она может проходить в различных формах: лекции и обсуждения в малых группах – это всего лишь два примера. Иногда она представляет собой прямое социальное взаимодействие (обычные лекции или дискуссии), а иногда – взаимодействие опосредованное (трансляции лекций, заочные курсы, дистанционное обучение). В первом случае учащиеся и преподаватели контактируют друг с другом в классе или аудитории, а во втором – учащиеся видят преподавателя на экране телевизора, слышат закадровый голос, читают задания от него, комментарии на бумаге, слова на экране компьютера и т. д.

Эти примеры говорят о том, что образовательная коммуникация зависит не только от социальной организации, но и от коммуникационных технологий, которые тоже весьма разнообразны. Атрибуты привычной непосредственной коммуникации – голос, книги и тетради, мел и классная доска; опосредованная коммуникация, возникшая относительно недавно, зависит от компьютера, при этом звукового сопровождения может и не быть. Технологии Сократа были столь же скромны, сколь и социальная организация его преподавания; а вот нынешняя опосредованная коммуникация при помощи компьютерных сетей требует сложных электронных технологий, позволяющих компенсировать удаленность расстояния и различия во времени. Некоторые последние инновации стирают грань между прямой и опосредованной коммуникацией (Skype – один из таких примеров); новые технические возможности (видео и аудио) обеспечивают взаимодействие в реальном времени на больших расстояниях.

Значение социальной организации и технологии состоит в том, что они задают контуры взаимодействия учащихся и учителей в процессе обучения. Обсуждение может повысить степень участия, а лекции обычно его сокращают; радиопрограммы на коротких волнах, когда-то использовавшиеся для дистанционного обучения, ограничивали коммуникативные возможности учащихся, а новейшие компьютерные технологии, напротив, их теперь расширяют. Участие учеников важно по нескольким причинам. Одна из этих причин состоит в том, что чем активнее вовлечен студент в процесс обучения, тем больше у него шансов что-то узнать, попробовать и отреагировать на то, что предлагают учителя и другие учащиеся, и если участие полноценно, у него появляется больше возможностей глубже понять предмет. Другая причина: чем больше ученики вовлечены в учебу и имеют возможность влиять на обучение, тем больше возможностей у учителей связать преподавание с обучением. Учителя, организующие коммуникацию таким образом, чтобы повысить возможности для участия учеников, повышают и собственные шансы улучшить методику преподавания. Есть и еще причина. Состоит она в том, что по мере вовлечения учеников в коммуникативный процесс возрастают возможности педагогов для создания социальных ресурсов обучения – благодаря доступу к работе учеников и знакомству с их мыслями, на основе которых учитель создает новые материалы. Но вовлеченность имеет и свою цену: по мере усиления связи между преподаванием и обучением повышается сложность и неопределенность образовательной коммуникации, как повышаются и требования к знаниям, навыкам и другим ресурсам учащихся и учителей.

Развитие образовательной коммуникации горячо обсуждалось практически на протяжении всей истории американского образования. Многие учителя, пасторы и чиновники в XVII и XVIII веках утверждали, что учителя должны доминировать в обучении, ибо они суть хранители традиционных знаний, посланники Божии, представители взрослого мира или нечто в таком же духе в различных комбинациях и пропорциях. Обучение должно учить послушанию – светской власти или Божественной силе, учить уважению к мудрости старших. Считалось, что в образовательной коммуникации имеют значение и форма, и содержание, и потому отстаивалась доминирующая роль учителя; если бы учитель не возвышался доминантой над учебным процессом, ученики могли бы научиться вещам, подрывающим социальный порядок и искажающим восприятие надлежащего места человека в структуре Бытия и его авторитет в нем. Тревога по поводу амбиций России или японских автомобилей была еще в далеком будущем, но, по большому счету, работа в области политики школьного воспитания считалась делом огромной важности уже тогда.

Гораций Манн, Бронсон Олкотт и Джон Дьюи соглашались, что участие учеников в обучении имеет решающее значение, и, как и их более консервативно настроенные оппоненты, рассматривали образовательную коммуникацию как модель социальных отношений и подготовку к ним. Они выступали против традиционного формата обучения и утверждали, что ученикам вредит, если они не принимают активного участия в общении в классе. В качестве аргумента Дьюи ссылался на то, что люди лучше учатся на практике, реконструируя знание своими силами, а не заучивая готовые результаты, полученные ранее кем-то другим. Обучение наиболее успешно, когда ученики активно взаимодействуют друг с другом при выполнении заданий. Манн, Олкотт и другие в своих доводах приводили соображения морали: чтобы ученики стали ответственными членами общества, они должны сразу учиться ответственности в играх и совместном труде. Если же всю ответственность за обучение учителя берут на себя, ученики будут ожидать, что в дальнейшем за них тоже кто-то будет отвечать, и не обретут нравственной самостоятельности. Гораций Манн использовал оба аргумента (наряду с другими педагогами XIX века) и подчеркнул политическую важность участия в образовательной коммуникации: если ученики научатся критически мыслить в различных обстоятельствах, проявляя взаимное уважение, они усвоят важнейшие демократические принципы. Во второй половине XIX века трактовать класс как "маленькую республику" и призывать к демократическому участию в ее жизни стало обычным делом в педагогическом сообществе. Наконец, некоторые обозреватели анализировали участие учеников в образовательной коммуникации с философской точки зрения. Израиль Шефлер утверждал, что если цель образования – развитие рационального мышления, то учителя, которые сами всё рассказывают ученикам, только всё портят. Учителя могут добиться результата, лишь вовлекая учеников в коммуникацию на принципах рациональности, не навязывая им определенной точки зрения.

Эти дебаты показывают, почему американцы придают такое значение образовательной коммуникации, какие проблемы в связи с этим обсуждались и какие аргументы использовались. Но все это мало говорит нам о том, что же на самом деле влияет на участие в образовательной коммуникации и как эта коммуникация влияет на учителей и учеников.

Типы образовательной коммуникации

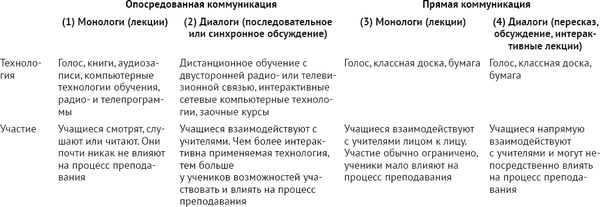

Начну с разделения между прямой и опосредованной коммуникацией, а также между монологом и диалогом. Характер социальной организации и используемые в коммуникации технологии влияют на обучение при любом ее типе, но происходит это по-разному. В опосредованных интерактивных форматах (см. таблицу 6.1, столбцы 1 и 2) используются радио или телевидение, компьютерные технологии, обычная почта или другие инструменты, а непосредственная коммуникация осуществляется с помощью голоса и других традиционных средств.

Таблица 6.1. Социальная организация, образовательная коммуникация, технология и участие

Примечание. В таблице представлены "чистые" типы образовательной коммуникации, но в реальности, конечно, они более размыты и нередко накладываются друг на друга.

То, как именно и какими средствами организована коммуникация, определяет возможности для участия учеников, а для учителей – возможность связать преподавание с обучением, при этом задаваемые рамки весьма широки. Монолог учителя – и в прямой, и в опосредованной коммуникации (таблица 6.1, столбцы 1 и 3) – ограничивает возможности активного участия учеников, но ученики более свободны, если монолог имеет место при прямой коммуникации и подкреплен интерактивными компьютерными технологиями (соответственно, если монолог звучит при опосредованной коммуникации и все обучение – заочное, возможности активного участия учеников резко сужаются). Но технологии и социальная организация не всесильны; не менее важно, как участники используют эти возможности (очные лекции могут проводиться в форме монологов или же интерактивно). Социальная организация и технологии предлагают условия и инструменты для учебной коммуникации, но не могут влиять на то, как преподаватели и учащиеся решат ими распорядиться.

Влияние учащихся на образовательный процесс довольно существенно, даже когда они работают самостоятельно, имея перед собой только монологи учителей-солистов. Однако как бы тщательно учителя ни разрабатывали тексты, лекции или курсы для компьютерного обучения, по мере погружения в тему учащиеся все равно переделывают их под себя. Некоторые тексты задуманы учителем как обзорные, в них в общих чертах рассматриваются только основные идеи, однако некоторые ученики воспринимают их как истину в последней инстанции, а не ориентир для дальнейших размышлений; они превращают эти основные идеи в набор для механического заучивания и точного воспроизведения, хотя автор рассчитывал на совершенно иной подход. Другие учащиеся непроизвольно изменяют смысл текстов и лекций, читая или слушая их невнимательно; они ухватывают случайные обрывки – пробежав по диагонали статью, послушав одним ухом телевизор, поболтав с приятелями или просто помечтав под учительский монолог – и лепят из "прочитанного" или "услышанного" цельную (в их понимании) картину. Или действительно читают предложенный текст, но невнимательно или пропуская места, которые им кажутся скучными. Это может происходить по разным причинам. Например, исторический текст может показаться скучным для мальчиков, потому что в нем много говорится о женском труде; католики могут пропустить мимо ушей изрядный кусок лекции по истории Средневековья, потому что сказанное не согласуется с их верованиями. В подобных случаях учащиеся искажают монологи преподавателей, хотя в буквальном смысле они и не переиначивают материал.

Таким образом, любая образовательная коммуникация – это продукт совместной и социально обусловленной деятельности, даже если эту работу выполняет одинокий человек на необитаемом острове, ибо, выполняя ее, он реагирует на монолог другого отшельника на другом конце света. Не бывает так, чтобы ученик видел в тексте или слышал на лекции исключительно то, что задумано автором. Аналогично ни один учитель не может вообразить себе все, что учащиеся способны извлечь из его текстов или из лекций. Следовательно, никто не может предвидеть, что вынесут для себя учащиеся из чтения предложенных учителем материалов, и тем более невозможно этим как-либо управлять. Как минимум, ученики принимают участие и формируют преподавание тем, что воспринимают и усваивают учебные материалы по-разному. Это участие не прямое интерактивное, однако весомое.