Опосредованная коммуникация

Итак, нижний предел влияния учащихся на образовательный процесс не так уж и низок. Главная особенность опосредованных интерактивных монологов (таблица 6.1, столбец 1) состоит в том, что учащиеся не могут превысить этот предел; как бы серьезно они ни отнеслись к тексту, фильму, телевизионной лекции или обучающей компьютерной программе, какими бы разнообразными ни оказались их интерпретации, каждый ученик остается один на один с монологами, которые педагоги произносят в одиночестве. Учащиеся влияют на то, как они сами воспринимают эти монологи, но не могут влиять на то, как их воспринимают учителя или другие ученики. Следовательно, учитель лишен возможности пояснить, исправить или вовсе пересмотреть сказанное им с учетом реакции учеников, и ни один учащийся не может повлиять на то, что скажут или сделают учителя или другие ученики в ответ на комментарий или вопрос. Учащиеся, которые обучаются посредством таких монологов, вместе со своими учителями участвуют в образовательном процессе, но это происходит периодически и опосредованно. Учителя подготавливают материалы для неизвестных и невидимых ими учащихся, используя для этого технологии, лишенные обратной связи: распечатки текстов, трансляции лекций, кассеты с записями, отправляемые по почте, и т. п. Требования к ресурсам учителей в таком случае относительно ограниченны: они должны знать материал, который пишут или читают в виде лекций, и обладать определенными навыками передачи знаний, но от них не требуется особенной компетентности в области интерактивного преподавания, поскольку нет прямого социального взаимодействия. Следовательно, им скорее не нужны какие-то дополнительные знания и навыки. Если появится такое желание, учителя могут предложить углубленное изучение предмета, не слишком при этом задумываясь о сопровождающей образовательной коммуникации. Как следствие, учителя не могут создавать социальные ресурсы обучения, которые дополняли бы монолог, а учащиеся могут создавать такие ресурсы только в рамках этих монологов.

Однако даже небольшое усложнение технологии может существенно расширить возможности для участия учеников. Когда преподаватели и ученики обмениваются письменными материалами в программах дистанционного обучения или при заочной форме обучения, технология ставит ограничения, допуская только диадические отношения. Учителя могут расширять познания учеников, используя сложные и замысловатые методы, но каждый учитель одновременно взаимодействует только с одним учащимся. Преподаватели и ученики часто ждут по нескольку дней, а иногда и недель, чтобы получить ответ на задание или отклик на выполненную работу. Взаимодействие весьма ограниченно, но даже эти консультации на расстоянии открывают ученикам дополнительные возможности для участия в образовательном процессе и влияния на него по сравнению с монологами "в пространство". У преподавателей, которые читают и комментируют работы учащихся посредством переписки или программ дистанционного обучения, больше возможностей для контактов, чем у тех, кто запускает монологи в пустоту, на которые нет и не может быть никакой "материализованной" ответной реакции. У учеников, которые могут набросать записку по поводу того, что им показалось непонятным, или записать на магнитофон сообщения о заинтересовавшем их вопросе, есть возможность влиять на преподавание, в отличие от тех, кто просто читает материалы или слушает учителя. Преподаватели, поддерживающие хотя бы скромную интерактивную коммуникацию, имеют ограниченные возможности для взаимодействия с учащимися, но это больше, чем у их коллег, "замурованных" в пространные монологи.

Есть и другие, столь же незначительные на первый взгляд различия в технологии, которые дают такой же выигрыш в плане возможности участия учеников в образовательной коммуникации. Было время, когда преподаватели и ученики работали по программам дистанционного обучения с использованием коротковолновой радиосвязи в дополнение к письменным урокам и отзывам по почте. Как и переписка, коротковолновая радиосвязь имеет ограничения, потому что учителя говорят только с одним учеником за сеанс связи. Такая голосовая связь тем не менее дает возможность учащимся принимать участие в коммуникации и влиять на преподавание тем, что они сразу могут задать вопрос непосредственно своему учителю; это происходит быстрее, нежели при ожидании учительской реакции на заметки, магнитофонные записи или письма. Надо ли говорить, что в таких случаях у педагогов больше возможностей для соединения преподавания с обучением. Но каждое усложнение коммуникационных технологий повышает требования к личностным ресурсам учителей; те, кто использует компьютеры или коротковолновую радиосвязь, должны иметь больше интерактивных навыков и знаний, чем те, кто просто читает лекции.

До сих пор я рассматривал технологии, которые позволяют общаться только по одному каналу – в голосовой или письменной форме. Но достижения в области компьютерных технологий сегодня позволяют преподавателям дистанционно вступать в опосредованное взаимодействие со многими учащимися одновременно. Компьютерные сети могут поддерживать голосовую и видеосвязь, а также многоканальную связь, что значительно увеличивает возможности учащихся принимать участие в процессе и влиять на преподавание. Когда двадцать учеников в разных местах вместе работают в компьютерной сети, их вопросы и замечания больше влияют на преподавание, чем если бы они работали по отдельности с коротковолновыми приемниками. Их коллективное участие может дать больше информации к размышлениям, поскольку не только каждый учащийся может по-своему трактовать смысл текста и лекции, но все они имеют возможность обмениваться мнениями и своими интерпретациями с учителем и между собой. Такое комплексное взаимодействие увеличивает потенциал влияния учащихся на темп, направление и содержание образовательной коммуникации, отчасти благодаря их большему совокупному интеллектуальному вкладу, но и благодаря тому, что в данном случае социальное давление сильнее, чем при диадической радиосвязи. Коммуникационные технологии такого рода повышают и потенциал учителей для установления связи между преподаванием и обучением. Даже на расстоянии им доступны работы учеников, они могут выслушивать их объяснения, сравнивать их, комментировать, уточнять, задавать вопросы и получать ответы. Это снабжает учителей материалом, который можно использовать для адаптации социальных ресурсов преподавания, что невозможно при диадических отношениях. Один из примеров – предложить группе прокомментировать вопрос, заданный преподавателю одним из учеников. Другой пример: комментарии текста, сделанные несколькими учениками, используются для структурирования дальнейшего обсуждения. В этих и в других случаях даже опосредованный интерактивный дискурс позволяет использовать участие учеников в формировании социальных ресурсов преподавания.

Последние технические достижения позволяют организовать полноценную опосредованную коммуникацию почти независимо от пространства и времени. Поскольку технологии поддерживают более сложные взаимодействия, у таких учебных сообществ появляются дополнительные признаки, характерные для прямой образовательной коммуникации. С ростом технической оснащенности повышаются и возможности учителей для сближения преподавания и обучения. Учителя, работающие с заочниками, взаимодействуют с ними на большом расстоянии и лишь время от времени (с определенной периодичностью), так что их возможности реагировать на работу учеников ограниченны – тогда как при обучении с помощью компьютерных сетей у преподавателей больше возможностей видеть и своевременно реагировать на работу своих подопечных. Благодаря возможности узнать больше о работе учащихся и более гибко контактировать с ними, у учителей появляется значительно больше средств для разработки адекватной методики преподавания, даже если ученики находятся далеко.

Но эти возможности имеют и свою цену. Чем сложнее становится опосредованная коммуникация, тем больше требований предъявляется к компетентности учителей и их прочим личным ресурсам. Новые технологии делают доступными замечательные новые формы обучения, но чем больше у учителей связи с учениками и чем активнее их влияние на процесс получения знаний, тем больше учителям приходится взаимодействовать с учениками, а чем больше они общаются, тем больше возможностей и у учащихся реагировать и влиять на преподавание. Одно из преимуществ монологов состоит в том, что учителя могут работать, не поддаваясь влиянию учеников. Это ограничивает возможности лектора в плане контакта с аудиторией, как и ограничивает обучение аудитории, но зато упрощает преподавание. Преподаватели, предлагающие более интерактивную коммуникацию, повышают свои шансы оказывать обучающее влияние на студентов, но только за счет увеличения возможностей последних отвечать тем же.

Прямая коммуникация

Технология обусловливает интенсивность участия в опосредованной образовательной коммуникации, определяя характер и объем социального взаимодействия. Но когда ученики и преподаватели встречаются лицом к лицу, инструментами взаимодействия становятся голос, зрительное восприятие, книги, бумага и карандаш, а социальная организация служит главным ограничителем для коммуникаций и взаимного влияния. В отличие от технологии, социальную организацию ученики и преподаватели могут изменять. Обсуждение – это организация коммуникации, которая открывает возможности для участия и взаимного влияния учеников и преподавателей, но требует значительных преподавательских знаний и навыков. Другие формы организации дискурса, такие как самостоятельная работа (когда ученики работают в классе индивидуально; обычно это письменная работа), ограничивают участие и возможности для взаимного влияния и, следовательно, сужают спектр требуемых знаний навыков, какие должен задействовать преподаватель в настоящий момент.

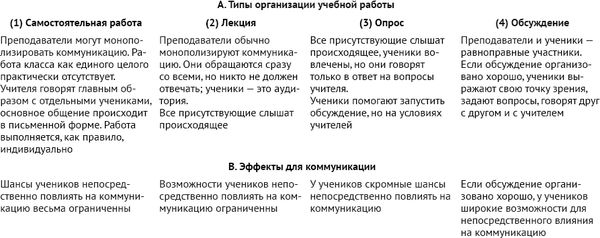

В таблице 6.2 обозначено несколько форм прямой коммуникации и обобщены их ключевые особенности. Индивидуальная самостоятельная работа (столбец 1) имеет, пожалуй, наибольший потенциал для ограничения взаимодействия по изучаемому предмету и тем самым ограничивает участие и влияние учеников на коммуникацию. В связи с этим ученики могут оказывать сопротивление, но если им уступить, они будут работать индивидуально над заданиями учителя. Класс разобщен, и коммуникация идет в индивидуальном порядке; учитель лишь эпизодически взаимодействует с учениками один на один – если те подходят к его столу или когда он прохаживается по классу, наблюдая за ходом работы. Большая часть взаимодействий происходит опосредованно: например, дается письменное задание, и выполненная работа исправляется и возвращается без комментариев. Преподавание заключается в разработке и распределении заданий между подопечными с указаниями и последующими исправлениями; обучение состоит в выполнении заданий, и часто даже их исправление происходит для каждого в отдельности. Социальная активность учеников минимальна, как и их влияние на образовательный процесс.

Таблица 6.2. Типы организации прямого взаимодействия и их эффекты для образовательной коммуникации

Самостоятельная работа уменьшает шансы учеников на открытое взаимодействие в рамках учебного процесса и, следовательно, снижает их возможности отвлекаться и нарушать заведенный порядок. Это сокращает также возможность создания социальных ресурсов для преподавания. Но именно потому, что коммуникация индивидуализирована, самостоятельная работа создает множество возможностей для участия в социальной жизни, не относящейся к процессу обучения, – например, для постороннего чтения, передачи записок, разговоров шепотом, хождения по классу к мусорной корзине или за точилкой для карандашей и тому подобное. Когда социальная сфера преподавания сужается до такой степени, ее периферия расширяется и создает дополнительные возможности для взаимодействия там. Такие действия в пограничной области могут отвлекать от основного обучения, замедляя или срывая процесс, хотя это редко оказывает прямое воздействие на содержание обучения.

Лекции (столбец 2) также, как правило, ограничивают взаимодействие и, следовательно, сокращают участие и влияние учеников, но динамика в этом случае иная. Поскольку лекции – открытое мероприятие, адресованное группе, это не разобщает классы и не дробит поток речи на индивидуальные микродиалоги. Ограничение взаимодействия и возможностей влияния учеников на коммуникацию возникает в том случае, если преподаватели монополизируют право на публичное выступление. В таком случае ученики рассматриваются в качестве зрителей. Зрители получают информацию, но ничего не делают сами. Лекции, ограничивая участие и влияние зрителей, дают преподавателю свободу, но это ограничение создает свободу и для зрителей; если преподаватели монополизируют коммуникацию и сокращают возможности непосредственного участия учеников, расширяется, напомню, зона периферии, создавая ученикам возможности читать, спать, передавать записки или шептаться, и все это на фоне монолога учителя. Если ученики согласны на преподавание в виде лекций, у них мало возможностей непосредственно влиять на форму или содержание коммуникации, но достаточно пространства, чтобы "работать" на периферии. Эти действия, по-видимому, не связаны впрямую с образовательным процессом, но могут влиять на него опосредованно, отвлекая внимание учеников или мешая работе учителя.

Обсуждение (столбец 4) налагает меньше ограничений. При умелой организации ученики могут задавать коммуникации русло, напрямую взаимодействуя друг с другом и с учителями, при этом они спорят, объясняют что-то друг другу и задают вопросы. В процессе обсуждения ученики учат один другого и учатся друг у друга, а также у учителей. Если большая часть аудитории не участвует в процессе, обсуждение невозможно; чтобы учиться, учащиеся должны гораздо больше обучать. Обсуждение предоставляет учителю много возможностей, чтобы связать преподавание с обучением, поскольку ему становится понятно, как ученики воспринимают преподавание. В свою очередь, это предоставляет учителям и ученикам материал, из которого можно извлекать дополнительные социальные ресурсы обучения.

Учителя часто считают такую организацию дискурса рискованной, поскольку это создает ученикам возможность "остановить музыку" с непонятным комментарием, изменить запланированное обсуждение или сорвать занятие. У учеников есть такие возможности на лекциях и на самостоятельных работах, но их шансы сорвать занятия связаны в основном с периферической зоной. Те нарушения контролируются "дисциплиной", то есть помимо заботы о содержании преподавания усилия педагогов должны быть направлены еще и на контроль за поведением учеников. Но если обсуждение идет как надо, сам процесс предотвращает возможные нарушения, поскольку социальное пространство участия расширяется, а социальное пространство для не относящихся к делу периферийных взаимодействий сжимается. Если присутствующие активно вовлечены в обсуждение, другого социального пространства практически не остается, а у учителей почти не возникает проблем с "дисциплиной", они полностью сосредоточены на обсуждении.