Для того чтобы более точно определить положение ребенка в системе групповых оценочных отношений, а также для того, чтобы сравнить оценочные показатели и показатель самооценки, определяется индекс оценок. Оценочный индекс обозначает отношение полученных положительных и отрицательных оценок к возможному количеству оценок.

Степень совпадения индексов оценок, полученных от детей, воспитателей и родителей, говорит, с одной стороны, о степени объективности в оценке различных качеств ребенка, в том числе и его самого, а с другой стороны, характеризует отношение оценивающих к оцениваемому ребенку.

Сопоставление оценочных индексов отдельных детей дает возможность получить общую картину оценочных отношений, существующих в данной группе, а именно: выявить дошкольников с благоприятным и неблагоприятным положением в группе, "контрастных" детей (имеющих как положительные, так и отрицательные оценки), существование половой дифференциации во взаимооценках детей, пристрастности в оценках в зависимости от избирательности симпатий. По тем качествам, которые особо ценятся в группе, можно составить представление о ее ценностных ориентирах. Соотношение общегрупповых положительных и отрицательных оценок является показателем общей доброжелательности, существующей в группе. По оценочным индексам также можно судить о степени влияния оценок воспитателя на оценки детей (при включении его в качестве испытуемого).

Рисуночные методики в работе психолога

Первоначально самой популярной рисуночной методикой был тест Ф. Гудинаф – Д. Харрис "Нарисуй человека". Данная методика направлена на исследование интеллектуального развития детей и подростков (от 3 до 15 лет). Оптимальным временем для ее проведения является возраст от 5 до 10 лет. На стадии схематического изображения (то есть примерно до 5 лет) техническая неумелость ребенка мешает ему правильно выполнить изображение. С началом же подросткового возраста у детей возрастает критичность, что также влияет на конечный результат рисования.

В основе методики лежит предположение о том, что изобразительная деятельность отражает умственное развитие ребенка, поэтому остановимся на основных этапах становления детского рисунка.

Наиболее подробное описание развития изобразительной деятельности можно найти у Ж. Пиаже, который, в свою очередь, позаимствовал периодизацию развития рисунка у Д. Люке. Первую стадию (от 1 года до 2 лет) называют доизобразительной (или стадией каракуль), когда ребенок фактически еще ничего не изображает, а просто оставляет на бумаге различные следы, выполняя предметные действия. К концу этой стадии ребенок начинает зрительно контролировать процесс рисования. Затем он случайно узнает в каракулях знакомые ему объекты, то есть придает своему рисунку символическое значение.

На второй стадии (от 2,5 (3) лет до 5–6 лет) ребенок переходит к имитирующему рисунку. Теперь дошкольник стремится изобразить какой-либо конкретный предмет. Сначала рисунки насыщены кругами (напоминающими человеческое лицо), затем появляются прямые линии и другие геометрические формы (отражающие окружающие ребенка объекты). В рисунке разворачиваются динамические отношения ("он скачет, а она идет"). Но по технике рисунок все еще также несовершенен. Ж. Люке считал, что на этой стадии ребенку не хватает синтетического единства для объединения элементов рисунка. Эта стадия развития рисунка завершается примерно в 5–6 лет, когда ребенок переходит к так называемым "правдоподобным изображениям".

Этот период характеризуется "интеллектуальным реализмом": ребенок изображает основные признаки объекта, но не учитывает визуальную перспективу. Другими словами, ребенок старается нарисовать то, что он знает об объекте максимально подробно, отобразить свое представление, а не реальную ситуацию. Например, лицо в профиль имеет второй глаз, потому что у человека два глаза, или вторая нога всадника может просматриваться через лошадь. Кроме того, на данной стадии изображения носят непропорциональный характер (например, машина может быть выше дома). По мнению Р. Арнхейма, на этой стадии ребенок изображает абстрактное представление об объекте, а не конкретный объект.

Д. Люке писал: "Интеллектуальный реализм примитивного искусства противоположен визуальному реализму в двух направлениях; во-первых, изображение содержит элементы модели, которые не видны, но которые художник считает необходимыми; во-вторых, наоборот, отвергаются видимые элементы модели, которые неинтересны художнику… Нарисованный образ кажется взрослому правдоподобным, если он воспроизводит видимое глазами, но для примитивного человека правдоподобие должно передавать знание, которым владеет душа… выделенные черты и различия можно обозначить как "визуальные реализм" и "умственный (интеллектуальный) реализм"… Известно, что когда ребенок спонтанно себя выражает, он не рисует с натуры, но обращается к своей памяти;…поэтому обычно он использует "внутреннюю модель" объекта… Внутренняя модель является основанием спонтанного выбора духом важной информации из доступных перцептивных данных… Только то, что художник считает важным, воспроизводится и удерживает в изображении… Рисование, в первую очередь, является зафиксированным визуальным впечатлением, а во вторую – определением, выраженным в линиях вместо слов" [8] .

Если на предыдущей стадии ребенок в большей степени старался изобразить то, что он знает об объекте, то в 8–9 лет изображение приобретает большую реалистичность и пластичность. Происходит переход к "визуальному (зрительному) реализму". Теперь ребенок изображает только то, что видно наблюдателю с одной перспективы: профиль имеет один глаз, скрытые части объекта не видны. Также объекты на заднем плане теперь меньше по размеру, чем объекты на переднем плане. Объекты на рисунке теперь организованы в соответствии с общим планом (осью координат) и геометрическими пропорциями. Однако подобные изменения сопровождаются наличием контурности изображения (отсутствием передачи светотени).

В подростковом возрасте происходит переход к истинному изображению, обладающему высокой пластичностью, органичностью соединения элементов фигур, передающему светотень. Одной из особенностей таких изображений является повышенное внимание к маскулинным и феминным чертам при рисовании человека, что отражает изменения, происходящие в жизни подростка.

На основании данной периодизации можно составить некоторое представление о возрастной динамике развития изображения, а следовательно о возрастной норме. В 30-х годах XX века Ф. Гудинаф разработала стандартную шкалу признаков для оценки изображения человека. А в 1963 году ее ученик Д. Харрис провел повторную стандартизацию метода, что и привело к двойному названию теста "Нарисуй человека" – тест Гудинаф – Харриса.

В качестве критерия оценки интеллектуального развития ребенка авторы теста выделяют не техническую умелость в рисовании, а степень детализированности изображения. Согласно гипотезе авторов, точность изображения отражает уровень развития мышления, поскольку именно оно позволяет выделить наиболее значимые признаки объекта. Не случайно были получены высокие корреляции данной методики с задачами Ж. Пиаже на определение уровня развития интеллекта. Не менее интересен в этом отношении эксперимент, который был проведен в 1970-х годах. В нем слепых детей (от рождения или потерявших зрение до двух лет) в возрасте 6-10 лет просили изобразить человека. Сначала все дети ответили на просьбу отказом, поскольку никогда раньше не рисовали. Но затем они выполнили задание. Оказалось, что если изображения детей 6–8 лет было практически невозможно проанализировать из-за рассогласованности частей фигуры, то рисунки десятилетних детей не уступали рисункам зрячих сверстников [9] . Это исследование показало, что опыт зрительного восприятия не оказывает влияния на изображение фигуры человека, а значит, качество рисунка зависит от общего умственного развития ребенка.

Как уже отмечалось, при анализе эмоционально-личностной сферы достаточно часто используются проективные рисуночные методики ("Рисунок человека" (К. Маховер), "Рисунок семьи", "Рисунок несуществующего животного" и др.). Самой известной является методика " Рисунок человека".

История создания этой методики такова: в процессе работы над тестом Гудинаф – Харриса было получено большое количество эмпирических данных, которые показали, что дети, имеющие одинаковый результат по данному тесту (уровень IQ), рисуют совершенно разные рисунки. По мнению К. Маховер, данный тест, направленный на диагностику интеллекта социально изолированных детей, позволил им проявить свое воображение, открыть свои проблемы, воплощенные в "прозрачно-закамуфлированных автопортретах". Таким образом, изначально нацеленная на диагностику познавательных способностей методика "Нарисуй человека" дала богатый клинический материал, который позволил создать методику "Рисунок человека".

В основе этой методики заложено представление о том, что образ тела является одной из ключевых составляющих образа Я. Другими словами, если в рисунке преувеличено изображение головы, то это можно объяснить высокой значимостью этой части тела для субъекта, что может быть обусловлено как физическими переживаниями (например, головными болями), так и психологическими представлениями (например, приоритет разумного над телесным).

В своих исследованиях Э. Коппитц обратила внимание на то, что рисунки детей в большей степени отражают их тревоги. На основании анализа более 1800 рисунков она выделила около 30 признаков эмоционального напряжения и разделила их на три категории: качество рисования (слабое соединение частей, асимметрия губ, очень большая или очень маленькая фигура и др.), особые признаки, которые обычно не встречают в рисунках людей (короткие или слишком длинные руки, изображение гениталий и др.) и пропуск каких-либо частей тела, которые ребенок обычно изображает в данном возрасте. Несмотря на проделанную работу, дальнейшие исследования лишь частично подтвердили предположения Э. Коппитц. В работах тревожных детей, как правило, встречается не более пяти из указанных признаков. Поэтому интерпретация рисунков требует большого опыта от психолога.

Таким образом, в проетивных методиках нарисованная фигура есть сам человек, а другие части рисунка, формирующие фон, отражают его реальное окружение. Графическое изображение позволяет выдвинуть гипотезы о системе представлений человека о себе и о своем месте во внешнем мире, но не позволяет делать прямые выводы о нем или окружающих его людях.

При работе с дошкольниками нужно учитывать тот факт, что малыши очень подвержены влиянию ситуации, поэтому их сиюминутное настроение может влиять на отношение к выполнению методики. Важно правильно выбрать время для обследования (например, чтобы оно не было сопряжено с лишением ребенка приятных запланированных событий).

Кроме того, дети дошкольного возраста обладают разными темпераментальными особенностями. Другими словами, для одного ребенка рисование не представляет никаких сложностей, а для другого данное задание потребует больших усилий и может привести к тому, что он не завершит рисунок. Проведение обследования в первую очередь должно учитывать состояние и возможности испытуемого, а не экспериментатора. Поэтому недопустимо проводить исследование поздно вечером, нарушая основные режимные моменты в жизни ребенка, затягивать процедуру более чем на час и т. п. Эти требования не просто касаются этики проведения обследования. При их нарушении полученные результаты не будут обладать диагностической достоверностью и дадут искаженные представления о ребенке.

Хотя при интерпретации рисунка используется конечный продукт (рисунок), он неотделим от процесса его создания. Поэтому не допускается анализ материалов, полученных другим психологом. Если же это необходимо (например, при обращении к другому специалисту), то следует помнить, что вторичное заключение может касаться только явных, ярко выраженных органических или психологических проблем, поскольку поведенческий и ситуационный контексты будут утеряны.

Несмотря на широкую распространенность проективных рисуночных методик, достаточно часто встает вопрос о том, насколько они надежны; насколько полученные рисунки могут служить основанием для определения тех или иных отклонений в психическом развитии ребенка или актуальных проблем в его развитии.

В конце 1960-х годов 3. Вандерер предложил экспертам результаты методики "Рисунок человека", выполненные умственно отсталыми людьми, гомосексуалистами, шизофрениками, невротиками и нормальными испытуемыми [10] . Двадцать экспертов должны были по рисунку определить, к какой из представленных групп относится испытуемый. Оказалось, что даже эксперты по проективным методикам смогли определить лишь умственно отсталых испытуемых, то есть фактически выделить не личностный, а умственный аспект в рисовании.

Рисунок ребенка является достаточно сильным индикатором уровня его развития. Сложность использования рисуночных проективных методик (как и любых других проективных методик – "Два дома" (И. Вандвик, П. Экблад), "Детский апперцептивный тест" (Л. Беллак, С. Беллак) и др.) связана с тем, что они применяются для изучения эмоционально-личностной сферы, которая чрезвычайно сложна для выражения ее дошкольником. Ребенка нельзя заставить заполнить опросник, в которым были бы представлены такие вопросы, как: "Чего ты боишься?", "Испытываешь ли ты напряжение в отношениях с близкими?" и т. п. Поэтому психолог находит обходной путь – он предлагает ребенку максимально неструктурированную ситуацию (кого поселить в два дома, кого нарисовать на листе, что можно рассказать об увиденном на картинке), анализируя которую можно увидеть особенности внутреннего мира ребенка, его видение окружающей ситуации.

Коэффициент интеллекта как показатель общего развития ребенка

На вопрос о том, нормально ли развивается ребенок, в последнее время родители часто могут услышать ответ, который выражен в цифрах, за которыми скрывается значение коэффициента интеллекта (IQ). Психологи в дошкольных учреждениях для того, чтобы ответить на поставленный вопрос нередко поступают достаточно просто: берут известные интеллектуальные тесты и получают соответствующие баллы. Для того чтобы правильно использовать тесты и правильно оценить полученные результаты, следует разобраться в том, что такое тесты, откуда они взялись и что на самом деле можно измерить с их помощью.

Известно, что любой тест предполагает выполнение задания. За выполнение задания начисляются баллы, которые в конце суммируются. Как правило, задания расположены в порядке усложнения, поэтому чем больше баллов набрал ребенок, тем лучше он справился с тестом.

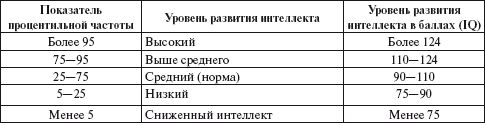

Когда тест создается, его проводят на большом количестве детей разного возраста (более 1000 детей каждого возраста). Благодаря этому определяется норма возрастного развития: большинство детей этого возраста всегда выполняет одни задания и не справляется с другими. В понятие нормы попадает 80 % детей данного возраста, 10 % попадают в предел ниже нормы и 10 % – выше нормы. Например, после проведения теста "Цветные прогрессивные матрицы" Дж. Равена психолог получает количество правильно выполненных заданий, выраженных в баллах. После подсчета баллов полученный результат сравнивается с показателем процентильной (относительной) частоты, процент испытуемых того же возраста, которые правильно решили столько же задач, то есть получили такой же балл (см. таблицу 11). Всего выделяется пять уровней развития интеллекта, которые можно представить в виде таблицы 12.

Таблица 11

Таблица 12

Допустим, что по результатам методики Дж. Равена ребенок в возрасте 6 лет 7 месяцев набрал 22 балла. В этом случае в таблице 11 находим возраст ребенка, который попадает в интервал 6 лет 3 месяца – 6 лет 8 месяцев. Далее в вертикальном столбце находим количество баллов, которые набрал ребенок. В нашем случае 22 балла попадают в интервал 21–25 баллов, что, как видно из таблицы, соответствует процентильному интервалу 75–90. По таблице 12 мы можем дать характеристику этого интервала в IQ – 110–124, что соответствует уровню развития интеллекта выше среднего.

Однако, к сожалению, проведя только этот тест, нельзя достоверно сказать о том, какой уровень развития интеллекта у ребенка. Большинство тестов имеют очень узкую направленность. В нашей стране популярны более десяти методик, позволяющих определить разные аспекты развития ребенка, называемые словосочетанием "коэффициент интеллекта". Высока вероятность того, что если ребенок пройдет все десять тестов, то он может получить десять различных результатов, то есть каждый тест измеряет способность к решению определенного типа задач. А значит, на основании одного теста нельзя сделать однозначных выводов об уровне развития ребенка.

Хотя первые интеллектуальные тесты создавались (в начале XX века) для оценки успешности обучения ребенка в школе, оказалось, что только в трех случаях из десяти это действительно так. Другими словами, интеллектуальные тесты не могут прогнозировать школьную успеваемость, которая так тревожит многих родителей. Самый яркий пример этой закономерности – одаренные дети. При выполнении интеллектуальных тестов они показывают очень высокие баллы, но, как правило, в группе сверстников и в отношениях с педагогом они сталкиваются с большими проблемами.

Разберем несколько примеров, чтобы стало понятно, насколько разное значение могут иметь результаты теста. Представим, что мы смотрим на результаты интеллектуального теста нескольких детей.

Первый ребенок получил высокий балл. Ожидаемая реакция родителей – радость за ребенка и спокойствие за его дальнейшее будущее. Однако выясняется, что этот ребенок постоянно конфликтует со сверстниками и дети относятся к нему недоброжелательно. Скорее всего, у такого ребенка недостаточно развиты коммуникативные навыки, и, несмотря на высокий уровень развития интеллекта, он не знает, как правильно общаться с другими людьми. А значит, его умение решать различные задачи не поможет ему занять достойное положение в обществе, где высоко ценится умение общаться.

Второй ребенок получил балл чуть ниже среднего. Казалось бы, перед нами обычный ребенок, который не хватает звезд с неба. Но, наблюдая за его поведением в группе, можно заметить, что он очень отличается от других детей. Когда на вопрос воспитателя все дети хором кричат ответ или повторяют ответы друг друга, он старается думать самостоятельно. Его ответы не всегда правильны, но это его ответы, и он приложил усилие, чтобы найти их. Популярность этого ребенка в группе будет постепенно расти: к 6–7 годам он начнет придумывать такие интересные сюжеты для игр, которые поразят воображение сверстников и привлекут внимание взрослых.