Если нефть – остатки древнейшей флоры, то она не может залегать очень глубоко, потому что леса растут на поверхности. А в конце XX века методами геофизики стали открывать "глубокую нефть", залегающую на трех, четырех, шести километрах… Больше того, нефтяные месторождения были обнаружены даже в трещинах кристаллического фундамента материков! Уж там-то ее быть никак не может: эти породы появились на свет тогда, когда никакой жизни на планете еще не было. Соответственно, не было и лесов. Значит, древние леса не имеют к нефти никакого отношения. Значит, образовалась нефть как-то иначе. Тогда, может быть, она и сейчас образовывается? И, может быть, достаточно быстро?…

Пожалуй, самую экзотическую точку зрения по этому вопросу имеет доктор геолого-минералогических наук Азарий Баренбаум. Его концепция такова: образование нефти может носить антропогенный характер, то есть связанный с человеком и его деятельностью. В образовании нефти, по Баренбауму, участвует геохимический круговорот воды и углерода на планете. Дождевые потоки, проникая в почву и более глубокие слои земной коры, пополняют подземные воды, принося с собой растворенный углерод в виде гидрокарбоната. Этот гидрокарбонат восстанавливается затем до углеводородов, формируя новое нефтяное месторождение.

Прикидочные оценки, проведенные исследовательской группой Баренбаума, показывают, что 90% нефтяных месторождений на глубине от 1 до 10 километров возникают именно таким способом. И лишь 10% нефти имеет привычное нам органическое происхождение. Получается, нефть должна образовываться лучше всего там, где в атмосфере больше всего углерода. А его больше всего там, где больше всего жгут топливо и углерод вылетает в атмосферу в виде углекислого газа, – над крупными городами и промышленными центрами. Получается круговорот углерода в природе. Люди, сжигая углеводороды, освобождают углерод, выпуская его в атмосферу. Оттуда его смывает дождями, он возвращается в землю, где постепенно снова превращается в нефть. Сколько же времени занимает этот процесс?

Традиционная точка зрения полагает, что нефть образуется за миллионы лет. Баренбаум считает, что месторождение может сформироваться за десятилетия.

Внимательный читатель может сказать: в Москве топливо жгут уже столетиями, причем последние 200 лет весьма и весьма интенсивно. Где же подмосковная нефть? Она есть! Баренбаум утверждает, что в ходе разведочного бурения ученым из его группы удалось обнаружить нефть на юго-востоке Московской области. Там даже собираются поставить качалку…

Ну а что по этому поводу говорит наша любимая металлогидридная теория? Да примерно то же самое, что и мятежный Баренбаум: нефть и газ образуются, и довольно быстро! Как это происходит?

Нефть и природный газ – углеводороды. Причем даже больше "-водороды", чем "угле-". Помните, выше мы писали: чтобы превратить каменный уголь в жидкое топливо, его нужно наводородить. Этим и занимались всю войну гитлеровские заводы.

Та же ситуация с природным газом – известная всем со школы формула метана СН4 говорит сама за себя: в этом газе на 4 атома водорода приходится всего один атом углерода. Иными словами, проблема современной геологии не в углероде, а в водороде. Углерод уж откуда-нибудь да возьмется, он может иметь растительное происхождение или неорганическое – без разницы. А вот где ортодоксальная теоретическая геология добывает водород, чтобы произвести из этого углерода нефть? Ведь согласно господствующей теории железного ядра и силикатной мантии никакого водорода в планете практически нет! Как же ортодоксы выходят из этого двусмысленного положения?… В этой части книги много прямой речи разных людей; дадим теперь слово и Ларину, а то в предыдущих частях книги он у нас молчал, "как рыба об лед", участвуя в повествовании исключительно третьим лицом. Вам слово, Владимир Николаевич!

– Я об этом задумался еще со школьной скамьи: откуда же берется водород для производства углеводородов, если никакого водорода в Земле нет? В институте убеленные сединами профессора "объяснили" мне, что когда в нефтематеринском бассейне происходит диагенез и катагенез осадков, водород отжимается из растительных остатков и скапливается зоне нефтеобразования, где уже идет процесс гидрогенизации и получаются углеводороды. Я все это прокручивал в голове и не понимал, какая же, черт возьми, сила должна заставлять водород собираться со всей огромной территории в одну зону, ведь в этом случае он должен двигаться в горизонтальном направлении! А вся физика диктует водороду, что он должен двигаться не горизонтально, а вертикально, то есть улетать вверх. На это мне никто ответить не мог. Не мог никто мне также ответить на вопрос, как может нефть сохраняться в жидком виде со времен карбона и девона на протяжении сотен миллионов лет? Гораздо более устойчивые субстанции за такие сроки подвергаются необратимой трансформации. А нефть – это очень нежная пахучая жидкость, явно лакомый кусок для разных микроорганизмов. Почему ее не пожрали?… Почему под огромным литосферным давлением нефть не уплотнилась и не превратилась в битум или асфальт?… Почему, наконец, она не всплыла вверх под действием тектонических шевелений коры? Ведь в силу своей малой плотности она просто обязана была эта сделать за миллионнолетний срок! Мы должны были бы наблюдать нефтяные озера, а не глубокие залегания…

Короче говоря, учитывая все эти несообразности, можно твердо сказать, что нефть – образование очень молодое, потому что за большие сроки ее либо должно выдавить на поверхность, либо ее сожрут бактерии, либо она слежится в асфальт… Это во-первых.

А во-вторых, если мы вспомним о металлогидридной теории, то и все недоумения касательно водорода сразу рассеиваются. Ни по какой горизонтали водороду ползти к зоне нефтеобразования против всех законов физики уже не нужно, он поднимается, как ему и положено, вертикально вверх из ядра планеты. И, встречая на пути углеродные залежи, вступает с ними в реакцию и делает нефть или газ. Водороду все равно, что это за углерод. Это может быть графит метаморфических сланцев в трещинах кристаллического фундамента материка, это могут быть захоронения древнего леса… Если водороду встречаются на пути пласты угля, он начинает делать из него метан. И мы потом удивляемся, когда в очередной раз взрываются шахтеры в шахте. Сейчас в шахтах ставят датчики метана, а надо бы ставить датчики водорода, потому что именно он предвестник появления метана, и можно было бы предупреждать об опасности взрыва задолго…

Поскольку планета газит водородом с завидной периодичностью, углеводороды образуются с той же периодичностью. Именно поэтому часто бывает, что вроде бы нефтяное месторождение давно уже выработали полностью, а нефть все продолжает идти и никак не хочет заканчиваться. Удивительно, но Бакинские нефтепромыслы, которые заложил еще Нобель, до сих пор продолжают давать нефть. Старо-Грозненские месторождения на Северном Кавказе были выбраны полностью 15 лет назад. Скважины затампонировали, но уже в 2006 году обнаружили вытекание нефти на поверхность. И пробки не помогают, прёт и прёт!… Исследования показали, что месторождения полностью восполнились. Подобные явления уже не экзотика, а закономерность. Это, кстати, говорит о том, что в данный момент наша планета испытывает период дегазации водорода…

Отдельные страны, напуганные такими людьми, как Паршев или малограмотный (в вопросах геологии) Хокинг, стараются покупать нефть у других, а свои месторождения берегут на черный день, полагая, будто поступают очень мудро. Не будем показывать на эти страны заскорузлыми пальцами, хотя все догадались, что речь идет о США… Однако мудрее было бы прислушаться к золотым словам экс-министра нефтяной промышленности Саудовской Аравии шейха Заки Ямани, который однажды заметил, что каменный век закончился не потому, что кончились месторождения камня. Он абсолютно прав, цивилизационная тенденция именно такова:

– Дровяной век кончился раньше, чем закончились все деревья на планете.

– Угольный век завершился не потому, что опустошились месторождения угля.

– Нефтяной век тоже закончится раньше, чем иссякнет нефть. Собственно говоря, его конец уже виден…

Глава 5

Революции нон-стоп

Буквально за день до написания этих бессмертных строк я сидел в высоком кабинете с видом на великий город и беседовал за жизнь с весьма нежадным человеком. В беседе мы затронули судьбу Америки, над которой навис экономический кризис, связанный с огромным внутренним и внешним долгом этой страны, кризисом ее пенсионной системы и проч.

– С этими долгами такая история, – сказал мой собеседник… – Кажется, вот-вот настанет конец, вот-вот случится банкротство. И вдруг приходит новая технология и все вытаскивает. И страна уже в полном шоколаде, поет и веселится, и сама себе не верит, что еще вчера искала в своих неприкосновенных резервах веревку и наскребала валюту на мыло. Внезапно открывшаяся революционная технология перечеркивает все вчерашние проблемы, дает новый толчок экономике и новый приток инвестиционных капиталов. Так примерно случилось с Интернетом… А сейчас было бы неплохо, появись нечто новое в энергетике. Причем с обещающе-экологической репутацией – экология нынче в моде. Тогда эта новация разом спишет старые экономические долги и обиды и даст толчок новому технологическому циклу. Америка станет еще богаче, а Третий мир в сравнении с ней еще беднее. Но поскольку нас по понятным причинам Третий мир мало волнует, нужно молиться на науку, которая одна только и может вытащить США из надвигающейся длительной рецессии. Потому что рецессия в США потянет за собой экономические неприятности для всего мира. Вопрос только в том, есть ли у науки в загашнике прорывные технологии.

– Их есть у меня!…

Не зря говорится: нет ничего практичнее хорошей теории. Теория изначально металлогидридной Земли хороша. Значит, она должна обещать нам что-то практически выгодное. Что? Да так, пустяки. Пару технологических революций, не более…

Пару технологических революций, обещающих полную перестройку значительной части всей земной промышленности. Причем ясно, что эта перестройка затянется надолго. Нет, неправильная формулировка… "Ясно, что этот экономический подъем затянется надолго", – так-то будет лучше…

Революция №1

Поэтичный коммунистический язык называл хлебом промышленности не только уголь, но и сталь. И ничего в этом удивительного нет: тираны всегда патетичны, а уголовники сентиментальны, но и у тех, и у других плохо с фантазией… Однако, что важнее, хлеб-1 или хлеб-2? Без нефти, как мы уже выяснили, цивилизация существовать, в принципе, может. Угольная реальность не только успешно существовала, но какое-то время даже воевала против Нефтяной реальности – Гитлер успешно заменил нефть сталью, немецким гением и углем.

А вот чем бы, интересно, он заменил сталь?

Ума не приложу… Нет, есть, конечно, металлы и получше железа – во-первых, они гораздо легче, во-вторых не менее прочные, в-третьих, их не надо легировать дорогими присадками, чтобы не ржавели: они просто не подвержены коррозии. Но такие металлы, к сожалению, стоят дороже самых дорогих легирующих присадок. Проще уж легировать тяжелую, неуклюжую сталь.

Возьмем алюминий, например… Нет. Не будем мелочиться! Берем сразу магний! Это же просто чудо, а не материал! Магний применяют в военном самолетостроении, то есть там, где нужна легкость, прочность и не очень важна цена: все равно бюджет оплатит. Конечно, налогоплательщику придется покряхтеть: магний вдвое дороже алюминия, а алюминий, в свою очередь, втрое дороже стали. Итого вшестеро… "Однако!" – как сказал бы Киса Воробьянинов.

Но оно того стоит! Магний не ржавеет, он легче стали в четыре с половиной раза и даже легче алюминия в полтора раза. Сейчас, как известно, автомобильные конструкторы бьются за каждый килограмм лишнего веса, стараясь максимально облегчить автомобиль. На какие только хитрости не идут, чтобы убрать лишние килограммы!… Однако если бы они сделали машину из сплава магния с алюминием, была бы самым кардинальным образом решена не только задача снижения веса машины (она стала бы не на считаные килограммы, а в разы легче), но и проблема коррозии кузова, а с нею – проблема утилизации автомобиля. Разобрал и без всяких потерь на ржавчину кинул в переплавку. Увы! Тогда вместо 15 тысяч баксов автомобиль будет стоить 90 тысяч, и никто его не купит. А дурак, выпустивший магниевый автомобиль, завтра станет банкротом.

Почему же хорошие металлы так дороги? Потому что для их выплавки нужна бездна энергии. Тот же Паршев, которого я как-то назвал гением пессимизма, в одной из своих книг верно заметил, что Россия только потому держит пальму первенства в экспорте алюминия, что у нас пока еще стоимость электроэнергии много ниже мировой. (Проклятый Чубайс!) А поскольку в себестоимости алюминия 90% занимает цена электроэнергии, получается, что в виде алюминиевых чушек проклятые капиталисты вывозят из России "овеществленное электричество". С магнием та же петрушка – для его добычи нужно израсходовать столько электроэнергии, что цена конечного продукта просто зашкаливает. "В общем, хороша Маша, да не наша!" – так рассуждают простые конструкторы, привыкшие, что магний и алюминий – роскошь.

Но мы-то с вами парни не простые! Мы-то с вами читали эту книгу. Мы-то, блин, видели табличку №1, в которой нарисовано процентное содержание основных химических элементов, из которых сложена наша планета. И нас-то наверняка мучает вопрос: а какого черта, если Земля на треть состоит из магния, он так дорого нам обходится? Да это ж должен быть самый дешевый элемент после кремния, коего вообще у нас 45% массы планеты!

Так-то оно так. Но беда в том, что мы у себя, на поверхности планеты, получаем эти металлы из их руды, то есть восстанавливаем из окислов. Это очень дорогой процесс. А в чистом виде легкие металлы находятся в толстом слое металлосферы, который располагается на глубине 100-150 км. Как туда залезешь? Напомню, что максимальная глубина, на которую пробурилось человечество в глубь Земли, 12 километров. Во-первых, это слишком коротко, во-вторых, слишком узенько, чтобы добывать металлы через такую дырочку.

Но читатель ушл и дошл, он чувствует, что выход наверняка есть, иначе автор не разводил бы тут всей этой бодяги. И опять ты прав, мой друг читатель! Выход есть. Да ты и сам его можешь измыслить, если хорошо усвоил все, что было написано в книжке. А если лень напрягаться, добрый Никонов опять тебе все разжует и положит в рот, потому что я люблю тебя, дурачок… Потому что ты – не француз.

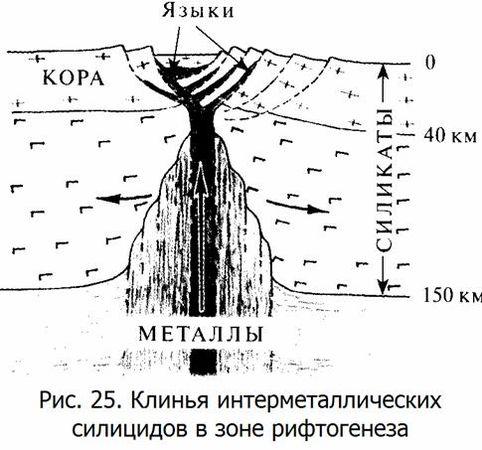

Вспомним про языки пластичных наводороженных интерметаллидов (они же силициды), которые кое-где подползают совсем близко к поверхности, – настолько близко, что даже вступают в бурную реакцию с водой, производя кучу ненужного тепла. Это происходит в рифтовой зоне океанов, где интерметаллиды почти "лижут" воду. Но это нас не устраивает, поскольку преодолевать километры океанской толщи не более удобно, чем километры суши. Но кое-где рифтовые зоны забегают концами планетарных трещин на континентальные плиты. Разлом Красного моря не только разделяет донной трещиной Африку и Евразию, но кончик этой трещины, как уже говорилось, бежит по Израилю. Из космоса этот разлом хорошо виден, именно на нем лежат Мертвое море и Тивериадское озеро… Один из тихоокеанских разломов забегает в Айдахо (США), где взрывами газов силанов рвет скалы в Долине лунных кратеров… Есть рифтовая зона в Забайкалье, там летучие силаны, взрываясь, ломают лиственницы…

Как это дело выглядит в разрезе, видно на рисунке.

Насколько близко к поверхности подтягиваются языки чистых металлов в этих местах? От несметных и дешевых залежей чистого магния, кремния, алюминия нас отделяет всего ничего: 3-5 км. Это уже вполне достижимые глубины. Для проникновения туда не нужно техники завтрашнего дня, достаточно техники дня вчерашнего. Мы могли влезть туда еще при товарище Сталине, если бы товарищ Берия помог ему в организации бесплатной рабочей силы, а товарищ Ларин мог отправлять телеграммы в прошлое.

Горняки могут сказать, что с погружением в глубины Земли начинает расти температура, причем растет она довольно быстро – на 25°С с каждым километром. Это не смертельно на первых полутора-двух километрах, но, если руды залегают дальше, необходимо ставить столь дорогую технику по охлаждению проходческих горизонтов, что даже добыча золота на глубинах свыше 2,5 км становится нерентабельной. Но штука в том, что интерметаллиды подходят к поверхности холодными. На этом было основано одно из неожиданных, рискованных и уже сбывшихся предсказаний металлогидридной теории – о том, что в байкальской зоне рифтогенеза должен быть пониженный тепловой фон. Именно поэтому, кстати, температура, измеренная в Северо-Муйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали, оказалась гораздо ниже, чем предполагали, ведь этот тоннель находится как раз в зоне рифтогенеза. Если пересчитать температурный перепад между тоннелем и вершиной Муйского хребта в градусах на километр, получится всего 2°С/км. А не 30°С/км, как это бывает обычно. Значит, сама природа дала нам здесь фору.

Помощь природы тут состоит еще и в том, что в Забайкалье вечная мерзлота, которая не пропускает воду в глубину и не позволяет ей реагировать с силицидами с бурным выделением тепла – как это происходит в океанских рифтах, где из-за реакций очень высокая магматическая активность. То есть России в этом смысле крупно повезло… Так же, как и Соединенным Штатам: в американской зоне рифтогенеза, расположенной в пустыне Невада, стоит страшная сушь (уровень осадков менее 1 см в год). Это также спасает зону от перегрева теплом химических реакций и делает ее удобной для добычи. В Израиле тоже не слишком влажно, как известно, особенно в пустынном районе Мертвого моря. Вот три страны, которым повезло. Которые могут стать мировыми монополистами на рынке супердешевых легких металлов. Застрельщиками новой эры человечества. Две с половиной тысячи лет назад долuий бронзовый век сменился железным веком. Теперь и железный век, похоже, кончается…

Появление железа было революцией, перевернувшей планету. Не меньшей революцией будет и переход в век легких металлов. Это постепенно заставит отказаться от почти всей металлургической инфраструктуры века железного. Если вы хоть немного представляете себе, о чем идет речь, масштаб задачи не может не впечатлять. И уже за одну только эту конфетку можно было бы сказать металлогидридной теории большое сердечное спасибо, но она преподносит жаждущему чудес человечеству еще один сюрприз.