Спорыш тесно связан с божественным началом. Помимо приведенного выше приговора-молитвы из Дмитровского края об этом красноречиво говорят такие русские поговорки, как "Без Божьего благословенья ни в чем спорыньи не жди", "Вложи Боже споры, и в скирдах и в сборе!", равно как и генетически родственное с последним и украинское выражение "Спори, боже, хлiба-соли и всього доволi". Если эти восточнославянские примеры, записанные в ХIХ в., связывают спор с хлебом, то средневековое западнославянское язычество фиксирует еще более архаичный пласт представлений, когда божество было связано не только с возделываемой человеком, но и с дикорастущей растительностью. В Житие Оттона рассказывается, как в городе Велегоще местный жрец, решив напугать народ перед приездом христианских проповедников, спрятался в кустах и сказал проходившему мимо путнику: "Стой, человек, и внемли моему слову! Он сказал ему: я бог твой, я тот, который облекает поля травою и леса листием; плоды земли и древес и стад и все, что служит человеку, все в моей власти: даю поклонникам моим, отымаю у противников моих. Скажи народу в Велегоще не принимать чужого бога". Имя бога, от лица которого жрец обращался к прохожему, в Житие не названо. А. Гильфердинг считает, что это был Святовит, П.С. Ефименко и Н. Кареев полагают, что это был Яровит, однако оба бога обладали ярко выраженными солярными чертами. В древнерусском поучении против язычества "Слове св. Григория" почитание дневного светила приверженцами старой веры напрямую поставлено в зависимость от его воздействия на земные злаки: "И огнь рекуще спорыню соуша, егда зрѣеть. Сего ради оканьнии полуднье чтоуть и кланяються полъдне обратившес". Именно благодаря благотворному воздействию небесного огня на зреющую спорынью, славяне-язычники и кланялись на юг солнцу.

Однако до того, как она оказалась связана с земледелием, спорина была связана со скотоводством, следы чего также неоднократно фиксировались этнографами в различных регионах славянского мира в ХIХ – ХХ вв. "Приемы симпатической магии, связанные с двойным предметом, – отмечает Н.Н. Тихоницкая, – ярко выступают в скотоводстве с целью увеличения приплода. В Белоруссии верят: если спорыши, двойные колосья, дать съесть овце, то она родит близнецов. На Волыне, в Головнице двойной колос дается овцам, чтобы имели близнецов. Такое же поверье существует в Гонлинском районе". Применительно ко всему восточнославянскому региону такое же поверье констатирует и В.В. Усачева: "Считалось, что двойной колос способствует плодовитости скота: если корова или овца съест его, родится двойня (брест., гомел., витеб), ср. восточнославянский ритуал скармливания спорыша овцам".

Сама спорина мыслилась как порождающее начало в принципе, что прослеживается уже на лингвистическом уровне: русск. спорожать, спородить означали "рожать, родить, нарождать, народить". Об устойчивом бытовании данного значения в интересующем нас корне свидетельствует и приводимый В.И. Далем фрагмент русской народной песни: "Спородила меня матушка в зеленом саду, под грушею". То, что в ХIХ в. являлось просто красивым поэтическим оборотом, первоначально, как было показано выше, было исполнено совсем другим смыслом, заключавшимся в идее происхождения человека как такового из земной растительности. О древности использования интересующего нас корня в подобном контексте свидетельствует то, что в этом значении данное слово встречается уже в былинах киевского цикла. Так, например, в ответ на жалобы Добрыни Никитича матери на то, что она его "несчастного спородила", последняя отвечает:

"Я бы рада бы тя, дитятко, спородити:

Я талантом-участью в Илью Муромца,

Я бы силой в Святогора да богатыря…"

Во время заздравного причитания хозяин говорил хозяйке: "Спороди мне молодца: станом в меня, белым личиком в себя, очи ясны в сокола, брови черны в соболя!" С другой стороны, спородить что-либо могло только живое начало, а неживой природе в этой способности было отказано: "Ничего-то вы, горы, не спородили". Именно это качество спорыньи приводит к тому, что в некоторых текстах ее величают "матушкой", что невольно вызывает ассоциации с животворящей способностью Матери Сырой Земли: "На юго-западе России два колоса, выросшие из одного стебля, сросшиеся картофелины, морковины, орехи и т. д. называется "спориной". Считается, что "спорина-матушка попадается к счастью". (Ср. аналогичное английское поверье о "двойной" капусте)". В дальнейшем развитии этих "материнских" качеств спорыньи в восточнославянском фольклоре появляются образы ее детей: "Жатвенные песни говорят о "яровой спариньне", стоящей в поле "на карню", которая потом переходит на гумно, в клеть, вьет гнездо, выводит детей и распускает их по новым клетям. (…)

Яровая спорыня,

Иди с нивушки домой…

Во Петровково гумно.

А с гумна спорыня

Во амбар перешла,

Она гнездушко свила,

Малых деток вывела -

Пшеной выкормила,

Сытой выпила".

Как видим, спорынья мыслится как порождающее начало, имеющее детей.

Наряду с этим мы можем наблюдать антропоморфизацию спорины, наделение ее чертами человеческого облика. С одной стороны, в приводившихся выше примерах корень двойного колоса, который искали в ночь на Ивана Купалу, был похож на человеческую голову. С другой стороны, во многих регионах Руси последний сноп, также олицетворявший собой спорину, наряжали в женскую одежду и называли "бабой" или "дожинальной бабой". В Псковской области из сдвоенных колосьев изготовлялась особая кукла, которая так и называлась – спорынья. Поскольку последний сноп или венок уносили с поля в дом его хозяина, этнографы отмечают перенос связанных со снопом представлений на ее носительницу: "Наряду с персонификацией последнего снопа, носительница снопа и венка сливается с этим снопом и венком, и обряды переносятся на нее. Судя по описаниям, сноп несет женщина (старшая или избранная), венок обыкновенно надевают самой красивой или работящей девушке". Как видно из этого сообщения, с олицетворением спорыньи ассоциируется или старшая женщина, образ которой восходит к матери-прародительнице рода, или самая работящая, т. е. самая сильная из участвующих в жатве, или самая красивая, т. е. наиболее сексуально привлекательная девушка, что опять-таки перекликается с порождающим значением данного корня.

Однако спорыш мог ассоциироваться не только с человеком, но и с божеством. "В дожиночных песнях первой группы говорится о "спорыше", который ходит по улице и ждет приглашения. Хозяин или хозяйка приглашает его к себе в хату или во двор, где стоят столы с угощением (напечены пироги, наварена каша, есть пиво, мед, вино). Спорыша угощают и заканчивается песня заклинанием "спора".

Ай, ходзiу Спорыш из конца вулицы в конец,

Ах нихто Спорыша да у хату ня зовець

Обобралась господыня да Мартынова жана:

"Ходзи-жа ты, Спорыш, ох у хату ко мне!

Свядзь-жа ты, Спорыш, за цисовы стол,

За цисовым столом, за зяленым вином,

За зяленым вином, за полными кубками".

Як стала яна просиць Спорыша:

"Приспоры мне, Спорыш, и у доми, и у поли,

И у гумны, и у дворы и у клеци и у пеци,

И у клеци коробом, и у печи пирогом,

И у печи пирогом и на столе пирогами".

Весь сюжет данных дожиночных песен построен на мифологеме о боге как неузнанном госте. Спорыш ходит по улице, очевидно в антропоморфном облике, никто, кроме хозяйки дома, его не зовет в гости, а за это гостеприимство Спорыш одаряет ее хозяйство изобилием-спором. Понимая спор как рост, увеличение, урожайность, проявляющуюся в двойном предмете, Н.Н. Тихоницкая так заканчивает свое иссдование: "Анимистическое миропонимание сделало "спорыш" – двойчатый предмет – живым, зооморфным и антропоморфным существом, обеспечивающим спор: "Спешка-Спорышка", "Спариньня", "Спорыш", "Рай", бог. Исполнительница обряда – жница принимает на себя функции "Спорыша" и обращается тоже в божество… Самое понятие "спор", как размножение злаков, скота, становится, с развитием земледелия, выражением необходимого для данного момента качества ("спорная мука") или состояния ("на току – умолот", "у пеци пирогом"), общего достатка, успеха в работе, и становится в конце концов понятием счастья вообще".

Приведенные в этой главе материалы показывают, что связанные со спором обряды возникли на стадии простого собирательства, затем перешли в скотоводство и особое развитие получили в земледельческую эпоху. Вместе с тем нельзя не заметить тесную связь различных сторон восприятия спорыша с рассмотренными в этой части книги элементами матриархальной мифологии. Это и обозначение данным термином порождающего начала, и его восприятие как "бабы", "житной матки" или "матушки-спорыньи", и его ассоциация с земной растительностью при одновременном представлении Спорыша в человеческом облике, и его соотнесенность с понятием двойни. То обстоятельство, что как славянское понятие спор (спорыш) непосредственно относилось как к произрастанию хлеба и могло восприниматься в антропоморфном облике, так и греческое σποροι обозначало одновременно и "семя", и "потомки" (при наличии в древнегреческой мифологии сюжета о происхождении спартов-основателей пяти фиванских родов из посеянных в землю семян) говорит об индоевропейских истоках мифа о происхождении человека из земной растительности, независимые доказательства бытования которого в мифологиях различных индоевропейских народов были приведены выше. В свете этого мы можем только порадоваться, что благодаря созвучию изначального общего самонозвания славян с семантически родственным ему греческим понятием, этот факт привлек к себе внимание Прокопия Кесарийского, единственного из древних авторов, отразивших это чрезвычайно важное обстоятельство в письменных источниках. Стоит отметить, что весьма вероятную связь этнонима Σποροι Прокопия со славянским спор, спорый в значении "успех, прибыль, обильный, урожай" отметил и М. Фасмер, однако то, что он не соотнес известие византийского автора с образом Спорыша в славянской мифологии не позволило ему оценить всю важность данного обстоятельства. Как уже отмечалось, подобное самонозвание славян не фиксируется больше ни одним отечественным или иностранным источником, однако дополнительным доказательством истинности сообщения Прокопия служит наличие данного корня в личных славянских именах. Так, в жалованной грамоте баварского герцога Тассило III Кремсмюнстерскому монастырю 777 г. упоминается должностное лицо какого-то западнославянского племени Восточных Альп по имени Спаруна. В ХХ в. писатель И.А. Арсентьев вспоминает в своих мемуарах Николая Спорину, советского летчика времен Великой Отечественной войны. В ней так же участвовали М.Л. Споршев и И.А. Спрышков. Эти факты свидетельствуют о чрезвычайно устойчивом бытовании данного имени у славян. Отдельные следы понятие спора-спорины оставило и в географических названиях. Известно село Спорово, что говорит о том, что от данного корня образовывались и названия населенных пунктов. Кроме того, у восточных славян известно и озеро Споровское при Ясельде в Белоруссии.

Таким образом, данное архаичное самоназвание славян восходит к общеиндоевропейскому "растительному" мифу о происхождении первой пары, давшей начало человеческому роду, из земной растительности. Если попытаться определить время возникновения данного самоназвания, то, теоретически, это могла быть как эпоха матриархата, когда праматерью людей считалась одна Мать Сыра Земля, так и эпоха патриархата, когда утвердилось представление о людях как детях Неба и Земли. Вместе с тем, отмеченные выше элементы свидетельствуют скорее в пользу матриархальной идеологии как времени возникновения этого самоназвания и соответствующего мифа.

Глава 11

Богини, связанные с растительностью

Хоть с земной растительностью наиболее тесно и наиболее логично была связана Мать Сыра Земля, однако средневековые источники упоминают и других славянских богинь, также связанных с растительностью. Чешская Mater verborum отождествляет Живу с античной богиней плодородия Церерой. Польский писатель Я. Длугош соотносит эту Мать и богиню плодов уже с другой славянской богиней Маржаной, которая, как будет показано ниже, была связана уже не с жизнью, а со смертью. "Жива, богиня полабов" упоминается средневековым немецким хронистом Гельмольдом. Данное имя традиционно переводится как Жива, однако в оригинале рукописи стоит Siva, т. е. немцы называли ее Сивой. Интересно отметить, что почитание этой богини, равно как и некоторых других богов, вышло даже за пределы собственно западнославянского ареала. Древнеанглийские источники отмечают, что в Х в. в Англии, кроме германских божеств почитались также языческие боги Флинн (Flinn), Чернобог (Zernobok) и богиня Сиба (Siba, Seba, Sjeba), последняя в виде красавицы с длинными волосами, у которых в спрятанных за спину руках изображались золотое яблоко и виноград с золотым листом как символы красоты и плодородия. Культ Чернобога, славянская этимология которого очевидна, отмечал у средневековых полабских славян тот же Гельмольд, а о боге Флинце у лужичан упоминали более поздние писатели, такие как Бото, Христофор Манлий, Иеримия Симон и ряд других. Очевидно, что упоминаемая наравне с ними средневековыми англосаксонскими источниками Сиба также является славянской богиней Сивой.

Воспоминания об этой богине сохранялись на землях уже онемеченных полабских славян достаточно долго. Немецкий писатель Николай Маршалк в 1520 г. отмечает не только связь Сивы с растительностью, но и описывает ее как богиню любви:

В просторный Раценбург

К Сиве с почестями приезжали

На (реку. – М.С.) Пегниц с серебром и златом.

Богине, что грешила попеременно

Со страстью, с похотью

С розами и лилиями на груди.

Интересно отметить, что с цветами описывалась и славянская богиня любви в Моравии.

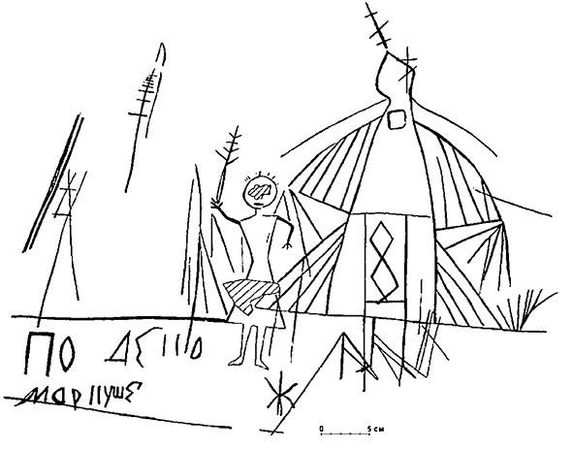

Рис. 9. Богиня с ветвью из Тиуновского святилища

Иржи Стржедовский в 1710 г. так писал о почитании этой богини: "Среди Мораван Венера, или Красопани, называемая также Дзидзилеля, почиталась с большим великолепием. <… > Ее нагое изваяние изумительной работы имело вид прекраснейшей женщины или девушки; глаза были игривы, сладостны и полны соблазна, тело белоснежно, волосы ниспадали до колен; миртовый венок, переплетенный красными розами, украшал голову; уста, скромно усмехавшиеся, держали срезанную розу; на месте сердца был виден луч или пылающий факел; сзади тело было раскрыто, так что можно было увидеть сердце. Богиня ехала на золотой колеснице, которую везли два белых голубя и два лебедя. Рядом стояли три нагие девы, или Грации, взявшись за руки, спинами друг к другу". Понятно, что три грации этот поздний автор позаимствовал из античной мифологии, однако колесница, влекомая лебедями, имеет весьма древние корни в центральноевропейском регионе. Следует отметить, что чешские источники XIV в. называют планету Венера Красопани, а что касается граций, то в 1780 г. Папанек писал, что по-чешски они назывались "милостками". Следует также отметить, что более поздний немецкий автор С. Бухгольц прямо отождествляет Сиву с Венерой.

Еще один достаточно поздний автор упоминает о другой западнославянской богине, связанной с растительностью, и притом даже называет связываемый с ней цветок. Петр Альбин в 1590 г. писал: "Цица, то есть молочная или кормилица; всеобщая питательница. От которой получила свое имя трава цист [чистотел], которая в Марке и Лужицах весьма распространена". Аналогичное представление бытовало и на Руси, только одноименное растение посвящалось уже Богородице: "Есть трава Богородицкая. Ростет кустиками; а листочки – что дикая мята… А та трава добра человеку от уроков и от призоров привсяких; или у женскаго пола болят груди – истолки, хлебай и парь". Хоть эти свидетельства достаточно поздние, однако вряд ли стоит полностью отвергать их только на основании одной лишь хронологии. Как свидетельствует сравнительная мифология, у целого ряда народов существовали богини, связанные с растительностью, а средневековое Житие Оттона показывает, что в Велегоще не названный бог считался тем, "который облекает поля травою и леса листием; плоды земли и древес и стад" – все было в его власти. Соответственно, в других регионах славянского мира подобными функциями могла обладать и богиня.