Город исстари считался крупным центром соляного производства. Недаром Старую Руссу порой неофициально именовали "городом соли", а само соляное производство в старину называли "русским промыслом". Это нашло отражение в гербе Старой Руссы, пожалованном ей в 1781 г. Герб представляет собой щит, разделенный пополам. В верхней его половине находятся атрибуты новгородского губернского герба, в нижнем поле (оно зеленого цвета) - собственно старорусская символика: струя воды, текущая из трубы на црен - большую железную сковороду для вываривания кристаллической соли. Соль выпаривали из минеральной воды, которую брали сначала из выходящих на поверхность источников, а позднее, когда производство значительно расширилось, воду стали черпать из глубоких скважин, специально пробуренных. Остатки соляных варниц находят здесь в самых ранних культурных слоях. Город был заложен как раз на соленых источниках, и первопричина его возникновения, видимо, и кроется в необходимости добывания соли, в которой испытывала большую нужду древняя Русь. Повезло Старой Руссе также с географическим местоположением - "город соли" был построен на важном торговом пути, называемом в летописи Путем "из варяг в греки". Этот знаменитый водный путь проходил по Неве, Ладоге, Волхову, Ильменю, Ловати, Днепру, соединяя страны Балтии со странами Черного и Средиземного морей. Купцы везли "русскую" соль в Киев и в Новгород, продавали на Руси и за границей, отчего город получал немалые доходы. Неудивительно, что Старая Русса очень быстро превратилась в один из крупнейших городов Новгородской земли (наряду с Новгородом и Ладогой). Для новгородцев город имел еще важное военно-стратегическое значение, исполняя роль пригорода Новгорода в системе оборонительных линий.

Тысячелетняя история Руссы богата событиями: Русса неоднократно подвергалась нападениям Литвы, вовлекалась в междоусобные войны удельных князей, отдавалась им "на кормление", переживала мор и засуху, пожары и разграбления. Вместе со всеми новгородскими землями Старая Русса в конце XV в. вошла в состав владений Московского государства.

Город на протяжении последних столетий стал знаменит также своими минеральными водами и лечебной грязью. В настоящее время Старая Русса - город-курорт (курортом он стал уже в 1828 г.), известный, в частности, и тем, что здесь провел последние восемь лет своей жизни великий писатель Ф.М. Достоевский.

Прежде, чем напомнить некоторые этапы истории застройки города Старая Русса и воспроизвести схемы его застройки (что позволит вам затем более наглядно воспринимать информацию о местоположении старорусских улиц и происхождении их наименований), приведем краткую географическую справку о городе и районе.

В наше время, в начале XXI века, Старая Русса - город областного подчинения, районный центр в Новгородской области, расположенный в 99 км к югу от Новгорода (это третий по величине город в Новгородской области) на Приильменской низменности, по берегам р. Полисть (бассейн озера Ильмень), при слиянии с ней рек Порусья и Перерытица.

Географическая широта: 57°59', географическая долгота: 31°20'. В городе есть железнодорожная станция на линии Бологое-Дно: железнодорожные магистрали связывают Старую Руссу с Москвой и Санкт-Петербургом, Псковом. Ежедневные поезда от Москвы и Санкт-Петербурга - наиболее комфортный способ добраться до города. Речная пристань в настоящее время для пассажирских перевозок не используется. Через город проходят многочисленные шоссейные дороги и речные пути, он является также одним из промышленных и культурных центров Нечерноземья.

Население города Старая Русса составляет 35,5 тысячи человек, района - 16,1 тысячи. На территории района находятся 287 населенных пунктов, объединенных в 22 административно-территориальные единицы - сельсоветы. Протяженность дорог с асфальтовым покрытием в городе составляет более 65 километров, в районе - около 260. Имеются 23 междугородных автобусных маршрута, аэродром 123-го авиаремонтного завода, взлетно-посадочная полоса которого соответствует международным требованиям.

Земельные ресурсы района составляют 308,8 тысячи гектаров, из них сельхозугодья - 27,5 процента, лес - 56,3 процента.

Средняя температура января -8°С, июля +17°С. Осадков около 550 мм в год, главным образом в апреле - октябре.

По последним данным, в городской черте Старой Руссы насчитывается около 180 улиц, переулков, площадей и набережных.

Южное Приильменье!.. Когда и какими народами были заселены эти земли? Чем занимались в далеком прошлом жители маленьких деревень и больших поселений, расположенных на берегах озер и рек, около болот? Как первоначально были названы эти поселения? Далеко не на все вопросы могут ответить Шелонские пятины (1495 г.) или страницы летописи. Немало загадок частично могут раскрыть археологические исследования, а некоторые разгадки таятся в самих названиях населенных пунктов, в названиях рек и озер, в названиях улиц...

С веками изменения в исторической географии русских городов происходят неизбежно: города растут, потому что развивается их экономика, идет прирост населения, появляются новые дома, улицы, переулки и целые кварталы. В более удобных местах появляются новые населенные пункты, которые в древности называли "починки", а некоторые приходили в упадок, и их называли "пустошь". Деревни, ремесленные и рабочие слободки становились городскими улицами, названия которых были связаны или с географическим положением или направлением дороги (Устрека - "устье реки", Заболотье - "за болотом", Заднее Поле, Крестецкая улица, Волотовский переулок), или с именами собственными (Дитяткина, Сомровая, Булина улицы), или с развитыми промыслами (Соляная улица, Черепичный, Кирпичный переулки), а также в немалом числе - с названиями храмов, расположенных на данной улице или к которым та или иная улица (дорога) вела (Успенская, Ильинская, Мининская, Георгиевская и т. д.)

История древнего города Руса, с конца XVI века ставшего носить имя Старая Русса, его историческая география и планировка интересовали многих ученых, исследователей. Археологические исследования, проводящиеся в нашем городе ныне под руководством Елены Владимировны Тороповой (НовГУ имени Ярослава Мудрого), как и работы ее предшественников по археологическому "цеху", убедительно доказывают, что Старая Русса, упоминаемая в Новгородских летописях впервые в 1167 году, существовала значительно раньше этой даты. Открытые археологами пласты культурного слоя двадцатых годов XI века дали огромное количество находок, подтверждающих, что в тот период город уже имел богатую материальную и духовную культуру, осуществлял торговые связи с северными и южными государствами и уже принял православие. Яркой иллюстрацией этому стали археологические находки, сделанные в конце XX - начале XXI века на Борисоглебском и Георгиевском раскопах. Древнейший культурный слой, содержащий остатки деревянных срубов и печей-каменок, показывает, что наиболее ранняя застройка появилась здесь в конце Х века. Таким образом, установленный и доказанный археологией возраст Старой Руссы - немногим более тысячи лет!

Не исключено, что смутное воспоминание о связи нашего города с начальными страницами истории русского народа отражено в некоторых древних исторических повествованиях, принадлежащих перу иноземных авторов. Речь идет о сообщениях средневековых арабских историков и географов, которые неоднократно упоминают народ русы, начиная с VII в. В связи со средневековой Русой наибольшее внимание привлекает одно из них, принадлежащее арабскому писателю конца IX - начала X в. Ибн-Дасте. Этот автор описывает русов как политически организованную народность, численностью 100000 человек, во главе с царем, именовавшимся Хакан-Рус (хакан, или каган, - это титул правителя, употребляемый восточными авторами). Ибн-Даста дает географическое описание страны русов: русы живут на острове, окруженном озером; обойти по окружности остров можно за три дня пути. Остров покрыт лесами и болотами, земля настолько сырая, что стоит наступить на нее ногой и она трясется по причине обилия в ней влаги.

Некоторые историки и языковеды убеждены, что приведенное Ибн-Дастой краткое описание страны русов вполне подтверждается настоящим местоположением города Старая Русса в Новгородской области. По их мнению, в этом отрывке содержится скрытое указание на древнюю Русу как главный город, столицу первоначальной Руси, причем название Руса вытекает из этнонима русы и истолковывается как "город, основанный русами; "русский" город". А поскольку арабские источники упоминают о русах еще с VII в., то и основанный ими город Руса возник очень-очень рано, может быть, даже раньше VII в. Недаром историк М.И. Полянский, посвятивший в конце XIX в. большую работу историко-статистическому обследованию Старой Руссы и Старорусского уезда, полагал, пользуясь сообщениями арабских авторов, что основание города относится к временам доисторическим и что город этот, несомненно, древнейший в России. Полянскому, разумеется, еще не были известны новые археологические данные, свидетельствующие об основании города не раньше X в.

Какие же аргументы находят исследователи, чтобы доказать связь приведенного сообщения Ибн-Дасте с местоположением Старой Руссы (ведь арабский историк этот город как таковой даже не упоминает)?

Прежде всего, характер местности. Страна русов, как следует из сообщения, находится среди глухих лесов и болот, кругом низменность, много влаги, и это вполне соответствует ландшафту Старорусского края. Но главная, ключевая фраза здесь - "русы живут на острове". Она трактуется по-разному. Историк М.И. Полянский в качестве аргумента приводит большое количество урочищ и поселений с названием Остров в Старорусском уезде, следовательно, надо понимать, что страна русов - это "страна островов", острова для нее типичны. Но такое понимание не отвечает смыслу приведенной выше цитаты: в ней говорится не о множестве островов, а о каком-то одном конкретном острове. Более того, название Остров часто встречается не только в окрестностях Старой Руссы, но и по всему Русскому Северу. Слово остров в народных говорах имеет много значений, среди которых "участок леса в степи", "сухое место на болоте", "возвышенность на равнине". "поляна в лесу", "лесная роща" (недаром мы употребляем выражение "островок леса") и т. д. Поэтому урочища и поселения, носящие название Остров, обычно расположены на лесных холмах, возвышениях среди болот. В сообщении же арабского автора говорится о некоем большом острове, омываемом водой.

Выдающийся русский академик А.А. Шахматов тоже с доверием отнесся к сведениям восточного автора, но подходил к разгадке "острова русов" более основательно, пользуясь большим количеством источников. Он соотнес сообщения Ибн-Дасты, а также ученых арабов Аль-Бекри, Гардизи, с фактами других средневековых источников, среди которых были западноевропейская "Хроника Ливонии" Генриха Латвийского, скандинавские саги и Новгородская летопись. В "Хронике Ливонии" говорится о некоем городе Острогард в стране Руция, и его название легко истолковать как "Островград", т.е. "Островной город, город на острове". В скандинавских сагах в свою очередь часто упоминается в древней Руси город Холмгард. Название этого города первой частью походит на русское слово холм, следовательно, Холмгард может означать "Холмград; город на холме". Слово холм близко по значению слову остров, оба они указывают на нечто круглое, выделяющееся из окружающего ландшафта, поэтому в некоторых русских говорах данные слова даже являются синонимами. Следуя такой логике, можно думать, что Холмгард и Острогард - один и тот же островной город, просто в разных источниках он назван по-разному. Наконец, из Новгородской первой летописи

А.А. Шахматову был известен топоним Остров, связанный с частью территории города Русы у реки Полисти; на нем игумен Мартирий срубил в 1192 г. церковь и монастырь во имя Спаса Преображения. А.А. Шахматов сопоставил этот летописный факт с сообщениями иностранных источников и сделал вывод: Холмгардом или Острогардом иностранцы называли именно Русу, поскольку первоначально она была заложена на острове и справедливо считалась островным городом, окруженным со всех сторон водой. Впоследствии название островного города Русы, столицы русов, было перенесено на всю страну (Русия или Руция) и вызывало у иностранцев, в том числе у арабских историков, ложное представление о том, что вся страна русов помещалась на одном большом острове. Страна эта находилась в Южном Приильменье. В пользу такого местоположения древнейшей Руси, по мысли А.А. Шахматова, свидетельствуют два обстоятельства. Первое - топонимия: именно в Южном Приильменье больше, чем где-либо, обнаружено географических названий с корнем рус-: река Порусья, озеро Русское, местность Околорусье и т.д., которые могли быть оставлены древними русами. Второе - сообщение арабского писателя Аль-Бекри, в котором говорится о том, что Волга течет в страну хазар из страны русов. Это еще одно указание на то, где искать первоначальную Русь: искать ее следует в Южном Приильменье, поскольку Волга начинает свое течение поблизости от этих мест.

Итак, гипотеза академика А.А. Шахматова признает город Русу первоначальной столицей, политическим центром древнейшей страны Русь и "русского" народа (слово "русский" берем в кавычки, поскольку в древности оно понималось совсем по-другому, нежели сейчас). Позднее столица древней Руси, по мысли А.А. Шахматова, переместилась из Русы в новый построенный на истоке Волхова город, который так и назвали - Новгород ("Новый город"), а город Руса в противовес Новгороду (т.е. "Новому городу") стали именовать Старой Русой (или Старой Руссой). К Новгороду от Русы по наследству перешло также ее скандинавское наименование - Холмгард; теперь "Островным городом" в скандинавских сагах называли уже Новгород. Руса же утратила свое первоначальное значение и стала вторым по величине городом в Новгородской земле.

Изложенную выше гипотезу поддержал известный краевед, знаток истории Старой Руссы, профессор НовГУ имени Ярослава Мудрого И.Н. Вязинин. Он подкрепил ее новыми фактами, в частности, предпринял попытку более определенно, нежели А.А. Шахматов, обосновать местоположение древней Русы на острове. В отличие от авторов XIX - начала XX в., пользовавшихся лишь печатными трудами и скудными архивами, И.Н. Вязинин знаком с подробной картой Южного Приильменья и детальным планом древней Русы и располагает данными археологических раскопок.

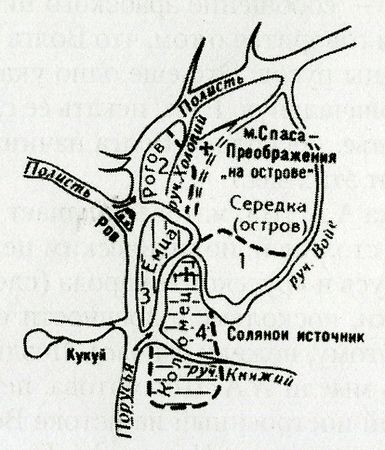

Древние части-"концы" Старой Руссы.

(Схема из книги И.Н. Вязинина "Старая Русса в истории России", Новгород, 1994, с. 22).

К настоящему времени не сохранились Емецкое болото, ручьи Холопий, Глубокий и другие, почти исчезли ручьи Княжий и Малашка (древняя Порусья) и окончательно засыпаны старые руслища, заметные еще в XIX в. Тем не менее, даже сейчас в городе сохранился большой "остров", омываемый Порусьей, Полистью и соленым ручьем Войе. Как раз на этом месте, согласно Новгородской летописи, построили храм Спаса Преображения и здесь же основали первоначальный городок солеваров. Поселение Остров позже, с развитием торговых связей с Волгой, стали называть на волжский манер - Осередок, и это название укоренилось и со временем превратилось в название Середка. И.Н. Вязинин предполагает, что арабские писатели, ученые, географы, прибывавшие в город Русу по Волге, знали название центра города - Остров. По нему они называли и все Южное Приильменье "Островом". Эта местность, окруженная со всех сторон озерами и болотами, уже сама по себе напоминает большой остров, что и нашло отражение в сообщении Ибн-Дасты.

Здесь стоит, однако, заметить, что название Середка никак не связано с названием Остров и поэтому не может служить аргументом в поддержку мнения И.Н. Вязинина. Случилось ли переименование поселения Остров в Осередок и далее в Середку, - сказать определенно нельзя, нет письменных доказательств. Кроме того, неясно, можно ли отождествлять Остров и Середку и вообще являлся ли Остров географическим названием или просто нарицательным словом.

Теория, согласно которой древняя Руса объявляется первой столицей северной Руси, на первый взгляд, выглядит весьма убедительной и стройной. Неудивительно, что и для рушан, любящих свой родной город, она особенно привлекательна. Но не все так просто. Созданное в начале прошлого века, это четкое научное построение в современных научных кругах, по всей видимости, признано уже устаревшим. Во второй половине XX в. были открыты новые, не известные ранее письменные источники, существенные шаги в изучении фактов прошлого сделала археология и топонимика. Наука не стоит на месте, вооружается новыми знаниями и открытиями. Большинство историков и археологов, разрабатывающих тему "Острова русов" и их первоначальной столицы, склонны все-таки отдать пальму первенства в этом вопросе не Старой Руссе, а Новгороду. К их аргументам тоже стоит прислушаться.

Во-первых, упомянутыми выше "островными" названиями Острогард и Холмгард иностранцы изначально именовали скорее всего Новгород. Скажем, связь Новгорода и Холмгарда, часто упоминаемого в древнескандинавских преданиях, подтверждается документально. "Главный стол конунга Гардов (древнескандинавское название Руси) находится в Холмгарде, который теперь называется Ногардар" (т.е. Новгород), - читаем в одной древней саге. И нет даже намека на то, чтобы Холмгард когда-либо отождествлялся с Русой. Предположение о переносе этого названия с Русы на Новгород ничем не обосновано.

Во-вторых, в Новгороде, как выяснилось уже после А.А. Шахматова, был свой "остров". Им могла быть возвышенная часть городской территории на правом берегу Волхова, называемая в летописях Холм, Славенский Холм, Славно, а впоследствии Славенский конец Новгорода. Из-за этого Холма, возможно, и закрепились среди иностранных гостей "островные" наименования Новгорода, особенно Холмгард. Выше мы уже говорили, что слова холм и остров по смыслу очень близки. Ну а поскольку Новгород, согласно этой версии, считался "островной" столицей русов, то и вся страна их могла представляться иностранцам большим островом. Поэтому неопределенное сообщение Ибн-Дасты о том, что "русы живут на острове", пожалуй, с большей вероятностью следует связывать со страной, управляемой Новгородом, а не Русой. Добавим к этому, что в окрестностях Новгорода характер местности такой же, как в Южном Приильменье - леса, болота и низменности, да и топонимов с корнем рус- не меньше, чем в Старорусском крае: река Русская (ныне Гриб), деревня Русса к северу от Новгорода, село Русыня и т. д.