Следует отметить, что в последние десятилетия в исследованиях креативности и творчества наметилась тенденция возрастания интереса к проблематике восприятия, принятия, освоения и использования оригинальных и творческих идей. Это и понятно: зачастую прекрасная научная идея может оказаться нереализованной и невостребованной не потому, что является непрактичной или неинтересной, а потому, что не была должным образом воспринята, оценена и прорекламирована. Зачастую эффективное осуществление этих функций во многом зависит от другой важнейшей характеристики субъекта – его инновационности.

2.1.2. Подходы к определению инновационности субъекта

В связи с важностью исследований инновационности как фактора, во многом обеспечивающего адаптацию субъекта к постоянно изменяющемуся миру, встаёт вопрос научного определения этой психологической категории. В общем случае инновационность субъекта может быть рассмотрена как его способность на когнитивном и, если это необходимо, на поведенческом уровне обеспечить появление, восприятие, а также возможную доработку и реализацию новых и оригинальных идей.

В литературе можно выделить три подхода к определению инновационное™ субъекта в зависимости от степени принятия им инноваций [Gauvin, Sinha, 1993]: 1) как способность субъекта быть первым во взаимодействии с инновациями; 2) как фактор, повышающий вероятность того, что субъект будет инноватором; 3) как фактор, ускоряющий принятие субъектом новых технологий.

По мнению некоторых авторов, инновационность предполагает способность субъекта черпать идеи извне системы и привносить их внутрь её, а также умение эффективно представлять эти идеи [Grewal et al., 2000; Larsen, Wetherbe, 1999]. Выделяется ряд личностных факторов, оказывающих влияние на её основные параметры, среди которых [Agarwal., Prasad, 1998; Goldsmith, 1984; Hirschman, 1980; Leavitt, Walton, 1975; 1965; Manning et al., 1995; Midgley, Dowling, 1978; Robinson et al., 2005; Roehrich, 2004; Schillewaert et al., 2005]:

• потребность в стимуляции;

• стремление к новизне;

• чувствительность к противоречиям, новому опыту и оригинальным, непохожим на другие стимулам;

• склонность к риску;

• креативность;

• готовность к переработке информации;

• независимость суждений;

• открытость опыту;

• осведомлённость и проч.

Инновационность субъекта тесно связана с его предпринимательским потенциалом [Gilad, Levine, 1986; Hisrich, 1990; Kets de Vries, 1977; Krueger, 1993; Mancuso, 1973; Martin, 1984; Moore, 1986; Scheinberg, Mac-Millan, 1988; Shapero, Sokol, 1982].

Практика реализации и внедрения инноваций зачастую выявляет значительные трудности на этом пути. Эти трудности могут быть обусловлены как организационными (ригидность существующей структуры, её невосприимчивость к новым идеям и решениям и др.), так и психологическими (стереотипность мышления членов социальной системы, консервативные установки её руководителей и т. п.) причинами. В контексте совладания с указанными трудностями особую важность может приобретать гибкость мышления участников инновационнного процесса, которая может быть выделена в отдельный вид мышления – "инновационное мышление". Часть авторов уподобляют его "гибкому" и творческому и определяют как способность изменять свои планы в условиях постоянно изменяющихся параметров информационной среды [Harrison, Home, 1999].

В связи с тем, что потребителями инноваций могут быть как отдельные индивиды, так и социальные системы, для более полного и развёрнутого анализа инновационности необходимо осуществлять её изучение на следующих уровнях:

• индивидуальном (личностном);

• организационном;

• групповом;

• социокультурном.

Ниже мы подробно осуществим анализ инновационности на указанных уровнях.

2.1.3. Психологические характеристики субъекта инновационной деятельности

Научный анализ инновационности предполагает её исследование как личностной характеристики субъекта, включающее изучение когнитивной, мотивационной и эмоциональной составляющих. Особенности формирования, функционирования, проявления и развития личностной инновационности во многом определяют стилистику поведенческих проявлений субъекта в условиях постоянно меняющихся экономических, технологических, информационных, социально-политических и других параметров современного мира. Так, Э. Роджерс в рамках уже упомянутой теории диффузии инноваций осуществил типологизацию субъектов инновационной деятельности в зависимости от степени их вовлечённости в процесс внедрения и реализации новых идей, решений и технологий [Rogers, 1995; Rogers, 20046]. Он выделил:

• инноваторов, склонных идти на риск ради инноваций;

• ранних потребителей, в целом принимающих инновации без особых задержек;

• поздних массовых потребителей, представленных в основном скептиками;

• медлительных и "опоздавших", которые являются зачастую консерваторами.

В рамках ещё одной классификации все участники инновационного процесса делятся на:

• инноваторов, наиболее активно принимающих новые идеи и технологии;

• имитаторов, которые придерживаются веяний моды, традиций и мнения большинства

• и "повторителей", которые склонны повторять однажды сделанный выбор несколько раз [Harrison, Home, 1999].

Другой из наиболее известных теорий, позволяющих дифференцировать участников инновационного процесса в зависимости от их отношения к новым идеям, технологиям и предложениям, является "адаптационно-инновационная" теория [Kirton, 1984]. Она объясняет различия в стиле мышления различных индивидов при решении ими преимущественно творческих задач. Эта теория появилась в 1980-х годах в США в период бурного развития там различных форм малого бизнеса. В рамках этой теории основной акцент делается на изучении скорее не уровня инновационности субъекта и его личностных характеристик, связанных с ней, а стилистики мыслительной деятельности субъекта, а также качественного своеобразия процессов мышления и принятия решения в условиях осуществления этой деятельности. В соответствии с этой теорией каждый человек находится в определённой точке шкалы: адаптор – инноватор.

Далее мы рассмотрим, используя целый ряд критериев, в чём конкретно могут состоять на психологическом уровне различия между указанными двумя типами.

1. Стиль осуществления деятельности. Адаптор. Ему свойственна аккуратность и надёжность. В выполнении возложенных на него обязанностей он деловит и дисциплинирован. На него в большинстве случаев можно положиться, так как всю работу он выполняет качественно. Склонность адаптера к методичности позволяет ему довольно эффективно осуществлять рутинную деятельность, он может аккуратно и обстоятельно выполнять даже однообразную работу. При этом он не склонен идти на риск, иногда даже обоснованный. Во всём адаптор производит впечатление человека ответственного. Выглядит невосприимчивым к скуке.

Инноватор. Может показаться недисциплинированным, относящимся к своим обязанностям не очень ответственно. Зачастую производит впечатление человека поверхностного и несерьёзного. Способен к качественному и обстоятельному выполнению рутинной и повседневной работы только в течение кратковременных порывов. Инноватор склонен делегировать рутинные функции другим людям или избегать их вовсе. В процессе достижения поставленных целей не очень охотно использует уже известные средства. Выглядит не очень основательным и практичным, часто шокирует окружающих.

2. Специфика мышления. Адаптер. Склонен скорее решать поставленную задачу, чем находить новую проблемную область. Ищет решения проблем в апробированных и понятных (ожидаемых) направлениях. Склонен путать цели и средства.

Инноватор. Скорее будет отыскивать новые проблемные области и новые решения уже поставленных задач. Решать рутинные задачи ему просто неинтересно. Он интересуется всеми сопутствующими аспектами проблемы, компетентен во взаимодействии с ними. В столкновении с новыми и нестандартными ситуациями чувствует себя "как рыба в воде". Но при необходимости решать задачу или проблему уже известными и апробированными способами словно "скисает".

3. Стиль работы в группе. Адаптер. Чувствителен к другим людям, способствует сплочению и кооперации в группе. В связи с тем, что он склонен к стабильным и устойчивым отношениям, адаптор не очень любит необычные формы поведения партнёров по общению, а также сам старается не совершать необычных и непонятных другим поступков.

Инноватор. Нечувствителен к другим людям, может создавать угрозу сплочённости и кооперации в группе в силу склонности к нестандартному поведению. Кроме этого, зачастую инноватор заинтересован в том, чтобы "расшатать" устойчивую группу с тем, чтобы в ней произошли хоть какие-нибудь перемены.

4. Степень зависимости/независимости от окружения. Адаптор. Редко бросает вызов существующим правилам. Если и бросает, то только тогда, когда обеспечен сильной поддержкой. Его больше устраивает стабильность в отношениях. Часто он неуверен в себе, реагирует на критику с показным согласием. Однако такая реакция адаптера может сопровождаться глубокими переживаниями. Чувствителен к давлению и власти. Может достаточно долго мириться с ситуацией, которая его не устраивает. Уступчив и покладист. Предпочтёт не ввязываться в конфликт, чем доказывать свою правоту. Конформен. Ему зачастую недостаёт конфликтной компетентности как умения эффективно использовать конфликт для решения встающих перед ним задач.

Инноватор. Часто бросает вызов правилам, не проявляет особого уважения к традициям. Его зачастую не волнует, что в результате его действий может возникнуть конфликтная ситуация. Выглядит уверенным в себе и независимым в период продуцирования идей. Однако в период выполнения рутинных функций в течение коротких промежутков времени может терять уверенность в себе и становиться подавленным и подверженным влиянию. Не нуждается в согласии и поддержке для формирования веры во что-либо в условиях критики. Может отстаивать свою точку зрения, если уверен в её правильности, до конца. При этом инноватору может быть совсем не важно, насколько его точка зрения популярна или пользуется поддержкой. Бывает неуважителен к общегрупповому согласованному мнению; может выглядеть несговорчивым, резким, создающим диссонанс в группе.

5. Отношение к изменениям. Адаптор. К переменам зачастую относится скептически. Но при этом может обеспечивать надёжный фундамент для рискованных предприятий инноватора. Сокращает проблемную область посредством постепенных усовершенствований или более высокой производительности с максимальной преемственностью и стабильностью. Избегает резких и революционных изменений. В совместную с инноватором работу привносит стабильность, порядок и последовательность.

Инноватор. К изменениям относится позитивно, зачастую даже нуждается в них. Может выступать катализатором изменений в устойчивой группе или структуре. В совместную с адаптером работу привносит ориентацию на задачу, независимость от прошлого и от уже устоявшихся теорий. Обеспечивает динамику для периодических кардинальных перемен, без которых система или организация закостенеет.

6. Качества менеджера. Адаптор. Эффективно управляет уже существующими структурами. Но в случае кризиса может оказаться не очень эффективным руководителем. Важен для повседневного функционирования организации. Однако иногда его необходимо "выдёргивать" из привычной обстановки.

Инноватор. Склонен брать на себя управление в непредсказуемых ситуациях. Очень эффективен в периоды непредвиденного кризиса или в процессе профилактики такого кризиса (но только в случае, если инноватор находится под контролем) [Kirton, 1984].

Выше описаны идеальные представители указанных типов. В реальности каждому человеку свойствен определённый набор качеств, которые могут принадлежать к списку личностных особенностей как адапторов, так и инноваторов.

2.1.4. Виды личностной инновационности

Выделяются различные виды инновационности. Ниже мы более подробно опишем некоторые из них.

Когнитивная и сенсорная инновационность. Психологическое исследование инновационности субъекта предполагает прежде всего анализ его способности, с одной стороны, воспринимать новые идеи и технологии, а с другой – их осмысливать и творчески дорабатывать. В связи с этим могут быть выделены соответственно два вида личностной инновационности: сенсорная и когнитивная.

Сенсорная инновационность – это тенденция получать удовлетворение от взаимодействия с вещами из внешнего мира. Сенсорные инноваторы склонны скорее не структурировать и анализировать новую информацию, а использовать её для удовлетворения своей потребности в новизне [Hirunyawipada, Paswan, 2006]. Указанный вид инновационности может активироваться как внутренними (например, фантазиями), так и внешними (например, результатами действий человека) стимулами. Поведенческие проявления сенсорной инновационности могут быть связаны с поиском и принятием риска. Примером может служить устойчивый интерес человека к экстремальным видам спорта [Pearson, 1970; Roehrich, 2004].

Когнитивная инновационность – это тенденция получать удовлетворение от нового опыта, от взаимодействия с чем-либо новым и от изучения закономерностей функционирования этого нового. При этом субъект может получать "вторичное" удовлетворение от результата работы с полученной информацией, её пере структурирования и дополнения. Когнитивная инновационность обусловливается потребностью в новом знании о вещах, фактах, процессах и о том, как они взаимосвязаны. Реализация указанной тенденции стимулирует мыслительную деятельность и развитие когнитивной сферы субъекта [Venkatraman, 1991].

Врождённая и реализованная инновационность. Врождённая инновационность – это способность субъекта принимать инновационные решения вне зависимости от влияния опыта других людей в процессе коммуникации с ними [Midgley, 1977; Vandecasteele, Geuens, 2009]. Такое понимание инновационности, тем не менее, предполагает предварительное взаимодействие с другими для того, чтобы ознакомиться с их опытом. Врождённая инновационность представляет собой целостное психологическое образование наподобие личностной черты [Mudd, 1990].

Реализованная инновационность – это поведенческие проявления субъекта в контексте его участия в инновационном процессе, которые могут быть подвергнуты наблюдению.

Для формирования максимально полного и объёмного представления о том, что же представляет собой личностная инновационность, а также понимания того, какие факторы оказывают влияние на её формирование, развитие и проявление, нам кажется необходимым соотнести эту психологическую категорию с широко распространённым и более изученным понятием "креативность".

2.1.5. Проблематика взаимосвязей между инновационностью и креативностью субъекта

Проблематике взаимосвязей между инновационностью и другими личностными характеристиками субъекта в научной литературе в последнее время уделяется определённое внимание. Прежде всего это касается вопроса о сходстве и различиях между понятиями "инновационность" и "креативность" человека. Зачастую креативность рассматривается как "составная часть" инновационности. Так, М. Уэст считает, что инноватор – это человек с достаточно высоким уровнем как креативности, так и инновационности, который способен не только продуцировать новые оригинальные идеи, но применять их на практике [West, 2004]. Как уже указывалось выше, креативность иногда считают "первым шагом" в последующих инновациях. Дж. Хип даёт оригинальное определение креативности как комплекса идей и концепций с учётом того, что дальнейшие инновации будут являться её конкретной реализацией [Heap, 1989]. П. Титас относится к креативности как к рождению потенциально новых идей пока только в фантазии автора [Titus, 2000]. В этом случае инновационность – это способность человека на когнитивном и, если это необходимо, и поведенческом уровнях обеспечить появление, восприятие и возможную реализацию этих идей.

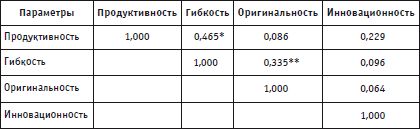

В проведённом нами эмпирическом исследовании были проанализированы корреляционные связи между параметрами креативности и инновационностью субъекта [Яголковский, 2007]. В исследовании приняли участие 82 испытуемых (50 женщин и 32 мужчины). Для диагностики креативности были выбраны задания, входящие в вербальный тест творческого мышления "необычное использование" Дж. Гилфорда [Аверина, Щебланова, 1996]. Исследовались три параметра креативности:

беглость (продуктивность) – общее количество рекомендованных участниками экспериментов идей, соответствующих требованиям предложенных им заданий;

гибкость – число семантических категорий, к которым относятся предложенные идеи, характеризующее способность генерировать разнообразные идеи, по содержанию значительно отличающиеся друг от друга, способность переходить от одного аспекта задачи к другому, а также использовать различные стратегии решения;

оригинальность – необычность и статистическая редкость предложенных испытуемыми идей, характеризующая способность продуцировать идеи и решения, отличающиеся от стандартных, привычных, банальных и общеизвестных.

Для диагностики уровня инновационности использовался тест М. Кёртона KAI [Kirton, 1984; 1987].

Полученные результаты представлены в табл. 2.1.

Таблица 2.1. Корреляции между параметрами креативности и инновационностью

Примечание. * р<0,01; ** р<0,05.

Как видно из приведённой таблицы, значимые корреляции между параметрами креативности и инновационностью субъекта отсутствуют. Это может являться основанием для заключения о том, что творческие способности и инновационность представляют собой разные, внутренне не связанные характеристики субъекта. Поэтому можно считать, что успешность процесса продуцирования новых идей обусловлена одними личностными факторами, а эффективность субъекта в восприятии, внедрении и распространении этих идей – другими. Полученные результаты во многом противоречат общепринятым представлениям о связи между креативностью и инновационностью [West, 2004].

В другом проведённом нами исследовании были изучены взаимосвязи между инновационностью субъекта, продиагностированной с использованием теста М. Кёртона, и интеллектом, для диагностики которого использовался краткий отборочный тест (тест В.Н. Бузина, Wonderlic personnel test) [Практическая психодиагностика, 1998]. В исследовании приняли участие 35 испытуемых (30 женщин и 5 мужчин). Полученные результаты показали отсутствие значимых корреляций между интеллектом и инновационностью испытуемых. Это может свидетельствовать о том, что мыслительная деятельность субъекта детерминируется такими характеристиками субъекта, которые практически не связаны с его деятельностью по восприятию, внедрению и распространению инноваций.