Прежде всего представим себе тех, кто будет создавать кооперативную организацию. Скорее всего это может быть группа лиц, уполномоченная для этой цели районным или областным руководством. Но это может быть и инициативная группа лиц из числа районных работников или самих колхозов, как правило, их председателей. Чтобы провести необходимые расчеты и "разработать механизм", им необходимо знать данные о продуктивности почв, о трудовых ресурсах, состоянии техники, квалификации работников и многое-многое другое. Надо заметить, что эти данные далеко не всегда могут быть известны даже самим руководителям отдельных хозяйств, да и, кроме того, нет гарантии, что они в точном виде предоставят их инициативной группе, организующей кооператив: вовсе не всегда хозяйства станут полностью раскрывать все свои производственные возможности. Значит, создатели новой организации будут иметь дело с приближенными данными и их расчеты будут ориентировочны и годны лишь для обсуждения.

А все варианты перераспределения доходов и других благ должны складываться в результате дискуссии между руководителями предприятий.

Таким образом, действие кооперативных механизмов можно представить себе следующим образом. На начальном этапе создания кооперативного объединения организуется некоторый "совет директоров" - совет равноправных субъектов. По его поручению специалистами хозяйств проводится экономический анализ эффективности кооперирования. Он должен выявить тот дополнительный доход, который будет потом разделен участниками. Специалисты разрабатывают также альтернативные варианты его использования. Заметим, что эти варианты не сводятся только к назначению внутренних цен. Часть денег может расходоваться, например, на капитальное строительство, на улучшение структуры почв, приобретение техники и т. д. В приведенном условном примере все расчеты совершенно элементарны. А в жизни они могут оказаться значительно сложнее.

Итак, специалисты провели предварительные расчеты и определили систему внутренних цен, обеспечивающих выполнение основного принципа кооперирования - взаимную выгоду. Но ведь эти расчеты носили лишь оценочный характер, поскольку основывались на не вполне точной информации.

Следующий этап работы механизма - дискуссия в "совете директоров". У них есть основа для обсуждения - приблизительные оценки, подготовленные математиками и экономистами, и каждый из них имеет, конечно, возможность высказать собственные предложения, может "поторговаться". А поскольку задуманное кооперирование всем хозяйствам выгодно, то они в конце концов договорятся, найдут приемлемый компромисс, от слов перейдут к делу, и объединение начнет работать и распределять доходы согласно принятой договоренности.

Если же со временем что-то изменится - сменятся люди, придет новая техника, изменится качество земли, в хозяйствах изменятся общественно необходимые затраты труда, - "совету директоров" придется пересмотреть параметры механизма, например внутренние цены, структуры взаимных расчетов и прочее, чтобы устранить возникающие "несправедливости" и ошибки, допущенные на предыдущем этапе. На новом этапе работы механизма эта обратная связь скорректирует деятельность кооперации по тем изменениям внешней обстановки и внутренних условий, которые произошли за это время.

Заметим, что описанный механизм может оказаться прообразом тех, которые будут использовать закон стоимости в интересах реализации программ развития в централизованной социалистической экономике.

В самом деле, ведь дискуссия "директоров" и систематическая коррекция внутренних цен - это как раз и есть тот механизм, который согласовывает общественно необходимые затраты с тем реальным вознаграждением, которое получает производитель за свой труд. Наконец, хозяйственный механизм региона, да и страны в целом, мы можем рассматривать как результат кооперации большого количества хозяйственных единиц.

И последнее. Каждое предприятие может участвовать в целом ряде коопераций. Например, если говорить о сельском хозяйстве, то в каждом районе может быть кооперация колхозов по производству и переработке свеклы, по откорму скота, выращиванию и переработке овощей и т. д. Другими словами, кооперативные механизмы - это очень гибкий инструмент, имеющий не только разнообразное применение, но и глубокий политико-экономический смысл.

Приведем еще один пример кооперативного механизма, связанный с распределением воды в Средней Азии, где эта проблема - одна из самых острых. Продемонстрируем работу хозяйственного механизма на примере хозяйств вдоль реки Зеравшан.

Зарождается Зеравшан в ледниках Зеравшанского и Гиссарского хребтов, проходит через несколько областей Узбекистана и орошает поля многих районов. Хозяйства, находящиеся в верхнем течении реки, оказываются в более выгодном положении по сравнению с теми, которые расположены в его низовьях. Но именно в низовьях находятся земли, наиболее подходящие для хлопководства.

Какими принципами надо руководствоваться при распределении водных ресурсов этой реки, которых не хватает, чтобы удовлетворить потребности всех хозяйств?..

Казалось бы. с общегосударственной точки зрения основную воду надо использовать в низовьях, где более жаркий климат и может расти тонковолокнистый хлопок. Но тогда и так более бедные колхозы (у них каменистее почва и холоднее климат), расположенные в верховьях реки, будут обделены и нести дополнительные потери. Как здесь быть?

Надо полагать, что наиболее разумным принципом окажется тот, который будет рассматривать все хозяйства этой зоны как единый кооператив (кооперация по использованию воды). В этом случае за счет более рационального использования воды суммарный сбор хлопка окажется больше, чем был до кооперирования, и механизм, основанный на введении внутренних цен, будет выгоден всем: и тем хозяйствам, которые, находясь в верховьях реки, могли неограниченно пользоваться ее водой, и тем, которые расположены в зоне пустыни и сидели на голодном пайке.

Заметим, что при надлежащей организации кооперативного механизма по упомянутому принципу можно устанавливать не только оптимальные внутренние цены на продукт, которые уравнивают экономическое положение кооперируемых хозяйств, но и цену на воду, задания на производство культур и т. д. и т. п.

Рассказ о Зеравшане я хотел бы завершить одним эпизодом, участником которого мне пришлось быть.

Не буду называть людей, участвовавших в этой истории, - они были не очень виноваты. В одном из районов была разработана автоматизированная система управления (АСУ) ирригационной системой. Создал ее столичный проектный институт. Была закуплена современная вычислительная техника, точные приборы определяли состояние почвы и производили другие измерения, необходимые для оптимального использования воды, которой, конечно, не хватало на всех. Комиссия приняла систему с хорошей оценкой, и все успокоились.

Прошло года два, и проектанты вспомнили об этой АСУ; снова приехала комиссия и нашла ее в безупречном состоянии. ЭВМ и приборы были в порядке, квалификация сотрудников не вызывала сомнений. Но посещение комиссии было омрачено одним бестактным вопросом: "Как используют колхозы ваши рекомендации?"

Последовал грустный ответ: "Никак!"

Члены комиссии пытались разобраться в причинах, и вот в чем оказалось дело.

Ирригационная система обслуживала несколько районов. Заявки на воду колхозов, особенно в жаркое лето, не выполнялись. Основное затруднение: как разделить воду? И ее делили так же, как и в старое время. А эта процедура напомнила выборы римского папы, когда кардиналов запирают в храме и не выпускают до тех пор, пока из трубы камина не появится белый дым, означавший, что новый папа избран. Нечто похожее было и здесь. Собирались представители районов и за закрытыми дверями, вдали от глаз людских, решали, какому району сколько кубометров воды в сутки должно быть отпущено! И не расходились до тех пор, пока не заканчивали распределение воды и пока документ об этом не был подписан всеми участниками.

Затем это повторялось в районе, где председатели колхозов так же делили между собой отпущенные району кубометры воды. А когда вода попадала в колхоз, то полевод уже сам решал, как ее использовать. На этом уровне уже действовал вековой опыт земледельца, рекомендации которого лучше любой науки. Ну а какую роль играла во всем этом АСУ, обошедшаяся в копеечку?

Вряд ли следует упрекать представителей районов и председателей колхозов - каждый действовал в меру своих сил и способностей, стремясь обеспечить наилучшие условия своему району или колхозу. Трудно винить и проектный институт, создавший эту систему, которая позволяла наиболее рационально использовать воду в масштабе всей ирригационной системы. Просто "научный дележ" ставит хозяйства в неравноправное положение из-за того, что они не были надлежащим образом организованы. Вот почему к помощи АСУ никто и не прибегал. А дело было за малым - надо было отказаться от традиции и одновременно с внедрением АСУ разработать и кооперативный механизм. Он принес бы всем выгоду, прекратились бы споры, и успешно был бы решен вопрос об использовании новых технических средств управления АСУ стало бы приносить всем ощутимую прибыль.

Этот эпизод - еще один пример, как благое начинание может обернуться убытками, если его не подкрепить соответствующими организационными мероприятиями - созданием необходимого хозяйственного механизма.

Размышления о механизмах

Изучение механизмов, порождающих обратные связи в экономике, имеет важнейшее практическое значение. Но роль этих исследований в рыночной и плановой экономике совершенно различна. В рыночной капиталистической экономике экономисты изучают механизмы как некую стихию для того, чтобы к ней приспособиться, более или менее правильно оценить их особенности, сделать прогноз общих тенденций развития экономического процесса.

Иное дело в экономике социалистической, с ее проникающим всюду плановым началом. Нам надо понять не только, какие механизмы определяют экономический процесс, но и уметь совершенствовать старые и проектировать новые. Я глубоко убежден в том, что изучение того, какой должна быть организация экономики и какими должны быть механизмы обратной связи, реализующие желаемое течение процесса, является одной из основных задач науки "Экономики" и "Теории управления", может быть, самой главной в нынешних условиях!

Плановая экономика справедливо противопоставляется рыночной стихии. На мой взгляд, это утверждение вовсе не означает, что механизмы рыночного типа не могут быть использованы в рамках планового начала. Мне представляется чрезвычайно плодотворным, и не только с чисто практических позиций, изучение функционирования рыночного механизма распределения (то есть обратных связей рыночного типа) в рамках механизма планирования и Программного метода управления народным хозяйством. Конечно, при этом должны быть использованы те возможности целенаправленного воздействия на рынок, которыми располагает социалистическое государство.

В этой главе была сделана попытка объяснить, что стихийные элементы объективно присущи человеческому обществу. Они проявляются в различии вкусов, желаний, стремлений в моде, в представлении о престиже и т. д. и т. п. Человеческое общество - это принципиально не муравейник, где каждый член сообщества выполняет раз и навсегда предписанную ему функцию.

Оно ждет от него инициативы и проявления индивидуальности. И смысл любой организационной, управленческой деятельности состоит в том, чтобы учитывать эту стихию, стараться ее канализировать, направить в нужную сторону на достижение определенных целей. Именно этому и служат те механизмы, о которых здесь рассказывалось.

"Непредусмотренные" человеческие действия, действия, которые очень трудно планировать заранее, всегда будут играть значительную роль в жизни общества.

К числу трудно предсказуемых факторов относятся и людские потребности. Как их удовлетворить? Как справиться с их случайным, плохо предсказуемым характером?

Ответ на эти вопросы и дает "Теория управления".

В ней важное место занимают проблемы управления в условиях неопределенности, случайности. И она высказывает по этому поводу вполне четкие суждения.

Оказывается, что и управление в этом случае должно носить стохастический характер, то есть содержать элемент случайности. Оно должно быть тесно связано со структурой неопределенных воздействий. Такими механизмами как раз и являются механизмы рыночного типа.

И чтобы не было недоразумений: речь идет не о всеобщем рынке, который охватывает все и вся, как это было в викторианскую эпоху и при всех стадиях капитализма, а о своеобразном механизме распределения, способном учесть те индивидуальные особенности людей, которые так же объективны, как и тот факт, что люди вообще существуют.

Конечно, очень непросто включить стихийные механизмы в плановое начало. Но уже есть определенный опыт (Болгария, Венгрия) и определенная теоретическая база.

Вопрос об использовании рынка является частью другой, значительно более общей проблемы - отыскания меры централизации и децентрализации управления.

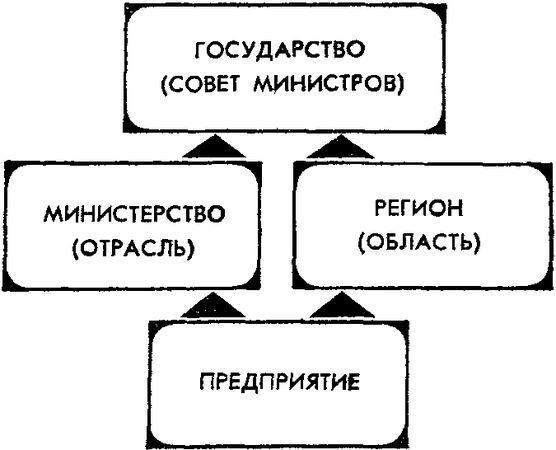

Рис. 4 (схема 2)

В этой главе мы рассмотрели несколько простейших схем иерархической связанности. В реальной жизни подобных структурных схем неизмеримо больше, поскольку элементы экономической системы соединены между собой не только внутренними связями от начальника к подчиненному (так называемыми вертикальными связями). Большую роль играют связи горизонтальные, между которыми нет прямой иерархии, например между смежниками. Ее заменяет система договорных отношений - один из важнейших элементов организации, порождающих еще один класс механизмов. Наконец, помимо непосредственной линейной подчиненности в масштабах отрасли, существуют и другие формы подчиненности. Особое место занимает подчиненность региональному руководству. В результате возникают так называемые ромбовидные структуры (см. схему, на которой изображена условная иерархия).

Все эти типы почти не изучены. А жизнь выдвигает все новые и новые проблемы. И во весь рост встает необходимость глубокого изучения существующих видов организации экономического организма, влияния его структуры на экономический процесс.

Процессы, протекающие в народном хозяйстве, носят комплексный, или, как теперь принято говорить, системный характер. Они касаются не только экономистов, занимающихся конкретной экономикой, но и специалистов в области политической экономии.

Не менее важны вопросы права. Проблемы соотношения прав и ответственности необходимо требуют участия социологов. Ну и конечно, математиков, которые должны разработать не только систему расчетов, но и систему имитации. Она позволяет проверять заранее все построения теоретической мысли.

И только при наличии таких механизмов может быть обеспечена та наивысшая для данного уровня развития производительных сил общественная производительность труда, которая необходима, по мысли В. И. Ленина, для победы новой общественно-экономической формации - социализма.

Проблема создания механизмов, действие которых обеспечивает использование всех потенциальных возможностей человека, его инициативы, таланта, побуждает его работать с полной отдачей сил, в науке еще серьезно не обсуждается. Это проблема комплексная. Она требует участия экономистов, социологов, юристов, так как одним стимулированием не обойтись, нужны еще и санкции наказания, меры социального воздействия. Но, как показывает опыт, и этого мало - надо, чтобы человек видел плоды своих рук, это подчас действует сильнее многих материальных стимулов.

В заключение несколько слов о проблемах внедрения разрабатываемых механизмов, их организации и их опытной проверке.

Совершенствование хозяйственных механизмов столь актуально, что их сегодня обсуждают почти во всех областях, краях, республиках и проводят разнообразные эксперименты. Среди них есть очень обнадеживающие.

Особое впечатление производят работы, проводимые в Белоруссии. Первый большой эксперимент был осуществлен в Гомельской области. Там было создано районное отраслевое агрообъединение (РОАО), в котором 17 колхозов сложили свои усилия для организации откорма крупного рогатого скота.

Распределение обязанностей по производству и выращиванию молодняка, по производству кормов, по заключительной фазе откорма - все это было сначала предметом тщательного экономического анализа. И лишь потом, когда стала очевидной эффективность замысла, был начат эксперимент. Его результаты превзошли все ожидания. В головном хозяйстве производство мяса выросло за 4 года почти в 3 раза, расход кормов на единицу привеса уменьшился с 9,4 кормовой единицы до 7. Урожайность кормовых культур в целом, по всей кооперации, возросла с 24 до 60 центнеров с гектара, а трудовые затраты на один центнер привеса сократились с 23,7 человеко-часа до 7,5. Себестоимость центнера привеса снизилась со 170 до 116 рублей.

Внимательный анализ показывает, что ключом к успеху были не столько новая технология, не какие-либо новые достижения агрономической науки и даже не капиталовложения, а разумный хозяйственный механизм, как раз те самые внутренние цены, о которых говорилось в предыдущем разделе. Ключ к успеху состоял в том, что всем хозяйствам было выгодно участвовать в кооперации. То, что было не по силам одному хозяйству, смогло осуществить их объединение. И люди увидели разумность своего труда, увидели, как стало подыматься хозяйство. Как стали улучшаться условия их жизни. А это значит порой не меньше, чем хороший заработок!

Работа по кооперированию хозяйств в Гомельском районе для производства говядины была проведена под руководством В. Гвоздева, в то время секретаря Гомельского обкома КПСС, а затем председателя Госплана Белоруссии. Под его руководством был предпринят и другой эксперимент в Клецком районе Минской области. Но теперь речь уже шла о большем - о создании районного агрообъединения (РАО), объединяющего колхозы по целому ряду производств.

Работы по совершенствованию и внедрению механизмов управления в сельском хозяйстве, о которых только что говорилось, обладали одной важной особенностью - тщательностью предварительного анализа. Решение о начале эксперимента принималось лишь тогда, когда расчеты наглядно демонстрировали эффективность нового механизма, нового объединения. Одним словом, не семь, а семь раз по семь было отмерено, а затем один раз отрезано. Это правильный стиль работы белорусских товарищей! Они действительно используют математику "по существу". Я всегда ратовал за то, чтобы сначала, до эксперимента в натуре, проводился хороший эксперимент на ЭВМ. И только затем, когда возникает убежденность в правильности всех замыслов, начинался эксперимент с самим объектом.

До сих пор мы говорили лишь о простейших формах кооперации предприятий в сельском хозяйстве. Но жизнь уже требует более сложных организационных форм.