Магнитно-резонансная томография – высокоинформативный метод визуализации на основе ядерно-магнитного резонанса (физический феномен, возникающий при воздействии двух магнитных полей – сильного статического и слабого радиочастотного с частотой, специфической для каждого вида атомных ядер). Возбужденные радиочастотным воздействием ядра после его прекращения выделяют поглощенную энергию в виде радиоволн с той же частотой. Этот радиоволновой сигнал (MP-сигнал), который получают от атомных ядер водорода, входящих в состав тканей тела, воздействуя на них радиочастотным импульсом, регистрируется с помощью специальных (приемных) катушек и преобразуется в изображение. Таким образом, физические основы магнитно-резонансного (MP) изображения в корне отличаются от рентгеновского и КТ-изображений.

В отличие от них MP-изображение различных тканей определяется не разной плотностью, а целым комплексом физических и химических характеристик тканей, включая размеры молекул, агрегатное состояние вещества и др. Поэтому МРТ позволяет выявить изменения, которые не визуализируются при УЗИ и КТ. Контрастом при МРТ можно управлять, ставя его в зависимость то от одного, то от другого параметра. Фактически MP-изображение – это несколько видов изображений с отличающимся контрастом, полученных в разных режимах: если в одном из них ткань выглядит темной, то в другом может дать яркий сигнал. Сравнение изображений с различным типом контраста позволяет уточнить наличие и характер патологических изменений. По яркостному выражению контраста MP-изображение существенно отличается от рентгеновского и КТизображений: обызвествленные образования выглядят не светлыми, а так же, как воздух, темными, а жировая ткань в одном из режимов МРТ выглядит яркой. МРТ специфичнее КТ в опознавании кровотока, излившейся крови, начиная с 3-4-го дня; фиброзной ткани, меланом и др., но уступает ей в выявлении обызвествлений и костной ткани.

Важное преимущество МРТ – свободный выбор ориентации слоев (мультипланарность), что облегчает анатомическую ориентировку, обеспечивает отображение патологических изменений в оптимальной плоскости и точное определение границ анатомических и патологических образований при любой их пространственной ориентации. Эти возможности еще возрастают при использовании трехмерных реконструкций МР-изображений. Отсутствие артефактов от костей, нередко перекрывающих мягкотанные контрасты при КТ, позволяет без помех визуализировать поражения спинного и базальных отделов головного мозга. Диагностические возможности МРТ расширяются благодаря внутривенному контрастированию с помощью специальных (очень дорогих) КС, содержащих парамагнитные атомы гадолиния, которые усиливают MP-сигнал многих патологических тканей.

Важным достоинством МРТ является возможность визуализировать без искусственного контрастирования субарахноидальное пространство головного мозга (МР-цистернография), спинного мозга (МР-миелография), мочевыводящих путей (МР-урография), системы желчных и панкреатического протоков (МР-холангиопанкреатография) и заменить соответствующие контрастные и в том числе инвазивные исследования.

Особенности MP-сигнала движущихся частиц крови по сравнению с неподвижными окружающими тканями позволяют отличить кровоток в сосудах от таких тканей без искусственного контрастирования. На этой основе специальные ангиопрограммы обеспечивают отображение кровотока с отличным контрастом, сходным с рентгеновской АГ (магнитно-резонансная ангиография – МРА). Более информативна и шире используется МРА с внутривенным контрастированием (КМРА).

При МРТ нет ионизирующего излучения и радиационной вредности. Для подавляющего большинства пациентов метод не представляет опасности. Однако МРТ противопоказана: пациентам с установленным водителем ритма или с внутриглазничными, внутричерепными и внутрипозвоночными ферромагнитными инородными телами и с сосудистыми клипсами из ферромагнитных материалов (абсолютное противопоказание); реанимационным больным из-за воздействия магнитных полей MP-томографов на системы жизнеобеспечения (оно минимально в случае низкопольных MP-томографов); пациентам с клаустрофобией (составляют примерно 1 %), хотя она нередко уступает седативным средствам (реланиум); женщинам в I триместре беременности.

МРТ остается наименее доступным методом визуализации из-за очень высокой стоимости аппаратуры. С повышением интенсивности используемого магнитного поля увеличиваются возможности томографов и улучшается качество изображений, но одновременно растут закупочная цена и с переходом к магнитному полю средней и высокой интенсивности – также эксплуатационные расходы.

Главные применения МРТ: диагностика болезней головного и спинного мозга (для последнего МРТ – единственный неинвазивный метод визуализации), органов малого таза, костномозговых поражений, суставов и мягких тканей опорно-двигательной системы. В этих областях в 80–90 % случаев эффективны MP-томографы с низкой интенсивностью магнитного поля, которые в 2 раза дешевле и экономичнее в эксплуатации. Однако на большинстве томографов исследования невозможны при задержке дыхания. Это порождает артефакты от дыхательных и других движений и ограничивает применение МРТ в распознавании болезней органов брюшной полости, средостения и особенно сердца, а также МРА и функциональных МРисследований, требующих быстродействия. MP-томографы высокого класса необходимы также для визуализации мелких деталей, например при исследованиях гипофиза. МРТ в реальном времени, используемая для контроля за интервенционными процедурами и некоторых функциональных исследований, пока еще достигается ценой сниженного пространственного разрешения.

Магнитно-резонансная спектроскопия (МРС) определение in vivo химического состава того или иного объема тканей и концентрации в нем различных метаболитов по радиочастотному спектру, полученному с помощью ядерно-магнитного резонанса. Осуществима только на очень дорогих МРтомографах с силой магнитного поля от 1,5 Т. Информация представлена в виде частотных спектров, которые могут быть преобразованы в карты метаболизма, отображающие концентрации некоторых метаболитов в анатомическом срезе органа. Имеются данные о возможности использовать метод в дифференциальной диагностике патологических образований головного мозга и других органов.

Радионуклидная визуализация основана на использовании ионизирующего излучения, испускаемого нестабильными атомными ядрами – радионуклидами. Введенные в организм радионуклиды подвергаются радиоактивному распаду с излучением гамма-квантов, обладающих различной энерией. Применение короткоживущих радионуклидов – технеция Тс (период полураспада – 6 ч) или индия (In) делает процедуру практически радиационно безопасной, позволяя в десятки раз снизить лучевую нагрузку на пациента. В клинической практике часто используют также галлий – Ga, таллий – Тl, ксенон – Хе, йод – I и др. Для радионуклидной визуализации применяют радиофармакологические препараты (РФП) – меченные этими радионуклидами метаболически активные соединения (молекулы-носители). Благодаря свойствам радионуклидов или молекулносителей РФП включаются в специфические для каждого из них метаболические процессы, что определяет их объемное распределение в организме с концентрацией в определенных органах и образованием очагов гиперфиксации. Это распределение РФП в тканях тела отображается посредством регистрации их гамма-излучения.

Измерения радиоактивности с построением графиков ее в зависимости от времени (радиография) используют, например, для оценки сократительной функции левого желудочка сердца (радиовентрикулография), функции почек (радиоренография) и т. д.

Наиболее распространенный метод радионуклидной визуализации – сцинтиграфия с помощью сцинтилляционных гамма-камер, которые регистрируют гамма-излучение введенных в организм пациента РФП и отображают на экране монитора их объемное распределение в теле. Используют однократное изображение (статический режим) или серию последовательных изображений в различные моменты времени (динамический режим).

Сцинтиграфия – наиболее дешевый метод исследований перфузии, которые проводятся в ранние сроки после введения РФП, пока он не покинул микроциркуляторное русло. Они используются в диагностике эмболий легочной артерии (с внутривенным введением меченых макроагрегатов альбумина сыворотки человека), показывая в /3 случаев локальный дефект перфузии легких при нормальной вентиляции, ишемии миокарда.

Оценку перераспределения РФП между нормальными и патологически измененными тканями выполняют при визуализации костей через 3–4 ч, а для РФП, содержащих Ga или I, – через 24 или 48 ч. Отображение патологических изменений основано на разнице концентраций РФП между нормальными тканями и тканями с патологически измененными функциями. Если РФП накапливается в какой-либо ткани, то патологические очаги, не содержащие этой ткани, выглядят как дефекты накопления ("холодные" очаги). Например, для визуализации печени используют захват коллоидной серы купферовскими клетками, тогда как метастатические очаги, не содержащие этих клеток, выглядят как "холодные". Наоборот, препараты, меченные Тс, фиксируются в патологических очагах в печени (очаги гиперфиксации, или "горячие"), Сцинтиграфия значительно уступает другим методам визуализации в изображении морфологических деталей, а послойным – также в выявлении очаговых изменений в паренхиматозных органах. Однако ни один из них не способен конкурировать с ней в отображении специфических метаболических изменений.

Иммуносцинтиграфия – визуализация с помощью меченных радионуклидами антител, которые, соединяясь с соответствующим антигеном, накапливают в местах его локализации. Так, скрытые очаги воспаления обнаруживаются с помощью меченных антител к антигену, имеющемуся в нейтрофилах, или меченых иммуноглобулинов. Меченные Тс и In моноклональные антитела к антигенам раковых опухолей (например, мелкоклеточного рака легкого) используют для их выявления, дифференцирования от доброкачественных процессов, определения стадии, прослеживания эффекта терапии, распознавания рецидивов и метастазов. Широкая визуализация в пределах всего тела с Ga или лейкоцитами, меченными In, создает удобства выявления множественных очагов поражения в процессе одного исследования. При сцинтиграфии с Ga визуализируются как опухоли, так и воспалительные фокусы. Этот РФП непригоден в неотложной диагностике: сканирование осуществляется через 48 ч после введения.

Однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) – послойное изображение распределения радионуклидов в теле – позволяет детализировать картину, точнее локализовать очаги гиперфиксации и провести количественные определения, например с высокой точностью определить количество функционирующих гепатоцитов в слое и тем самым объем функционирующей печеночной ткани в целом.

Позитронная эмиссионная томография (ПЭТ) дает возможность благодаря метке метаболически активных веществ радионуклидами с позитронной эмиссией (выделение позитронов при распаде ядер) определять концентрации этих веществ в тканях и благодаря этому получать карты метаболических нарушений при различных заболеваниях. В качестве РФП чаще всего используют деоксиглюкозу, меченную позитрон-эмитирующим фтором – F (FDG), которая накапливается в ткани раковой опухоли в гораздо больших концентрациях, чем в нормальных тканях. Метод позволяет картировать и другие специфические особенности метаболизма злокачественных опухолей. ПЭТ чувствительнее и специфичнее КТ и МРТ в распознавании злокачественных опухолей и метастазов в лимфатические узлы размером даже меньше 1 см и вносит важный вклад в их дифференциальную диагностику. Чаще всего ПЭТ применяют для характеристики солитарных узлов в легких, определения стадии рака легкого, оценки рака прямой и толстой кишки у пациентов с повышенным уровнем эмбрионального антигена, для диагностики лимфом и меланом. Используется визуализация метаболизма головного мозга, сердца и т. д.

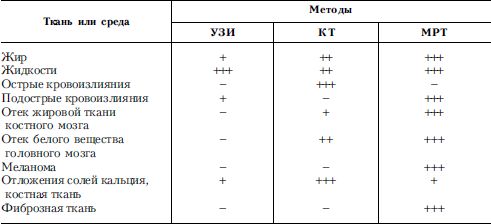

Радионуклидные исследования производятся только в специальных радиологических центрах, что ограничивает их доступность. Они значительно дороже рентгенологических исследований и УЗИ прежде всего за счет закупочной стоимости аппаратуры и некоторых РФП и в то же время, включая ОФЭКТ, дешевле КТ. ПЭТ – самый дорогой и у нас пока практически недоступный метод визуализации. В табл. 8 суммированы возможности методов визуализации в распознавании различных тканей и сред тела пациента.

Таблица 8. Возможности распознавания тканей и сред различными послойными методами

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПО ОРГАНАМ, АНАТОМИЧЕСКИМ ОБЛАСТЯМ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ СИСТЕМАМ

Болезни легких. КТ является методом второй очереди после рентгенографии, отображая внутрилегочные уплотнения, не выявляющиеся рентгенологически, в том числе скрытые плевральным экссудатом, и позволяя отличать их от скоплений жидкости в плевральной полости, а также улучшая выявление и характеристику полостных изменений в легких, в том числе туберкулезных каверн. Благодаря этому точнее оценивается распространенность поражений легких. КТ также лучше отображает структуру уплотнений (просветы бронхов в них, полости деструкции, обызвествления) и предоставляет возможность более детального рентгеноморфологического анализа патологических изменений в легких, что позволяет в ряде случаев установить диагноз или хотя бы сузить круг дифференциальной диагностики.

КТ показана для выяснения природы неразрешившейся пневмонии и для динамического наблюдения при туберкулезе легких, уточняя стабильность изменений и дополняя исследование мокроты на микобактерии туберкулеза при оценке эффективности терапии. С помощью КТ можно оценить состояние крупных бронхов вплоть до сегментарных и распознать 85–90 % бронхостенозов, дополняя бронхоскопию визуализацией перибронхиальных изменений. При шаровидных образованиях легких обосновывается диагноз кист, нередко – туберкул ем, гамартом и артериовенозных мальформаций, а также осуществляется отбор образований для пункционной биопсии, с тем чтобы подвергнуть остальные динамическому наблюдению. Этим методом оценивают распространенность рака легкого и, несмотря на некоторые ограничения КТ, ее широко используют при выборе тактики его лечения.

КТ в режиме повышенного разрешения используют для диагностики бронхоэктазов (бронхографию применяют для оценки их распространенности в случае предстоящего хирургического лечения). При диффузных (диссеминированных) заболеваниях легких эта техника позволяет отличить очаговые уплотнения альвеолярной паренхимы от поражений легочной стромы, оценить распределение изменений по субплевральной и центральной зонам легких, выяснить их отношение к анатомическим элементам легочной структуры. С помощью КТ в этом режиме на вдохе и выдохе раньше, чем при РИ и даже чем при функциональных пробах, устанавливается диагноз эмфиземы легких и точнее распознаются эмфизематозные буллы.

Посредством УЗИ может быть выявлена жидкость в плевральных полостях в гораздо меньшем количестве, чем рентгенологически. Его используют и в распознавании пневмоторакса.

КТ – обязательный метод визуализации при клиническом подозрении на поражение средостения или при выявленных на рентгенограммах изменениях в нем. Без КТ нельзя отвергнуть патологические изменения в средостении. КТ помогает уточнить, из каких органов они исходят, их распространение и взаимоотношения с анатомическими структурами, и судить об их доброкачественности или злокачественности. КТ с болюсным контрастированием исключает или подтверждает сосудистую природу патологических образований средостения (аневризмы, аномалии развития крупных сосудов, которые при РИ можно принять за опухоли). КТ гораздо чувствительнее, чем РИ, в определении медиастинальных лимфоаденопатий и близка по чувствительности к медиастиноскопии, позволяя визуализировать также недоступные для нее лимфатические узлы, например переднего средостения, выбрать оптимальный метод биопсии и нацелить медиастиноскопию.

Главные показания к МРТ грудной полости – определение стадии рака легких (точнее, чем при КТ, распознаются прорастание в средостение, грудную стенку и шею, вовлечение в процесс подключичной артерии и плечевого сплетения, инвазия сердца и крупных сосудов). МРТ может внести решающий вклад в диагностику заболеваний средостения за счет визуализации сосудистых образований без введения контрастных средств, лучшей пространственной оценки патологических образований и их взаимоотношений с анатомическими структурами средостения или специфических изменений MP-сигнала (при гематомах).

Болезни сердца. РИ ценно как метод визуализации сердца при клапанных пороках, главным образом приобретенных, оценки малого круга кровобращения и распознавания внутрисердечных обызвествлений.

Эхокардиография (эхо-КГ) – УЗИ сердца – высокоинформативный неинвазивный радиационно безопасный и относительно недорогой метод визуализации; может выполняться у постели больного. Обеспечивая морфологическую и гемодинамическую информацию, применяется как первичный при широком круге болезней сердца. В отличие от рентгенографии позволяет раздельно визуализировать камеры сердца, дифференцированно отображает кровоток в полостях сердца и их стенки, морфологию сердечных клапанов и подклапанных структур и др. Это дает возможность оценить размеры полостей, толщину и массу миокарда и распознать его гипертрофию или истончение стенок, судить о соотношении давления в предсердиях по положению межпредсердной перегородки. Выявляются утолщение перикарда при констриктивном перикардите, жидкость в полости перикарда и ее гемодинамические эффекты, тромбы в полостях сердца и опухоли сердца и т. д. Эхо-КГ принадлежит главная роль в распознавании непенетрирующих ранений сердца, а при пенетрирующих ранениях с ее помощью распознаются инородные тела в полости сердца. В М-режиме с высоким временным разрешением регистрируются быстрые движения створок клапанов, их нарушенные смыкание и раскрытие.

Допплероэхо-КГ позволяет оценить скорость и направление внутрисердечного кровотока посредством спектрального анализа, выявить стенотический тип кровотока и клапанную регургитацию, а ЦДК прямо визуализирует кровоток и наглядно демонстрирует эти и другие функциональные феномены. Важное достоинство – определение максимального систолического давления в легочной артерии (на основе измерения максимальной скорости потока трикуспидальной регургитации) и оценка степени легочной гипертензии.

Эхо-КГ позволяет рассчитать показатели как систолической (ударный и минутный объемы, фракцию выброса и др.), так и – с помощью спектрального анализа трансмитрального кровотока – диастолической функции (кровенаполнение в диастолу) миокарда левого желудочка и различить типы нарушения последней. Эхокардиографическая оценка правого желудочка, особенно количественная, труднее, чем левого.