Где находится память?

Долгое время считалось, что клетки головного мозга взрослого человека больше не делятся, а отмершие клетки головного мозга не могут восстанавливаться. Однако в 1990-е годы общественность взбудоражило новое открытие в области головного мозга: оказалось, что в гиппокампе, маленькой внутренней части головного мозга, и у взрослого человека могут появляться новые нервные клетки. Гиппокамп активизируется при изучении чего-либо нового и как "организатор" решает, в какую ячейку памяти коры головного мозга сложить поступающие данные. Гиппокамп способен даже расти, что немаловажно для учебного процесса. Исследование мозга лондонских таксистов помогло подтвердить значение роста клеток в гиппокампе. Оказывается, они в среднем имеют больший гиппокамп, чем остальные люди. Причиной этого явления неврологи считают тот факт, что таксисты в этом городе, насчитывающем семь с половиной миллионов жителей, должны сильнее, чем другие люди, тренировать свое чувство ориентации и память на местность. Кроме того, им приходится регулярно сдавать сложный экзамен, который требует многомесячного изучения сети улиц Лондона. Невероятное сплетение улиц 33 районов на почти 160 квадратных километрах подвергают напряжению гиппокамп таксистов настолько, что он вырастает до необыкновенных размеров.

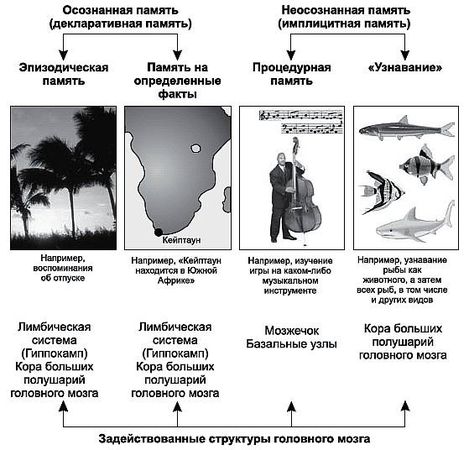

Наша память не сортируется по предметам и не имеет какого-либо центра, где могли бы скапливаться все сохраненные факты. В головном мозге царит совершенно иной порядок: память различается по содержанию и времени. Головной мозг имеет различные системы памяти, в которых откладываются различные знания и опыт соответственно различным функциям. Выделяют кратковременную и долговременную память. Память сохраняет как осознанные, так и неосознанные события, и сохранение происходит не обязательно в тех же структурах головного мозга, что и воспоминания. Пока события и факты ищут свое место в долговременной памяти, которая хранится в отдельных системах по всей коре головного мозга, проходит очень много времени. Гиппокамп, который является прежде всего фильтром или промежуточным запоминающим устройством для фактов и автобиографических воспоминаний, решает, обрабатывать полученную информацию дальше или нет и найдется ли в долговременной памяти место для новых знаний.

По этой причине у школьников порой возникают сложности с запоминанием и воспроизведением материала. Даже увлеченный географией ученик может не запомнить надолго скучные сведения об экономическом развитии и специализации различных регионов Аргентины, но он, скорее всего, легко вспомнит название столицы Аргентины Буэнос-Айрес, а также субтропические леса и их обитателей. Насколько глубоко отложились в его памяти знания об этой стране, покажет итоговая контрольная работа в конце четверти.

Может ли хорошая память быть врожденной?

В телевизионных шоу вроде "Умники и умницы" или "Что? Где? Когда?" участники интеллектуальных игр порой представляются настоящими "гениями памяти". Регулярно проводятся международные чемпионаты по запоминанию чисел. Очевидно, есть люди, которые могут запомнить больше, чем другие. Может быть, природа наградила их супермозгом? Или они хитрее остальных? Обладает ли человек с такой хорошей памятью большим интеллектом? И наоборот, обладает ли забывчивый ребенок меньшим интеллектом?

Исследователи уже больше ста лет задаются вопросом, насколько гены влияют на интеллект. Каждый ребенок обладает своим собственным интеллектом, благодаря которому он может развить выдающиеся познавательные способности (научиться хорошо думать, понимать и оценивать информацию). Успех зависит от многих факторов. Родители, имеющие более одного ребенка, скорее убеждаются в том, что дети с рождения обладают разными способностями. Хотя дети одних родителей имеют высокое генетическое родство, каждый из них имеет свой индивидуальный набор предрасположенностей: к примеру, сын может с большей вероятностью стать талантливы м математиком или лыжником, а дочь – выдающимся лингвистом или художницей. Важно заметить, что дочь своим трудом и старанием может достичь вполне сносных успехов в математике. А мальчик в состоянии – конечно, прилагая больше усилий, нежели его сестра, – овладеть иностранным языком или даже несколькими. Пробелы в способностях могут быть восполнены упорным трудом. Многие специалисты по обучению придерживаются убеждения, что недостаток таланта можно компенсировать большим трудом в изучении предмета.

Считается, что интеллект по большей части врожденное явление. За него отвечают тысячи из наших 30-40 тысяч генов. Гена интеллекта как такового нет, как нет и "предметной" памяти. Различия в интеллекте (измеряемые как IQ, коэффициент умственного развития) среди людей на 50% имеют генетические причины. При этом речь идет в основном о сообразительности и целенаправленном действии. Индивидуальная наследственность силы разума фиксируется с момента оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом на всю жизнь. Школьные достижения ребенка являются не только результатом его упорного труда, усилий преподавателей и воспитания родителей, но и в немалой степени обуславливаются его генами. В том, что Моцарт родился гением, сегодня не усомнится никто. Первые музыкальные произведения Моцарта, созданные в возрасте 4 лет, не объясняются ни тем, что его тщеславный отец уже с раннего детства обучал его музыке, ни бесчисленными упражнениями.

Индивидуальная анатомия мозга и обмен веществ заданы с самого начала. Зато продуктивность процессов заучивания и запоминания только на 30-40% предопределена генетически. А значит, одно из основных качеств, предопределяющих хорошую успеваемость ребенка в школе, поддается позитивному влиянию!

Одаренные люди думают быстрее

Прямо-таки вавилонское столпотворение царит. Уже в течение нескольких лет ведутся споры о понятиях "одаренный" и "талантливый". Бурно обсуждается, как можно способствовать развитию особо интеллектуального ребенка и почему одаренные дети чаще всего являются "трудными". Одаренными можно считать детей с коэффициентом IQ выше 130. Они лучше воспринимают новый материал и перенимают новые стратегии решения проблем эффективнее, чем 97% их сверстников. Они чаще всего имеют знания выше среднего по многим предметам, а не по одному. Родители не должны заблуждаться на счет особого дарования своего ребенка, если он имеет какие-то особые успехи в одном только предмете. Одаренные дети думают иначе, нежели люди с нормальными способностями, и поэтому эффективнее. Они умеют быстрее мыслить и учиться, так как располагают большим диапазоном запоминания. Диапазон запоминания является существенным компонентом рабочей памяти, который необходим, чтобы сохранять в голове множество новой информации и перерабатывать ее. Чем больше информации человек может себе представить, тем лучше он может корректировать и понимать новые знания. Относительно узкий диапазон запоминания имеют, напротив, дети, страдающие нарушением внимания. Они могут только относительно небольшую информацию держать в своей рабочей памяти и перерабатывать ее. Следует заметить, что при проведении теста на IQ анализируются исключительно так называемые конвергентные умственные способности. Это процессы мышления, которые сводятся только к одной цели или к одному решению. Дивергентное мышление, часто обозначаемое креативностью, не является предметом теста на IQ.

Очень важно как можно раньше распознать способности ребенка и позаботиться об их развитии. Это важно не только для особо одаренных детей, но и для тех, которые обладают средними или обычными способностями. Следует также помнить, что талант – это еще не успех, а лишь данный природой потенциал для достижения успеха. Сможет ли человек достойно воспользоваться своим потенциалом, зависит от целого ряда предпосылок: мотивации, стрессоустойчивости, воли к победе, способности к концентрации, поддержки близких и не в последнюю очередь хорошей методики обучения.

Как работает память?

Память человека чрезвычайно экономична. Если бы она сохраняла все раздражающие факторы и всю информацию, все повседневные мелочи, то вероятнее всего мозг взорвался бы или же из-за избыточного воздействия раздражителей мы стали бы недееспособными. Головной мозг дифференцирует и отбирает новую информацию, чтобы иметь возможность работать эффективнее. И этот выбор головной мозг каждого человека делает индивидуально. Память сохраняет только те вещи, которым мы придаем особое значение и которые мы осознанно и эмоционально перерабатываем. Таким образом, чувства играют значительную роль в процессе сохранения информации в памяти. Отвечает за это так называемая лимбическая система, которая, согласно строению головного мозга, располагается непосредственно под корой больших полушарий головного мозга. К лимбической системе, центру чувств и эмоций головного мозга, также относится "детектор нового" гиппокамп, с эмоциональной точки зрения оценивающий поступающую информацию. Никакая новая информация, касающаяся каких-либо фактов или биографических воспоминаний, не попадает в долговременную память, не пройдя через лимбическую систему, которая служит фильтром, ищет только нужную информацию, связывает ее с чувствами и затем распределяет ее по коре головного мозга. Чем чаще происходит этот процесс, чем сильнее он эмоционально окрашен, тем быстрее будет выучена эта информация и тем дольше она будет храниться в памяти.

Новизна, значение и интенсивность эмоциональной окраски являются решающими факторами в том, что мы сохраняем в своей памяти. Сильные эмоциональные события обрабатываются иначе, нежели незначительные, посторонние факты воспринимаются хуже, чем личный опыт. Нейтральная информация, такая как обычный школьный материал, должна обрабатываться осознанно, повторяться, преобразовываться, дополняться и просто заучиваться. Действует принцип "First in last out", означающий: то, что человек выучил в первую очередь, запоминается лучше всего. Свежая информация только после осознанного разъяснения может отложиться на долгое время в память. Таким образом, выражение "передавать знания" ошибочно. Знания не могут быть в полной мере переданы, а должны быть встроены в память каждого человека посредством его собственной системы нервных соединений. Гёте сказал замечательную фразу: "Необходимо добыть свои знания, чтобы обладать ими!"

То, что наш головной мозг очень экономичен и обладает множеством фильтров, однако, не означает, что наше большое хранилище, наша долговременная память, когда-то может быть переполнена. Кора больших полушарий головного мозга обладает непостижимо большим объемом памяти. И чем больше мы ее насыщаем, тем быстрее и лучше наш мозг может мыслить и запоминать новую информацию.

Многое мы помним недолго, а что-то – вечно

Некоторую информацию мы храним в памяти столько, сколько мы в ней нуждаемся, чтобы иметь возможность совершать какие-то действия, например, на как ой странице в учебнике истории рассказывается о битве при Ватерлоо. Такая информация хранится в нашей сверхкратковременной памяти. В ней мы храним номер телефона, проверяем его по записной книжке, набираем – и снова забываем. Не нужно путать сверхкратковременную память с оперативной памятью, которая выполняет множество различных функций и не подразумевает ограниченное время хранения. С помощью оперативной памяти мы решаем задачи с промежуточными суммами, ориентируемся на улице, готовим бутерброды, решаем актуальные проблемы, читаем и понимаем книги. Объем оперативной памяти, которая находится в лобной доле головного мозга, ограничен (семь плюс-минус два отдельных элемента), но при постоянных тренировках он увеличивается. Измеряется диапазон памяти с помощью теста на определение коэффициента умственного развития. Чем больше развита способность к запоминанию, тем более достижимыми становятся сложные мыслительные процессы и тем большим количеством информации можно оперировать. С помощью оперативной памяти мы также руководим своим вниманием и извлечением информации из долговременной памяти. Умственная активность, тесно связанная с оперативной памятью, созревает с развитием лобной доли головного мозга. Если маленькие дети в своей оперативной памяти могут удержать всего один-два элемента, то дети четырех лет сохраняют в памяти уже от пяти до шести элементов. С двадцати лет умственная подвижность начинает снижаться. Сорокалетний человек уже понимает не так быстро, как тридцатилетний, а в шестьдесят лет уже нужно прилагать усилия, чтобы быстро воспринять новую информацию. Для умственной, так и для физической активности действует принцип: "Тренировка держит в форме!"

Большое значение для нас имеют личные события, которые мы – в зависимости от их роли и интенсивности вызываемых ими чувств – храним в памяти вечно или позволяем им уйти на задний план.

Навсегда остаются в памяти, и мы осознанно никак не можем повлиять на это, наша свадьба, спортивная победа или несчастный случай. Незабываемой остается первая двойка за контрольную работу, мучительная неудача или первая пятерка по сложному предмету. Многие вспоминают об этих событиях и на сорокалетней встрече выпускников. Существуют значительные события, которые мы помним всю нашу жизнь, хотя они не имеют к нам непосредственного отношения, как, например, террористическое нападение в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года или смерть принцессы Дианы.

Также существует информация, которую мы хотим или должны изучать, так как она необходима нам для выполнения наших жизненных планов. К ней относится школьная программа. Эти факты нам приходится обрабатывать и повторять, прежде чем мы сможем воспроизводить их по памяти. В то время как мы работаем с этой информацией, она оседает в структурах головного мозга, которые составляют нашу кратковременную память. Сохранится ли она на длительное время, решает интенсивность и разносторонность, с которыми мы обрабатываем новые знания. Хотя мы можем понять новый материал довольно быстро, перейдет ли он из кратковременной памяти в долговременную или снова улетучится из памяти, решают многие факторы, такие как интерес, мотивация, концентрация и упражнения, а также личные качества, такие как уровень фрустрации или тщеславие. Дорога к долговременной памяти очень долгая. Она может длиться недели и месяцы, пока полученные знания не укрепятся там основательно. Поэтому многие преподаватели проводят по истечении определенного времени проверку знаний. Они понимают, что новый материал заучивается только для написания контрольной работы, а затем забывается.

Структура долговременной памяти

Долговременная память является не статическим хранилищем, а широко разветвленной, динамической и модулируемой сетью в головном мозге. Сегодня ведутся бурные дебаты о четырех различных типах долговременной памяти, отвечающих за качественно разные виды информации. Предполагают, что во время эволюции эти различные системы развивались по очереди и также в сегодняшнем растущем человеческом мозгу образуются по очереди и настраиваются одна на другую. Конечно, эти виды памяти нужно не категорически отделять одну от другой, а сочетать в работе.

Длительная память "хранится" в различных отделах головного мозга. Какие анатомические структуры участвуют в накоплении информации и в ее вспоминании, указывают сегодня компьютерные томографы и пациенты, которые получили травмы головного мозга в следствие аварии. В неврологии имеются удивительные случаи, которые показывают, как неоднородно функционирует длительная память.

Различают эпизодическую память и память на определенные факты (декларативные виды памяти, то есть те, которые в большинстве случаев однозначно осознанно можно воспроизводить с помощью языка). Также существует процедурная память и система "узнавания" (так называемые имплицитные виды памяти, при которых мы не знаем, каким образом мы это выучили).

Таким образом, у нас есть как минимум четыре системы памяти.

"Узнавание"

Неврологи называют систему "узнавания" первой ступенью смысловой обработки. "Узнавание" предполагает "облегченное изучение" или "поиск старых путей". Может произойти полное и быстрое осознание или же может быть выявлено сходство новой информации с полученной ранее. Если, например, маленький ребенок впервые увидел рыбу, то потом он будет узнавать другие виды рыб, хотя выглядят они по-другому. Эта первая ступень воспроизведения в памяти сходных данных и ситуаций была очень важна для наших предков, которым приходилось встречаться с опасными животными и различать ядовитые и съедобные растения. Этот же вид памяти работает у грудных детей и малышей до года, когда они учатся, подражая взрослым, намного лучше, чем когда тому же самому их пытаются научить на словах. Своим примером родители утверждают манеру поведения, которую дети неосознанно копируют, – так происходит воспитание, и об этом стоит помнить, когда речь идет о манерах, поведении, чтении или спортивных интересах. Реклама работает на тех ж е самых принципах, делая ставку на раздражители, которые воспринимаются человеком подсознательно.

Процедурная память

Процедурная память отвечает за выученные двигательные процессы в целом. Эти механические, или моторные, навыки появляются у маленьких детей, в то время как они учатся ездить на велосипеде, и у взрослых, когда они осваивают технику вождения автомобиля. Если мы однажды освоили двигательный процесс с осознанным контролем над действием, мы всегда сможем выполнять их автоматически и нам больше не придется осознанно контролировать детали этого действия. При этом чем больше мы упражняемся, тем лучше мы будем выполнять это действие.

Семантическая память

Семантическая память, то есть память на определенные факты, отвечает за школьные знания, жизненный опыт и общие связи. Память на факты работает в тесном взаимодействии с эпизодической памятью. Слова или географические названия лучше сохраняются в памяти, если они связаны с автобиографическими событиями, хотя могут вспоминаться как совершенно самостоятельная информация. Кто, например, во время своей первой поездки в Италию запомнил, что Рим это столица Италии, будет помнить этот факт долгое время, даже без упоминаний о своей поездке.