Эпизодическая память

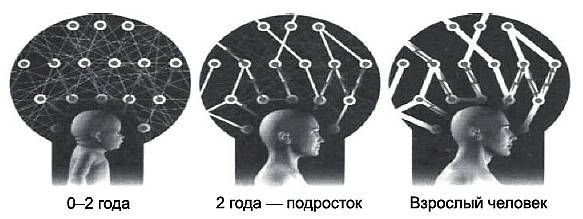

Эпизодическая память хранит автобиографические воспоминания, поэтому часто называется автобиографической памятью. В ней хранятся субъективные события, которые связаны с местом, временем и определенными фактами – они всегда сопровождаются относящимися к ним положительными или отрицательными личными эмоциями. Осознанным воспоминаниям необходим язык, поэтому эпизодическая память не развивается у детей до третьего или четвертого года жизни (эти годы называют "инфантильной амнезией", так как большинство людей не могут их вспомнить). В этот период мозг располагает наибольшей плотностью синапсов. По принципу "используй или потеряешь" нервные соединения сохраняются или снова сокращаются. Неврологи предполагают, что дети начинают выстраивать осознанную, эпизодическую память только после того, как они освоили большой словарный запас. Таким образом, эпизодическая память зависит от семантической памяти и от интеллекта и опирается на них. Эпизодическая память требует высшей степени сознания. Она полностью созревает только после формирования в мозге большого количества нейронных соединений в возрасте 20 лет.

При координации движения мускулатуры лица, языка, дыхания и голоса активируется процедурная память.

Для владения языком, включая его многослойную грамматику, человек использует семантическую память. Кроме того, она нужна ему, чтобы извлекать из памяти имеющиеся фактические знания. Система "узнавания" дает возможность воспроизводить в памяти ранее полученную информацию, в том числе визуальные образы. Эпизодическая память позволяет вспомнить эмоции, которые человек испытывал в различные моменты в прошлом. Благодаря эмоциональной оценке и интересу события врезаются в память особенно сильно и точно.

Долгая дорога математических формул в долговременную память

Быстро стать умным так же нереально, как за одну ночь стать богатым или в один миг похудеть. Для достижения любой из этих целей требуются мотивация, терпение и действие. Чтобы успешно учиться, нужно вникать в смысл информации, сохранять ее на долгий срок и применять – это очень долгий процесс. Преимуществом школьников можно считать то, что у них этот процесс проходит во время созревания мозга, а потому значительно быстрее, чем у их родителей.

Как новая информация оседает в долговременной памяти? Если школьник хочет выучить новую формулу по математике, то сначала эта формула попадает в оперативную память. Первая станция для всех новых данных – это гиппокамп. Он является калиткой в семантическую память, без его участия мы не можем формировать воспоминания и воспроизводить хронологическую последовательность событий. Как детектор, он проверяет, что является новым для нашей памяти. Когда поступает информация, которую необходимо запомнить, в гиппокампе образуются синапсы. У того, кто учится, появляется больше синапсов, и возможно, это приводит даже к образованию новых нервных клеток (нейрогенез в гиппокампе). Формула по математике получает некий образ на этой промежуточной станции. Задача гиппокампа – переместить новые данные в соответствующие системы долговременной памяти. Он решает, какие события или учебный материал, каким способом и где помещаются. Он работает полностью неосознанно. Мы не можем решать: "Я хочу сохранить это в памяти!" Любой ученик лично убеждается в этом. Хотя школьник решал уже накануне на занятии задачи по этой математической формуле, у него могут возникнуть трудности с ее точным воспроизведением. Он не может осознанно повлиять на воспроизведение в своей памяти этой формулы.

Что далее происходит с формулой? Элементы над дробной чертой ученику понятны, не ладится дело со знаменателем. Школьник должен еще раз представить себе формулу с примерами, которые делают ее более понятной, лучше всего делать это в течение 24 часов. Медленный переход новых фактов из промежуточного хранилища гиппокампа в долговременную память может продолжаться от недели до одного года и происходит успешно, только если ученик активно использует эту формулу, повторяет, снова и снова применяет ее в различных задачах.

Память и сон

Когда же происходит переход данных в большое хранилище коры головного мозга? Процесс так называемой консолидации памяти происходит прежде всего во сне, и причина этого в том, что передача может осуществиться без помех только тогда, когда мозг автономен, то есть не обрабатывает входящую информацию системами чувств. Таким образом мы учимся во сне! Если просто положить учебник под подушку, конечно, это ни к чему не приведет, но если учить материал перед сном, это поможет на следующий день при выполнении теста. По крайней м ере, больше информации закрепится в памяти.

Что происходит во время сна школьника с новой формулой по математике? За ночь фазы быстрого и глубокого сна чередуются приблизительно пять-шесть раз, и новый учебный материал во время этих фаз еще раз активно проходит состояния, важные для учебного процесса. Во время фазы быстрого сна новый материал проигрывается еще раз, как будто бы мы нажали на кнопку повтора, но, разумеется, в обработанной форме: теперь математическая формула анализируется, архивируется, создается ее ассоциативный ряд, и далее она кодируется. Во время фазы глубокого сна новые арифметические знания направляются в кору головного мозга, можно сказать, постепенно в нее "загружаются".

В это время в мозге новые знания анализируются и связываются с уже имеющимися в долговременной памяти данными. Ученые установили, что во время сна активны только те клетки гиппокампа, которые что-то запоминали. Новая информация постепенно перегружается из промежуточного хранилища гиппокампа в долговременную память. Сведения, которые гиппокамп не может упорядочить, забываются. Если школьник не до конца понял новую формулу, его мозг не станет обременять себя непонятными, несвязными элементами и формула будет забыта полностью или частично.

Как вы уже поняли, для полноценной работы мозга детям необходим здоровый сон. Он незаменим как для школьного учебного процесса, так и для интенсивных самостоятельных занятий с учебным материалом. Недостаток сна снижает успехи ребенка в учебе! Техника езды на велосипеде, игра в теннис и навыки живописи также усваиваются ребенком во время фазы быстрого сна, поэтому дети, учащиеся музыке и занимающиеся каким-либо видом спорта, обязательно должны высыпаться. Полноценный сон делает нас не только умнее и сообразительнее, но и наделяет дополнительными творческими способностями.

При каких условиях память работает хорошо?

Память не любит заниматься мелочами. Ей нужны не подробности, а связи, правила и четкие структуры. Даже если школьник, который не любит учить фактический материал, каждый вечер смотрит шоу-викторины, он не станет умнее. Человек мыслит структурно (в рамках контекста), и чтобы рассуждать и анализировать, ему необходимы правила. Мы – настоящие машины по установлению правил. Эволюция заставляет наш мозг развиваться таким образом, чтобы мы могли свободно ориентироваться в окружающем пространстве. Сегодня ученые-неврологи могут объяснить, как закладываются дорожки памяти. В результате приобретения опыта в мозге появляются связи между нейронами – дорожки памяти, которые постепенно формируют "карту" из множества таких дорожек. Первые ранние дорожки задают основополагающую схему, часто используемые связи со временем укрепляются. Когда человек что-то запоминает, структура мозга изменяется: дорожки памяти усиливаются или соединяют новые нейроны.

Фазы развития интеллектуальных способностей ребенка.

•К 4 годам синапсы в мозгу ребенка достигают наибольшей плотности – развивается осознанная память. Одновременно возникает связь между полушариями головного мозга (левое отвечает в основном за логическое мышление, правое – за творчество и эмоции). Ребенок может все больше концентрироваться, созревает его рабочая память. Синапсы, которые не используются, постепенно исчезают, чтобы мозг мог работать эффективнее.

•В 6 лет ребенок может различать фантазию и действительность, умеет лгать. Теперь его способности к запоминанию развиваются медленнее.

•В 7 лет ребенок обладает высоким творческим потенциалом, постепенно у него развивается метапамять, то есть он может забывать ранее изученное.

•В 8 лет происходит развитие комплексного мышления.

•В 9 лет совершенствуется процесс метапознания: ребенок способен размышлять о собственных мыслях.

•К 10 годам у ребенка закладывается структура мозга, которая будет определять дальнейший процесс учения и точность соединений.

•К 11 годам ребенок учится концентрироваться, создавать структуры и разрабатывать учебные стратегии.

•К 15 году жизни развивается формальное мышление: способность рассуждать абстрактно, строить гипотезы и объяснять собственные концепции. Во время полового созревания ярко проявляются личные пристрастия.

С 16 лет начинают развиваться гибкость мышления, абстрактный интеллект, способность к долгосрочному планированию.

•К окончанию школы у ребенка связанные нервные волокна (аксоны) полностью покрываются слоем миелина, служащего своеобразным изоляционным материалом для клеток мозга. Миелин помогает мозгу работать быстрее и эффективнее. Таким образом, мозг одновременно учится и развивается.

Пластичность мозга ребенка, то есть способность мозга к обучению, снижается уже в школьные годы. Шестилетние дети имеют еще относительно много синапсов и учатся сравнительно высокими темпами, сокращение синапсов значительно ускоряется между 14-м и 20-м годами жизни. К концу полового созревания человек имеет в распоряжении активную, но уже не такую подвижную сеть синапсов мозга. Люди никогда не перестают учиться, однако основы знаний, то есть принципиальная схема соединений нейронов, закладывается в детстве. Чем разнообразнее и богаче структуры мозга ребенка, тем более емким и подвижным будет его интеллект в зрелом возрасте.

В любом возрасте мозг развивается тем эффективнее, чем больше его используют. В созревшем головном мозге каждая из 100 миллиардов нервных клеток имеет связи с 1000–10 000 других к леток. Более 15 триллионов синаптических связей объединяются в сеть общей длиной более 100 тысяч километров. Об этом богатстве необходимо заботиться. Однажды возникшие структуры мозга без тренировки пропадают. Взрослые могут в большой степени забыть иностранный язык, который изучали в школе, но после ее окончания не использовали регулярно. Многие с трудом верят в то, каких математических успехов они достигли в старших классах школы, когда через много лет смахивают пыль со своих старых школьных тетрадей по математике.

О развивающемся мозге ребенка необходимо заботиться, как о цветущем саде. Образующиеся синапсы нужно тренировать, иначе они станут слабыми и зачахнут. Результаты тестов после летних каникул убедительно доказывают, что интеллект снижается, когда в нем нет необходимости: летом школьникам не приходится решать сложные задачи. Если вы хотите, чтобы мозг ребенка продолжал развиваться, а не деградировал, следите за тем, чтобы школьник хотя бы иногда тренировал свои умственные способности летом: читал художественную и познавательную литературу, решал математически задачи из пройденного за прошлый учебный год материала и так далее.

Тот, кто упрямо зубрит, запоминает мало

Зубрежку фактического материала, то есть простое заучивание наизусть, специалисты считают наименее эффективным методом обучения. При этом сети памяти образуются также посредством простого повторения, даже если более ранние знания по данной теме и какой-либо интерес к ней отсутствуют. Если школьник упрямо учит наизусть названия аргентинских провинций с их экономическими особенностями, он сможет ответить на вопросы о них на следующий день в тесте, но затем этот материал исчезнет из его памяти. При автоматическом заучивании наизусть в мозгу не образуется никаких связей, не создаются новые мыслительные структуры или связи с уже имеющимися знаниями. К тому же при простом заучивании наизусть информация может быть понята неправильно, и тогда в память откладываются неверные данные, которые в дальнейшем будут вызывать логические ошибки.

Зубрить отдельные факты так же скучно, как и бессмысленно. Благодаря зубрежке ученик начальной школы может приносить домой хорошие отметки, однако он не может понять содержание материала и позднее не сможет продолжить работу с ним. Часто такие пробелы выявляются лишь на экзаменах, когда от учеников требуются широкие познания и познавательные способности. Для того чтобы новый материал укрепился в памяти, ученик должен самостоятельно проникнуть в его содержание, тогда в его мозге будут созданы связи с уже имеющимися у него знаниями или заложены новые. Новая информация легче запоминается с помощью примеров, функция которых состоит в том, чтобы объяснить общее с помощью конкретного. Эксперименты на уроках химии и физики, экскурсии во время занятий по биологии и посещение музея истории делают связи между старой и новой информацией узнаваемыми и стимулируют интерес к предмету изучения. Ученики любой возрастной группы лучше всего воспринимают новый материал, когда получают задания, с которыми они не могут легко справиться с первого раза, но которые все-таки способны решить, используя имеющиеся у них знания. При этом дети могут делать ошибки и спрашивать совета у преподавателя. Таким образом, они получают возможность расширить свои знания, пересмотреть их и приспособиться к новым требованиям постепенно.

Наиболее успешны те методы обучения, при которых дети приобретают новые стратегии мышления, которые впоследствии будут ими использоваться в разнообразных ситуациях. Имея четкую структуру анализа новых данных, дети эффективнее могут запоминать новый материал. Это также объясняет тот факт, почему взрослый, имея работоспособные структуры мозга, может относительно быстро входить в курс дела новых материй, хотя способность его мозга к обучению со временем снижается.

Достойная награда стимулирует память

В наши дни материальные вознаграждения за успехи в школе распространены в большинстве семей. "Если ты получишь "четыре" за контрольную, мы купим тебе ту компьютерную игру которую ты просил", – так родители стимулируют честолюбие своих детей. И если "четверка" получена, то в большинстве случаев ученик радуется не своим школьным достижениям, а заветной игре! Так ли эффективны материальные вознаграждения, как думают многие родители? Дело в том, что внутреннее удовлетворение собственным успехом действует намного мощнее.

Природа предоставила нам собственную эффективную систему вознаграждения. Разгадать загадку, победить в шахматной партии, наконец, быстро разобраться в чем-то сложном – все это доставляет нам немалую радость. Мозг сам себе доставляет удовольствие с помощью особых веществ, действующих почти как опиаты. Успехи в учебе дают ощущение счастья, которое создается вырабатывающимися в организме гормонами: маленький нервный узел в нижней области среднего мозга выбрасывает вещество под названием дофамин. Сам дофамин не является генератором счастья, он заставляет нас делать вещи, которые нам приносят это ощущение и усиливают его. Он, так сказать, держит нас в радостном ожидании, дает мотивацию. Если мы достигаем цели, и наш разум говорит нам, что результат работы оправдал наши ожидания, то дофамин вызывает выплеск эндорфинов ("гормонов счастья"). Ученые-неврологи считают, что за постоянное стремление узнавать и хотеть понимать что-то новое нам следует благодарить дофамин. Без такого качества, как любопытство, человечество не смогло бы совершенствоваться.

Однако эта свойственная организму система самовознаграждения не является неизменной или присущей нам с рождения. Она развивается в первые годы жизни и действует как мотивация в учебном процессе в течение всей жизни. Поэтому для развития личности очень важно хвалить детей, замечать их успехи и повышать их уверенность в себе. Если детям постоянно указывать только на их слабости, это может помешать формированию у них системы самовознаграждения, тогда дети могут превратиться в неудачников.

Засыпать ребенка похвалой – это, конечно, не выход, если ребенок не слишком успевает в школе. Дети очень точно чувствуют, высказывается ли похвала с полным на то основанием или это просто хорошо сыгранный спектакль. Лесть может ослабить и сам стимул.

Постоянные разочарования снижают желание узнавать новое

Если ученик не может выполнить какое-то задание или делает в нем ошибку, в его организме происходит небольшое снижение уровня дофамина. Мозг испытывает разочарование: он решился совершить действие и ожидал хороших результатов. Так как ожидание не оправдывается, вознаграждения за этот труд мозг не получает. На организм это действует как наказание. Если, к примеру, ребенок два часа подряд занимается переводом с латыни ищет каждое слово в словаре, ломает голову над текстом, и в итоге получается предложение на шести строках из произведения "Записки о Галльской войне", ребенок считает, что эта работа стоила приложенных усилий. Однако преподаватель латыни за большое количество лексических и грамматических ошибок ставит ему "тройку". Объем химических процессов, происходящих в головном мозге школьника за счет работы дофамина, начинает сокращаться. Из-за падения уровня дофамина ребенок чувствует себя наказанным.

Если такие разочарования у ребенка происходят часто, его мотивация к обучению по данному предмету снижается. В таком случае ему нужна поддержка, иначе он потеряет шанс улучшить свою успеваемость по данному предмету.

Когда во время обучения мы испытываем ощущение счастья? Когда что-то получается лучше, чем мы ожидали. Лучше всего учатся те, кто в ходе обучения испытывает небольшое напряжение и затем с успехом приходит к своей цели. "Ага! Так вот как это должно быть!" Дофамин является хорошей "смазкой" для транспортировки информации из кратковременной в долговременную память. Если бы ученик за свой перевод с латыни получил "пять", он испытал бы выплеск дофамина, и новые слова и грамматические конструкции лучше бы усвоились у него в мозгу. Успех мотивирует и позволяет лучше сохранять изученный материал. "Похвала дает гораздо более сильную мотивацию, чем порицание", – признавал даже строгий немецкий философ Ницше.