Хронические гепатиты

Во всем мире заболевания печени занимают существенное место среди причин нетрудоспособности и смертности. Парадоксально, но факт, что Леонардо да Винчи в 15 веке описал явление цирроза печени, а чилийский поэт Пабло Нерудо посвятил оду печени – "Темный монарх".

Международная классификация болезней (МКБ-10)

• К.70. Алкогольная болезнь печени

• К.71. Токсическая болезнь печени

• К.72. Печеночная недостаточность

• К.73. Хронические гепатиты, не классифицированные в других разделах

• К.74. Фиброз и цирроз печени

• К.75. Другие воспалительные заболевания печени

• К.76. Другие заболевания печени

• К.77. Болезни печени при других заболеваниях, классифицированных в других рубриках

Хронический гепатит (ХГ) – воспалительное заболевание печени продолжительностью более 6 месяцев (определение экспертов ВОЗ).

ХГ – это полиэтиологический рецидивирующий диффузный деструктивно-воспалительный процесс, морфологически характеризующийся персистенцией некрозов, воспалением, фиброзом при сохранении общей архитектоники печени.

Эпидемиология

Около 600 млн человек на земле страдают ХГ. Распространение гепатитов по земле неоднородно. Так, в странах Европы частота ХГ снижается, в то время как в странах Средиземноморья растет. Хуже того, хронический гепатит "молодеет".

Вирусные гепатиты – наиболее частая причина развития заболеваний печени.

Этиология

Вирусы

1. Вирус А – дает тяжелое течение острого гепатита, но только в 1% случаев переходит в хронический. Путь передачи -фекально-оральный.

2. Вирус В – у 20–40% больных острым вирусным гепатитом В происходит трансформация в хронический гепатит.

Пути передачи:

• Естественный путь (половой и вертикальный).

• Парентеральный (кровь и ее продукты).

• Контактно-бытовой.

3. Вирус С – в 50–80% случаев острый гепатит переходит в хронический гепатит и в 20% – в цирроз печени. Путь передачи -парентеральный.

4. Вирус D – самостоятельно данный вирус не вызывает гепатит, так как неполный геном, сочетается с вирусом В. Путь передачи – в основном парентеральный.

5. Вирус Е – в хронический гепатит переходит, если сочетается с В-инфекцией, и тогда летальность достигает 75–80%. Путь передачи – фекально-оральный.

Токсические гепатиты

1. Экзогенные.

• Лекарственные (около 200 лекарственных препаратов обладают гепатотоксическим действием, например, сульфаниламиды, антибиотики, аспирин и т.д.).

• Эндогенные.

Данные гепатиты возникают при патологии внутренних органов.

Алкоголь, он имеет особое значение в развитии ХГ, занимает второе место в ряду этиологических факторов. Печень здорового человека метаболизирует до углекислого газа и воды около 20 г/сут алкоголя без ее повреждения.

Идиопатический ХГ (аутоиммунный).

Патогенез

В зависимости от этиологических факторов возможно несколько вариантов патогенеза ХГ.

Патогенез хронического вирусного гепатита (ХВГ)

1. Биологический цикл развития вируса включает фазы его репликации и интеграции в геном печеночной клетки. Поражение гепатоцитов – следствие реакции цитотоксических лимфоцитов на антигены вируса (иммунный цитолиз).

2. Схематично данный патогенез можно представить следующим образом:

• 1 этап. Вирусы, внедряясь в ядро клетки, становятся ее частью, идет внутриструктурное повреждение. Накапливаясь в клетке, вирус вновь выходит во внешнюю среду и вновь повреждает близлежащие гепатоциты. На антигены вируса вырабатываются антитела (АТ). Антитела могут блокировать только антигенные структуры вируса, но не сам вирус, расположенный внутри клетки. В ответ на нахождение вируса в организме синтезируются Т-киллеры-лимфоциты, которые находят поврежденные гепатоциты и лизируют их с вирусом. Чем ниже супрессорная активность Т-лимфоцитов в отношении торможения миграции макрофагов, тем сильнее выражен их киллерный эффект.

• При несовершенной иммунной реакции Т-лимфоциты способны разрушать инфицированные гепатоциты, но не могут предотвращать инфицирование вирусом здоровых клеток.

• При взаимодействии вируса и иммунной системы возможны следующие исходы:

§ При отсутствии реакции человек становится вирусоносителем.

§ При чрезмерной иммунной реакции развивается тяжелая форма острого гепатита.

§ При нормальной иммунной реакции – выздоровление.

• 2 этап. Это процесс аутоагрессии. В среде появляются разрушенные гепатоциты, то есть гепатоцитарные АГ, которые являются ауто-АГ. Вырабатываются в ответ ауто-АТ. По мере интенсификации этого процесса усиливается аутоагрессивный процесс. Причина обострения ХГ – это наработка ауто-АТ. Образуются иммунные комплексы, освобождаются лизосомальные ферменты, развивается тканевая реакция: пролиферация лимфоцитов, ингибиция миграции лимфоцитов и моноцитов.

• На этом этапе происходит развитие микротромбозов, что сопровождается микронекрозами. А наличие некроза индуцирует банальное вторичное реактивное воспаление.

• На 2 этапе патогенеза реагируют иммунокомпетентные органы, селезенка.

Токсические гепатиты

Медикаменты, химические вещества оказывают прямое повреждающее действие на печеночные клетки.

Лекарственные гепатиты

1. Облигантные – индуцируются гепатотоксичными препаратами, с повышением дозы повышается их токсичность (хлороформ и др.).

Сюда относят препараты, способные вызывать индукцию печеночных ферментов (фенобарбитал) или жировую дегенерацию печени.

2. Факультативные – действие их обусловлено идиосинкразией, не является дозозависимым.

Развитие неспецифических реактивных гепатитов связывают с поступлением различных АГ и токсинов с током крови через систему портальной вены или печеночной артерии и их воздействием на печень.

При СПИДе изменения печени обусловлены либо воздействием ВИЧ-инфекции (по типу вирусного гепатита), либо проявлением сопутствующих заболеваний.

Патогенез алкогольного гепатита

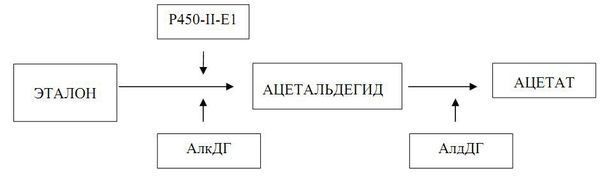

Метаболизм алкоголя

В слизистой оболочке желудка осуществляется первый этап метаболизма алкоголя при участии желудочной фракции АлкДГ (она относится к так называемому IV классу АлкДГ, которого нет в печени).

?Печеночная АлкДГ – цитоплазматический фермент, который метаболизирует этанол, если его тканевая концентрация не превышает 10 ммоль/л (50 мг/дл).

?Существуют три гена, кодирующих АлкДГ: АлкДГ 1, АлкДГ2, АлкДГЗ, которые передаются посредством пептидных субъединиц, обозначаемых a, b и g. Эти субъединицы способны образовывать гомодимеры и гетеродимеры, что может объяснить различную переносимость алкоголя разными этническими группами. Полиморфизм выявлен среди АлкДГ2 и АлкДГЗ.

Гены печеночной АлкДГ и их полиморфизм

| АлкДГ 1: альфа | АлкДГ2: бета | АлкДГ3: гамма |

|---|---|---|

| АлкДГ 1: альфа | ДГ2*2: бета2 | АлкДГ3*1: гамма1 |

| АлкДГ2*1: бета1 Алк | АлкДГ3*2: гамма2 | |

| АлкДГ3*3: гамма3 |

АЛДГ имеет два изофермента: АЛДГ1 и АЛДГ2. Причем АЛДГ2 регулирует окисление основного количества ацетальдегида в ацетат. Ацетальдегид – потенциально токсический продукт окисления этанола. При снижении активности АЛДГ2 он кумулируется в системной циркуляции, с чем связаны такие симптомы, как покраснение лица, тахикардия и изредка сосудистый коллапс.

АЛДГ2*1 – нормальный аллель, в то время как АЛДГ2*2 -абнормальный. Приблизительно 50% японцев и китайцев имеют дефицит АЛДГ за счет наследования АЛДГ2*2, поэтому у них чаще отмечается покраснение лица при употреблении алкоголя. Гомозиготы по данному аллелю (АЛДГ2*2/2*2) редко злоупотребляют алкоголем из-за плохой его переносимости, что связано с высокими концентрациями циркулирующего у них ацетальдегида. Если такие люди все же злоупотребляют алкоголем, то у них АБП развивается при меньшей кумулятивной дозе алкоголя, чем в контрольной группе. Злоупотребление алкоголем у гетерозигот АЛДГ2*1/2*2 приводит к более частому повреждению печени на фоне меньших доз алкоголя, чем у гомозигот АЛДГ2*1/2*1.

В группе контроля и у алкоголиков белой расы аллель АЛДГ2*2 не выявлен.

При тканевой концентрации этанола выше 10 ммоль/л (50 мг/дл) основную роль в его метаболизме принимает на себя система этанолового микросомального окисления. Она является компонентом цитохрома Р-4502Е1 (CYP2E1) и обладает способностью влиять на метаболизм других соединений, таких как ацетаминофен, нитрозамины и т.д.

Длительное употребление алкоголя стимулирует продукцию CYP2E1, что, вероятно, приводит к более быстрой элиминации этанола у хронических алкоголиков и прогрессированию поражения печени.

АлкДГ – цитоплазматическая алкогольдегидрогеназа АлдДГ – митохондриальная альдегиддегидрогеназа

Границы безопасного употребления алкоголя (ВОЗ, 1995г.)

| Мужчины | Женщины |

|---|---|

| До 20 – 40 г/сут | До 20 г/сут |

| До 140 – 280 г/нед | До 140 г/нед |

Большинство исследователей считают, что прием 40–80 г этанола в день на протяжении 10–12 лет может привести к развитию АБП. Однако от тяжелых поражений – гепатита и цирроза – страдает менее 50% лиц, употребляющих алкоголь в опасных дозах. Это свидетельствует о том, что в патогенезе алкогольной болезни, помимо прямого токсического эффекта этанола, существуют другие факторы, препятствующие или способствующие развитию заболевания.

У женщин алкогольное повреждение печени развивается при меньших дозах алкоголя, за более короткий период и протекает более тяжело, чем у мужчин. Летальность от цирроза печени у женщин также выше. Предполагается, что это связано с более низкой концентрацией желудочной фракции АлкДГ, из-за чего в печень женщин поступает большее количество этанола, чем у мужчин. На этот процесс влияют также гормональные факторы.

Ожирение рассматривается в качестве независимого фактора риска развития алкогольного поражения печени.

Необходимо отметить, что систематическое употребление алкоголя повышает риск инфицирования вирусом гепатита С, который влияет на тяжесть алкогольного повреждения печени. У лиц с алкогольной зависимостью, инфицированных вирусом гепатита С, печень повреждается в более молодом возрасте, при меньших кумулятивных дозах алкоголя, с более тяжелыми морфологическими признаками поражения и более высокой летальностью в сравнении с неинфицированными алкоголиками.

Патогенез алкогольного поражения печени своеобразен -происходит метаболическая перестройка гепатоцитов, которая проявляется в следующем.

Нарушается метаболизм жирных кислот, увеличивается синтез триглицеридов, происходит внутриклеточная триглицеридная интоксикация из-за блокировки выхода триглицеридов из гепатоцитов, возникает "внутриклеточная стадия гепатоза". Жировое перерождение печени приводит к изменению мембран гепатоцитов, ведет к появлению повышенного количества ферментов и триглицеридов в крови, возникает стеатоз. На фоне данного процесса идет синтез алкогольного гиалина (тельца Маллори). Накопление его и выход в строму печени ведет к выработке на него АТ, которые обладают цитотоксическим действием. При этом повреждается и соединительная ткань, возникает фиброз.

Аутоиммунный хронический гепатит является заболеванием, при котором патологические изменения связаны с аберрантной аутореактивностью в связи с угнетением Т-супрессорной популяции лимфоцитов. В крови появляются антитела к ядрам, митохондриям, гладкомышечным клеткам и специфическому липопротеиду гепатоцитов. Эти антитела стимулируют цитолиз гепатоцитов лимфоцитами – киллерами печени.

Классификация

Международная классификация болезней (МКБ-10) в настоящее время не устраивает клиницистов и морфологов. Так, например, в стадии ремиссии ХАГ не имел морфологических различий с ХПГ. Это обстоятельство существенно затрудняло дифференциальную диагностику. Далее, изучение хронического вирусного гепатита С привело морфологов к заключению, что при этом заболевании полностью утрачены различия между ХПГ и ХАГ. Таким образом, классификация потеряла морфологическое обоснование для выделения основных нозологических форм.

Сегодня подвергается критике сам термин "хронический персистирующий", так как сочетание определений "хронический" и "персистирующий" дублируют смысловую нагрузку. Персистенция означает постоянство, продолжительность, поэтому персистирующий процесс может быть только хроническим.

Не оправдалось и прогностическое значение терминов ХАГ и ХПГ. Предполагалось, что ХПГ является доброкачественным заболеванием. Тактически диагноз ХПГ был необходим, чтобы больного оставили в покое. Однако клинико-морфологическое изучение хронического вирусного гепатита С показало, что при многолетнем малосимптомном течении заболевания по типу ХПГ у больных развивались цирроз печени и гепатоцеллюлярная карцинома.

Итак, термины ХАГ и ХПГ устарели.

Международная группа ведущих гепатологов мира разработала классификацию хронических гепатитов, в основу которой заложен этиологический принцип. Эта классификация была обсуждена и принята на 10-м Международном конгрессе гастроэнтерологов в Лос-Анджелесе в 1994 г.

Классификация ХГ (г. Лос-Анджелес, 1994 г.)

1. Хронический гепатит В – воспалительное заболевание печени, вызванное вирусом гепатита В, с длительностью течения 6 месяцев и более, с потенциальным переходом в цирроз печени или ассоциированное с ним.

2. Хронический гепатит D – воспалительное заболевание печени, вызванное вирусом гепатита D, сочетающееся с вирусным гепатитом В, с длительностью течения 6 месяцев и более, с потенциальной возможностью перехода в цирроз печени или ассоциированное с ним.

3. Хронический гепатит С – воспалительное заболевание печени, вызванное вирусом гепатита С, с длительностью течения 6 месяцев и более, с возможностью перехода в цирроз печени или ассоциированное с ним. Диагностируется на основании выявления антител к вирусу гепатита С. Необходимо помнить о коварности гепатита С. Его недаром называют "ласковым убийцей", т.к. у 75% больных острый гепатит С протекает бессимптомно, только с повышением уровня трансаминаз, но у 50% больных происходит переход в хронический гепатит С, а у 20–40% наблюдается развитие цирроза печени. Для сравнения: острый гепатит В приводит к развитию цирроза печени в 10% случаев. Доказан и канцерогенный эффект вируса гепатита С.

4. Хронический неспецифический вирусный гепатит -воспалительное заболевание печени, вызванное неспецифическим, неиндентифицированным или неизвестным вирусом, с длительностью течения 6 месяцев и более.

5. Аутоиммунные гепатиты (АИГ). Морфологически -преимущественно перипортальные гепатиты с гипергамма-глобулинемией и выработкой антител к ткани печени. Самые тяжелые по прогнозу. Характерна положительная динамика заболевания под действием глюкокортикостероидов и иммунодепрессивной терапии.

В зависимости от вида антител и клиники выделяют 3 типа АИГ:

• I тип – составляет 90% всех АИГ. Устаревшее название I типа АИГ – люпоидный гепатит, хронический гепатит с внепеченочными проявлениями. Характеризуется появлением антиактиновых антител.

• II тип – составляет 4% всех АИГ. Болеют преимущественно дети в возрасте от 2 до 14 лет. Характерны антитела к тиреоглобулину, островкам Лангерганса. Поэтому II тип АИГ часто сочетается с зобом Хашимото, сахарным диабетом. Этот тип АИГ быстрее прогрессирует в цирроз, чем I тип АИГ.

• III тип АИГ выделен недавно, составляет 3% АИГ. Болеют преимущественно женщины в возрасте 30–60 лет. У больных выявляются антитела к цитоплазме гепатоцитов.

6. Хронический гепатит, не классифицированный как вирусный или аутоиммунный – воспалительное заболевание печени, вызванное гепатотропным вирусом и/или имеющее аутоиммунное происхождение (при невозможности точного разграничения этих этиологических факторов), с длительностью течения 6 месяцев и более.

7. Хронический гепатит неустановленной этиологии – воспалительное заболевание печени неясной этиологии с длительностью течения 6 месяцев и более.

8. Хронический лекарственный гепатит – воспалительное заболевание печени, вызванное побочным действием лекарств, с длительностью течения 6 месяцев и более. Побочное действие может быть обусловлено:

• прямым токсическим действием препаратов или их метаболитов;

• идиосинкразией к препарату.

9. Первичный билиарный цирроз – хронический холестатический гранулематозный деструктивный процесс в междольковых и септальных желчных протоках аутоиммунной этиологии с потенциальным развитием цирроза печени или им сопровождающийся.

10. Первичный склерозирующий холангит – хроническое прогрессирующее фиброзное воспалительное заболевание, поражающее как внепеченочную, так и внутрипеченочную систему желчных протоков, ведущее к вторичному билиарному циррозу печени. Этиология неизвестна.

11. Болезнь Вильсона-Коновалова – хроническое воспалительное заболевание печени, наследуемое по аутосомно-рецессивному типу, сопровождающееся нарушением метаболизма меди, ведущее к быстро прогрессирующей печеночной недостаточности, хроническому гепатиту и циррозу печени или ассоциирующееся с этими осложнениями.

12. Болезнь дефицита альфа-антитрипсина печени -хроническое заболевание, наследуемое по аутосомно-рецессивному типу, сопровождающееся снижением содержания а1-антитрипсина в сыворотке крови, со склонностью к хронизации и переходу в цирроз печени.

Циррозы печени рассматриваются не как самостоятельное заболевание, а как исход гепатитов. С точки зрения морфологов, цирроз – это законченный процесс, конечная стадия воспалительно-некротического и дистрофического процессов в печени. Поэтому введено понятие: "хронический гепатит, ассоциированный с циррозом печени". Например, если цирроз печени развился в результате хронического гепатита С: хронический гепатит С в стадии обострения, ассоциированный с циррозом печени.

Необходимо обратить внимание, в данной классификации нет алкогольных гепатитов, алкогольных циррозов как самостоятельных нозологических форм. В силу своеобразия действия алкоголя на печень выделили особую самостоятельную нозологическую форму – алкогольная болезнь печени. Выделяют следующие варианты (они же стадии) алкогольной болезни печени:

1. стеатоз;

2. алкогольный гепатит;