Понятие гимназия часто ассоциируется в сознании россиян с элитарностью, т. е. с типом престижных/элитарных учебных учреждений, где дети получают образование по критериям знатности, богатства, связей, где их подготавливают к работе на руководящих постах в дальнейшем. Многие считают, что такие дети составляют элиту современного общества, в основном элиту по крови. Гимназии – в большинстве своем государственные образовательные учебные заведения среднего типа. Здесь учатся дети с повышенной мотивацией к учению. Так же, как и в других типах средних общеобразовательных заведений, гимназия предоставляет возможность получить образование, достаточное для продолжения обучения в высшем учебном заведении. Формирование ученических коллективов в российской гимназии осуществляется с 1 класса. В гимназию можно перейти из другого типа школ как в течение учебы на основной ступени образования, так и по ее окончании. В этом случае выпускникам 9 классов гимназии вручаются аттестаты об основном среднем образовании, после чего они решают, остаться им здесь для получения полного среднего образования, или пойти в учебное учреждение профессионального типа. В результате нововведений в нашей стране в конце обучения выпускники гимназий также сдают обязательный единый государственный экзамен (ЕГЭ).

Говоря о принципах отбора содержания образования (взаимосвязанных между собой), выделим такие:

1) принцип соответствия содержания образования требованиям развития общества, науки, культуры и личности – включение как традиционных знаний, умений, навыков, так и отражающих современный уровень развития общества, научного знания, культурной жизни и обеспечивающих личностный рост;

2) принцип единой содержательной и процессуальной стороны обучения – учет педагогической реальности, связанной с осуществлением конкретного учебного процесса, вне которого не может существовать содержание образования; методов, способов и технологий передачи образования, уровней его усвоения и связанных с ним действий;

3) принцип структурного единства содержания образования – согласованность теоретического представления учебного предмета, учебного материала, педагогической деятельности и личности учащихся;

4) принцип гуманитаризации содержания образования – создание условий для активного творческого и практического освоения учащимися общечеловеческой культуры; изменения взаимоотношения и взаимодействия гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, в основе которого должен лежать поворот к личности; качественная реорганизация содержания конкретных учебных предметов (в том числе гуманитарных), которым недостает именно человека в его действительном (социальном и природном, объективном и субъективном) бытии; мировоззренческая подготовка учащихся и формирование, исходя из современной ситуации развития общества, наиболее приоритетных компонентов гуманитарной культуры (культура жизненного самоопределения; экономическая культура и культура труда; политическая и правовая культура; интеллектуальная, нравственная, экологическая, художественная и физическая культура; культура общения и семейных отношений);

5) принцип гуманизации – соответствие основных компонентов образования базовой структуре личности;

6) принцип фундаментализации – установление междисциплинарных связей, обучение методам добывания новых знаний, убежденность в их истинности и пр.; действительная интеграция гуманитарного и естественнонаучного знания, установление преемственности, опора на осознание учащимися сущности методологии познавательной и практической преобразующей деятельности (обучение как способ получения знания и формирования умений и навыков и как средство вооружения обучающихся методами добывания новых знаний, самостоятельного приобретения умений и навыков), интенсификация и гуманизация процесса обучения (учащиеся освобождаются от перегрузки учебной информацией и получают возможность для творческого саморазвития).

Данные принципы в основном были разработаны В.В. Краевским. Упоминаемые выше М.Н. Скаткин и И.Я. Лернер писали, что принципы гуманитаризации и фундаментализации содержания общего образования вызвали к жизни становление и такого принципа, как соответствие основных компонентов содержания общего образования структуре базовой культуры личности. Исходя из их концепции, эти компоненты могут быть представлены как когнитивный опыт личности, опыт практической деятельности, опыт творчества и опыт отношений личности. Когнитивный опыт личности как компонент содержания общего образования и базовой культуры включает в себя систему знаний о природе, обществе, мышлении, технике, способах деятельности, усвоение которых обеспечивает формирование в сознании учащихся научной картины мира, вооружает их диалектическим подходом к познавательной и практической деятельности. Он по праву считается основным, поскольку без знаний невозможно ни одно целенаправленное действие.

Отсюда и критерии отбора основ наук, изучаемых в современной российской школе, представляются нам следующими:

1) целостное отражение в содержании образования задач гармоничного развития личности и формирования ее базовой культуры;

2) выделение типичных аспектных проблем школьных областей знаний и научных методов, не только важных с общеобразовательной точки зрения, но и доступных учащимся;

3) научная и практическая значимость содержания образовательного материала, включаемого в каждый отдельно взятый учебный предмет и всю систему учебных дисциплин, изучаемых в школе (включение важных в общеобразовательном отношении знаний о понятиях, законах и т. д.);

3) соответствие/корреляция сложности содержания предметов и реальных/проверяемых/диагностируемых возможностей учащихся конкретного возрастного периода;

4) соответствие объема содержания предмета имеющемуся на его изучение времени;

5) учет современного международного опыта построения и отбора содержания образования;

6) соответствие имеющейся учебно-методической и материальной базе современной отечественной школы.

Разговор о содержании образования, критериях отбора материала сегодня невозможен без рассмотрения Государственного образовательного стандарта общего образования и понимания, что собой представляют учебные программы.

Государственный стандарт общего образования – это нормы и требования, определяющие обязательный минимум содержания основных образовательных программ общего образования, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, уровень подготовки выпускников образовательных учреждений, основные требования к обеспечению образовательного процесса (в том числе к его материально-техническому, учебно-лабораторному, информационно-методическому, кадровому обеспечению).

Назначением государственного стандарта общего образования является обеспечение:

• равных возможностей для всех граждан в получении качественного образования;

• единства образовательного пространства в Российской Федерации;

• защиты обучающихся от перегрузок и сохранение их психического и физического здоровья;

• преемственности образовательных программ на разных ступенях общего образования, возможности получения профессионального образования;

• социальной защищенности обучающихся;

• социальной и профессиональной защищенности педагогических работников;

• прав граждан на получение полной и достоверной информации о государственных нормах и требованиях к содержанию общего образования и уровню подготовки выпускников образовательных учреждений;

• основы для расчета федеральных нормативов финансовых затрат на предоставление услуг в области общего образования, а также для разграничения образовательных услуг в сфере общего образования, финансируемых за счет средств бюджета и за счет средств потребителя, и для определения требований к образовательным учреждениям, реализующим государственный стандарт общего образования.

Государственный стандарт общего образования является основой:

• разработки федерального базисного учебного плана, образовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, базисных учебных планов субъектов Российской Федерации, учебных планов образовательных учреждений, примерных программ по учебным предметам;

• объективной оценки уровня подготовки выпускников образовательных учреждений;

• объективной оценки деятельности образовательных учреждений;

• определения объема бюджетного финансирования образовательных услуг, оказание которых гражданам на безвозмездной основе гарантируется государством на всей территории Российской Федерации;

• установления эквивалентности (нострификации) документов об общем образовании на территории Российской Федерации;

• установления федеральных требований к образовательным учреждениям в части оснащенности учебного процесса, оборудования учебных помещений.

Государственный стандарт общего образования первого поколения включал три компонента:

• федеральный компонент – устанавливается Российской Федерацией (отводится не менее 75 процентов от общего нормативного времени, отводимого на освоение образовательных программ общего образования);

• региональный (национально-региональный) компонент – устанавливается субъектом Российской Федерации (отводится не менее 10 процентов от общего нормативного времени, отводимого на освоение образовательных программ общего образования);

• компонент образовательного учреждения – самостоятельно устанавливается образовательным учреждением (отводится не менее 10 процентов от общего нормативного времени, отводимого на освоение образовательных программ общего образования).

С 2001 г. (когда был начат эксперимент по переходу на 12-летнее обучение) введен еще один компонент:

– ученический – консультации, двигательные занятия и т. д. (все это не относится к максимальной учебной нагрузке, поэтому является необязательным для учеников).

В апреле 2011 г. был опубликован третий вариант стандарта (вскоре снятый с портала Министерства образования и науки). Приказ об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего (полного) общего образования подписан (перед отставкой) министром образования и науки Российской Федерации А.А. Фурсенко 17.05.2012 и зарегистрирован в Министерстве юстиции России 7.06.2012.

Вышесказанное и обусловило: содержание образования регламентируется учебными планами, учебными программами по предметам, фиксируется в учебниках, учебных пособиях и электронных накопителях информации (видеодисках, видеокассетах, компьютерных программах).

Учебный план – нормативный документ, определяющий состав учебных предметов; порядок (последовательность) их изучения по годам обучения; недельное и годовое количество учебных часов, отводимых на изучение каждого предмета; структуру и продолжительность учебного года.

В современной общеобразовательной школе используется несколько типов учебных планов: базисный учебный план, типовые федеральные и региональные учебные планы и собственно учебный план школы.

Базисный учебный план – основной государственный нормативный документ, являющийся составной частью Государственного образовательного стандарта. Базисный учебный план для основной школы утверждается Государственной Думой, а для полной средней школы – Министерством образования и науки РФ. Базисный учебный план определяет:

– общую продолжительность обучения (в учебных годах) и по каждой ступени;

– максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав образовательных областей и учебных предметов;

– учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, образовательным областям и учебным предметам;

– недельную учебную нагрузку для базовых учебных курсов на каждой ступени общего среднего образования, для обязательных занятий по выбору учащихся и для факультативных занятий.

Базисный учебный план служит основой для разработки типовых федеральных и региональных учебных планов и исходным документом для финансирования образовательного учреждения.

Региональный учебный план разрабатывается региональными органами управления образованием на основе федерального базисного учебного плана. Несет нормативную нагрузку на уровне региона, является основой для разработки учебного плана образовательного учреждения.

Учебный план школы составляется с соблюдением нормативов базисного учебного плана. Существует два типа таких планов: собственно учебный план и рабочий учебный план. На основе государственного базисного учебного плана на длительный период разрабатывается собственно учебный план. Он отражает особенности данной школы (в качестве его может быть принят один из типовых учебных планов). С учетом текущих условий разрабатывается рабочий учебный план. Он ежегодно утверждается педагогическим советом школы. В структуре учебного плана можно выделить:

– инвариантную часть, обеспечивающую приобщение учащихся к общекультурным и национально значимым ценностям, формирование личностных качеств, соответствующих общественным идеалам;

– вариативную часть, обеспечивающую индивидуальный характер развития школьников и учитывающую их личностные особенности, интересы и склонности.

В учебном плане общеобразовательного учебного заведения эти две части всегда представлены тремя основными видами учебных занятий: обязательными занятиями, составляющими базовое ядро общего среднего образования; обязательными занятиями по выбору учащихся; факультативными занятиями.

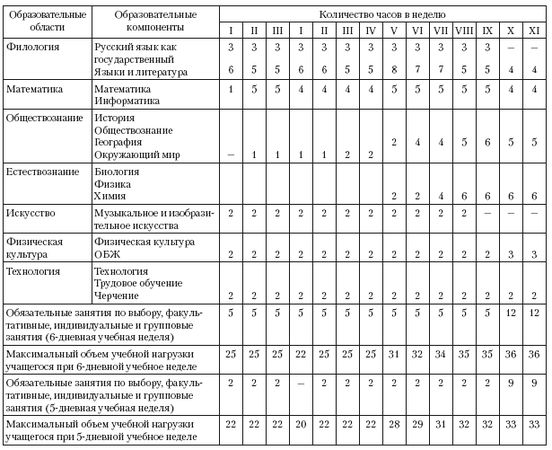

Вот примерный базисный учебный план общеобразовательных учреждений:

Рис. 1. Базисный учебный план

Средством реализации образовательных стандартов на практике служат образовательные программы, которые называются также учебными программами. Термин этот официальный, зафиксированный в Законе РФ "Об образовании". Образовательные программы определяют содержание образования определенного уровня и направленности. В Российской Федерации в настоящее время реализуются образовательные программы, подразделяемые на общеобразовательные (основные и дополнительные) и профессиональные (основные и дополнительные).

Общеобразовательные программы направлены на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации к жизни в обществе, на создание основ для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ. К общеобразовательным относятся программы дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования.

Профессиональные образовательные программы направлены на решение задач последовательного повышения профессионального и общеобразовательного уровней, подготовку специалистов соответствующей квалификации. К профессиональным относятся программы начального профессионального образования, среднего профессионального образования, высшего профессионального образования, послевузовского профессионального образования.

Обязательный минимум содержания каждой основной общеобразовательной программы или основной профессиональной образовательной программы (по конкретной профессии, специальности) устанавливается соответствующим государственным образовательным стандартом, им же определяются и нормативные сроки их освоения в государственных и муниципальных образовательных учреждениях.

Общеобразовательные программы реализуются в дошкольных образовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей). Образовательные программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений разрабатываются на базе основных общеобразовательных программ с учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся.

Образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования являются обязательно преемственными, т. е. каждая последующая программа базируется на предыдущей.

Учебная программа – нормативный документ, определяющий круг основных знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по каждому отдельно взятому учебному предмету. Учебные программы могут быть типовыми, рабочими и авторскими.

Типовые учебные программы разрабатываются на основе Государственного образовательного стандарта по определенной дисциплине. Они имеют рекомендательный характер.

Рабочие учебные программы создаются на основе типовых и утверждаются педагогическим советом школы. Они отражают требования образовательного стандарта и возможности конкретного учебного заведения.

Авторские учебные программы обязаны учитывать требования образовательного стандарта, но могут иметь другую логику изложения учебного материала, авторские взгляды на изучаемые явления и процессы. Они обсуждаются (защищаются) на школьном педсовете или заседаниях районных методических объединений, после чего утверждаются и рекомендуются к использованию в учебном процессе. Авторские программы чаще всего разрабатываются для курсов по выбору, факультативов.

Учебные программы в структурном отношении состоят из трех основных компонентов. Первый компонент – пояснительная записка, в которой определяются целевые направления изучения данного конкретного учебного предмета в системе учебных дисциплин общеобразовательной школы, основные задачи учебного предмета, его воспитательные возможности, ведущие научные идеи, лежащие в основе построения учебного предмета. Второй компонент – собственно содержание образования: тематический план, перечень разделов и тем по курсу, основные понятия, умения и навыки, возможные виды занятий. Третий компонент – методические указания о путях реализации программы.