В обычной практике часто учебно-познавательная цель подменяется задачей, направленной на преобразование внешнего объекта. Так, школьник может решать математический пример с установкой не познавать и развивать самого себя, а ради внешнего требования, ради самого результата. При этом за результат деятельности он принимает не умение, навык, знание, которыми овладел, и их качество, а внешние показатели, чем и подменяет действительный объект оценки второстепенным.

Ясность учебно-познавательной задачи (цели) служит одной из основ мотивации учебно-познавательной деятельности в целом. Приведем несколько примеров, в которых демонстрируются разные варианты постановки задачи в экспериментальном обучении.

Ставя перед детьми (во II–III классах) математическую задачу, педагог говорит: "Эту задачу до вас уже решили сотни тысяч учащихся. Сегодня вместе с вами ее решат еще десятки тысяч ваших сверстников. Если вы ее правильно решите, то получите тот же самый ответ, который был получен другими. Какой же смысл решать вам задачу, которая уже решена?" С помощью педагога учащиеся придут к выводу, что дело вовсе не в решении самой задачи, а в том, чтобы самим овладеть способом решения таких задач, развить необходимые умения, закрепить знания и т. д. После формулировки учебно-познавательной задачи учащиеся приступают к ее решению.

В такой же форме учащимся задаются упражнения по развитию речи, требующие от них выбрать из группы слов наиболее подходящие и вставить в текст в нужных местах. Педагог осведомляет учащихся, что ему самому, конечно, известно, какие должны быть выбраны слова для данного текста. "Зачем же тогда, по вашему мнению, я вам даю такие упражнения?" И учащиеся определяют смысл учебно-познавательной задачи: овладеть умением подбора слов с точки зрения их логического, смыслового, выразительного, стилистического значения в тексте. При каждом выполнении подобных упражнений педагог напоминает учащимся, к какой цели они стремятся.

Учащимся дается на дом задание – выучить наизусть длинное стихотворение; одновременно педагог предлагает им определить цель этой деятельности: "Могли бы вы догадаться, какую я преследую цель, давая вам задание выучить наизусть такое длинное стихотворение?" Учащиеся приходят к выводу (или же при затруднении цель формулирует педагог), что надо обнаружить наилучший способ запоминания стихотворения и овладеть им.

В начале каждого урока педагог сообщает школьникам группу учебно-познавательных задач, которые должны быть разрешены. Их можно записать на доске, а затем в течение урока отмечать выполнение каждой из них. Обычно на уроке в экспериментальных классах учащимся предлагались 3–5 основных задач вроде: овладеть новым знанием об уравнениях; развить умение контроля при быстром решении примеров на все четыре действия; закрепить знания о геометрических фигурах; уметь выразить и обосновать собственное мнение о литературных произведениях; закрепить навыки выразительного чтения стихотворений; выработать умение кратко передавать содержание прочитанного и т. д.

Вся эта работа в связи с постановкой учебно-познавательных задач создает педагогу почву для ведения оценочной деятельности с позиции интересов ребенка. Ясно сознавая и принимая цель своей деятельности, школьник легко объективирует ее и действительный результат как предмет оценивания, а сам становится более "открытым" для педагогических воздействий, принимая оценку педагогом результатов своего учебного труда как опору для последующего усовершенствования своих знаний, умений, навыков, овладения более эффективными способами деятельности.

Второе, условие успешности оценочной деятельности педагога – это обоюдность применяемых эталонов. Такими эталоны могут стать в процессе их целенаправленного формирования у учащихся. Вначале учитель сам корректирует учебно-познавательную деятельность школьника, постепенно передавая ему соответствующие эталоны учения и способы оперирования ими. На этой стадии, так сказать, "безэталонной" учебно-познавательной деятельности решающее значение приобретает доверие школьника к педагогу. В дальнейшем, по мере овладения школьником теми или иными группами эталонов, педагог все больше опирается на них, ведя оценочные суждения, и одновременно помогает ему самому корректировать учебно-познавательную деятельность. О сформированности эталонов можно говорить, если школьник владеет и эталоном, и способами оперирования им и может в полной мере включать это умение в учебно-познавательную деятельность, превращая ее тем самым в самостоятельную. В процессе обучения эти стадии следуют друг за другом, однако если в одних областях знаний, умений и навыков эталоны приобретают полную обоюдность, то в других они могут еще находиться в стадии формирования. Поэтому оценочная деятельность педагога для разных уровней обоюдности эталонов будет характеризоваться специфическим содержанием, а учебно-познавательная деятельность школьника – определенной степенью самостоятельности.

На стадии "безэталонной" учебно-познавательной деятельности школьника в оценочной деятельности педагога должны преобладать способы стимулирующей корректировки. Проявляя в разных формах (в мимике, жестах и др.) свое внушающее уверенность отношение, педагог одновременно оценивает качества формируемых знаний, умений и навыков и указывает конкретные пути их совершенствования, объясняет и показывает, как выполнять, как делать, какому образцу следовать. В содержании его оценочной деятельности преобладают одобрительные оценки: "Я рад твоим успехам!", "Попробуй сделать вот так!", "Мне нравится твоя работа!", "Смотри, как я буду это делать, а теперь повтори!", "Ты мог бы лучше… попробуй еще раз!" и т. д.

На стадии включения эталонов в учебно-познавательную деятельность школьников оценочные суждения педагога становятся развернутыми. В них, во-первых, отражается стимулирующее отношение педагога к учебному труду школьника, во-вторых, эталонам придается обоюдность путем их полного, всестороннего описания (самим педагогом или учащимися с помощью педагога), в-третьих, описываются способы соотнесения результата деятельности с эталонами, в-четвертых, выявляются недочеты в формируемых знаниях, умениях и навыках, в-пятых, намечаются ближайшие задачи и строится план для самосовершенствования. Все эти требования на этой стадии выступают как целостное содержание оценочной деятельности педагога, хотя в его оценочных суждениях порой будут превалировать то одни, то другие требования.

Как педагог организует свои оценочные суждения? В одних случаях он может предварительно наделить эталон обоюдностью, т. е. заранее объективировать школьникам предмет и способ деятельности, подлежащие усвоению, а затем, после выполнения задания, свести результат к эталону и определить недочеты в знаниях и умениях каждого отдельного школьника. В других же случаях, когда эталон уже известен и требуется его органичное включение в систему учебно-познавательной деятельности, учитель, основываясь на обоюдности эталона, соотносит с ним результат учебного труда школьника. Это соотнесение, выраженное словесно (устно и письменно) и оформленное с соблюдением требований чуткости и доброжелательности, будет оценочным суждением педагога. Оно может выражаться в следующих, к примеру, высказываниях:

"Я внимательно ознакомился с твоим сочинением, прочел его несколько раз и пришел к выводу, что оно интересно написано. Но ты меня огорчил своей небрежностью: как можно так искажать буквы! Еще немного усилий, и ты сможешь овладеть совершенно нормальным почерком. Тогда твое сочинение будет читаться более легко, и читатель не упустит ни одну твою мысль, так как не будет задерживаться и раздражаться из-за твоего искаженного почерка… Может, ты хочешь переписать его?"

"Как мы договорились, я не вмешивался, пока ты решал пример на доске и объяснял действия. Теперь ты сам видишь, что результат неправильный. Вот посмотри, эти действия (педагог указывает на определенные места в примере) ты выполнил и объяснил верно. Приятно было тебя слушать, как ты рассуждал. А вот тут (указывает) ты ошибся. Повтори, пожалуйста, как ты доказывал это действие (ученик повторяет). Обоснование неправильное. Что же ты предпочитаешь: мне объяснить тебе суть ошибки, или ты сам этим займешься?"

На стадии эталонной учебно-познавательной деятельности, когда школьник уже способен оперировать эталонами и вести самоконтроль и самооценку, оценочная деятельность педагога принимает свернутый вид. Обоюдность системы эталонов дает ему возможность в своих оценочных суждениях ограничиваться отдельными указаниями для уточнения, усовершенствования действий учеников в соответствии с образцом (с помощью коротких стимулирующих или предостерегающих реплик, условных знаков, мимики и жестикуляции). На этой стадии особое внимание педагог уделяет оценке уровня самостоятельности учебно-познавательной деятельности школьника. Оценочные суждения педагога могут иметь следующие формы, насыщенные подтекстовым значением: "Ты допускаешь ошибку… можешь исправить?", "По-моему, тут у тебя что-то не совсем получается, как ты думаешь?", "Вот где у тебя ошибка… Можешь объяснить, почему она возникла?", "Если так будешь продолжать, то ты, конечно, овладеешь этим умением!", "Может быть, ты прав, но я бы тут использовал другое слово!", "Поздравляю тебя с успехом!". Все это должно говориться доверительным тоном, выражающим доброжелательное отношение к ученику, понимание сложности выполняемой им мыслительной работы.

Содержание оценочной деятельности педагога, которое мы описали, разумеется, не исчерпывается сказанным. В него включаются системы управления формированием содержательных оценок у школьников с помощью разнообразных приемов в условиях коллективной и индивидуальной учебно-познавательной деятельности.

2. Формирование содержательной оценки в коллективной учебно-познавательной деятельности. Выше мы затронули обоюдность эталона, имея в виду однозначное понимание его педагогом и школьником. Педагог стремится формировать у учащихся эталоны, идентичные своим, и тем самым устанавливать взаимопонимание с ними в оценочных суждениях. Достижение полной идентичности эталонов всех категорий и, таким образом, полного взаимопонимания при оценке определенных результатов связано со специфическими сложностями, обусловленными как свойствами самих эталонов, так и отсутствием у школьников соответствующего опыта. Однако движение педагога к этой цели, пронизанное доверительным, доброжелательным, оптимистическим отношением к развивающейся личности ребенка, является важной основой успешности обучения. Без этого, как метко выразился Д. Б. Эльконин, диалог учителя с учеником будет похож на разговор двух глухих [122, стр. 39]. Наиболее полные и идентичные эталоны и, соответственно, адекватные содержательные оценки могут формироваться главным образом в процессе коллективного учебного труда школьников. Именно здесь образуются общественные эталоны – нормы, взгляды, точки зрения, общественное мнение, выражающие как личностные, так и коллективные позиции школьников.

Формирование эталонов и содержательных оценок в коллективной учебно-познавательной деятельности имеет разностороннее значение: во-первых, эталон создается, уточняется, углубляется всеми и принимается тоже всеми как общественная норма, общественное мнение, общественная позиция; во-вторых, способы соотнесения того или иного результата с эталоном устанавливаются всеми и вырабатываются определенные нормы (тоже имеющие значение эталонов) оценочных суждений; в-третьих, формируется одновременно и положительно-критическое отношение при оценке школьниками результатов учебного труда; в-четвертых, определяются личностные позиции, точки зрения, оценки; в-пятых, накапливается индивидуальный опыт контроля и оценки, самоконтроля и самооценки; в-шестых, образуется внутренняя, личностная установка внимательно относиться к критике, замечаниям товарищей; в-седьмых, воспитывается готовность достойно, с чувством сопереживания (свободного от соперничества и зависти) оценивать успехи и неудачи товарища.

В экспериментальном учебно-воспитательном процессе все это достигалось многообразными формами и приемами организации коллективной учебно-познавательной деятельности и оценочных суждений школьников. В основу этих приемов, равно как и других способов экспериментального обучения, мы положили идею К. Маркса о характере постановки вопроса ученикам. Как известно, он одобрял действие педагога, который ставил вопрос ученикам в следующей ненавязчивой форме: "…Здесь противоречие; одни говорят так, другие – этак; у меня же по существу вопроса нет никакого мнения; посмотрите, не сможете ли Вы разобраться сами! При таком подходе ученики, с одной стороны, получили бы известный материал, а с другой – был бы дан толчок их самостоятельной работе" [61, стр. 518].

Опишем некоторые приемы формирования умения содержательной оценки в процессе коллективной учебно-познавательной деятельности школьников.

Коллективный выбор эталона. Педагог предлагает учащимся выбрать наилучший образец из нескольких однородных образцов и следовать ему при выполнении задания.

Перед упражнением в написании новоизученной буквы (подготовительный класс) под руководством педагога группа учащихся пишет на доске несколько раз ту же самую букву, сопровождая письмо проговариванием способа ее написания – на какой линии писать, как закруглять и т. д.; после предварительных упражнений на доске обнаруживается 20–30 образцов одной и той же буквы, написанных учащимися; педагог обращается к детям: "Помогите, пожалуйста, выбрать из этих образцов наилучший!" Последовательно указывая то на один, то на другой образец, педагог получает ответы учащихся: "оставить" или "стереть"; на доске остаются два-три образца, которые обводятся рамками, и детям предлагается писать так же или даже лучше;

учащимся предлагается прослушать три образца выразительного чтения одного и того же стихотворения, выбрать наилучший образец и обосновать свой выбор; образцы даются в магнитофонной записи и отличаются друг от друга эмоциональностью чтения; при выборе образца учащиеся обосновывают его; затем организуется выразительное чтение упражнения в соответствии с подобранным образцом;

учащимся демонстрируются разные способы решения одного и того же примера и предлагается выбрать и обосновать более рациональный; далее ведется упражнение по применению выбранного способа в решении разнообразных задач подобного класса;

на доске написано несколько литературных выражений искаженных форм, употребляемых часто в живой разговорной речи; предлагается выбрать правильные (эталонные) формы и упражняться в их произношении.

Можно организовать и обратные процессы, когда школьникам дается эталон и предлагается выбрать из группы образцов те, которые ему соответствуют. Такие упражнения очень важно применять с целью идентификации эталона и постижения его однозначного смысла. Желательно, чтобы выбор эталона по возможности переходил в процесс его идентификации.

Коллективное выдвижение эталона. Суть этого приема заключается в следующем. Основываясь на определенном опыте школьников, перед выполнением ими задания педагог ставит задачу определить образец.

Учащиеся зачитывают стихотворение, после чего им предлагается коллективно составить схему его интонационного рисунка: определяются смысл стихотворения, главная идея и чувства, которые должны быть выражены при чтении; выделяются опорные слова и фразы, уясняется их интонационный подтекст и т. д.; после этого на доске составляется эталон – подстрочная схема выразительного чтения данного стихотворения (с помощью условных обозначений); далее организуются упражнения по выразительному чтению стихотворения в соответствии с намеченным эталоном; ведется оценка отдельных образцов чтения и усовершенствование самой схемы.

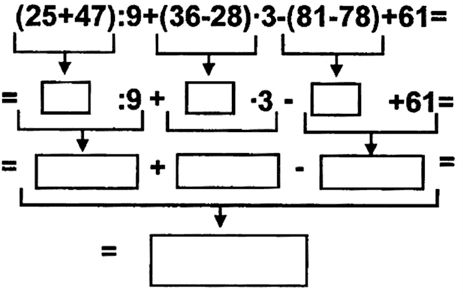

Перед тем как приступить к решению математической задачи, намечается план ее решения; может быть составлена и схема, определен ожидаемый результат; при решении сложных примеров учащиеся с помощью педагога строят логическую схему типа:

После задания написать рассказ по содержанию сюжетной картинки учащиеся коллективно намечают систему эталонов, которыми должны руководствоваться; эти эталоны, выраженные в форме требований, для наглядности могут быть записаны на доске, например: 1) придумать заголовок, отражающий суть содержания; 2) передать содержание в логической последовательности и в живой (разговорной) форме; 3) сделать неожиданную концовку; 4) подумать о читателе, которому все должно быть понятно. Такие же требования можно наметить и в отношении другого рода занятий; после завершения работы результаты оцениваются в соответствии с выдвинутыми ранее требованиями.

Становление общественного мнения. Идеалы, точки зрения, позиции, отношения, морально-этические и эстетические ценности и критерии создают особую группу эталонов и определяют общую позицию общественной деятельности человека. Процесс формирования таких эталонов у младших школьников в действительности представляет собой воспитание личности растущего человека. Принимая вместе с товарищами участие в выработке общественного мнения и общественных эталонов, младший школьник тем самым преобразует и самого себя, определяет и утверждает свою личностную позицию.

В выработке общественного мнения исключительно важное значение имеет характер руководства педагогом этим процессом: он должен быть таким, чтобы учащиеся воспринимали педагога как члена коллектива, пусть главного, более опытного, но с которым тоже можно спорить. Порой дело должно обстоять так. Дети доказывают свою правоту педагогу, который придерживается противоположной точки зрения, опровергают его доводы, и педагог, постепенно убеждаясь в своей неправоте, сдается: "Вы убедили меня… спасибо вам за это!" Такая специальная выработка общественного мнения, преднамеренность которой не должна быть раскрыта учащимся, превращается в действенный процесс присвоения ими тех или иных норм, знаний, определения и принятия общественно значимых позиций.

Образованию общественного мнения и общественных эталонов наилучшим образом способствуют дискуссии, обсуждения, выставки. Дискуссии при их содержательной значимости приобретают в школьной жизни детей особое значение: постепенно они приучаются высказывать свое мнение, внимательно выслушивать мнение товарищей, обсуждать, спорить и обосновывать свою позицию с помощью аргументов, соблюдать этические нормы общения.