Энцефалиты

Энцефалит – воспаление головного мозга. Поражение серого вещества называют полиэнцефалитом, белого – лейкоэнцефалитом. Энцефалиты могут быть первичными и вторичными, токсическими, аллергическими или травматическими. Возбудителями являются вирусы и бактерии.

Клещевой весенне-летний энцефалит. Это вирусное заболевание, вызываемое нейротропным вирусом, который передается иксодовыми клещами в весенне-летний период. Эндемические очаги фиксируются на Урале, Дальнем Востоке, Белоруссии, в Прибалтике и Ленинградской области. Инкубационный период длится от 1 до 3 недель.

Основные клинические симптомы

Появляются недомогание, боль в мышцах, головная боль, озноб, высокая температура. На фоне этих симптомов развиваются менингеальные симптомы, вялые параличи мышц шеи, рук и плечевого пояса, а также возможно нарушение сознания. Характерным является симптом "свисающей головы".

Кроме того, отмечаются спастические гемипарезы и припадки эпилептических насильственных подергиваний мышц. В спинномозговой жидкости наблюдается умеренный плеоцитоз. Возможен летальный исход.

Лечение

Обязательны госпитализация больного и введение 5–6 мл специфического гамма-глобулина. Кроме того, используется сыворотка людей, переболевших клещевым энцефалитом. Назначаются также интерферон, дегидратационные средства, а в тяжелых случаях – кортикостероиды. В периоде восстановления активно применяются ЛФК, физиопроцедуры и электростимуляция.

Профилактика

Основные профилактические меры заключаются в уничтожении клещей, ношении специальной защитной одежды и применении средств, отпугивающих клещей.

Герпетический энцефалит

Это заболевание вызывается вирусом простого герпеса и характеризуется поражением височной и лобной долей, кровоизлияниями и возникновением отека мозга и очагов некроза.

Герпетический энцефалит возникает остро с появления менингеальных симптомов и судорожных припадков. Развиваются параличи и нарушения высших корковых функций. Смерть может наступить в результате поражения витальных центров ствола.

Последствиями болезни являются психические и неврологические нарушения.

Постановка окончательного диагноза производится на основании клинических симптомов и данных серологических реакций.

Назначается ацикловир из расчета 10 мг/кг внутривенно капельно 3 раза в день в течение 10–14 дней.

Вторичные энцефалиты

Они осложняют различные заболевания. Нервная система поражается путем распространения инфекции.

Вторичные энцефалиты характеризуются повышением температуры, появлением головной боли, головокружения и рвоты. Часто возникают нарушение сознания, параличи, парезы и судорожный синдром. Основное лечение такое же, как и при первичных энцефалитах.

Токсико-геморрагический гриппозный энцефалит

Это заболевание возникает на фоне гриппозной инфекции, когда развивается воспалительное поражение головного мозга и его оболочек, отек мозга и кровоизлияние с появлением крови в спинномозговой жидкости.

Характерным является появление головной боли, тошноты, боли в области глазных яблок, нистагм и нарушения сознания. Кроме того, могут развиться судороги и гемикрания. В ликворе отмечаются примесь крови, увеличение количества белка и плеоцитоз до 100 клеток в 1 мкл.

Назначают противогриппозные средства, иммуноглобулин, интерферон и полный комплекс симптоматической терапии.

Вакцинальный энцефалит

Он может развиться у детей в результате проведения прививок. Заболевание начинается через 1–2 недели после этого, когда температура тела повышается до 40 °C, появляются головная боль, менингеальные симптомы, судорожные припадки и нарушения психики.

Назначаются антигистаминные препараты, хлористый кальций, гамма-глобулин и кортикостероиды.

Основные профилактические меры заключаются в своевременной вакцинации при отсутствии противопоказаний.

Существуют и другие формы энцефалитов: нейроборриеноз (болезнь Лайма), передающееся через укус клеща, энцефалопатия (болезни Крейцфильда – Якоба, Куру), возбудителем которой являются белковоподобные частицы, а заражение происходит через мясные продукты. При энцефалитах происходит перерождение мозга, особенно лобных и височных долей.

Уход за больными, страдающими энцефалитом, включает в себя следующее:

– уход за кожными покровами и слизистыми оболочками;

– кормление тяжелых больных из ложки или зондовое питание;

– особый уход за больными с бульбарным синдромом, который характеризуется нарушениями речи.

Миелит

Миелит представляет собой воспаление спинного мозга. Заболевание имеет инфекционноаллергический характер, а очаг воспаления охватывает поперечник спинного мозга.

Основные клинические симптомы

Отмечается острое начало заболевания: повышение температуры, появление озноба, парестезий, болей в груди, животе и ногах, а также расстройств чувствительности по сегментарному и проводниковому типу. Кроме того, возникают нижний парапарез или параплегия. Часто нарушается функция тазовых органов, происходит сначала задержка, а затем недержание кала и мочи, а в области крестца возникают пролежни. В случае поражения верхнешейного сегмента возникает спастический паралич верхних и нижних конечностей. Если очаг располагается в области шейного утолщения, появляются паралич рук и спастический паралич ног, если в грудном отделе – спастический паралич нижних конечностей и тазовые нарушения, а при поражении поясничного утолщения развивается вялый паралич нижних конечностей. В спинномозговой жидкости выявляются плеоцитоз и увеличение белка до 1 г/л.

Лечение

Основное лечение заключается в назначении антибиотиков и кортикостероидов. В восстановительном периоде проводится комплекс процедур, используются биостимуляторы и грязелечение на специализированных курортах. Больные требуют специального ухода, строгого постельного режима в острый период, необходима также профилактика пролежней. При нарушении функции тазовых органов производится катетеризация мочевого пузыря.

Болезнь Гетчинсона

В основе заболевания лежит атрофия подкорковых ядер и полушарий большого мозга. Заболевание является наследственным и передается по аутосомно-доминантному типу.

Основные клинические симптомы

У больных отмечаются гиперкинезы, выражающиеся гримасничаньем, причмокиванием и вычурными движениями. Постепенно снижается интеллект, ухудшается память. Прогноз неблагоприятный.

Лечение

Назначаются трифтазин, галоперидол, а также седативные и общеукрепляющие средства.

Спинальная мышечная атрофия

К вторичным прогрессирующим мышечным дистрофиям относится невральная амиотрофия Шарко – Мари. Наследование происходит по аутосомно-доминантному типу, чаще встречается у мужчин. Характеризуется появлением слабости в дистальных отделах ног, а затем и рук. Все это сопровождается расстройствами чувствительности и атрофией мышц.

Лечение

Назначаются анаболические гормоны, витамины и биостимуляторы. Кроме того, показаны лечебные и физиотерапевтические процедуры.

Профилактика

Предупреждение заболевания проводится путем медико-генетического консультирования больных, намеривающихся иметь детей.

Болезнь Паркинсона

Болезнь Паркинсона (дрожательный паралич) является проявлением поражения черной субстанции и чечевидного ядра, имеет наследственную природу и развивается после 50–60 лет. Проявляется дрожанием конечностей и головы, а также нарастающей мышечной скованностью. Тремор начинается с пальцев рук, постепенно переходит на стопы, веки, подбородок и губы. Кроме того, изменяется психика больного, у него сужается круг интересов и теряется чувство такта.

Диагностика

Постановка окончательного диагноза производится на основании характерных клинических данных и результатов инструментальных и биохимических исследований.

Лечение

Основное лечение направлено на уменьшение тремора и акинетического синдрома. Назначаются препараты, стимулирующие дофамин-энергетические системы, угнетающие холинэргические системы, нормализирующие липидный обмен и улучшающие мозговое кровообращение.

Больные с болезнью Паркинсона требуют определенного ухода, так как не могут себя обслуживать.

Диета должна быть молочно-растительной с ограничением мясных продуктов и желтков. Необходимо организовать прогулки и посильный труд на свежем воздухе, а также создавать положительную психоэмоциональную атмосферу.

Болезнь Альцгеймера

Это заболевание возникает вследствие атрофических процессов в корковых и подкорковых структурах головного мозга, развивается после 50 лет и характеризуется изменением личности и прогрессирующим снижением интеллекта и памяти. Чаще всего встречается у женщин в инволюционном периоде.

При болезни Альцгеймера происходит отложение амилоидного белка внутри нейронов головного мозга с формированием бляшек и нейрофибриллярных переплетений. Обычно это проявляется слабоумием. В развитии заболевания определенную роль играют перенесенные в прошлом черепно-мозговые травмы и генетические факторы.

Обычно атрофия нейронов происходит в теменных и височных областях головного мозга.

Основные клинические симптомы

Наблюдаются расстройства памяти и письменной речи, нарушение ориентировки в пространстве и острая речевая спутанность. Отмечаются явления апраксии и эпилептиформные припадки.

Больной испытывает чувство растерянности, недоумения, у него могут возникать снижение настроения, бредовые идеи или тревожно-депрессивное состояние.

Кроме того, происходят утрата накопленных знаний и распад мыслительных операций. Исход заболевания неблагоприятный из-за развития полного маразма.

Лечение

Временное улучшение иногда наступает при применении таких лекарственных средств, как арисепт, эксилон, когнис (такрин).

Рассеянный склероз

Это заболевание, характеризующееся появлением в головном и спинном мозге очагов демиелинизации, которые исчезают или замещаются глиозными рубцами.

Причиной развития рассеянного склероза считается вирус, вызывающий аутоиммунную реакцию с разрушением миелиновой оболочки нервных стволов. Чаще всего это заболевание регистрируется в возрасте от 18 до 50 лет.

Основные клинические симптомы

Сначала возникают зрительные расстройства с ухудшением зрения и появлением двоения в глазах. Эти симптомы в течение 2 недель исчезают, после чего наступает период клинического выздоровления, который может длиться несколько лет. Появляются неустойчивость во время ходьбы, головокружение и слабость в ногах, нарушается функция мочевого пузыря. Возникает эйфория, может также развиться деменция. Течение заболевания волнообразное.

Лечение

Сначала проводятся десенсибилизирующая терапия и витаминотерапия, а при обострении заболевания назначаются гормональные препараты.

Эпилепсия

Это заболевание характеризуется генерализованными судорожными припадками, психическими нарушениями и специфическими расстройствами личности.

Различают истинную эпилепсию (идиопатическую) и симптоматическую, при которой на фоне основного заболевания возникают эпилептиформные припадки.

Считается, что истинная эпилепсия возникает при участии наследственных факторов. Кроме того, на ее развитие могут влиять и другие факторы.

Основные клинические симптомы

При эпилепсии встречаются парциальные и генерализованные припадки, которые могут быть большими и малыми.

При генерализованной форме большой припадок возникает мгновенно, длится 2–5 минут и развивается по определенным стадиям в следующей последовательности:

– аура;

– тоническая фаза;

– клоническая фаза;

– послеприпадочный период.

Иногда перед приступом возникают предвестники в виде беспокойства, ощущения подергивания отдельных мышц лица и тела, могут отмечаться также учащенное сердцебиение, чувство тяжести и светобоязнь. Кроме того, ухудшаются слух и обоняние.

Примерно у половины больных возникает аура, сопровождающаяся определенными ощущениями. При зрительной ауре отмечаются вспышки света или резкая окрашенность предметов. Слуховая аура характеризуется звуками, которых нет. В случае обонятельной ауры возникают запахи (например, дыма или отбросов). При психической ауре возникают переживания чего-то страшного или ужасного.

Висцеральная аура характеризуется неприятными ощущениями в животе, тошнотой и рвотой.

Аура бывает постоянной у одного и того же больного, и тот уже знает, что у него за ней последует припадок. Иногда резкие болевые раздражения, задержка дыхания и напряжение мышц тела могут предупредить приступ. У части больных аура отсутствует.

Тоническая фаза проявляется напряжением мускулатуры и полной потерей сознания, больной падает (чаще всего лицом вперед). Во время припадка возможны переломы, ушибы. Характерен внешний вид больного: глаза открыты, зрачки расширены, происходит остановка дыхания, отмечаются синюшность кожных покровов и непроизвольное мочеиспускание. Тоническая фаза длится 30–50 секунд.

Во время фазы клонических судорог происходит сокращение сгибателей и разгибателей мышц туловища и конечностей, дыхание при этом клокочущее. Глаза больного закатываются, может возникнуть прикус языка, на губах появляется кровавая пена. Продолжительность судорог составляет 1–3 минуты.

Послеприпадочное состояние продолжается до 1–2 часов. Больной дезориентирован в окружающей среде, речь бессвязная. Припадок полностью амнезируется.

Может также возникнуть эпилептический статус, когда приступы следуют один за другим. Малые припадки представляют собой кратковременное отключение сознания, судорожные расстройства незначительные, аура отсутствует, а больной не падает.

Разновидностью малого припадка является абсанс (отсутствие). Больной на несколько секунд застывает, замолкает в одной позе, а затем продолжает прерванное дело.

При эпилепсии отмечаются, помимо приступов, нарушения психики, проявляющееся психическими эквивалентами, к которым относятся сумеречное состояние сознания, дисфория, транс-амбулярный автоматизм, снохождение, эпилептический делирий и эпилептический параноид, а также хронические психические нарушения.

В случае длительного течения заболевания развивается эпилептическое слабоумие.

Диагностика

Для постановки окончательного диагноза решающее значение имеет электроэнцефалографическое исследование биопотенциалов головного мозга, на котором определяются повышенная судорожная готовность или наличие эпилептического очага.

Лечение

Основное лечение заключается в назначении медикаментов, соблюдении диеты и организации режима труда и отдыха.

Кроме того, подбирают индивидуальную дозировку противосудорожных препаратов. Их применяют постоянно, так как при прекращении их применения возникают эпилептические припадки. Побочным действием этих препаратов могут быть головокружение, шаткость походки, сонливость, однако при снижении дозировки эти явления проходят.

Одновременно с противосудорожными препаратами назначают витаминотерапию и другие симптоматические средства. При наличии психотических эквивалентов применяют нейролептики и транквилизаторы.

Лечение эпилептического статуса проводится введением 2–4 мл 5 %-ного раствора седуксена внутривенно медленно. Если припадок не купирован, внутримышечно вводится 1 мл гексенала.

Следует знать, что эпилепсия требует непрерывного лечения и соблюдения молочно-растительного стола, а также ограничения жидкости и исключения соли и алкоголя. Больным противопоказана работа на транспорте, высоте, с огнем или водой, а также обслуживание движущих механизмов.

Во время припадка нужно постараться, чтобы больной не получил ушиба головы – подложить под голову что-нибудь мягкое, убрать острые предметы. Для предотвращения прикуса языка между коренными зубами вводится шпатель, обернутый салфеткой.

Мигрень

Мигрень представляет собой наследственное заболевание сосудов головного мозга и связана со спазмом сосудов в бассейне внутренней сонной артерии. Она возникает в детском возрасте или пубертатном периоде и достигает максимума к 40 годам.

Основные клинические симптомы

Мигрень характеризуется возникновением приступов головной боли в одной половине головы. Им могут предшествовать различные факторы: запахи, алкоголь, курение или душная атмосфера в помещении. Продолжительность приступа может составлять от нескольких часов до нескольких дней. Перед этим может быть аура в виде искр, выпадения поля зрения с одной стороны или мелькания в глазах. После этого появляется боль в области глазного яблока, которая затем распространяется на одноименную половину головы, лицо при этом краснеет, начинает пульсировать напряженная и болезненная височная артерия. Могут возникать боли в сердце и учащение мочеиспускания. Перед окончанием приступа может появиться рвота. Затем боль уменьшается, у больного возникает желание уснуть. Существуют и другие формы мигрени: офтальмическая, вестибулярная и др.

Диагностика

Постановка окончательного диагноза производится на основании результатов, полученных с помощью электроэнцефалографии, компьютерной томографии и офтальмологического обследования.

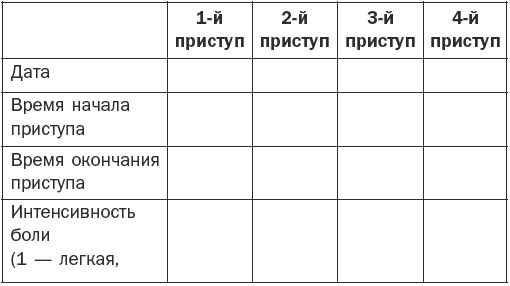

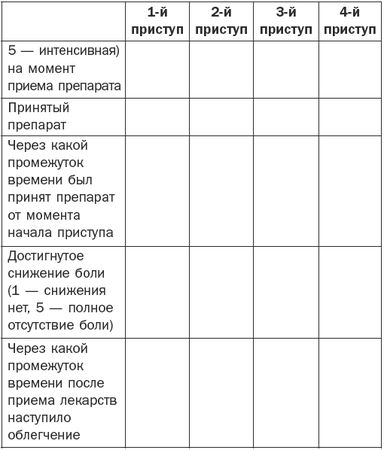

Кроме того, при постановке диагноза большую помощью могут оказать данные о характере приступов головной боли, которые фиксируются в дневнике пациента (табл. 9).

Таблица 9

Дневник больного, страдающего мигренью