В ряде случаев распознавание соматизированных депрессии и тревоги возможно только в процессе психофармакотерапии. При депрессии показана тимоаналептическая терапия, а при тревоге – лечение бензодиазепиновыми транквилизаторами и бета-адреноблокаторами.

Можно выделить четыре аспекта взаимоотношений депрессии и соматических расстройств:

1) соматизированная депрессия;

2) депрессия как следствие соматического заболевания;

3) коморбидность депрессии и соматического заболевания;

4) лекарственная депрессия при лечении соматического заболевания.

В каждом из случаев терапевтическая стратегия отличается специфичностью. Депрессия и тревога нередко коморбидны ипохондрическому расстройству, основным признаком которого является "постоянная озабоченность возможностью заболевания одним или более тяжелым и прогрессирующим соматическим расстройством. Больные постоянно предъявляют соматические жалобы или проявляют озабоченность своим соматическим состоянием. Источником такой озабоченности являются телесные ощущения, интерпретируемые больными как аномальные. Многие авторы отстаивают ту точку зрения, что сенестопатии и ипохондрия так тесно связаны в едином синдроме, что разграничить их невозможно. Е.Б.Глузман (1967) и другие авторы считали сенестопатии постоянным компонентом ипохондрии. Однако, еще Е.Dupre (1925) подчеркивал, что "если почти все больные с истинной ипохондрией имеют сенестопатии, то далеко не все больные с сенестопатиями бывают ипохондричны". В своих исследованиях И.Р.Эглитис (1977) также подтверждает это положение. В МКБ-10 ипохондрические расстройства включены в рубрику F4 Невротические и соматоформные расстройства. Понятие "соматоформные расстройства" в современной классификации болезней отражает различные теоретические влияния. С одной стороны это психоаналитическая и психодинамическая позиция с понятиями конверсии, вытеснения, соматизации психологического страдания, с другой – европейская концепция вегетоневрозов, органоневрозов, с третьей – клиническая психиатрическая традиция Е.Крепелина.

Заключение

Таким образом, психосоматическая медицина представляет собой современное направление здравоохранения, учитывающее комплексные сомато-психо-социальные взаимодействия при возникновении, течении и терапии заболеваний. В рамках психосоматической медицины различаются клиническая, интегрированная, поведенческая и позитивная психосоматика.

Можно выделить следующие аспекты психосоматических заболеваний:

♦ психосоматические реакции, появляющиеся в напряженных жизненных ситуациях;

♦ конверсионные симптомы, отражающие невротический конфликт, вторичный соматический ответ и проработку;

♦ функциональные синдромы отдельных органов или систем органов ("органные неврозы");

♦ психосоматические болезни в узком смысле слова, называемые также психофизиологическими аффективными эквивалентами, "святая семерка": бронхиальная астма, язвенный колит, тиреотоксикоз, эссенциальная гипертония, нейродермит, ревматоидный артрит, язвенная болезнь 12-ти– перстной кишки;

♦ психические расстройства с соматоформными проявлениями по МКБ-10:

а) соматизированное расстройство;

б) ипохондрическое расстройство;

в) соматоформная вегетативная дисфункция, сходная с "органными неврозами";

г) хроническое соматоформное болевое расстройство;

♦ соматогенные психические расстройства (симптоматические психические расстройства вследствие физической болезни F06);

Следует особо подчеркнуть то обстоятельство, что влияние различных национальных психиатрических и психоаналитических воззрений, смешение взглядов различных исторических эпох и терминологическая путаница затрудняет диагностику и терапевтическую стратегию в отношении психосоматических больных.

Глава 2. Принципы терапии психосоматических расстройств

1. Психосоматические реакции не требуют специального лечения, поскольку отражают нормальную физиологию. Однако длительные или чрезмерные психосоматические реакции могут служить предикторами прогнозирования развития клинических и психосоматических нарушений у конкретного субъекта.

2. Конверсионные симптомы по своему генезу определяют преимущественный способ терапии. Необходимо психоаналитическое рассмотрение динамики конфликта и воздействие методами поведенческой терапии. Психосоматические расстройства успешно преодолеваются с помощью позитивной психотерапии (Н.Пезешкиан,1996). Из отдельных этапов этого метода, стадии наблюдения/дистанцирования и вербализации больше основываются на психоаналитическом подходе, в то время как инвентаризация, ситуативное ободрение и расширение системы целей основываются на поведенческой психотерапии. Как отмечает В.Д.Менделевич (1996), метод позитивной психотерапии универсален, поскольку психологическая часть терапии любого заболевания может и должна содержать позитивную поддержку и ободрение терапевтом способности пациента преодолевать болезнь. Конверсионные симптомы также могут быть преодолены с использование техник нейролингвистической психотерапии (НЛП). Стойкие изменения следует лечить с использованием аналитически ориентированной психотерапии.

3. Функциональные синдромы отдельных органов или систем органов ("органные неврозы"). Понятие "органный невроз" является клиническим архаизмом, нисходящим к У.Келлену (1777). В отечественной литературе необходимость выделения "органных неврозов" или "системных неврозов" обосновывается в работах В.Н.Мясищева (1959), И.М.Аптера (1964), Б.Я.Первомайского (1974). А.М.Вейн с соавт.(1981) полагал, что вегетативные расстройства – важнейшие проявления клиники соматических нейрогенных расстройств. Поэтому предлагалась следующая схема развития системного невроза: эмоциональный стресс – психический конфликт – невроз – вегетативные нарушения – соматические расстройства. В соответствии с этими представлениями терапевтическая стратегия должна включать две составляющих:

♦ психотерапию, направленную на разрешение психического конфликта;

♦ биологическую терапию, способствующую редукции вегетативных нарушений и соматических расстройств.

Методы психотерапии, применяемые для лечения системных неврозов, разнообразны, но в каждом из случаев необходимо учитывать следующие психологические факторы: картину личности, нарушение произвольного контроля за физиологическими функциями, недостаточное стремление к решению актуальной проблемы, дезадаптивные стратегии преодоления.

Поскольку формирование системного невроза происходит на неосознаваемом уровне, на первом этапе психотерапии необходимо выявить актуальный конфликт, приведший к соматизации психического расстройства. Чтобы понять, как возникают симптомы актуального невроза в виде психосоматических проявлений, необходимо учитывать подавление пациентом агрессивности. Применение современных методов поведенческой терапии предполагает воздействие на все уровни поведенческого ответа. Больным с системными (органными) неврозами следует предлагать релаксационный тренинг и прогрессирующую мышечную релаксацию. Использование групповой психотерапии более эффективно. Предпочтительна закрытая группа, состоящая из пациентов одного врача. Адекватная психотерапия является непременным условием применения психофармакотерапии. Выбор лекарственного препарата определяется ведущей симптоматикой. При системных неврозах используются следующие синтетические психотропные средства:

♦ транквилизаторы бензодиазепинового ряда, купирующие тревожные и вегетативные расстройства (Рудотель®, Феназепам® и др.);

♦ альпразолам (Кассадан®), являющийся переходным препаратом между антидепрессантами и транквилизаторами;

♦ бета-адреноблокаторы (Пропранолол и др.);

♦ антидепрессанты с минимальным побочным эффектом (СИОЗС – Флоксетин®, Ципрамил®).

4. При психосоматических болезнях в узком смысле психотерапия строится в соответствии с профилем личности (F.Dunbar). Заболевания сердечно-сосудистой системы

а) Ишемическая болезнь сердца

F.Dunbar впервые описал личность больных с коронарной болезнью как агрессивно-компульсивную со стремлением много времени проводить на работе и завоевывать авторитет. Friedman & Rosenman определили типы А и Б. Личности типа А – субъекты агрессивные и враждебные; личности типа Б – спокойные и менее агрессивные. Психотерапия в обоих случаях должна быть направлена на преодоление переживания "потери объекта" и "нарцистической обиды". Высокая коморбидность с дистимической депрессией определяет назначение этим больным антидепрессантов. Препаратами выбора являются ингибиторы МАО обратимого действия (Пиразидол, Моклобемид, Инкозан, Бефол). При резистентных к терапии состояниях хорошие результаты достигаются комбинированным применением серотонинергических антидепрессантов (Сертралин, Флуоксетин) с Миансерином, поскольку одновременная блокада пресинаптических альфа-2-адренорецепторов усиливает синаптическую моноаминовую передачу.

б) Артериальная гипертензия Лица с повышенным артериальным давлением склонны к накоплению аффекта при внешне благоприятном поведении. Указывается также на внутриличностное напряжение таких больных, связанное с агрессией с одной стороны и чувством зависимости с другой стороны. По сравнению с нормотониками у них изменено восприятие конфликта и стресса. В соответствии с этим строится терапия. Из психотерапевтических методов эффективны поведенческая терапия в виде биоподкрепления, медитация, прогрессирующая мышечная релаксация. Помимо антигипертензивных средств, хороший эффект дает альпрозалам, поскольку такие пациенты склонны к тревожным расстройствам.

в) Нейроциркуляторная дистония (синдром Da Costa)

часто встречается в терапевтической практике. Диагностическими критериями для нейроциркуляторной дистонии являются следующие:

♦ жалобы на невозможность глубоко вздохнуть, одышку;

♦ сердцебиение, боли или дискомфорт в груди;

♦ нервозность, головокружение, слабость или дискомфорт в толпе;

♦ чрезмерная утомляемость и ограничение активности;

♦ сильная потливость, бессонница и раздражительность.

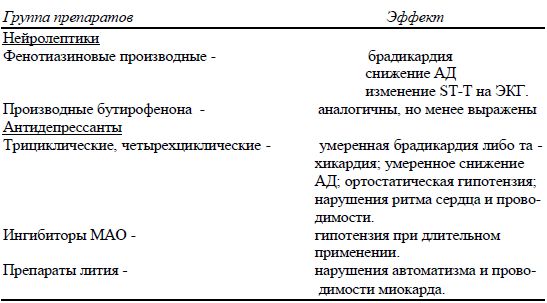

Согласно разделу V МКБ-10, диагностические критерии нейроциркуляторной дистонии близки к тревожным расстройствам. В тех случаях, когда на первое место в симптоматике выступает кардиофобия, следует проводить дифференциальную диагностику с аффективными эндогенными нарушениями и малопрогредиентной шизофренией. Кардиофобический синдром объединяет приступы острого страха и тревожного опасения, возникающие после них, основным содержанием которых является угроза существованию и соматическому благополучию, связанная с работой сердца, проявляющиеся в комплексе с вегетативными нарушениями. В межприступный период можно выделить основные компоненты расстройства: вегетативный, сенсорный, идеаторный и деперсонализационный. При выборе терапии следует учитывать особенности аффективного фона, на котором происходит развитие кардиофобического синдрома, представленность и выраженность компонентов синдрома, их связь с аффективным компонентом, а также нозологическую принадлежность расстройства. Психотерапия показана всем больным с кардиофобией и состоит из индивидуального обучения больного и групповой терапии. Психофармакологическая терапия фокусируется на доминирующей симптоматике – "мишени". Кроме того, следует учитывать влияние некоторых психотропных препаратов на сердечно-сосудистую систему.

При кардиофобических нарушениях применяются препараты различных групп – антидепрессанты, бета-адреноблокаторы, транквилизаторы, нейролептики. Можно избежать полипрагмазии, используя психофармакологические препараты нового поколения, гомеопатические и фитопрепараты. Рутинное назначение препаратов при кардиофобическом синдроме предполагает амитриптилин в сочетании с транквилизаторами бензодиазепинового ряда. Назначение ингибиторов обратного захвата серотонина (Сертралин®, Флуоксетин®, Золофт®, Пароксетин®) позволяет добиться стойкого и длительного терапевтического эффекта, но требует терпения как от врача, так и пациента, поскольку эффект достигается на 2–4 неделе приема препарата.

У эндогенных больных с синдромом кардиофобии назначение одного антидепрессанта недостаточно, поскольку в структуре синдрома имеются ипохондрические, сенестопатические и деперсонализационные расстройства. Терапевтический эффект достигается назначением мягких нейролептиков – этаперазина, эглонила и сонапакса в индивидуально подобранной, как правило, небольшой дозе.

Нормализация вегетативной регуляции является важным звеном в терапевтическом комплексе при кардиофобическом синдроме. Наличие в клинической картине расстройства признаков вегетативной дисфункции определяет использование препаратов из группы бета-адреноблокаторов. Предпочтительно назначение тразикора, неселективного бета-блокатора с собственной симпатомиметической активностью, благодаря которой этот препарат, в отличие от анаприлина, не вызывает резкого уменьшения частоты сердечных сокращений и снижения артериального давления.

При выявлении признаков функционально-органической недостаточности мезо-диэнцефальной области и других отделов головного мозга пациентам с кардиофобией показаны Финлепсин® и Пантогам®.

С учетом роли аффективных нарушений как фактора дезадаптации, у больных с кардиофобическим синдромом основной целью профилактических мероприятий является стабилизация состояния. Применение селективных ингибиторов обратного захвата серотонина позволяет значительно улучшить показатели социального функционирования и качество жизни этих больных.

Болезни органов дыхания

г) Бронхиальная астма

Психодинамическим фактором, вызывающим бронхиальную астму, считают сильную бессознательную потребность в защите и ласке со стороны доминирующей персоны (обычно матери). Heim et al. (1970) характеризуют этих больных как боязливых с истерическими или ипохондрическими чертами характера персон. Психотерапия может быть телесно ориентированной, поведенческой, преимущественно групповой, для преодоления конфликта между выраженными тенденциями зависимости и защиты по отношению к врачу.

Психофармакотерапия должна быть направлена на устранение ведущей симптоматики – депрессии или тревоги, для облегчения проводимой психотерапии.

Заболевания пищеварительной системы

д) Пептическая язва

Согласно психодинамической теории хроническая фрустрация при выраженной потребности в зависимости формирует бессознательный конфликт, перерастающий в интенсивную орально рецептивную потребность в зависимости, заботе и ласке. Психотерапия в этих случаях должна быть направлена на разрешение конфликта, связанного с зависимостью больного. Предпочтительны поведенческая и релаксационная терапия. Медикаментозная терапия преследует своей целью смягчение стресса и тревоги, преодоление "послестрессовой психосоматической беззащитности" (Марилов В.В.,1993).

е) Язвенный колит В соответствии с психодинамической теорией, конфликтной ключевой констелляцией при язвенных колитах является неспособность пациента выполнить обязательство к ключевой фигуре своей зависимости, что вызывает орально агрессивные ощущения. Основные переживания пациента при язвенном колите – это вина и тревога, которые отвергаются. Freybergeer (1969) считает характерными для больных колитом такие черты, как инфантильность, готовность к депрессивным реакциям, нарциссизм и блокированная агрессия. Задачей долгосрочной психотерапии при язвенном колите является выстраивание стабильных объектных отношений, укрепление "Я" и самоуважение. Психофармакотерапия направлена на устранение депрессии (чаще дистимического расстройства) и тревоги. Предпочтительны обратимые ингибиторы МАО (пиразидол, моклобемид-аурорикс, бефол) или тианептин (Коаксил®) – анксиолитический рединамизирующий антидепрессант.

ж) Болезни опорно-двигательного аппарата

Психосоматические связи установлены при многих заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Тесная связь мышечного тонуса с межличностной коммуникацией показаны в работах de Ajuriaguerra (1966), который говорит о "тоническом диалоге". Schild (1972–1973) показал, что на течение и экзацербацию дисковых грыж оказывают влияния актуальные психические конфликты пациентов. Частыми психическими расстройствами при болях в спине являются страх и вытесненная агрессия. Weintraub (1973) выделил "психосоматические псевдовертеброгенные синдромы":

♦ боли в шейном отделе – эмоционально затрудненное самоутверждение, упрямство;

♦ боли в спине – печаль, отчаяние, малодушие, прямая компенсаторная осанка;

♦ боли в пояснице – психическая перегрузка, фрустрация, нарушение сексуальности.

Психотерапия при болезнях опорно-двигательного аппарата должна быть направлена на разрешение основного конфликта. Полезна поведенческая терапия в группе, позволяющая улучшить коммуникационные навыки. Психофармакотерапия подбирается в соответствии с доминирующим психопатологическим синдромом. Чаще используются транквилизаторы, обладающие релаксационным и противотревожным действием (Рудотель®).

з) Кожные заболевания Кожные проявления тесно связаны с эмоциональными факторами. Чаще всего это репрессированные гнев и тревога. Зуд – агрессия направленная против самого себя. Показана телесно ориентированная психотерапия и аутотренинг. Из медикаментов предпочтителен коаксил – анксиолитический антидепрессант или альпрозалам – транквилизатор с антидепрессивным эффектом.

5. В МКБ-10 выделены в отдельные группу соматоформные расстройства (F45) , главным признаком которых является "повторяющееся возникновение физических симптомов наряду с постоянными требованиями медицинских обследований, вопреки подтверждающимся отрицательным результатам и заверениям врачей об отсутствии физической основы для симптоматики".

Соматизированное расстройство (F45.0) , коморбидное тревоге и депрессии, что обусловливает назначение анксиолитиков и антидепрессантов.

Ипохондрическое расстройство (F45.2), главным отличием которого является наличие постоянных идей о существовании одного или более соматических заболеваний. Фармакотерапия при ипохондрическом расстройстве предполагает назначение мягких нейролептиков типа сонапакса, эглонила, этаперазина в малых дозировках.

Соматоформная вегетативная дисфункция (F45.3) совпадает по своему описанию с "системными неврозами" и требует соответствующего симптоматике лечения.

Хроническое соматоформное болевое расстройство (F45.4) , помимо описанных выше болей в спине, объединяет головную боль и боли в других частях тела.