Разрушение "устоев" методологического мышления происходило параллельно с восстановлением в ОДИ полной структуры Игры. Как отмечает известный методолог и аналитик Ю.В. Громыко, это имело несколько последствий: с одной стороны – снижение уровня и социализацию отдельных методологических групп; с другой – попытки "не заметить" произошедшего события и вернуться к "теоретической чистоте" методологического мышления, превращая методологию в "инструментальную часть философии"; с третьей – очищение методологической идеи от промежуточного состояния (оппозиция официальной советской философии и позитивистской науке) и формирование на ее основе самостоятельного стиля мышления – методологического или "катастрофического" мышления. "Катастрофическое мышление" в его методологическом варианте практически полностью сформировались в ОДИ.

Понятие катастрофы стало актуализироваться совсем недавно, в конце XIX – начале XX века. Оно связано с нарушениями регулярного хода событий в человеческой цивилизации, происходящими в течение жизни одного поколения. Смысл катастрофы в том, что происходит разрушение систем жизни – но при этом цивилизованное сознание человека сохраняется и человек должен выжить и при этом не опуститься, а сохранить уровень цивилизованности. По моему мнению, теории "управляемого хаоса" являются логическим завершением катастрофического мышления.

В этом смысле римляне не осмысляли падение своей Империи как катастрофу. Для них это было поражение в очередной войне, гибель правителей и их смена, личные коллизии. Те же, кто оставался носителем прежнего уровня культуры, уже не могли его восстановить – они либо опускались, либо погибали, либо бежали. В XX веке положение изменилось – обе мировые войны, экологические бедствия, технологические аварии, революции, перестройки, финансовые кризисы – современным сознанием воспринимаются как катастрофы: система организации жизни разрушается, а сознание остается столь же высокоорганизованным, как и до катастрофы, и требует того же от жизни. Усилия человечества направляются на восстановление прежней жизни и ее развитие.

Соответственно, перед мышлением руководителей всех рангов возникает задача совершенно иного порядка: задача организации жизни в целом, проектирование и творение ее новых форм. Мышление в рамках масштабов возможных катастроф и негативного развития событий дает ключи к их организации и ликвидации.

Как показывает мировая социальная практика последних десятилетий – данное направление очень актуально. Ситуация осложняется тем, что в настоящее время вероятность возникновения глобальной войны как средства разрешения финансового тупика, в который завел мир Запад с его идеологией безудержного потребления, резко возросла. В орбиту этой войны в той или иной форме, несомненно, будет втянута и Россия. И вовсе не потому, что у России есть какие-либо агрессивные планы, а потому, что у нас есть то, за что в ближайшем будущем развернётся жесточайшая борьба: территория и ресурсы. Не думать об этом, не отслеживать все ходы Запада, направленные против нашей страны, аналитики России не имеют права.

Человек начинает строить планы изменения жизни на всех уровнях – от реорганизации фабрики до реорганизации жизни целых стран и народов. И точно так же, как во времена Древней Греции пираты Средиземноморья строили свои расчеты – как, имея три сотни человек, захватить многотысячный город, в котором к тому же ни один из них не был, так сейчас огромное количество людей – от руководителя разведгруппы до рекламного агента и аналитической группы крупного политика или бизнесмена – рассчитывают: как заставить большое количество людей делать то, что им нужно, не применяя прямого насилия. То, чем в 1905 и в 1917 году занимался В. Ленин с немногочисленными соратниками, рассчитывая перевернуть огромную страну, теперь занимаются тысячи и сотни тысяч людей. В результате мелкие и крупные социальные кризисы и катастрофы стали повседневностью. А их организация (запуск) и предотвращение (противодействие) – работой и промыслом огромного числа людей.

Чтобы участвовать в новом мире, нужен иной тип мышления, который в настоящее время активно формируется современной аналитикой. Его логическую основу составляет индивидуальное и общественное самосознание, возникающее как пространство жизни интеллекта, эмоционально-чувственной и волевой сферы, самоорганизация индивида и социума в соответствии с меняющей ся ситуацией. Результатом такого мышления является новый порядок жизни, новое поведение.

Перечисление многочисленных социальных симптомов появления нового типа мышления, нового интеллектуального отношения к реальности не означает, что именно реальное положение дел делает прежний способ мышления второстепенным. Скорее наоборот. Сформировавшиеся идеалы монистического и регулярного мышления породили своих "могильщиков": технологическую форму организации и идею управления.

Важным феноменом нашей современной жизни является кризис социального проектирования и переход технологических форм организации с производственной сферы на организацию жизни вообще. Роль и значение технологических укладов продолжает возрастать. Но народы, страны и люди в отличие от машин не могут жить технологически – они обладают способностью ставить собственные цели, они обладают рефлексией, способностью играть, включены в различные системы жизнедеятельности.

Для большинства граждан России реальным стимулом интеллектуальной и политической активности может стать ориентация на достижение характеристик качества жизни, свойственных среднему классу. Это относительно высокое материальное положение, высокий социально-профессиональный статус (высшее или среднее специальное образование, стабильная, достаточно интересная работа); самоидентификация (ощущение самодостаточности, принадлежности к активной части российского общества). В настоящее время лишь 6,9 % российских семей обладают всеми названными тремя признаками, а двумя – 20 % населения страны. В наиболее развитых странах средний класс составляет около 70 % населения.

О том, что надо менять ситуацию, в нашей стране говорят давно, в том числе через реализацию идеи культивации передовых форм мышления, связанных с аналитикой. Участники московского методологического кружка (ММК) под руководством Г.П. Щедровицкого поставили себе цель – основываясь на методологии, культивировать наиболее передовые формы мышления. Методология вышла к проблеме формирования синтетического аналитического мышления, подкрепленного идеями эффективной организации и управления.

В ходе работы кружка было обнаружено, что эти идеи – управления и организации, рожденные регулярным мышлением – уже практически выпадают из его компетенции, они "одной ногой" уже в новом – инженерном, или "катастрофическом" мышлении. Местом, где организация и управление существовали бы актуально, где человек мог бы их прожить и почувствовать их границу и как мыслительную, и как социальную реальность стали организационно-деятельностные игры (ОДИ). В ходе их проведения большое значение уделялось формированию методологической культуры.

Современные общие энциклопедические определения методологии состоят в следующем.

"Методология (от "метод" и "логия") – учение о структуре, логической организации, методах и средствах деятельности".

"Методология – система принципов и способов организации и построения теоретической и практической деятельности, а так же учение об этой системе".

Поиск в Интернете по слову "методология" в качестве первых ссылок дает: "методология программирования и внедрения программных продуктов", "методология инвестиционного анализа", "методология управления проектами", "методология расчета индексов фондового рынка", "методология внедрения бизнес-систем" и т. д. Анализ сложившихся в литературе, научной и практической деятельности подходов показывает следующее.

В гуманитарных, в общественных науках в силу недостаточного уровня развития их теоретического аппарата в былые годы, да, в общем-то, и теперь, сложилась тенденция относить к методологии все теоретические построения, находящиеся на более высокой ступени абстракции, чем наиболее распространенные, устоявшиеся обобщения.

В физико-математических, в технических науках – наоборот – широко распространилось упрощенное трактование понятия "методология" – под методологией стали понимать либо лишь общий подход к решению задач того или иного класса, либо путать методологию с методикой – последовательностью действий по достижению требуемого результата.

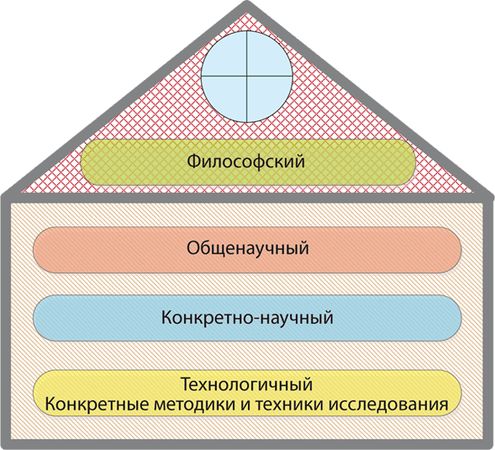

Методология как таковая, в первую очередь методология науки, в советские времена стала оформляться лишь в 60–70-е годы прошлого века. До этого, да и в те времена, партийными органами считалось, что вся методология заключена в марксистско-ленинском учении, и всякие разговоры о какой-либо еще "методологии" вредны и опасны. Несмотря на это, методология науки, благодаря трудам П.В. Копнина, В.А. Лекторского, В.И. Садовского, В.С. Швырева, Г.П. Щедровицкого, Э.Г. Юдина и других авторов стала развиваться. И в этом их огромная заслуга, поскольку они смогли мужественно противостоять идеологическому давлению. Но, в то же время, они поделили методологию (в основном рассматривая лишь методологию науки) на четыре этажа (рис. 4).

Это разделение методологии было признано практически всеми методологами и стало подобием "священной коровы" – оно не подвергалось сомнению. Но такое деление привело к тому, что ученые должны были заниматься методологией или использовать ее в своих исследованиях лишь на каком-то определенном "этаже" – порознь. А единая картина? А единая методология? И эту путаницу в методологии мы имеем до сих пор.

Действительно, судя по всему, верхние первый и второй этажи вышеуказанной конструкции строения методологии отведены для философов. Мне часто приходилось слышать мнение, что разницы между этими этажами практически нет. Философы сами конкретных научных исследований не ведут (за исключением собственно философских исследований). Они анализируют лишь наиболее общие результаты, полученные в различных отраслях научного знания в прошлых исследованиях, как правило – в прошлых десятилетиях, а то и столетиях. Их труды, поэтому, следует отнести, в основном, к гносеологии как науке о познании, логике науки и т. д., то есть к тем аспектам, которые связаны с наукой как со сложившейся системой научных знаний (прошлая деятельность умерла, остались лишь ее результаты). А ученым – представителям конкретных наук: физикам, химикам, педагогам и т. д. – нужна методология как наука об организации деятельности, как интеллектуальное оружие для проведения их собственных исследований, проводимых в настоящее время. Кроме того, работы философов по проблематике гносеологии и методологии зачастую написаны настолько сложным, заумным языком, что для "простых" ученых они просто недоступны.

Рис. 4. Основные уровни методологии по представлениям советских ученых

Далее, третий сверху "этаж" отведен как бы методологам конкретных наук – методологам физики, биологии, психологии и т. д. Но позиция, положение этих методологов "зависает" – они уже не философы, но и не собственно ученые, которые добывают новое научное знание. Эти методологи, как правило, в конкретные методики и техники научных исследований не вникают. Поэтому их результаты редко представляют интерес для исследователей в конкретных предметных областях. В итоге получается, что конкретными методиками и техниками исследований вроде как должны заниматься "простые" ученые (четвертый этаж), зачастую в значительном или в полном отрыве от верхних этажей такого строения методологии.

Таким образом, подводя итог этому краткому экскурсу в методологию аналитики, приходится констатировать, что при всем большом объеме накопленных полезных материалов, в ней сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, многозначность ее предмета, с другой стороны – его зауженность.

В последние десятилетия, в первую очередь благодаря работам и просветительской деятельности Г.П. Щедровицкого, стали формироваться группы специалистов, называющих себя "методологами", а свое научное направление "системомыследеятельностной" методологией. Эти группы методологов (О.С. Анисимов, Ю.В. Громыко, П.Г. Щедровицкий, Б.В. Сазонов, В.М. Розин, А.А. Пископпель, Б.Г. Юдин и др.) стали в различных регионах страны проводить "организационно-деятельностные игры", учебные игротехнические модули с коллективами работников сначала в сфере образования, затем сельского хозяйства, с политологами, управленцами и т. д. Как правило, эти мероприятия были направлены на осмысление инновационной деятельности в различных сферах, что принесло им довольно широкую известность, хотя мнения об их деятельности, зачастую, бывают весьма противоречивы.

Моё мнение по данному вопросу заключается в том, что знать методологию хотя бы в первоначальных основах и уметь пользоваться ею должен каждый: и ученый, и специалист-практик, и обучающийся – школьник, студент, аспирант и т. д. Тем более, знание методологии необходимо сотрудникам аналитических подразделений. Многие пытаются осваивать методологию через систематическое или эпизодическое участие в семинарской работе, ОДИ и различного рода методологических проектах, самостоятельное изучение методологической литературы. Эти усилия можно только приветствовать, так как именно самообразование играет ключевую роль в повышении профессионализма аналитиков.

Однако есть здесь и некоторое опасение. К сожалению, некоторые методологи ("харизматики") идут по пути всемерного теоретического усложнения и слишком далеки от практики. Я сам был участником нескольких игротехнических модулей и поражался, что обсуждение теории или практики решения реальных жизненных проблем "методологам" не интересно. Поэтому они и переходят к обсуждению обсуждения, разбирая до деталей и нюансов сам процесс мышления. Предлагалось огромное количество схем, в которых большинство участников мероприятия так и не смогло разобраться. Слишком много абстракций и очень низкая доля реализуемости. Они часто переходят к чистой игре с мышлением, которое как бы гуляет само по себе. Тем не менее, всё же считаю, что в целом участие в такого рода мероприятиях полезно для аналитиков, они учатся слушать и слышать, то есть понимать любые речи и тексты. Полезна в целом и графическая схематизация смыслов, что, по-моему, остается главной формой выражения категориального и онтологического содержания любого текста (не художественного). Естественно, что схемы должны быть ясны по структурно-функциональной, морфологической и логической форме.

Г.П. Щедровицкий в начале 60-х годов ХХ в. предсказал приближение "методологической революции в философии, науке, инженерии и управлении". Он оказался прав. Эта революция произошла. Сегодня каждый год выходят сотни книг по различным проблемам методологии мышления и методологии организации мыследеятельности. В различных организациях создаются специализированные методологические подразделения, разрабатывающего различные прикладные методы.

Выработанное в ММК мировоззрение и культивируемый тип интеллектуализма (при всех неизбежных ограничениях) вполне конкурентоспособны, заняли свое достойное место среди достижений других направлений современной мыследеятельности (например, сюда можно отнести публикации ученых, посвященные анализу и научному обоснованию инновационной и проектной деятельности – в образовании, в инженерном деле, в экономике, менеджменте и т. д.), поскольку изначально ориентированы на рефлексию собственных априорных ограничений их преодоление и саморазвитие.