Глава 5

ХАНАНЕИ

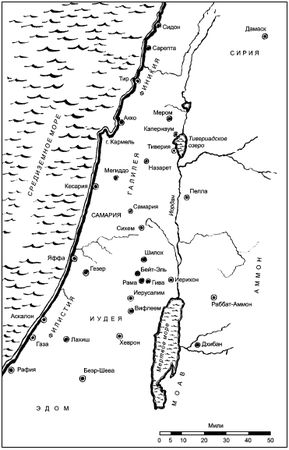

Регион, в котором расположены Палестина и Финикия, в Библии называется Ханааном, а его жители - хананеями. Поэтому семитских предшественников и соседей Израиля, за исключением арамеев, которые жили на удаленной от моря территории Сирии, принято называть хананеями.

Следует признать, что терминология во многих отношениях неудачна. Исследования источников показывают, что названия Ханаан и хананеи сначала относились к Финикии и финикийцам и только позже распространились и стали более широкими понятиями - географическим и этническим. Да и пределы, до которых они распространились, четко не определены. Они достаточно понятны после прихода арамейских племен, но это произошло сравнительно поздно, а в более ранний период эти термины относились ко всему Сиро-Палестинскому региону и его жителям. Наконец, хананеи как лингвистическая группа не являются единым целым. Как верно заметил профессор Фридрих, хананейским называют любой сиро-палестинский лингвистический элемент, который не является арамейским, и это отсутствие скрытого смысла соотносится с тем, что мы только что сказали об этническом смысле слова.

Несомненно, было бы желательно, чтобы в будущем история Сирии и Палестины, или, если использовать соответствующую терминологию, принятую географами, Сирии в широком смысле, должна рассматриваться как один предмет, без искусственных разделений. Это не значит, что история данного региона составляет единое целое, - это далеко не так. Просто необходимо рассматривать или историю отдельных элементов, и тогда нет необходимости в термине "хананеи", поскольку будут изучаться финикийцы и моавитяне, эдомиты и аммониты и т. д. Или речь пойдет об истории региона в целом, и в этом случае мы будем изучать сирийцев в широком смысле слова, обладающих несомненной индивидуальностью среди соседних народов. И нет нужды выделять различия между одним элементом - арамеями и всеми остальными - хананеями.

Однако мы не отбросим этот термин. Необходимо только понимать, что это не более чем условный заголовок, под которым мы собираемся описать историю Сирии и Палестины, оставив для более полного рассмотрения в последующих главах два самых важных элемента, а именно арамеев и древних евреев.

ИСТОЧНИКИ

Основные источники наших знаний о хананеях - это в первую очередь надписи, обнаруженные в Сиро-Палестинском регионе. Самые древние из них, вероятно, синайские, которые могут быть отнесены к первой половине 2-го тысячелетия до н. э. Однако они остаются малопонятными, и наиболее ранние тексты, переводу которых можно доверять, датируются началом второй половины того же тысячелетия. К их числу относятся письменные источники из Угарита. Надписи более поздних периодов встречаются чаще и дошли до нас от моавитян, эдомитов и аммонитов, а также, конечно, от финикийцев, экономическая и торговая экспансия которых распространила их язык далеко за пределы их родины. Это видно из надписей, найденных в 1947 году Каратепе (Малая Азия) и в финикийских средиземноморских колониях, прежде всего в Карфагене.

Кроме письменных документов существуют важные археологические находки, хотя, конечно, их масштаб несравним с месопотамскими. Здесь тоже наши знания существенно расширились и изменились благодаря последним археологическим открытиям. Например, раньше считалось, что хананеи всегда проводили религиозные церемонии на открытом воздухе, у жертвенных столбов. Теперь очевидно, что эта гипотеза была основана на недостаточной информации, ведь не было обнаружено ни одного храма в нашем понимании слова. Зато теперь в нескольких ханаанских городах, таких как Алалах и Угарит, были найдены постройки, определенно использовавшиеся для поклонения богам.

Но вернемся к Угариту, где не так давно были сделаны самые крупные в Сиро-Палестинском регионе археологические открытия.

Северная часть сирийского побережья прерывается рядом маленьких заливов. Возле одного из них, получившего название Минет-эль-Бейда (Белая бухта), почти в 10 милях (ок. 16 км) к северу от Лаодикеи, в апреле 1928 года крестьянин пахал свое поле. Неожиданно плуг задел под землей какой-то твердый предмет. Когда мужчина начал выяснять, что это такое, то обнаружил, что наткнулся на нечто похожее на полуразрушенную гробницу. О находке были уведомлены сотрудники Службы древностей в Бейруте, и прибывшие специалисты подтвердили ее важность. Одновременно выяснилось, что за последнее время по соседству было сделано несколько археологических открытий. В начале 1929 года начались раскопки, и археологи обнаружили, что холм, расположенный в полумиле от берега между двумя рукавами реки, которые потом объединялись, чтобы вместе течь к морю, закрывает остатки древнего города. Современное арабское название холма - Рас-Шамра, но археологи выяснили, что он закрывает город, носивший имя Угарит и упоминающийся в египетских, месопотамских и хеттских письменных источниках. В ходе раскопок были обнаружены гробницы, керамика, статуэтки, украшения, кости животных и, наконец, тексты, похожие на клинописные. Успех был так велик, что раскопки стали организовывать каждый год под руководством французского археолога Шеффера. Работа была прервана в 1939 году из-за войны и возобновилась в 1950 году.

Тексты, найденные в Рас-Шамре, были на нескольких языках - аккадском, египетском, хеттском, хурритском и еще на доселе неизвестном языке. Понятно, что сразу же возник вопрос о его расшифровке. Можно было предположить, что задача окажется такой же сложной, как обычно, поскольку система письма была совершенно неизвестной, однако проблема была решена за удивительно короткое время. Сразу было отмечено, что, хотя таблички и знаки являются месопотамскими по типу, количество символов в тесте сравнительно невелико, но достаточно, чтобы составить не список идеографических знаков, а алфавит. В тексте обозначалось разделение слов, и слова, судя по всему, состояли из трех или четырех букв. Отсюда возникло предположение, что язык является семитским, и такие гипотезы, как та, согласно которой определенные буквы были обычными семитскими предлогами, а отдельные слова - именами божеств, позволили приписать отдельным символам гипотетическое значение. Кропотливая работа лингвистов довольно быстро дала результаты, и семитский текст был прочитан.

При раскопках Рас-Шамры были обнаружены сотни табличек и фрагментов текста, которые в корне изменили наши знания о литературе хананеев, поскольку до того момента составленные ими письменные источники встречались крайне редко. Основная масса текстов из Угарита - это эпическая и мифологическая поэзия, самыми замечательными элементами которой являются мифы о Ваале и его сестре Анат, об Акхате и Керете. К сожалению, тексты сохранились плохо, поэтому в переводах немало пробелов. Да и порядок табличек, а следовательно, и эпизодов не вполне ясен.

Другие угаритские тексты носят административный, дипломатический и религиозный характер. К числу источников, написанных не на угаритском языке, относятся юридические и политические документы на аккадском. В 1953 году был обнаружен архив царей Угарита, содержащий переписку с правителями хеттов и других государств.

Все источники были написаны до разрушения города в 1350 году до н. э. Они датируются периодом между 1500 и 1400 годами до н. э., но, разумеется, многие из них могут быть копиями более древних текстов.

По прочтении текстов создается впечатление, что их содержание не только отражает угаритские традиции, но и является частью общего наследия ханаанской культуры. Однако в них присутствует значительная и сложная примесь элементов иностранного происхождения, от Вавилона до Египта, от Хеттского государства до стран Эгейского моря, и это обстоятельство отражает сложную и эклектичную природу культуры, носителями которой были создатели текстов. А когда мы ко всему этому добавляем многочисленные и важные сюжеты, роднящие угаритские тексты с Ветхим Заветом, становятся понятными большой интерес, вызванный открытиями, и повышенное внимание к ним ученых.

Дополнительную информацию о хананеях можно получить из косвенных источников. Главный из них, до последнего времени бывший единственным, - это Ветхий Завет. Евреи оставили нам много записей о превратностях жизни и верованиях людей, среди которых они жили и с которыми находились в постоянном контакте. Враждебное отношение израильских историографов не помешало этим записям быть полными и надежными.

Кроме того, информация может быть получена из письменных источников, происходящих из великих держав Месопотамии и Египта, которые постоянно поддерживали контакт с Сиро-Палестинским регионом, находившимся между ними, и нередко в него вторгались их армии. Самым важным в этом отношении месопотамским источником являются архивы Мари первой половины 2-го тысячелетия до н. э., которые дают нам много информации относительно государств и правителей Месопотамии и Верхней Сирии. Сведения о событиях второй половины этого тысячелетия мы можем почерпнуть из архива, найденного в Тель-эль-Амарне (Египет) и содержащего переписку между фараонами Аменхотепом III и Аменхотепом IV и сиро-палестинскими правителями.

Другими важными египетскими источниками являются рассказы фараонов о своих военных экспедициях в Азию. Кроме чисто исторических текстов существуют и другие, в которых есть информация о Палестине и Сирии. Так называемые проклятия, относящиеся к началу 2-го тысячелетия до н. э., написанные на статуях, разбитых в ритуальных целях, содержат имена азиатских правителей и названия государств. А в рассказах о путешествиях и приключениях, таких как хорошо известная "Повесть о Синухете", можно найти рассказы о жизни в Палестине и Сирии, какой ее увидели более цивилизованные египтяне.

Об истории Финикии говорится в источнике, который изначально был прямым, а затем стал косвенным, поскольку попал к нам из вторых рук, а именно из анналов Тира. Его фрагменты есть у Иосифа Флавия. Также не напрямую дошла до нас финикийская история Филона из Библа, писателя, который жил около 100 года до н. э. и написал рассказ о религиозных верованиях своего народа на греческом языке. Его работу мы знаем только по цитатам в трудах Евсевия Кесарийского и Порфирия. В сущности, Филон не претендует на роль прямого источника, поскольку сам говорит, что почерпнул информацию у древнего финикийского жреца Санхуниатона. Его сведения вызывали сомнения, однако тексты из Угарита полностью подтвердили надежность данных, содержащихся в труде Филона. Его рассказ соответствует прямым свидетельствам о финикийской религии, присутствующим в них, и существование Санхуниатона стало более вероятным.

Как мы уже сказали, именно в ханаанских источниках впервые появился алфавит. Его изобретение, несомненно, является величайшим вкладом древних сиро-палестинских народов в развитие цивилизации.

Появление алфавита - последний этап длительного процесса эволюции, начавшегося с того, что даже едва ли можно назвать письменностью, а именно с изображений предметов, предназначавшихся для того, чтобы представить или вызвать в памяти определенных людей, вещи, события или идеи. Первая письменность, названная таковой по праву, - пиктография, и мы видели, как месопотамские народы развили ее и сделали важный шаг, создав фонетическую систему, в которой разные знаки обозначают различные слоги. Египетское иероглифическое письмо развивалось аналогичным путем и пошло дальше, использовав так называемую акрофонию, то есть ограничение фонетического значения определенных знаков только начальным согласным. В итоге у египтян получилось нечто вроде алфавита, который, однако, остался вспомогательным элементом в письменности, преимущественно пиктографической и слоговой, сохранившей все сложности и неопределенности такой системы письма.

Самые древние письменные источники, в которых использовался алфавит, дошли до нас из Сиро-Палестинского региона. Синайские надписи, о которых мы уже упомянули, - внимание к ним привлек в начале XX века Флиндерс Питри, - представляются алфавитными. Они содержат знаки, имеющие некоторое сходство с египетскими иероглифами, но ими не являются. Делались попытки перевести их как алфавитные знаки, сформированные акрофонией в семитском языке, поскольку известно, что в рудниках, где были обнаружены надписи, работали семиты.

Одна из последних подобных попыток была сделана профессором Олбрайтом, который полагал: в надписях использована разновидность ханаанского алфавитного письма. Раньше считалось, что эти тексты относятся к началу 2-го тысячелетия до н. э., но Олбрайт датировал их примерно 1500 годом до н. э.

Тексты, составленные из алфавитных знаков, также были найдены в Центральной и Южной Палестине. Самые древние из них обнаружены в Гезере, Лахише и Сихеме; они относятся к XVII и XVI векам до н. э., но их перевод все еще остается предметом оживленных дискуссий. В Финикии наиболее древние известные нам алфавитные тексты - угаритские, но они, как мы видели, клинописные по типу. Самые ранние уцелевшие алфавитные надписи палестинского типа найдены на саркофаге Ахирама. Они датированы 2-м тысячелетием до н. э. Использованный здесь алфавит, будучи аналогичным примененному в палестинских надписях, также имеет отдаленное сходство с семитским.

Таковы источники, пользуясь которыми можно дать ответ на важнейший вопрос о происхождении алфавита. Древнегреческое предание, в которое широко верили в античном мире, приписывает эту заслугу финикийцам. Финикийская форма алфавита действительно преобладала в семитском мире и распространилась за его пределы, дав толчок греческому и латинскому алфавиту. Кроме того, представляется определенным, что алфавит зародился в Сиро-Палестинском регионе. Значительно менее бесспорным кажется утверждение, что заслуга его изобретения принадлежит именно финикийцам, хотя в его пользу говорит многое. Египетское использование принципа акрофонии могло вдохновить, а финикийские порты были частью Сирии и Палестины, поддерживающей самые тесные контакты с Египтом. Более того, самое вероятное объяснение начальных моделей, на которых основывались буквы - если, конечно, они основывались на моделях, заключается в том, что они произошли от египетских иероглифов. Клинописные источники менее вероятны, хотя возможно, что источников было несколько и в Угарите мы действительно имеем алфавит клинописного типа.

ИСТОРИЯ

Описывая географические условия Сиро-Палестинского прибрежного региона, мы упомянули, что его историческая судьба определилась естественными условиями. Сосредоточение на узкой полоске земли главных путей сообщения между тремя континентами означало, что территория неизбежно станет сценой для миграций и вторжений и ее жители так и не получат возможности создать сильные политические структуры. Территория стала испытательным полигоном для торговых и военных авантюр и соперничества великих держав, между которыми она располагалась. Мигрирующие народы прибывали сюда снова и снова, потому что регион был привлекателен своим плодородием. К нему был открыт доступ со всех сторон, и уйти отсюда также можно было в любом направлении. Кроме пустынь, откуда приходили семитские кочевники, в него можно было попасть из Египта, Месопотамии, Малой Азии и Средиземноморья.

История региона, в высшей степени фрагментарная, развивалась под влиянием постоянных этнических и политических перемен, приводящих в замешательство наблюдателя и препятствующих любым попыткам историков провести систематизацию. Тем не менее она чрезвычайно интересна и важна хотя бы потому, что является фоном для истории Израиля. Когда древние евреи завоевали Палестину - это было в конце 2-го тысячелетия до н. э., - они оказались там не первыми семитами. До них там уже давно жили другие семиты.

У нас нет информации о первом проникновении семитских народов в Сирию и Палестину. Когда появились первые исторические источники, эти народы уже там жили. Во всяком случае, названия рек, гор и городов в значительной степени семитские.

Политически самые древние обитатели региона были организованы в города-государства, построенные на возвышенностях и укрепленные. Но за пределами городов большая часть населения вела кочевой образ жизни, передвигаясь с места на место и оказывая давление на центры оседлости.

Египетские источники, подтвержденные археологическими свидетельствами, показывают, что Египет с начала времен обладал политическим и экономическим превосходством над всем окружающим регионом. Эта гегемония время от времени укреплялась военными экспедициями и обложением данью соседей - факт, одновременно свидетельствующий об отсутствии стабильности в регионе.

Египетские религиозные тексты начала 2-го тысячелетия до н. э. донесли до нас ряд имен Сиро-Палестинских государств и правителей. Личные имена относятся к типу, свойственному амореям - народу, в тот же период жившему в Месопотамии. Поэтому представляется логичным предположение, что они правили на большом участке территории от Месопотамии до Палестины. Политически амореи были организованы в небольшие государства и находились в зависимости от Египта, за исключением севера, где такие государства, как Алеппо, Катна и Каркемиш, находились в сфере влияния Месопотамии.

Здесь следует обратить внимание на разницу между политикой, проводимой в Сирии и Палестине египтянами и месопотамскими государствами. Последние, конечно, когда могли этим заниматься, стремились упрочить свои завоевания и для этой цели не колеблясь прибегали к массовой депортации населения. Египтяне, с другой стороны, удовлетворялись взиманием дани с местных правителей или в крайнем случае контролировали их действия через египетского "резидента". Их цели были скорее экономическими, чем политическими, а значит, и методы куда менее суровыми.

Египетское господство стало ограничиваться, когда египтяне сами попали под власть гиксосов (около 1670–1570 до н. э.). Относительно происхождения гиксосов все еще ведутся споры: определенно известно, что они пришли с востока и имели черты семитов.

После перерыва, связанного с нашествием гиксосов, Египет восстановил прежнее положение, только на севере появилась новая "конкурирующая" сила - хетты, которые пришли из Анатолии, чтобы закрепиться в разных регионах, в том числе в Северной Сирии. Хеттское правление было даже более мягким, по крайней мере по форме, чем египетское. Маленькие города-государства имели статус союзников, связанных двусторонними договорами, и, по всей видимости, сохраняли полную независимость.

Документы, касающиеся XIV и XIII веков до н. э., найдены в большом количестве в Тель-эль-Амарне и Угарите. Египет переживал кризис, и сиро-палестинские государства - Иерусалим, Гезер, Сихем, Мегиддо, Тир, Дамаск, Сидон, Библ и другие - воспользовались этим, чтобы укрепить свою независимость. Все они находились в более или менее постоянном состоянии вражды между собой, и никто не мог добиться господства. Самое крупное государство - Амурру - достигло своего положения благодаря ловкости, с которой натравливало друг на друга хеттов и египтян.