Возникала социальная потребность предоставления заказчикам информации об ассортименте и качестве создававшихся художественных произведений. Более того, греческая знать имела в своих коллекциях не только творения греческих художников со всей страны, но и многочисленные драгоценности и диковинные вещи из других стран. Соответственно, существовала потребность исследования предложения и определенный порядок оценки их большей или меньшей востребованности относительно остального. Мнение публики и интерес, проявлявшийся к работам художника, существенно маркировали его позиции и определяли, говоря современным языком, его рейтинг в ходе различных конкурсов, проводившихся во время праздников и спортивных состязаний. Конкурсы инициировались жрецами храма, советом старейшин или народными собранием.

Заказчики, желая получить наилучшее произведение, инициировали "агоны" – своеобразные состязания художественных произведений, когда группа конкурировавших художников высказывала свое мнение по поводу остальных претендентов по принципу "лучшая работа после моей". Именно в Древней Греции зародилось явление протохудожественных выставок, на которых художники не только знакомили публику со своим творчеством, но и надеялись реализовать результаты своего творчества или установить контакты с потенциальными заказчиками.

В Древней Греции большую роль начало играть имя художника, используя современную терминологию, – его бренд, т. е. то, что определяет его ценность по сравнению с другими. Известно, что живописец Апелес, бывший весьма популярным у публики, помогал своему другу Протогену продавать картины, подписывая их своим именем. В Древней Греции также начали подниматься вопросы материальной оценки произведения искусства. И в данной связи факт продажи произведения искусства становится уже не только оплатой труда художника, а оценкой стоимости картины. Зевксис утверждал, что его картины, превосходят всякую цену. Другими словами, он был лидером продаж, в результате чего получил большую известность и составил себе большое состояние. Впоследствии он отказался творить за деньги и стал дарить свои картины, в т. ч. и городам.

Древнеримская культура объективно во многом ориентировалась на достижения Древней Эллады. Выработанные элементы художественного рынка, присущие античной Греции, были заимствованы культурой Древнего Рима. Но положение художника в Риме определенным образом изменилось. Наиболее социально значимыми и почетными в этот культурно-исторический период считались профессии, связанные с военной и государственной деятельностью гражданина. К профессии художника общество относились еще более свысока, нежели во времена Древней Греции.

В Риме художник – это человек, далекий от политических событий, часто вольноотпущенник или даже раб греческого происхождения. Не случайно в римских литературных источниках практически не находится упоминаний имен римских художников и скульпторов. Современные исследователи фиксируют следующие: "До наших дней сохранилось свидетельство об единственном патриции Фабуле, расписавшем "Золотой дом" Нерона. Этот исключительный случай мог быть допущен только потому, что сам император Нерон… считал себя "артистом" и выступал с пением и игрой на кифаре в Олимпии".

Римляне очень почитали древнегреческое искусство, поэтому предметом их интереса стали работы греков. В результате чего начинают формироваться большие частные собрания, заложившие основы коллекционирования (или протоколлекционирование), которые уже существовали в Древней Греции: священные участки – теменосы, отдельные храмы с хранящимися в них культовыми памятниками и, наконец, большие частные коллекции.

Знание искусства и способность критически судить о нем считались в Риме признаками образованности и высокой культуры, как следствие – римские аристократы платили огромные суммы за шедевры живописи и скульптуры Древней Эллады. Продолжалась практика выставок-продаж картин. Более того, появились новые их формы – протоаукционы, с которых первоначально легионеры продавали добытые трофеи, а потом и зажиточные граждане начали продавать фамильные ценности. Аукционы как раз отражали выразительность внешних форм и театральность, присущую всему римскому образу жизни. А поскольку в основе римских ценностей не последнее место занимала политика, в Риме также зародилось такое явлениие, как меценатство. Его основоположником стал римский патриций по имени Гай Цильний Меценат.

Античная культура, развив достижения древневосточных цивилизаций, внесла существенную лепту в развитие основных элементов древнегреческого и древнеримского арт-рынка.

В заключение можно сделать вывод, что генезис арт-рынка следует связывать с возникновением частной собственности, рабовладением, которые стали характерными чертами древневосточных цивилизаций и получили свое развитие в культуре Античности.

Использованная литература

1. Дмитриева Н. Краткая история искусств. М., 2000.

2. Лосев А.Ф. 12 тезисов об античной культуре // Студенческий меридиан, 1983, № 9-10.

3. Любимов Л. Искусство Древнего Мира. М., 1971.

4. Тартакевич В. Античная эстетика. М., 1977.

5. Чубова А.П., Конькова Г.И., Давыдова Д.И. Античные мастера: скульпторы и живописцы. Л., 1986.

Специфика современного арт-рынка

Романова Е.

Романова Екатерина – выпускница факультета "Предпринимательство в культуре" Международного университета в Москве (2010); аспирантка 1-го года обучения кафедры прикладной культурологии и социокультурного менеджмента этого факультета;

научный руководитель: д.ф.н., проф. И.Г. Хангельдиева

Аннотация:

в статье исследуется специфика современного арт-рынка, выявляются основные его особенности и тренды.

Ключевые слова:

арт-рынок как явление культуры, арт-рынок как бизнес-индустрия, основные аукционы современного арт-рынка, инвестиции, инвестиционная емкость арт-рынка, кризис и арт-рынок.

Арт-рынок имеет ряд особенностей, т. к. находится на стыке бизнес-индустрии и культуры. В связи с этим существуют определенные нюансы, которые необходимо учитывать. Соединение основной цели любого бизнеса – получения коммерческой выгоды, иными словами, прибыли, с миссионерскими аспектами развития культуры и искусства часто накладывают отпечаток на направления развития арт-рынка. Иногда эти два мира – бизнеса и искусства – приходят в противоречие, а иногда умело развивают всю индустрию.

Субъектами арт-рынка являются самые разнообразные социальные институции, часть которых представляют собой в современных условиях культурное посредничество. Феномен культурного посредничества возник как ответ на развитие рыночных отношений и механизмов и их адаптацию к сфере искусства. Культурное посредничество можно дифференцировать на две группы основных субъектов: некоммерческих и коммерческих. Некоммерческие субъекты арт-рынка – это субъекты, которые представляют и интерпретируют творчество художников, часто эти субъекты призваны создать информационное поле вокруг художника или художественного произведения. Коммерческие

субъекты арт-рынка запрограммированы на получение прибыли. Коммерческие субъекты с помощью различных бизнес-технологий достигают добавленной стоимости художественных произведений, увеличивают их нематериальные активы.

Классическими коммерческими посредниками на арт-рынке начиная примерно с конца XVII в. принято считать аукционные торги, которые изначально не были специализироваными, но со временем стали таковыми. Торги, на которых систематически осуществляется продажа художественных произведений изобразительного искусства, стали проводить аукционные дома. На арт-рынке старожилами считаются венский аукцион Dorotheum (1701 г.), английские аукционы Sotheby’s (1744 г.), Christie’s (1766 г.), французский Drouot (1852 г.) и шведский Bukowskis (1870 г.). Наиболее известные аукционные дома существуют не одно столетие и стали за это время настоящими "китами" в своей области. Правда, недавно возникший кельнский аукцион Van-Ham (1959 г.), благодаря правильной политике торгов, занял стабильное положение на этом рынке.

Всего же арт-рынок насчитывает в мире около 5 тыс. аукционных домов разного уровня. И если Sotheby’s и Christie’s относятся к аукционным домам первого, высшего, уровня, то ко второму уровню относятся национальные лидеры – Bonhams в Великобритании, Artcurial во Франции, Villa Grisebach в Германии, Kornfeld в Швейцарии. Существует и третий уровень, который включает региональные аукционные дома, чаще всего специализирующиеся в определенных областях искусства. Что касается России, то здесь традиция аукционных торгов пока только формируется. Среди аукционных домов России известен первый российский антикварно-аукционный дом "Гелос", основанный в 1988 г. "Гелос" – единственный постоянно функционирующий аукционный дом в России, профессионально занимающийся организацией аукционных торгов. Ежегодно проводится более 120 как общих, так и тематических аукционов, на которых продается более 50 тыс. предметов антиквариата различного уровня. Аукционный дом "Галерея Шишкина" специализируется на русской живописи XX в., делая акцент на подбор, изучение и демонстрацию работ советских мастеров 1930-1970-х гг. Аукционный дом "Империя" создан в 2008 г., сфера интересов – фалерис-тика и нумизматика императорской России. Аукционный дом СОВКОМ, работающий на антикварном рынке более пяти лет, проводит регулярные аукционы, на которых выставляет произведения русских мастеров XVIII–XX вв., работы признанных советских художников, западноевропейскую живопись XVII–XX вв., декоративно-прикладное искусство, произведения букинистики и нумизматики; наибольший интерес он проявляет к искусству соц-арта.

Общий товарооборот аукционных домов в 2006 г. составил €20,8 млрд, что на 50 % больше, чем в предыдущем году. Здесь основная доля продаж приходится на Великобританию (€5,6 млрд) и США (€9,5 млрд). При этом наибольшее количество сделок совершается во Франции (18 %).

Анализ показателей арт-рынка. Влияние общемирового финансового кризиса. Как и любому другому рынку, арт-рынку свойственны кризисы, которые не всегда совпадают с экономическими кризисами, несмотря на то что мировая финансовая ситуация, конечно, отражается на рынке искусства. "Существует теория, что последствия экономических кризисов сказываются на художественном рынке с опозданием – как мина замедленного действия". Например, кризис 2007–2008 гг. в области ипотечного страхования в целом миновал российскую экономику и не отразился на художественном рынке. С другой стороны, все те, кто правильно просчитывал поведение фондового рынка, успел вовремя вывести деньги и стал обладателем огромной денежной массы – они во многом способствовали поддержанию художественного рынка и его взлету, вкладывая деньги и пытаясь сохранить активы. По словам Михаила Каменского, кризис недвижимости в США был, а кризиса художественного рынка – не было: т. е. никто не хотел вкладывать в жилье, а в картины хотели. Хотя обычно бывает наоборот .

Искусство – это т. н. топ-потребление, т. е. нечто избыточное, но в первое время кризиса спрос на искусство не снижался. Это происходит из-за того, что поддерживают рынок те, кто достаточно богат, чтобы не отказываться от личных пристрастий. Их бизнес может нести убытки, но сами лично они не испытывают нужды. Считается что цикл типа "спад – подъем" на художественном рынке длится 10–15 лет. Но в эти циклы вмешиваются разные механизмы, в т. ч. и развитие новых рынков – "всасывающих пылесосов". Появляются новые мощные экономики, появляется денежная масса – национальные элиты начинают активно покупать искусство. В качестве примера можно привести постреформенную Россию и Китай, когда за последние 15–20 лет сформировались новые социальные и финансовые элиты.

Однако важно рассмотреть развитие мирового арт-рынка, его динамику; нужно понять, на каких количественном и качественном уровнях находились показатели рынка до кризиса и после. По данным "The European fine art foundation" (TEFAF) совместно с "Arts Economics", компанией, занимающейся исследованиями экономических вопросов художественного рынка, было проведено исследование мирового арт-рынка в период 1998–2001 гг.; конечно, аукционные дома Christie’s и Sotheby’s исполняют солирующие партии, поэтому результаты торгов важны для понимания общемировой картины.

Исследователи международного центра "Artprice" отмечают, что мировой арт-рынок начал заметно расти с 2003 г., а 2006 стал годом резкого подъема по количеству продаж, общему объему и среднему ценовому показателю. Если в 2002 г. общий оборот мирового арт-рынка составлял €26,7 млрд, то в 2006-м г. эта сумма выросла до €43,3 млрд. В 2002–2006 гг. продажи на арт-рынке выросли на 95 % от оборота в стоимостном выражении и на 24 % по количеству сделок.

Весь объем продаж разделили между собой два больших сектора арт-рынка: аукционы (их доля составила 48 %) и артдилеры (52 %).

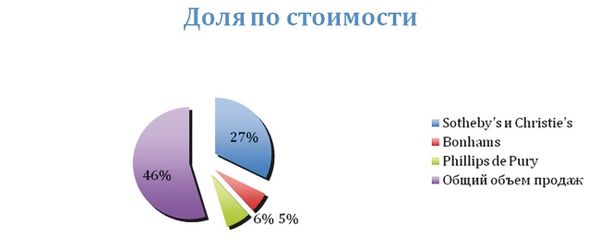

Что касается аукционных домов, то здесь, разумеется, доминируют Sotheby’s и Christie’s – их доля по стоимости в сумме составляет 27 % всех аукционных продаж в мире (за ними следуют Bonhams (5 %) и Phillips de Pury (6 %) и 46 % общего объема продаж.

Для мировых лидеров 2006 г. стал во многом переломным. Объем продаж Sotheby’s составил €2,8 млрд, его главного конкурента Christie’s – €3,6 млрд. В 2006 г. товарооборот импрессионистов у обоих аукционных домов вырос на 80 %, современного искусства – на 60 % на Sotheby’s и на 47 % на Christie’s.