Клауссеном обнаружено три сотни подписей мастеров XII–XIII веков. Так, 1133 годом датируется текст, высеченный на фасаде собора Фолиньо в Умбрии: в нем подчеркивается роль мастера в строительстве собора. То был не заурядный ремесленник, но, как выяснил П. К. Клауссен, обладатель высокого социального статуса. На рубеже XI–XII веков мастер по имени Паоло увековечил свое имя на мраморной доске фасада собора в Ферентино близ Ананьи. Он называет себя "великим творцом" (opifex magnus). Ланфранк, строитель собора в Модене, сооруженного в начале XII века, оставил на его фасаде надпись о том, что, будучи прославлен своим дарованием, ученостью и способностями, он был главой строительных работ и мастером ("Ingenio clarus Lanfrancus doctus et aptus, est operis princeps rectorque magister"). Итальянский мастер оставил надпись в расположенной в местечке Сеттимо церкви св. Кассиана: "Творение, которое ты видишь, умело создал Бидвин" ("Hoc opus quod cernis Biduinus docte perfecit"), а другой мастер похвалялся тем, что "своим искусством превосходит всех прочих". В отдельных случаях мастера (или кто-то из их окружения) прибегали к поэтическому самовосхвалению. Иногда художники прославляют себя почти как античные герои. Так, итальянский мастер Николай оставил свои подписи в Пьяченце, Ферраре, Вероне и других итальянских городах. Вот образчик одной из этих выполненных гекзаметром надписей: "Известного художника Николая, создавшего эти скульптуры, славят в веках собравшиеся здесь народы" ("Artificem gnarum, qui sculpserit haec Nicolaum / hunc concurrentes laudant per saecula gentes").

В XI–XII веках архитекторы и художники еще не образовывали относительно самостоятельной и обособленной группы. Эти сравнительно немногочисленные мастера нередко причисляли себя к городской верхушке и обладали истинно патрицианским самосознанием. Как утверждает Клауссен, профессиональная среда мастеров постепенно складывается во второй половине XII века, о чем, в частности, свидетельствует обширная серия подписей (более 50 имен) римских резчиков по мрамору из семьи Cosmati. Эта семья была настоящим цехом мастеров по мрамору. Сведения о них имеются на протяжении четырех поколений, живших во второй половине XII века и первой половине XIII века. Они поставили на своих произведениях более 80 подписей. Не свидетельствует ли это о том, что авторизация своего труда была в то время, по крайней мере в их среде, чем-то обычным и более или менее естественным? Изучение подписей мастеров первой половины XIII века обнаруживает рост их профессионального и социального самосознания. Но во второй половине XIII столетия число подписей резко сокращается и практически сходит на нет к началу XIV века. Художники уже утвердили свой высокий статус и добились признания, в силу чего забота о подписях в большинстве случаев их оставляет, ибо об увековечении их славы пекутся уже другие – их современники: хронисты, поэты, биографы, знатоки искусства.

Таким образом, наличие или отсутствие подписи средневекового мастера под своим творением не может быть однозначно истолковано в качестве признака его индивидуальности. Анонимность средневекового искусства могла быть связана с какими-то иными процессами, природа которых не всегда распознаваема.

Из исследований Клауссена явствует, что в романском искусстве анонимность отсутствует, тогда как искусству готического периода она присуща. Еще раз подчеркнем: фазы анонимности и неанонимности чередуются совсем не так, как до самого последнего времени считали историки искусства.

Эта точка зрения находит подтверждение и при изучении произведений, относящихся к совершенно другому региону – Скандинавии. Авторская самобытность и индивидуальность мастера могла проявиться и в тех произведениях искусства, имена создателей которых остаются неизвестными. Здесь уместно напомнить, что и в начале Средневековья на языческом скандинавском Севере резчиками по камню создавались изображения и орнаментальные группы, художественная интерпретация которых несла на себе явственный отпечаток особой творческой манеры того или иного мастера. На санях, повозке и других предметах, сохранившихся на борту викингского корабля в погребальном кургане в Усеберге (Юго-Восточная Норвегия, IX век), изображены фантастические звери, причем отдельные композиции, оставаясь в рамках все того же "звериного стиля", выполнены в разной манере. Исследовавший этот погребальный комплекс норвежский ученый X. Шетелиг, подчеркивая своеобразие художественного "почерка" разных мастеров, именует одного из них "старым академиком", другого – "барочным мастером", третьего – "импрессионистом" и т. д. (эти характеристики, разумеется, следует понимать метафорически). Мысль Шетелига ясна: своеобразие художественной интерпретации общей темы отдельными мастерами не вызывает сомнения. Это явление – отнюдь не изолированное, ибо в ту же эпоху, как мы видели выше, процветало словесное искусство норвежских и исландских скальдов, которые отчетливо осознавали свое индивидуальное авторство и настойчиво заявляли о собственном Я. Ярким выражением все той же тенденции подчеркнуть значимость своего личного мастерства служат творения шведских резчиков по камню. Мастера рунического письма и орнаментики украсили многочисленные памятные камни, увековечивавшие подвиги участников викингских экспедиций. Памятная надпись, как правило, вполне трафаретная по содержанию, завершается именем высекшего ее мастера: "Эпир резал руны", – эта подпись (подобно многим другим: сохранились имена не менее 70 резчиков, в основном работавших в XI веке) представляет собой знак индивидуальной творческой манеры. Вырезанные отдельными мастерами надписи и особенно сопровождавший их орнамент ("рунический змей") невозможно спутать с продукцией их коллег.

* * *

Является ли наличие или отсутствие портрета критерием разграничения и противопоставления искусства обеих эпох – Средневековья и Нового времени? Хорошо известно, что и в "индивидуалистические" эпохи портретные изображения могут отсутствовать. С другой стороны, вопреки вышеприведенной и все еще господствующей точке зрения, и в Средние века художники создавали портреты и даже автопортреты.

Откажемся от априорных дефиниций портрета. Попытаемся понять, что такое средневековый портрет, исходя из представлений этой эпохи. Для этого не следует отрывать историю средневекового искусства от более широкого ментального и социокультурного универсума, неотъемлемой частью которого она была. Как и все иные сферы социальной жизни, самовыражение художника было подчинено определенным конвенциям. В отличие от понятия искусства, которое характерно для Нового времени, средневековое искусство не обладало такой же мерой обособленности от других сфер социальной жизни. Оно было тесно вплетено в ткань практической деятельности, будучи неотделимо от ремесла и вместе с тем пронизано религиозными представлениями, и играло также существенную роль в литургии, в сфере политики и власти.

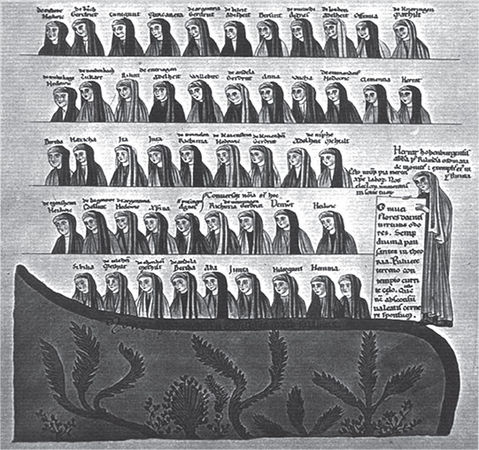

Лучше говорить не об отсутствии портрета, а о его своеобразии и специфических функциях, которые он выполнял. Портрета в современном смысле слова, разумеется, не существовало, но индивидуальность изображаемого персонажа получала свое выражение. Вот пример. На одном из рисунков, иллюстрирующих "Сад радостей" ("Hortus deliciarum"), сочинение немецкой аббатисы Херрады Ландсбергской (конец XII века), мы видим портреты монахинь ее монастыря Хоэнбург, включая и ее собственный портрет. В то время как Херрада изображена в полный рост, с большим свитком в руках, монахини "довольствуются" поясными портретами, напоминающими древнеримские бюсты. Портретов – более шестидесяти, но не может не поразить почти полное их сходство: одинаковы не только позы и одежды (впрочем, отчасти различающиеся расцветкой) – на удивление схожи самые лица и их выражения; если и можно найти мелкие различия, то они вполне второстепенны и никак не связаны со стремлением художника выделить индивидуальные особенности монахинь. Различить сестер можно преимущественно благодаря надписям, указывающим имена женщин. Это – "невесты Христовы", без возраста и индивидуальности; приняв постриг, они отреклись от собственного Я, которое должно раствориться в служении Богу. И тем не менее в глазах Херрады (или художника, который их изобразил) они не сливаются в безликую массу – это индивиды. Просто Херрада видит индивидуальность каждой сестры не во внешнем облике, а в чем-то ином. Следует думать, что указание имени монахини должно было в первую очередь выделять ее среди других.

Интересующий нас "групповой портрет" представляет собой часть более сложной композиции. На левой стороне того же листа рукописи изображено шествие монахинь, сопровождающих основательницу этого монастыря. Сцена отстоит во времени от момента, когда были запечатлены "портреты" монахинь, но по своему смыслу оба изображения символически объединены; можно заметить, в частности, что взоры монахинь Херрады устремлены на это шествие. Персонажи обеих частей композиции пребывают в одном сакральном времени.

Упоминание имени того или иного лица в молитве или надписи в средневековую эпоху имело глубокий смысл, который легко может ускользнуть от внимания современного исследователя. Такое называние в специфической ситуации религиозного ритуала или сакрального изображения актуализировало обладателя имени, возвращало его в круг молящихся или зрителей. Немецкий исследователь Б. Ройденбах при интерпретации миниатюры из "Hortus deliciarum" считает нужным связать это изображение святых женщин со средневековыми "некрологами" – поминальными книгами и списками, в которые вносились имена умерших для того, чтобы возглашать их во время церковных служб. По мнению ряда исследователей, такого рода произнесение имен способствовало объединению живых с мертвыми в момент службы: называние имени покойного члена религиозной общины возвращало его в ее состав и делало реальным его присутствие. Возможно, начертание имени монахини над ее изображением как бы обособляло и индивидуализировало ее. По-видимому, эта иллюстрация свидетельствует о том, что в глазах людей того времени индивидуальность персонажа связывалась прежде всего с его именем. Не следует упускать из виду, что созерцание в ту эпоху опиралось в первую очередь не на физиологический акт виденья, а на сверхчувственное общение субъекта и предмета, на который было направлено внутреннее зрение субъекта.

Анализ миниатюры из "Сада радостей", думается мне, подводит историка к осознанию весьма противоречивой, с точки зрения человека Нового времени, ситуации: внешним чертам индивидуального облика явно не придается того значения, которое будет им отведено в позднейшую эпоху, и вместе с тем личность изображаемого персонажа не утрачивает своей самоценности и обособленности.

В сущности, можно выделить самые разные типы средневекового "портрета". Один из них – это автопортрет художника, который осмысляет свое искусство прежде всего как средство спасения собственной души. Переписывая и иллюстрируя сборник проповедей (Франкфурт, вторая половина XII века), некая Гуда изобразила себя, снабдив свой автопортрет надписью "Грешная женщина Гуда написала и украсила рисунками эту книгу" ("Guda peccatrix mulier scripsit quae pinxit nunc librum"). Это изображение вплетено в инициал слова "Dominus". Возможно, Гуда ожидает от Бога награды за свой благочестивый труд: упоминание о ее греховности свидетельствует именно о таком мотиве.

Мастер по изготовлению витражей Герлах в монастыре Арстейн (середина XII века) не забыл изобразить на них и самого себя с кистью в руках и снабдить рисунок подписью: "О преславный Царь Царей, смилуйся над Герлахом" (Rex regum clare Gherlaco propiciare).

Около 1163 года мастер Швихер изображает себя в качестве главного персонажа своего видения потустороннего мира: в присутствии Христа взвешиваются его грехи и добродетели. Последние олицетворяются возложенной на весы книгой, переписанной и украшенной его рукой (это была рукопись Исидора Севильского), и эта чаша весов перевешивает чашу с грехами.

Такая традиция продолжается и в XIII веке. На страницах Гамбургской Библии (1255 год) мы находим изображение художника, восседающего перед пюпитром и рисующего собственный портрет. На этом автопортрете он отмечает кистью красную точку на лбу собственного изображения. Отгадку этой детали нашел немецкий искусствовед И.-К. Кламт в тексте Апокалипсиса, где говорится о том, что праведники, которые избегнут гибели, отмечены особой печатью на челе. Если это объяснение справедливо, то в данном случае перед нами – автопортрет художника, верящего в то, что его труд послужит источником спасения его души. Самый факт создания этим художником картины, запечатлевшей момент написания автопортрета, – несомненно, симптом его сугубого интереса к собственной личности.