Ревизию хлебниковской математики естественно будет начать с определения объема этого понятия. Арифметикой оно не исчерпывается, ибо она – лишь один из рычагов сложного культурологического механизма, работавшего, в сущности, на то, чтобы обеспечить писателю исключительный статус в истории русской литературы. Второй такой рычаг – геометрия, хлебниковедением едва замеченная. Сам же механизм – назовем его нумерологическим проектом – поддается восстановлению в несколько этапов. Сначала арифметика будет интегрирована в историо-

Софию (в хлебниковедении редко обсуждаемую), а геометрия – в языковые изобретения (тщательно и многосторонне описанные), а затем с полученной концептуальной конструкцией будет соотнесен набор хлебниковских жизнетворческих стратегий.

Посмотрим на этот механизм в действии. В руках недоучившегося математика, историософа-любителя и прирожденного словоиспытателя, каким был Хлебников, математика с ее простейшими операциями оказалась ключом к ритму возникновения войн и их характеру, жизни народов и отдельного индивидуума, языкам вообще и русскому в частности, – в общем, ко всему. Произведя соответствующие "замеры", Хлебников суммировал данные в "законы" времени (правильнее: истории) и языка с далеко идущей целью: предугадать даты будущих войн и тем самым вырвать у судьбы мир и счастье для человечества. Параллельно он работал над созданием единой для всего человечества – "звездной" – азбуки (ее другое название – "звездный" язык), которая бы исключила недопонимание между языковыми коллективами предельно упрощенным лексиконом, доступным каждому. Нумерологическая деятельность осуществлялась Хлебниковым с позиций не только пророка, но и законодателя. В этом последнем качестве он учредил две новые институции, направленные на объединение человечества: 317 Председателей земного шара и "звездный" язык, а также подумывал о новом государственном устройстве в масштабах Земли и космоса, который бы придерживался дорогих ему математических основ.

Таков нумерологический проект в целом. Обратимся теперь к его составляющим. Это уже называвшиеся арифметическая историософия и геометризованная лингвистика, к которым стоит добавить "мнимые" числа. Играя в них, Хлебников осуществлял выход в нематематические области, а именно в экзистенциальную и язычески-мистическую. Теории "мнимых" чисел Хлебников, судя по его опубликованному архиву, не оставил.

1.2. Арифметическая историософия

1.2.1. Меры мира. Арифметика Хлебникова покоится на двух родах чисел: одни – правители мира, другие – их подданные.

В правителях мира поначалу пребывало 365, традиционное сакральное число – количество дней в году. Из 365 путем вычитания 48 (по-видимому, количества недель в лунном календаре) получилось личное сакральное число Хлебникова, 317, кстати, образованное традиционными сакральными числами – единицей, тройкой и семеркой. 317 охватывало и количество Председателей земного шара и, до 1920 года, периоды между войнами. Экспериментировал Хлебников и с 28. Этим числом регулировались смена поколений, а также "звездная" азбука. В 1920 году Хлебников переключился на 2 и 3. В "Досках судьбы" им приданы следующие смыслы: 2, благое число, лежит в основе роста событий и маркирует свободу, а 3, негативное, – в основе противособытия. Эти соображения Хлебников подкрепил тем, что ввел в свою "звездную" азбуку новые параметры. В стихотворении "Трата и труд, и трение…" (1922) слова, как и Три начинающиеся с Г, получают отрицательные коннотации, а слова, как и Два начинающиеся с Д, – положительные: Трата и труд, и трение, / Теките из озера три! / Дело и дар – из озера два! [ХлТ: 179].

365 и 317, а затем 2 и 3 проецировались на даты – второй род занимавших Хлебникова чисел. Производимая таким способом арифметическая операция должна была доказать "закон качелей", или что через определенные промежутки все повторяется: за событием следует противособытие, за завоеванием – отвоевание, за рождением человека – его великие деяния, за одним поколением – другое. Картина иногда усложнялась колебательными волнами, пробегавшими по промежуточным датам между событием и противособытием.

Объявляя, что пространственные законы окончательно найдены (и это при том, что физика радикально меняла свои спациальные позиции как раз в ту эпоху, когда он жил!), Хлебников позировал в роли открывателя окончательных временных законов, ср. <О времени и пространстве> ("Про некоторые области земного шара…", 1921–1922):

"Про некоторые области земного шара существует выражение: "Там не ступала нога белого человека" Еще недавно таким был весь черный материк. Про время также можно сказать: там не ступала нога мыслящего существа" [ХлСП, 4: 312; ХлСС, 6(1): 280].

Начало своей нумерологической деятельности он отсчитывал от Русско-японской войны, точнее, Цусимского сражения (14–15 мая 1905 года по ст. ст.), полагая, что так он сможет оправдать большие потери русской стороны. Свои числовые изыскания Хлебников формулировал в военных терминах, как войну за время и осаду времени, а свою законодательную деятельность по объединению человечества – в государственных: Государство Времени, Король Времени, Союз 317 и Председатель Земного Шара.

1.2.2. Примеры. Диалог "Учитель и ученик" (1912) прославился тем, что сделанное в нем "предсказание" о падении государства сбылось. Ученик, излагающий свое открытие, обставляет его магическими обстоятельствами: "[в] день Ивана Купала я нашел свой папоротник – правило падения государств" [ХлТ: 589]. К этому правилу ведет уравнение с 365, по которому если "в 534 году было покорено царство Вандалов", то "не следует ли ждать в 1917 году падения государства?" [ХлТ: 589]. В 1917 году произошел Октябрьский переворот. Правда, большой вопрос, равняется ли он "падению государства" – или всего лишь изменению государственного устройства. Есть все основания полагать, что Хлебников периода "Учителя и ученика" подразумевал случай покорения одного государства другим, тогда как Октябрьский переворот все-таки имел место в свободном государстве.

В "Битвах 1915–1917 г.г." (п. 1915) – первом нумерологическом эссе – общие рассуждения о повторяемости морских (!) войн через 317-летние промежутки иллюстрируются Русско-японской войной. Как если бы одной теоретической посылки было недостаточно, на осаду Порт-Артура спроецированы также очертания Сибири и этапы ее покорения, в развитие идеи о том, что пространство влияет на время. Ср.:

"В этой части клинописи о судьбах ставится целью показать, что битвы на море происходят через 317 лет или его кратные" [Хлебников 1915: 4];

"Отдельная война есть уменьшенный в 365 раз вековой ряд соответствующих войн. Далее сравниваются походы в Сибирь и морские бои осады Порт-Артура" [Хлебников 1915: 12];

"[Р]еки облает [и] моря… и полуострова… оказывали разное влияние на чашку весов победы: реки давали свои дна на чашку весов островитян, полуострова на чашку весов русских. Вот почему в Илиаде реки выходят на помощь из берегов и вмешиваются в битву… В ходе осады можно уловить очертание Сибири. Каждый водораздел страны дает как бы отдельное слово осады; Волга отвечает боям за неизвестное первенство на море, до выстрелов по Владивостоку; Обь – борьбе за спокойную высадку войск в Манчжурию до потопления Яхико 27-го марта" [Хлебников 1915: 16–17] и т. д.

Далее следует закон поколений, чья мера – 28:

"Понимание ее [истины. – Л. П.] меняется у поколений рожденных через 28 лет… [С]транен ряд Каченовский…, Тютчев…, Блаватская 1775, 1803, 1831. Суть этого ряда вершины "величавой веры" и "жалкого неверия" в Русь. Каченовский… отвергал подлинность киевских летописей и "русскую правду"… [Н]е оттого ли Тютчеву присуща высокая вера в высокие судьбы России (… "умом России не понять…")… Блавацкая – перенесение предания Тютчева в Индию… В бегстве от запада Блавацкая приходит к свящ. Гангу… Эт[о] ряд… угасания сомнения" [Хлебников 1915: 18–19].

В заключение "Битв…" делается вывод: поворотные события истории управляются не слепым роком, но числами.

"Предложения" (<1915–1916>) в прескриптивной форме переводят существование всего человечества на новую меру времени – 365:

"[Р]азмеры земного шара во времени, пространстве и силах признаются исходной единицей, а цель убывающих в 365 раз величин – производными единицами…

Таким образом не будет глупых секунд и минут, но будут сутки, деленные на 365 частей. "День дня" равен 237 секундам, следующая единица 0,65 секунды" [ХлСС, 6(1): 243].

Манифест "Труба марсиан" (1916), подписанный Хлебниковым так: "Король времени Велимир 1-й", учреждает новое государство – времени, поверх пространственных границ, для объединения творцов одного возраста:

"[И]зобретатели в полном сознании своей особой породы… отделяются от приобретателей в независимое государство времени… и ставят между собой и ими железные прутья. Будущее решит, кто очути<т>ся в зверинце" [ХлТ: 603].

"Война в мышеловке" (1915-1919-1922) подхватывает это начинание, мотивируя его опасностью войн:

От старцев глупых вещие юноши уйдут / И оснуют мировое государство / Граждан одного возраста [ХлТ: 460];

Вчера я молвил: "Гулля, гулля!" – / И войны прилетели и клевали / Из рук моих зерно. <…> / Но белая, как лебедь, кость / Глазами зетит из корзины. / Я молвил: "Горе! Мышелов! / Зачем судьбу устами держишь?" / Но он ответил: "Судьболов / Я и волей чисел – ломодержец" [ХлТ: 461–462].

В эссе "Время – мера мира" (п. 1916) Хлебников исходит из того, что происхождение 48 остается темным, и вместо 365 ± 48 берет его частный случай, 317. Здесь в арифметические формулы перелагаются не только судьбы народов, но и "колебательные волнения души через 317 дней" Марии Башкирцевой и Пушкина, чем и демонстрируется универсальность 317.

В "Свояси" (1919) Хлебников формулирует свое credo, настаивая на том, что его нумерология заменит науку будущего:

"[П]ерешел к числовому письму… Это искусство, развивающееся из клочков современных наук… доступно каждому и осуждено поглотить естественные науки" [ХлТ: 38].

Вообще, перед нумерологической миссией порой меркла даже и поэтическая. В письме сестре Вере от 2 января 1921 года Хлебников признавался: "Я забыл мир созвучий; их я, как хворост, принес в жертву костру чисел" [ХлСС, 6(2): 202].

Последний извод хлебниковской алгебры – "Доски судьбы" (п. 1922). Хотя логики и связности здесь больше, чем раньше, мифотворчество в очередной раз побеждает. Алгебре теперь придан вид противоборства Запада и Востока, с одной стороны, и свободы-несвободы – с другой. Что касается непосредственно мер мира, то здесь счет ведется на 2 и 3:

"[З]аконы времени мною найдены 20 года, когда я жил в Баку, в стране огня… Учение о добре и зле…. грядущем возмездии, это были желания говорить о времени, не имея меры… [У]множение на себя двоек и троек есть истинная природа времени" [Хлебников 1922а: 3–5];

"То, о чем говорили древние вероучения, грозили, именем возмездия, делается простой и жестокой силой этого уравнения; в его сухом языке заперто: "Мне отмщение и аз воздам"… "[З]акон Моисея и весь Коран… укладывается в железную силу этого уравнения… Так чередовались да и нет. Мы видели войсковой поединок Востока и Запада…. что шашка вылетает из рук одного из двух противников через 3 дней после удачного выпада… "[З]аконы времени… должны управлять всем, что протекает во времени, будет ли это душа Гоголя, "Евгений Онегин" Пушкина, светила солнечного мира, сдвиги земной коры" [Хлебников 1922а: 7-11];

"[Ч]ерез… 2 дней… растет свобода… Свобода – босоножка, повторные движения ног которой послушны стуку отбиваемому показателем счета времени… [Н]е события управляют временами, но времена… событиями" [Хлебников 1922а: 24].

1.2.3. Выводы. Опровержения хлебниковских построений с точки зрения математики, истории и статистики можно найти в недавней статье А. И. ГЦетникова:

"Хлебников… забыл учесть, что за 1 годом до Р. X. сразу же следует 1 год от Р. X., и никакого "нулевого года" в порядке лет не вводится. В результате он допускает регулярную ошибку… Получается, что часть подобранных Хлебниковым интервалов вовсе не соответствует предполагаемым "законам времени"" [Щетников 2008: 133–134];

"[К]акой бы "закон времени" мы не постулировали a priori, для его подтверждения всегда найдется достаточное количество примеров. Дело в том, что датированных событий в истории всегда происходило намного больше, чем это может поначалу показаться" [Щетников 2008: 134];

"[М]етодический конструктивизм науки был ему чужд и неприятен… [В]ернее всего охарактеризовать ["]Д[оски] С[удьбы"] как авторский миф" [Щетников 2008: 138].

Список интеллектуальных претензий к математизированным текстам Хлебникова может быть продолжен.

Не будучи математиком или историком, в формулах из "Битв 1915–1917 г.г.", "Досок судьбы" и других работ я могу обсуждать лишь мотивировки, соединяющие событие с противособытием. В "Битвах…" ряд поколений с Каченовским, Тютчевым и Блаватской (см. параграф 1.2.2) распадется, если указать на отсутствие общего знаменателя. Неверие Каченовского лежит в области научных данных: он сомневается в подлинности древнерусских произведений. Вера Тютчева – вера в другом значении, – переносит нас в будущее, поскольку геополитическая судьба России может и не состояться. Вера же Блаватской – вера в третьем, религиозном, значении (которая только одна и может градуироваться, т. е. быть пылкой), – вообще лежит в области оккультного.

Столь же шаткие основания объединяют события и противособытия в "Досках судьбы":

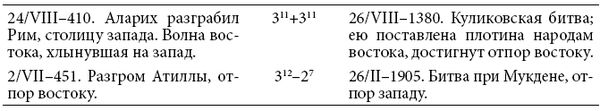

[Хлебников 1922а: 14].

Здесь интеллектуальное недоверие вызывает уже деление на Восток и Запад. Почему Рим, традиционный символ Запада, и Россия, полувосток-полузапад, одновременно отнесены к Западу? И почему Аларих I (вестготы) и Мукден (Манчьжурия) представляют Восток? Наконец, почему волна Востока 410 года соответствует волне Запада не 451, а 1380 года?

Что ж, приходится признать, что в тисках такой арифметики смысл истории перекраивается. Это насилие освящено воинственной метафорикой: осадой времени и войной за время. Весьма симптоматичны попытки возведения к Хлебникову "новой хронологии" математика А. Т. Фоменко, ныне заклейменной профессиональными историками и лингвистиками как псевдоистории для плохо образованного потребителя.

Все сказанное не имеет своей целью умалить художественного творчества Хлебникова на те же арифметические темы. В нем как раз критерии истинности и логики отступают на задний план, а нумерология предстает во всей своей мифопоэтической прелести, ср. "Ка" (1915):

струны "издали рокочущий звук лебединой стаи… [К]аждая струна состояла из 6 частей по 317 лет в каждой… [В]ерхние колышки означали нашествие Востока на Запад, винтики нижних концов струн… движение с Запада на Восток. Вандалы, арабы, татары, турки, немцы были вверху; внизу – египтяне Гатчепсут, греки Одиссея, скифы, греки Перикла, римляне" [ХлТ: 532] и т. д.

1.3. Математизированная семантика и "звездный" язык

1.3.1. "Меры" слова. Лингвистические воззрения Хлебникова типологически вторят историософским. И вообще, его "осада" слова, судя по эссе "О простых именах языка" (1915) и "Время – мера мира" (1916), состояла из перенесения семантики в область простейших математических символов, арифметических в начальной концепции и геометрических в зрелой. Попробуем проследить траекторию, которую проделала мысль писателя, на основании его опубликованного архива.