Кроме того, в современном мире происходит изменение функциональной роли и сферы применения новых видов экспертиз. Помимо диагностической функции (свойственной традиционным экспертизам), появляются прогностическая и проектировочная функции. Диагностическая функция связана с представлением об экспертизе как источнике получения достоверной информации, как способе доказательств судебной истины и применяется в сфере юриспруденции. Прогностическая функция обусловлена проблемным полем экспертизы, в центре внимания которой оказываются проблема последствий воздействия изучаемого феномена и жизнь сообщества или индивида. Проектировочная функция связана с новыми требованиями к экспертизе – необходимостью не просто констатировать факты и их конфликтные последствия, но и определять пути преодоления этих последствий. Так, например, некоторые экспертизы в современном мире принимают на себя функцию определения технологий решения социокультурных проблем.

Конфликтологическая экспертиза – исследование конфликтных ситуаций и разработка путей правового регулирования конфликта [56] .

Социальная экспертиза – всесторонняя оценка состояния социальных, в том числе трудовых, отношений в организации и разработка практических рекомендаций сторонам социального партнерства [57] .

Политическая экспертиза – исследование политических ситуаций и событий с целью определения их последствий и разработка сценария принятия компетентных политических решений [58] .

Наделение новых видов экспертиз прогностической и проектировочной функциями свидетельствует о расширении сферы применения экспертного знания до области законодательства, политики, производственной, коммерческой и других видов деятельности. Так, например, по мнению А. В. Еленского, политическая экспертиза и управление "представляют собой единый целостный процесс, который трудно представить без экспертной деятельности, получающей свое завершение принятием управленческого решения, а затем и его реализацией" [59] .

Следует отметить, что новые виды экспертиз находятся на разных стадиях институализации, которая определяется утвержденными нормами и правилами процедуры экспертизы, статусом экспертных организаций и признанием необходимости экспертизы законодательными актами. Особое значение определяется признанием экспертизы статуса "государственной". Государственная экспертиза организуется и проводится Федеральным органом исполнительной власти или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Порядок процедуры государственной экспертизы определяется Федеральным законом и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Следует отметить, что наряду с "государственной экспертизой" существует понятие "общественная экспертиза" и "независимая экспертиза". Государственная экспертиза проводится государственными органами и инспекциями по поручению органов федеральной или муниципальной власти. Общественная экспертиза организуется и проводится по инициативе граждан и общественных организаций, а также по инициативе органов местного самоуправления. В отличие от "государственной", общественная экспертиза не имеет юридической силы, а ее заключения носят рекомендательный характер или могут служить аргументной базой в процессе административных разбирательств. Независимая экспертиза может проводиться по поручению как государственных, так и общественных организаций независимыми профессиональными экспертными компаниями. Изменение функциональных ролей новых видов экспертиз привело к расширению круга целевой аудитории. Теперь не только государственные структуры, но и общественные и производственные объединения испытывают потребность в получении профессиональной оценки ситуаций. Особую востребованность получили конфликтологическая, социальная и политическая экспертизы, способные не только дать анализ ситуации, но и предложить пути решения проблемы.

В настоящее время развитие и институализация новых видов экспертиз в России происходит по инициативе научных сообществ. Особую роль в данном процессе играют:

наличие независимых экспертных компаний и объединение экспертных сообществ (как, например, Российское объединение социальных технологий; Центр политической конъюнктуры России; Центр геополитических экспертиз; Проект "Гендерная экспертиза" Московского центра гендерных исследований; Гильдия экспертов лингвистов по документации и информационным спорам; Лаборатория юрислингвистики и развития речи Алтайского университета и т. д.);

утверждение общих принципов процедуры экспертизы (например, Временное положение о социальной экспертизе, принятое "Российским объединением социальных технологий");

открытость, доступность исследований в области экспертизы и их популяризация в изданиях, СМИ и Интернете (например, серия сборников научных статей "Социальные конфликты: экспертиза, прогнозирование, технологии разрешения" издается с 1991 г., Москва; Журнал "Юрислингвистика" издается с 1999 г., Барнаул; научный журнал "ПОЛИТЭКС: Политическая экспертиза" издается ежеквартально с 2005 г. на факультете философии и политологии Санкт-Петербургского государственного университета).

Однако процесс институализации осуществляется значительно более медленными темпами, чем на Западе. Так, например, конфликтологические службы (осуществляющие экспертизу, профилактику и разрешение конфликтных проблем в обществе) находятся в стадии становления, тогда как в США, Израиле, Австралии и некоторых других странах они давно активно функционируют как система конфликтологических центров.

Следует отметить, что все новые виды экспертиз (упомянутые ранее в тексте) могут претендовать на дополнительное определение "гуманитарная", поскольку в центре их проблемного поля находится человек. Кроме того, как отмечал В. П. Козырьков: "Любая специальная экспертиза, в конечном счете, приходит к необходимости дополнить ее гуманитарной составляющей. Будь то техническая экспертиза или экологическая, но в любом случае, когда объект экспертизы имеет общественное или культурное значение, социально-гуманитарная экспертиза становится их завершающим звеном" [60] . Однако гуманитарная экспертиза понимается не только как "заключительный этап специальной экспертизы" или как сфера "сверхпроблематизированной междисциплинарной деятельности", но и как самостоятельный вид экспертизы, отличающийся своим предметом, методиками, задачами и функцией.

Гуманитарная экспертиза – исследование возможного воздействия события или феномена на жизнь людей, их физическое и психологическое состояние, на социальные отношения, систему ценностей, а также исследование влияния культурных особенностей, разнообразных социальных факторов на осуществление задуманных проектов [61] .

Как явствует из определения, предметом исследования данной экспертизы могут стать феномены и проблемы, выходящие за рамки дисциплинарных подходов (религиоведение, этнография, политология и т. д.). В современной литературе мы можем встретить разные вариации названия гуманитарная экспертиза: социогуманитарная, социокультурная, культурологическая и т. д. Вариативность названий иногда связана с желанием уточнить предмет исследования или специализацию экспертов.

В последние десятилетия в научной литературе активно обсуждается необходимость введения обязательной гуманитарной экспертизы и формирование особого социального института государственной гуманитарной экспертизы. Актуальность подобного института обусловлена современной реальностью. Не секрет, что большинство политических, законодательных и производственных решений в современном мире принимаются в узких корпоративных интересах, без учета долговременных перспектив и последствий. Как правило, для разработчиков проектов обращение к экспертной оценке воспринимается как обременительное и нежелательное действо. В этой ситуации актуализируется "необходимость введения в социальную практику института гуманитарной экспертизы, позволяющей оценивать возможные последствия (позитивные и негативные) принимаемых решений для развития личности" [62] .

Проблема же самой экспертной деятельности заключается в ее зависимости от социального заказа. Историческая традиция сформировала устойчивое представление о том, что именно внешняя инициатива (например, судебный прецедент) определяет процедуру экспертной оценки. Однако в современном мире "социально необходимой становится особого рода систематически организованная деятельность, направленная на прогнозирование вновь возникающих угроз для человеческого потенциала" [63] . Формирование института государственной гуманитарной экспертизы может стать "сигналом того, что сохранение и развитие человеческого потенциала становится не только декларируемым, но действительным приоритетом государственной политики, подлинной ценностью в глазах как общества, так и государства, а вместе с тем стало бы важным шагом в преодолении достигающего порой критического уровня отчуждения человека от власти" [64] . Таким образом, признание государственного статуса обязательной гуманитарной экспертизы может стать важным шагом в определении государственной политики, обеспечивающей сохранение и реализацию прав человека и общества. В такой перспективе гуманитарная экспертиза сможет выполнять функцию реализации превентивных мер, опережающего реагирования на выявление потенциально опасных явлений, событий, проектов.

В целом, важно отметить, что гуманитарная экспертиза направлена не столько на оценку "артефакта", сколько на выработку и мобилизацию общественного мнения. Важную роль здесь играет не только результат, но и "процесс принятия решений, требующий согласования интересов различных групп и личностей, согласования взглядов специалистов различного профиля и мнение рядового обывателя. Коммуникация, в ходе которой участники приходят к более глубокому пониманию ценностей, мотивов – как собственных, так и своих оппонентов – рассматривается не только как средство, но и как цель" [65] . Таким образом, еще одной функцией гуманитарной экспертизы становится "формирование каналов коммуникации, по которым и в дальнейшем может осуществляться взаимодействие, выработка процедур, способствующих согласованию позиций, и формирование самих участников взаимодействия, осознающих и умеющих использовать его конструктивные возможности" [66] .

Итак, гуманитарная экспертиза может быть рассмотрена как:

новый вид экспертизы;

интеллектуальная технология принятия стратегических решений, необходимая в ситуации масштабных социокультурных изменений;

тип коммуникации, связанный с необходимостью решения задач в условиях неопределенности;

социальный институт, обеспечивающий контрольно-превентивные меры.

Такое понимание гуманитарной экспертизы меняет отношение к позиции самого эксперта. В сложившейся ситуации экспертом выступает активная личность, играющая знаковую роль в жизни общества.

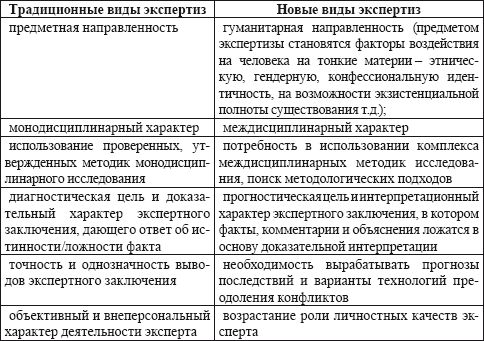

Подводя итоги краткого обзора видов традиционных и новых экспертиз, можно заключить, что в настоящее время происходит переосмысление качественных характеристик экспертного знания и расширения их проблемного поля:

Актуализация потребности в экспертизах вообще, и в гуманитарной экспертизе в частности, свидетельствует об изменении парадигмы экспертного знания. В современном мире экспертиза понимается как важная технология получения достоверной информации, как технология поиска и принятия решений в сложных социокультурных ситуациях, а порой и как технология социального управления, новый механизм регулирования и контроля нравственно-этических норм в обществе.

Часть 2. На пути к нормативно-правовым основаниям культурологической экспертизы

Экспертиза законодательной деятельности

Т. М. Гудима

В российском обществе последних лет заметно возросло внимание к законам и законодательной деятельности. Граждане страны все более ясно видят, как несовершенное законодательство порождает новые, трудно разрешимые проблемы вместо того, чтобы способствовать их преодолению. Не случайно "Новая газета" назвала свою статью (№ 88 за 13.08.2010 г., с. 1–2) "Лес подожгли в Госдуме". Одной из основных причин масштабных лесных пожаров лета 2010 года был принятый Государственной Думой новый "Лесной кодекс", практически уничтоживший службу охраны лесов, профессиональные лесничества. Незнание законодательства, пренебрежение значительной частью населения правовыми нормами остается распространенной характеристикой общественного сознания, и нам еще предстоит усвоить правоту и точность пушкинских строк:

Владыки! Вам венец и трон

Дает закон, а не природа.

Стоите выше вы народа,

Но вечный выше ваш Закон.

И горе, горе племенам,

Где дремлет он неосторожно,

Где иль народу, иль царям

Законом властвовать возможно.

Вместе с тем, внимание к законодательным документам растет, и тема экспертной оценки законодательной деятельности представляется крайне актуальной.

Экспертиза законодательной деятельности представляет собой сложный процесс, определяемый содержанием и особенностями предмета экспертирования. Закон – документ, раскрывающий многостороннюю характеристику предмета регулирования системы правоотношений и представляющий ее в строгих юридических нормах. Это особо наглядно проявляется, когда речь идет о законодательстве в сфере культуры. Кто может провести наиболее точную и глубокую экспертизу такого закона? Культуролог – да, безусловно. Понятийный аппарат закона (в каждом из законов есть глава "Основные понятия") формируется на базе научных определений: что такое культурные ценности, культурная деятельность, творчество, культурное пространство, культурный аспект социально-экономических планов и т. д. Экспертом должен быть не только культуролог, но обязательно и юрист, особенно в таких темах, как отношения субъектов культурной деятельности, права и обязанности человека и гражданина в области культуры, полномочия федеральных, региональных и местных органов власти в этой сфере. Если без культурологов невозможно раскрыть содержания культурного процесса, то юристы делают закон законом, юридически оформляя концепцию предлагаемого документа. Соединения этих задач – дело непростое, часто экспертные оценки законов культуры содержат справедливые упреки в декларативности, описательности, в отсутствии четкого правого механизма с одной стороны, или в игнорировании специфики предмета регулирования, когда, например, правила рыночного регулирования распространяют на предмет, не рыночный по своему существу. Поэтому на вопрос, кто может быть лучшим экспертом законодательных документов о культуре, мы бы ответили так: экспертиза законов о культуре должна быть комплексной, соединяя в себе специалистов разных областей знаний. Ведущая роль в ней, с нашей точки зрения, должна принадлежать культурологу.

Системы культурологической экспертизы, то есть принципов, методов, технологий, сегодня в стране не существует, хотя потребность в ней очевидна. Автору этих строк довелось знакомиться с многими десятками экспертиз, написанных на законы о культуре, все они индивидуальны, выражают мнение конкретного автора, основанное на его личном опыте. Безусловно, они интересны и полезны, создавая дискуссионный фон вокруг содержания закона и способствуя его совершенствованию. И вместе с тем, хотелось бы выработать общие подходы к анализу и оценке таких законов. Это, несомненно, будет способствовать не только повышению качества экспертизы, но и совершенствованию всего законодательного процесса.

Что представляет собой современное законодательство о культуре в России?

Прежде всего, это Конституция Российской Федерации, где целый ряд статей имеет непосредственное отношение к культуре, определяя ее статус, место в обществе и основные условия функционирования и развития. Это статья 2, где утверждается, что для нашего государства "человек, его права и свободы являются высшей ценностью", статья 13, в которой "признается идеологическое многообразие", статья 14, где говорится, что "Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной", и другие статьи.

Особое значение имеют статья 43, гарантирующая право на образование, и статья 44, целиком посвященная культуре. В ней каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом.

Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.

Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.

Все законодательство о культуре опирается на эти конституционные положения, из них следует исходить и при экспертизе конкретных законов. В каждом серьезном экспертном заключении на проект закона первый вывод дает ответ на вопрос: соответствует или не соответствует законопроект Конституции.

Проблемы культуры отражены во всех кодексах: Гражданском, Трудовом, Налоговом, Земельном, Административном, Уголовном и других, в соответствующих главах и разделах. И есть специальные законы о культуре, посвященные той или иной сфере культурной деятельности.

Это базовый закон "Основы законодательства о культуре", принятый в 1992 году, много раз измененный вносимыми поправками, и сейчас мало похожий на тот, что принимался почти 20 лет назад, еще до утверждения Конституции России. Поправки, безусловно, были необходимы, но они вносились в связи с принятием новых законов в других областях и зачастую не учитывали внутреннюю логику и особенности самого закона о культуре. Особенно существенные изменения внесены ФЗ-122, предложившим поправки почти в 100 законов одновременно и отменившим более 30 законов. В обществе этот закон известен как закон о монетизации льгот: он отменил льготы, действующие в сфере культуры по социальной защите ее работников. Многие изменения внесены и законодательством о разграничении полномочий федеральных и региональных органов власти, о местном самоуправлении и другими законами.

С 1996 года идет работа над новым законом о культуре, идет трудно, медленно, и есть немало объективных и субъективных причин этих трудностей.

Не останавливаясь подробно на этой многолетней истории (я писала о ней в одной из своих статей), постараюсь выделить основные факторы, которые называют эксперты, оценивающие ход работы над этим законодательством на разных его стадиях.