В тот же день в своих покоях афонских старцев приняла царевна Софья Алексеевна. Она получила в дар "образ пресвятые Богородицы Иверские, около ея два архангела да святые мученицы Софии и трех дщерей ея Веры, Любве, Надежды, писаны на одной деке золотом". По приведенному описанию названные иконы можно было бы принять за двусторонние выносные образа: Богоматерь Иверская с архангелами на полях (или без них, как в случае с иконой царя Ивана), а на обратной стороне – изображение святых патронов государей. С другой стороны, уточняющее определение "на одной деке" может означать, что в каждом случае речь идет об одной иконе, а не о двух, например, Иверской и Иоанна Предтечи. Подобное уточнение очень хорошо иллюстрирует скрупулезный характер приказного делопроизводства. Таким образом, к известным в России афонским спискам иконы Богоматери Иверской прибавляются еще три, один из которых бесспорно принадлежал царевне Софье Алексеевне.

Несмотря на то, что уже с XVI в. в Московском государстве были известны сказания, например, о чудотворных иконах Хиландарского или Иверского монастырей, интерес к христианским святыням формировался среди русской элиты под влиянием непосредственных контактов с представителями греческого клира. Так было с иконами Богоматери Портаитиссы, так случилось и с Крестом царя Константина, о котором при московском дворе узнают в 20-х гг. XVII в.

Животворящий крест Христов, а также ставротеки с частицами Честного Древа, найденного императрицей Еленой, были наиболее распространенными и чтимыми христианскими реликвиями. Особо почитался "крест царя Константина", под которым в историографии понимается целый ряд памятников, восходящих к нескольким крестам, согласно преданию, созданным по приказу Константина Великого. Они изображали крест, представший в дневном и ночном видении императору Востока накануне решающего сражения с императором Запада Максенцием. Крест мог быть вотивным, а мог включать в себя частицу Животворящего Древа Господня.

Культ Константинова Креста получил широкое распространение в Византии, после крестовых походов стал известен в Западной Европе и у южных славян, а в XVII в. о нем узнали в России. На Афоне, откуда реликвию принесли ко двору царя Алексея Михайловича, Крест царя Константина был не единственным. Помимо Ватопеда Крестом обладал монастырь св. Павла. В. Григорович-Барский писал: "Тамо обретаесться крест великий, удивителный, весь сребром и златом удобренный, от святаго Константина соделанный, с живописанием ветхим и тонким, дванадесят господскых праздников в себе содержащий; имат же надписания латинская, древними буквамы лонгиварскимы и гофскимы".

Идея принесения Креста для поклонения в Москву была подсказана самими афонитами, что вполне согласуется с обычной практикой монахов собирать милостыню, вынося в мир святыни, хранящиеся в обители. Священная реликвия, подобная Кресту царя Константина, не использовалась ватопедскими старцами наряду с другими, но ведь и русский двор не был обычным местом, где монахи искали материальной помощи.

На протяжении почти трех десятилетий русское правительство проявляло к Кресту пристальное внимание и настойчиво добивалось его присылки в Москву. Ватопедские старцы и желали и боялись отпустить святыню из обители. В 1652 г. во время очередного приезда за милостыней, когда Ватопед имел особую нужду в средствах для росписи собора, архимандрит Дамаскин не только упомянул Животворящий Крест, но и рассказал о хранящейся в монастыре главе св. Иоанна Златоуста, вкладе византийского императора Иоанна VI Кантакузина. Он же сообщил, что афониты посылали главу Иоанна Златоуста к молдавскому владетелю Василию для исцеления от болезни его жены Екатерины. После выздоровления супруги господаря реликвия вернулась в Ватопед, а старцы получили богатую милостыню.

Заручившись письменным обещанием Алексея Михайловича вернуть реликвии в монастырь с теми же старцами, которые их привезут, афониты решили отправить Животворящий Крест и главу св. Иоанна Златоуста в Москву. Реликвия, выписанная царем Алексеем Михайловичем на время "для поклонения", так и не была возвращена в Ватопед. В ответ на настойчивые просьбы ватопедских старцев вернуть крест царь заявил, что святыня останется в России, чтобы не быть под властью бусурман. Позднее ту же мысль о роли России в сохранении священной реликвии подтвердили и преемники Алексея Михайловича, юные цари Иоанн и Петр. Участь Животворящего креста разделила и глава Иоанна Златоуста.

В середине XVII в. в Москву привозят еще две особо почитаемые реликвии – главу Григория Богослова и икону Богоматери Влахернской. Глава Григория Богослова попала в Россию в 1653 г. Ее привез греческий купец Спиридон Кирьяков по просьбе Григория, игумена пелопоннесского монастыря Богоматери Фанеромени. Святыню сопровождали свидетельствованные грамоты, подтверждающие ее подлинность и историю обретения морейским игуменом. В одной из них говорилось о перенесении главы из захваченного турками Константинополя и помещении ее в Троицкий монастырь на Крите. Далее следовал рассказ о том, что после турецкого завоевания той части Крита, где находился Троицкий монастырь, глава св. Григория попала в руки капитана Шабан-реиза. Он и потребовал засвидетельствовать подлинность реликвии. Во второй грамоте, подписанной вселенским патриархом Паисием и членами синода, фактически повторялась история реликвии.

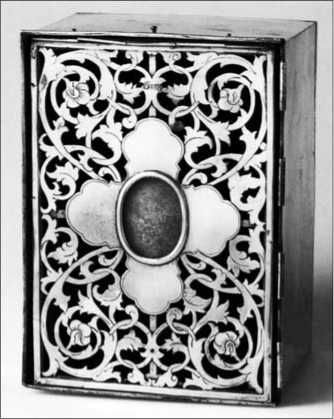

Рис. 13. Ковчег для главы святителя Григория Богослова. Москва, 1862 г. Музеи Московского Кремля.

Грамота самого игумена Григория сохранилась только в русском переводе.

Игумен выражал желание передать святыню на хранение в достойное место. Близкая идея была высказана позднее и Паисием Иерусалимским, который ходатайствовал перед Алексеем Михайловичем о награждении игумена Григория. В отличие от утраченных ныне восточнохристианских реликвий глава Григория Богослова до сих пор хранится в Успенском соборе Московского Кремля.

В том же 1653 г. от иерусалимского протосинкела Гавриила и, очевидно, не без участия влиятельных лиц константинопольского патриархата была прислана в Москву икона Влахернской Богоматери. Как и в случае с главой Григория Богослова, святыню сопровождала свидетельствованная грамота константинопольского патриарха Паисия и синода.

Известно, что за право приобрести святую реликвию и отправить ее к царю Алексею Михайловичу шла борьба между восточными иерархами. Ее хотел получить бывший константинопольский патриарх Паисий, антиохийский патриарх Макарий и др. Эти сведения сообщил в Посольском приказе греческий купец Димитрий Остафьев, который привез икону в Москву. Павел Алеппский также не отрицал того факта, что Макарий Антиохийский, находясь в Константинополе, предлагал за святыню большие деньги. Как и Иверский образ, Влахернская икона Богоматери стала одной из самых известных восточнохристианских святынь, но ее почитание в России практически до XVIII в. не выходило за стены Кремля. После Н. Ф. Каптерева история иконы много раз привлекала внимание исследователей. В последнее время ее рассматривают (без какой-либо аргументации) как своего рода апофеоз перемещения в Россию восточнохристианских реликвий. Однако о стремлении царя и патриарха приобрести именно эту святыню документы молчат. Существует предание, что в 1653 г. ко двору Алексея Михайловича доставили еще одну икону Влахернской Богоматери, которое пока не находит подтверждения в источниках.

Если бытование на русской почве описанных выше реликвий изучено достаточно хорошо, то история появления в России образа Богоматери Троеручицы окружена полулегендарными свидетельствами. Документы Посольского приказа, повествующие об этом памятнике, не публиковались и практически не привлекались исследователями. Между тем, икона Богоматери Троеручицы была одной из тех афонских реликвий, привозу которых патриарх Никон придавал особое значение.

В исторической литературе утвердилось мнение, что икону принес патриарху Никону хиландарский архимандрит Феофан 16 октября 1663 г.Источником для датировки послужила подпись под иконой, сделанная в Воскресенском монастыре в начале XVIII в. Она приведена в "Описании надписей Новоиерусалимского монастыря" из собрания В. М. Ундольского, хранящегося в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки.

Рис. 14. Богоматерь Одигитрия Влахернская. Вторая половина XV – начало XVI в. Музеи Московского Кремля

В тексте значится дата – 16 октября 7171 г., что соответствует 1662 г., а не 1663 г. Попытка найти подтверждение этой записи в официальных документах скорректировала представления, существующие в науке.

Согласно документам Посольского приказа, осенью 1637 г. в Путивле появился архимандрит афонского Хиландарского монастыря Виктор со спутниками. В это время путивльские власти имели царский указ не пропускать греческое духовенство в столицу, а, выдав милостыню из местных доходов, отправлять просителей домой. Хиландарские старцы проявили завидное упорство, настаивая на своем праве проехать в Москву, и направили челобитную московскому патриарху. Монахи, в частности, писали, что идут не за милостыней, а на свое подворье, возникшее в Китай-городе в 1536 г.: "к тебе, великому государю святейшему Никону патриарху Московскому… а с собою везем тебе, великому государю святителю патриарху, образ подобие пречистые Богородицы… Троеручицы да мощи св. великомученика Георгия часть, а великому государю… самодержцу образ Спасов и святых Савы и Семиона, сербских чюдотворцов, да мощи священномученика Кирика, руку десную". Царице предназначался также образ Богородицы Троеручицы, а царевичу Алексею Алексеевичу – образ св. Георгия "на золоте".