Еще до начала книгопечатания на смену пергаменту пришла бумага. Этим европейцы обязаны арабам, производившим ее с IX в. в Хативе, невдалеке от Валенсии. Бумажные мастерские с XI в. работали на отходах ткачества или перерабатывали ношеную одежду, с 1144 г. в Хативе действовала бумаговаляльная мельница. Итальянские, испанские и французские мастера переняли это ремесло в том же столетии. Первые книги из тряпичной бумаги появились в XII в., бумажные королевские документы - в XIII в. Процесс изготовления бумаги начинался со сбора тряпья, растительной костры и заготовки измельченной древесины; позднее стали подмешивать хлопок. Эту массу крошили, отмывали известково-содовым раствором, разваривали в проточной воде до кашицеообразного состояния, разогревали горячей водой или паром, заливали клеем и размешивали в чанах. Оттуда смесь поступала на горизонтальные сита, которые медленно двигались по валам, теряя воду. Слипшиеся сырые пласты сушили меж войлочных прокладок, придавали им лоск и гладкость металлическими листами, резали на куски и наматывали рулонами.

Переворот в книжном деле обозначился изобретением книгопечатания. Ему предшествовала система оттискивания текста посредством покрытых краскою клише из дерева, обожженной глины, камня или металла. Штамповались также узорные ткани, игральные карты (с XIII в.), картинки на религиозные темы. В 1423 г. голландец Л.Я. Костер применил не оправдавший себя шрифт из деревянных литер и создал прототип печатного стана. Комплекс настоящих средств для книгопечатания (разборный металлический шрифт; формы для стандартной отливки литер; сплав свинца, сурьмы и олова для литер; усовершенствованный пресс с четкой системой его обслуживания) создал после 1434 г. немецкий ювелир Йоганн Гутенберг. До 1500 г. в 260 европейских городах появились 1050 типографий, в том числе 532 - в Италии, 214 - в Германии, 147 - во Франции, 71 - в Испании, 40 - в Нидерландах, 13 - в Англии. Первые печатные книги славянского глаголического шрифта увидели свет в 1483 г., кириллического - в 1491 г. в Кракове. На основе рукописных шрифтов определились главные западные типографские шрифты: готический в книгах традиционного содержания и антиква - в книгах нового содержания либо при переиздании греко-римских сочинений. До конца XV в. было опубликовано свыше 40 тыс. названий инкунабул (первопечатных книг). Книгопечатание сыграло в истории революционизирующую родь, став важным фактором технического, социального и интеллектуального прогресса человечества.

При преобладании в средние века ручной техники появлялись и некоторые механические приспособления, затем первые машины. Средневековые механизмы были удобны в работе и недороги. Но они имели невысокий коэффициент полезного действия и плохую конструкцию, а составлявшие их части отличались непрочностью. Двигателем сначала служила сила человека и животных, вода, ветер и другие естественные элементы. Рабочая часть обычно оставалась примитивной. Массовое строительство крепостей и городов, развитие горнорудного производства потребовали подъемных, дорожных, землеройных механизмов. Источники упоминают о домкрате француза Жерве 1250 г., винтовом домкрате 1270 г., многочисленных колесных домкратах XIV в., подъемном кране на колесных ступенях в Праге XIV в., действовавших с 1438 г. корабельных цепных колесах для подъема якорей, плавучем одноковшовом землеройном механизме итальянца Дж. Фонтаны (1420 г.), грейфере XV в., очищавшем от ила каналы Венеции. Вершиной строительной техники той поры была землеройная машина Леонардо да Винчи, примененная в 1500 г. при рытье оросительной магистрали в засушливой Миланской долине. Разнообразными были ручные и ножные (педальные) станки: токарные по металлу (Франция IX в.), кости (Псков IX в.) и дереву (Новгород X в.), точильные с XI в., прядильные и ткацкие станки всех фасонов. Неизвестный немецкий мастер соорудил в 1427 г. сверлильную машину для расточки деревянных водопроводных труб. Еще до XV в. были сделаны важные изобретения, без которых невозможно представить себе современные машины: кривошипные, карданные и кулачковые механизмы, клапаны, зубчатые передачи, цапфы, шестерни и шатуны. Уникальным следует считать создание для Фридриха Барбароссы в 1153 г. взамен утраченной в схватке руки пружинного протеза - железной руки с движущимися пальцами.

Базу развития будущей машинной индустрии составили мельница и часы. Более древней мельницей была водяная, известная еще римлянам. С VI в. она возрождается в Галлии, Италии, Германии, Сначала появилось нижнебойное колесо сравнительно крупного диаметра, погруженное в поток, с небольшим коэффициентом полезного действия. Его сменило более прогрессивное среднебойное, у которого вода поступала в середину конструкции, а диаметр колеса почти сравнялся с напорной шириной бьющей струи, КПД же поднялся вдвое. Наконец, научились делать наливные верхнебойные колеса с диаметром меньше напора и КПД до 0,75. Водяные мельницы применялись в кожевенном деле для приведения в движение молотов и открытия ворот в порту, в железоделательном производстве, позднее - в гидравлических устройствах, для обточки бревен, в металлообрабатывающем производстве и пр. Более молодой была ветряная мельница, сначала горизонтальная, а во II тысячелетии вертикальная. В ее применении держала приоритет арабская Испания, где она использовалась с VII в. В Нидерландах ветряки с X в. применялись на водоотливных установках для осушения приморских земель. В Германии, Англии, Швеции, Польше ветряки разных назначений появляются позднее. Древняя Русь знала их с начала XIII столетия. Мельницы позволили заметно усовершенствовать валяние сукон и обогащение на рудниках горных пород отмывкою примесей.

Исключительное значение для прогресса техники имели часы как первый автомат, основанный на утилитаризации физических свойств равномерного движения. Механическим часам предшествовали издревле водяные (клепсидра), солнечные (солярии) и циферблатные (кадраны), применявшиеся в Западной Европе уже в VII-VIII вв. Переворот в технике связан с механическими часами. Начальным шагом к их изобретению явилось изготовление в XI в. веретена и коромысла для язычка колокольчика. В XII в. уже имелись колесные часы с боем. В XIII в. встречаются гиревой механизм с подтяжкой груза, храповик как регулятор хода и первые упоминания о профессии часовщика. В 1335 г. башенные часы установили Джованни Донди на миланском дворце Висконти и Питер Лайфут на сомерсетском аббатстве Гластонбёри. В XV в. появляются карманные часы нюрнбергского мастера Хенляйна. Наряду с ткацкими станками, мельницами, химикалиями, домницами и оптическими приборами часы образовали тот технический фундамент, на котором стала зарождаться систематическая экспериментальная наука. Практика постоянно шла впереди науки и как бы тянула ее за собой. Научный эксперимент, подталкиваемый житейскими потребностями, постепенно становился источником теории, но еще крайне редко - критерием ее проверки.

История производительных сил Европы VI-XV вв. свидетельствует о том, что их развитие шло неравномерно, прерывисто и мозаично в различных частях континента, причем довольно медленно в раннее средневековье. Но чем ближе к XV в., тем заметнее становилось взаимовлияние разных регионов с обоюдным заимствованием материально-технических достижений. Важным рубежом их развития явились X-XI вв., связанные со становлением городов как новых центров ремесленного производства и торговли. Новый рывок в развитии производительных сил Европы был сделан в XIV-XV вв., когда технические достижения уже широко распространились по континенту, а прогресс ремесла подталкивал развитие и сельского хозяйства.

Хотя производительные силы европейского общества до XV в. развивались медленнее, чем в последующие столетия, совокупные достижения в разных сферах производства были достаточно велики и во многих случаях превзошли уровень античной техники. В XIII-XV вв. были заложены основы многих важных производственных процессов, появились орудия и механизмы, затем широко применявшиеся в последующие столетия, иногда вплоть до наших дней.

Прогресс производительных сил вел к изменениям и в организации производства. Развивались, последовательно дополняя и обогащая, но не отменяя друг друга, ремесло кустарей-одиночек, простая кооперация труда и мануфактура. Если в XI-XIV вв. важным фактором прогресса в ремесле были цеха, в которых наметился процесс межотраслевого разделения труда, способствовавший совершенствованию качества производимых изделий, то с середины XIV в. те же цеха стали тормозить ремесленное производство жесткой регламентацией, не вмещавшей всего богатства трудового опыта и технической мысли того времени. Это предопределило постепенное разложение цехов и зарождение внутри, а чаще вне их, новых, капиталистических отношений в виде элементов ранней рассеянной мануфактуры.

Совокупность имеющихся в распоряжении науки данных позволяет прийти к выводу, что давние, но порой бытующие доныне в исторической литературе представления о средневековье как эпохе потрясающей технической неразвитости и застоя не соответствуют реальности и безнадежно устарели. Факты не позволяют принять также теорию экономического упадка Европы в XIV-XV вв. Наоборот, они свидетельствуют о бурном подъеме в ту пору производительных сил, подготовившем зарождение и прогресс раннекапиталистических отношений.

Часть первая

ЕВРОПА В РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Глава I

ЮГО-ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА В V-X вв.

Юго-Западная Европа (или Западное Средиземноморье) - территория современной Испании и Португалии, Италии и Южной Франции - представляет собой регион, историческое развитие которого в средние века имело немало сходных черт.

Во многом близки природные условия западносредиземноморских областей: преобладание горного рельефа (в Испании Пиренеи, Кантабрийские, Иберийские, Андалусские, Каталонские горы и плоскогорья занимают 9/10 территории; в Италии Альпы и Апеннины - 3/4). Центральные и западные области Пиренейского п-ова - это обширное плоскогорье - Месета. Низменности как на Пиренейском, так и на Апеннинском п-ове сравнительно невелики по площади. Главные из них: Арагонская - на северо-востоке, в долине р. Эрбо, Андалусская, Валенсийская и Мурсийская - на юге, Южно-Португальская - на западе Пиренейского п-ова. Наибольшая по размерам - Ломбардская низменность в долине р. По на севере и Тосканская Маремма - заболоченное побережье Тирренского моря - в центральных областях Италии. Близость Средиземного моря и Атлантики обусловила теплый и мягкий климат на значительной части территории (более континентальный во внутренних областях Испании и на Севере Италии).

Дождливые осенне-зимние месяцы, сухое и жаркое, рано начинающееся лето (особенно часто страдают от засух Кастилия, Андалусия, Валенсия); буроземы и красноземы равнин, каменистые почвы предгорий и горных склонов определили специфику хозяйственной деятельности.

На равнинах высевались: озимая пшеница, ячмень, просо (гораздо реже - рожь) и другие зерновые культуры (яровые не культивировались из-за рано наступающих весной жарких дней). В течение всего средневековья здесь господствовало двухполье (озимые - пар), что вовсе не является показателем отсталости региона, а продиктовано именно природными условиями; часть паровых земель издавна - с римских времен - занималась под бобовые культуры. Наиболее характерная черта земледелия - поликультура: уже с раннего средневековья во все более увеличивавшихся размерах зерновые посевы перемежались с виноградниками и фруктовыми деревьями. Широкое распространение получило животноводство: в горных районах прежде всего - овцеводство, на равнине - разведение крупного рогатого скота.

На равнине сельское население проживало обычно в деревнях, состоявших из нескольких (или нескольких десятков) домов, близко расположенных друг от друга. По склонам гор и холмов были разбросаны отдельно стоявшие жилища, вблизи которых находились виноградники и посадки фруктовых деревьев, а также огородных культур.

Одной из наиболее ярких общих черт развития Западного Средиземноморья было длительное сохранение римского наследия, определившее специфику процесса генезиса феодального общества. В то же время в истории Испании, Италии и Южной Франции уже в раннее средневековье были заметны различия. Развитие региона в этот период прошло два этапа: первый, примерно до конца VII в., когда процесс синтеза и вызревания феодальных отношений лишь начинался, и второй (VIII-X вв.) - когда эти процессы заметно ускорились и феодальные отношения постепенно становились господствующими, хотя и сохранилась значительная местная специфика в каждом субрегионе. Неоднократные завоевания данных областей то замедляли, то ускоряли эти процессы.

В ходе дальнейшего изложения по возможности будет выделено как общее, так и особенное в процессе генезиса феодализма в регионе.

ОСТГОТСКОЕ И ВЕСТГОТСКОЕ КОРОЛЕВСТВА

Падение Западной Римской империи датируется 476 г., когда вождь племени скиров Одоакр, возглавивший восстание наемников, сверг с престола последнего римского императора малолетнего Ромула Августула. Дата эта условна, так как к концу V в. Западная империя фактически распалась на ряд варварских германских королевств. Правление Одоакра продолжалось до завоевания в 493 г. Италии остготами, пришедшими из придунайских областей. Предводитель остготов Теодорих, убив Одоакра, стал королем нового - Остготского государства. Еще раньше, в 488 г., он получил от восточноримского императора Зенона титул полководца империи и патриция, т.е. верховного гражданского правителя Западной империи. Император Зенон и возложил на Теодориха миссию "отвоевать" Италию. Однако, выполнив ее, остготский вождь фактически стал независимым от Византии правителем.

Государство остготов первоначально охватывало всю Италию и более северные области - вплоть до Дуная.

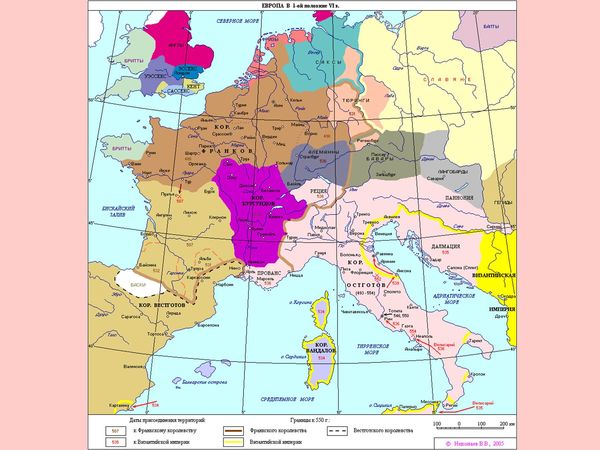

Остготы (их численность, по мнению большинства исследователей, составляла менее 2% всего населения страны - около 100 тыс. человек) поселились преимущественно в северо-восточных областях Италии, заняв часть Тусции (современная Тоскана) и расположившись вдоль Апеннин и к востоку от них. В Южной Италии были лишь готские гарнизоны. На правление Теодориха, прозванного Великим (493-526), приходится расцвет Остготского государства, которое развивалось в постоянных столкновениях и контактах со всеми существовавшими тогда средиземноморскими государствами - Вестготским королевством в Испании и Южной Галлии, а после завоевания последней франками в 507 г. - и с Франкским, в которое в 534 г. вошло и Бургундское королевство (возникло в 457 г.); с Вандальским королевством в Северной Африке, в области древнего Карфагена (возникло в 429 г. и просуществовало до 536-545 гг., когда было завоевано Византией). Теодорих женился на сестре франкского короля Хлодвига; свою сестру и двух дочерей выдал замуж за королей вандалов, вестготов и бургундов. Дальнейшие судьбы Остготской Италии особенно тесно были связаны с Византией - самым сильным и влиятельным государством тогдашней Европы.

Теодорих был осторожным и умным политиком и дипломатом. В первый период своего царствования он покровительствовал римской сенаторской знати и католической церкви, хотя сам, как и большинство готов, исповедовал христианство в еретической форме арианства. Теодорих хотел, чтобы его считали почитателем и наследником античной культуры, привлекал к своему двору римских писателей и философов (Боэция, Кассиодора, Симмаха). Пытаясь подражать Византийской империи, остготский король вел, особенно в своей столице Равенне, большое строительство в стиле античной архитектуры.

В самом начале V в. на Пиренейский п-ов, территория которого была сильно романизована, хлынули племена вандалов, аланов и свевов, а в конце V в. начались завоевательные походы в Испанию вестготов. При короле Эйрихе (466-485) могущество Вестготского королевства достигло своего апогея. Его территория включала в себя большую часть Испании и всю Южную Галлию, между Атлантическим океаном, Луарой и Гаронной с центром в Тулузе (позднее в Бордо и Арле). Северо-запад Пиренейского п-ова оставался в руках свевов и сохранял свой полунезависимый статус до середины VI в. В 507-511 гг. король франков Хлодвиг захватил Аквитанию и другие провинции Вестготского королевства в Южной Галлии.