Замечу, что осенью 1854 г. в Крыму массовый грабеж творили не только татары, но и "просвещенные европейцы". Так, 22 сентября в Ялте высадилось около тысячи англичан, "до 1000 человек неприятелей пошли по домам и преимущественно по присутственным местам, следуя указанию татар, и начали грабить казенное и частное имущество, а затем 23 числа ушли. Стряпчий доносил прокурору, что у него сожжено было много дел, но дела, как оказалось, были почти все целы, а сожжена белая бумага, которой неприятели поджигали дрова посреди двора, чтобы жарить кур и уток, взятых у стряпчего и его соседей".

Те же бесчинства продолжались и в следующем, 1855 г. Вот, к примеру, "25 июня целый эскадрон французской кавалерии был в Мшатке, 2 июля снова. Отсюда французы, числом в 140 человек, с двумя пушками под начальством генерала отправились в имение графа Перовского Мел ас. Провожатыми были татары. Там они обедали, пили кофе и экономическое вино, взяли из экономии два плана и одну картину и ушли в Байдары".

"6 июня французы пытались высадиться в Мухалатской бухте, но казаки вовремя открыли огонь. В то же время французы постоянно съезжали на берег за вином, обобрали имения князя Голицына (Форос), Перовского, графа Кушелева-Безбородко и др. Проводниками везде были татары…

18 июля имения графа Перовского Мелас, Сабурова - Ай-Юри и Кушелева-Безбородко - Мшатка были разграблены неприятелем. Мухалатские татары имения Шатилова держали в это время цепь и следили за казаками".

Выведенный из себя бесчинствами татар, император Николай I приказал всех "подозрительных" татар выслать на жительство в Курскую или иную губернии. Однако смерть императора и успехи союзников помешали провести это мероприятие в полном объеме. В Курск было выслано около 100 татар, в екатеринославскую тюрьму отправлено 78 татар и т. д.

Но вернемся к союзным войскам. После неудачного для русских сражения на реке Альме 20 сентября 1854 г. князь Меншиков не знал, что делать. Отступая от Альмы, он приказал собрать войска на Каче, а затем построить их левым флангом к верховью Большой бухты, правым - к Бельбеку, фронтом - к морю, чтобы прикрыть дорогу на Бахчисарай. Но утром 9 сентября он изменил приказ: войска должны были следовать в Севастополь и расположиться на Куликовом поле (на Южной стороне города).

Союзники также не имели определенного плана операции и вовсю импровизировали. Поначалу их армия двинулась вдоль моря за армией Меншикова к Северной стороне Севастополя. При этом союзники не имели контакта с русской армией и в большинстве случаев не знали о ее перемещениях. Но 12 сентября французский командующий Канробер и английский командующий лорд Раглан приказали войскам двинуться к реке Бельбек. На следующий день по единственной дороге союзники прошли через хутор Макензия, а 14 сентября перешли через Черную речку, после чего французы расположились на Фсдюхинских высотах, а англичане с турками - в окрестностях Балаклавы.

Одновременно с союзниками совершила фланговый марш и армия Меншикова. 12 сентября русские выступили с Южной стороны Севастополя и через два дня достигли реки Качи в 5 км южнее Бахчисарая. В "Военной энциклопедии" об этой ситуации говорилось: "Таким образом, лишь обоюдная неосведомленность противников предотвратила их столкновение". Добавим от себя, что и Раглан, и Канробер, и Меншиков боялись нового сражения. А ведь дело происходило в горной местности. Завалы на дорогах, засады, фугасы, наскоки кавалерии могли надолго задержать союзников. Но светлейший князь предпочел "потерять" противника.

Разительным контрастом с действиями русских генералов, решивших "потерять" противника, являются действия Балаклавского греческого батальона. Собственно, даже не батальона, а его 4-й роты. В сентябре 1854 г. две роты батальона находились на Кавказе, третья рота - в Бахчисарае, и лишь четвертая рота в составе 110 солдат, из которых 30 были отставными инвалидами, встала на пути английской армии.

Князь Меншиков даже не подумал укрепить Балаклаву, что было очень легко сделать с учетом гористой местности. Вспомним, что планы обороны Балаклавы были составлены инженером де Воланом еще при Суворове.

Утром 14 (26) сентября английские войска двинулись к Балаклаве, но у входа в город были встречены метким ружейным огнем греков. Через час подошли основные силы англичан и артиллерия. Защитники города были вынуждены отступить в старую генуэзскую крепость. Там стояли четыре маленькие полупудовые медные мортиры. Разрывы первых же мортирных фанат остановили противника. Англичане выдвинули вперед свою артиллерию. "В это же время на горе Кефаловриси показалась голова второй вражеской колонны, численностью в 5000 человек, которая также стала устраивать артиллерийскую батарею, а со стороны моря подошли более 20 английских пароходов, которые выстроились в боевую линию. Несмотря на численное превосходство противника, мортирная батарея продолжала действовать в трех направлениях. С открытием огня с батарей неприятеля вперед вышел английский винтовой трехдечный линейный корабль и бортовыми залпами стал стрелять по генуэзской крепости. Несмотря на усиленное бомбардирование с трех сторон, командир мортирной батареи поручик Иван Марков продолжал вести неравную артиллерийскую дуэль до тех пор, пока не закончились снаряды.

Видя, что батарея прекратила стрелять, осмелевшие англичане бросились на штурм укрепления, однако греки, вступив с ними в рукопашную схватку, защищались до последней возможности. Раненый командир Балаклавского греческого батальона полковник Матвей Афанасьевич Манто, 6 офицеров и около 60 израненных солдат попали в плен. Одному офицеру и двум солдатам удалось уйти от врага горными тропами и спасти знамя батальона, которое так и не досталось победителям. В 14 часов 30 минут над укреплением был поднят английский флаг, однако взятие Балаклавы стоило противнику до 100 человек убитыми и 100 ранеными. На допросе спросили командира роты капитана Стефана Михайловича Стамати, неужели он надеялся с горсткой храбрецов остановить целую армию? И в ответ изумленные враги услышали: "Безусловно, своей сдачею я навлек бы на себя и гнев моего начальства, и ваше презрение; теперь же совесть моя спокойна, потому что я исполнил свой долг".

Сразу же после занятия Балаклавы англичане провели там этническую чистку, принудительно выселив всех русских и греков. Ну и что?.. Просвещенным англосаксам можно все, что не позволено русским и немцам, и этнические чистки производить, и концлагеря строить. Отечественные либералы всему найдут оправдание.

Бой роты греков красноречиво показывает, что стало бы с союзниками, если бы Ментиков попытался остановить их в горном Крыму и не дать выйти к удобным бухтам - Балаклавской и Камышовой.

Замечу, что в честь греков, защищавших Балаклаву, нет ни памятника, ни даже мемориальной доски, зато по всей стране стоят памятники в честь героев-самозатопленцев от Корнилова до Руднева.

Глава 4.

СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ КРЕПОСТЬ В ВОЙНУ 1877-1878 гг.

Вопреки стенаниям наших историков возрождению Севастопольской крепости, как и флота, статьи Парижского мира ничуть не мешали. Были и деньги в казне. Мешало лишь скудоумие министров и генералов, и не в последнюю очередь - болтовня престарелого канцлера Горчакова.

Всем известно, что при строительстве береговых батарей очень много времени и сил затрачивается на прокладку дороги и инженерное оборудование позиции. Все это могло быть скрытно произведено заранее, под соусом строительства купеческих складов, вилл и т.д.

В итоге до 1876 г, для обороны Севастополя было сделано крайне мало.

В городе с начала 60-х годов стояли гарнизоном два пехотных полка 13-й пехотной дивизии и 13-я артиллерийская бригада. С 1865 г. в Севастополе тайно началась заготовка компонентов подводных мин, был организован склад Керченской крепостной артиллерии (78 970 пудов пороха и 143 467 снарядов).

Для строительства и ремонта зданий и сооружений Военного ведомства была создана Симферопольская инженерная дистанция, управление которой находилось в Севастополе.

После отмены в 1871 г. "нейтрализации Черного моря" у России формально были развязаны руки для строительства флота и береговой обороны. Но и потом и Военное, и Морское министерства практически ничего не делали. Замечу, что Лондонский договор от 1 марта 1871 г. окончательно решил вопрос о строительстве железной дороги Лозовая - Севастополь длиной 613 км. А ведь Парижским миром не возбранялось строительство дорог хоть по всему периметру Черного моря. Так, в Харьков поезда пошли из Москвы в 1869 г., а со станции Лозовая в Севастополь первый поезд прошел лишь в январе 1875 г.

В начале 70-х годов престарелый генерал-лейтенант граф Тотлебен составил план строительства семи береговых батарей в Севастополе. Однако к реализации его приступили лишь в 1876 г., когда Александр II окончательно принял решение ввязаться в войну на Балканах.

Ниже представлен скорректированный на 15 октября 1876 г. перечень укреплений Севастополя.

Вооружение Севастополя к 15 октября 1876 г. (все эти батареи строящиеся):

Северная сторона:

Батарея № 1: две 6-дюймовые мортиры обр. 1867 г. четыре 24-фунтовые чугунные пушки

Батарея № 2: две 6-дюймовые мортиры обр. 1867 г.

Батарея № 3: две 6-дюймовые мортиры обр. 1867 г.

Южная сторона:

Батарея № 5 (бывшая Александровская): четыре 9-дюймовые пушки обр. 1867 г. две 24-фунтовые чугунные пушки

Батарея № 6 (бывшая № 10): четыре 9-дюймовые пушки обр. 1867 г. четыре 24-фунтовые чугунные пушки

Батарея № 7 {бывшая № 8): четырнадцать 6-дюймовых мортир обр. 1867 г.

В запасе: шесть 12-фунтовых чугунных пушек обр. 1867 г.

Все береговые батареи в Севастополе, включая стационарные. уже в конце 1876 г. были связаны между собой телеграфной линией.

Как писал крымский историк В.В. Крестьяиников: "Этим проектом предполагалось создать в Севастополе сильную сухопутную крепость".

Но фактически из всех указанных орудий боевую ценность в борьбе с броненосцами противника представляли лишь восемь 9-дюймовых пушек обр. 1867 г., установленных на Южной стороне. 24-фунтовые пушки не могли пробить броню большинства турецких броненосцев, не говоря уж об английских. Что же касается 6-дюймовых мортир обр. 1867 г., как, кстати, и мортир большего калибра, то они хороши лишь для стрельбы по кораблям в узкостях - на Дунае, в Днепро-Бугском лимане и, разумеется, в Босфоре. Там даже 37-миллиметровые чугунные снаряды 6-дюймовых мортир могли нанести серьезные повреждения любому броненосцу, состоявшему в строю или строившемуся в Англии и других странах. Дело в том, что тогда основное внимание уделялось бортовой броне, а навесная стрельба с кораблей противника практически исключалась. Вследствие этого броненосцы имели очень слабую палубную броню, а то и не имели ее вовсе.

Так, например, 29 апреля 1877 г. из Мачинского рукава Дуная вышел броненосный корвет "Люфти Джелиль" и направился к Браилову. Две осадные батареи открыли по нему огонь. Первые 30 снарядов были выпущены мимо, но затем в корвет одновременно попало два снаряда, выпущенные из 24-фунтовой осадной пушки и из 6-дюймовой мортиры. Немедленно за попаданиями последовал взрыв корабля. Из 218 человек экипажа корвета спасся лишь один матрос, который вместе с флагом корвета был подобран русскими минными катерами.

Об эффективности стрельбы 9-дюймовых пушек в Севастополе можно судить по результатам учебных стрельб зимой 1877/78 г. Было выпушено тридцать шесть 9-дюймовых снарядов, из которых семь (то есть 20%) попали в щиты, установленные на расстоянии 1900-2400 саженей (4055-5122 м) от батареи.

Следует заметить, что береговых орудий ни для Севастополя, ни для Одессы, Николаева и Очакова впрок не было запасено, их собирали с бору по сосенке из сухопутных крепостей, полигонов и т. д.

Так, 15 сентября 1876 г. вышел приказ военного министра отправить в Севастополь двенадцать 9-дюймовых пушек обр. 1867 г. Из них восемь решено было взять из Кронштадтской крепости, три - с полигона Волково поле под Петербургом и одну - из отделываемых Орудийным заводом в Петербурге.

5 октября 1876 г. из крепости Динабург (с 1893 г. Двинск) были отправлены в Севастополь четыре 6-дюймовые мортиры обр. 1867 г.

2 ноября 1876 г. десять 24-фунтовых чугунных пушек с лафетами были доставлены в Севастополь из Киевской крепости.

В начале 1879 г. из Варшавы в Севастополь были доставлены три системы нового типа - 11-дюймовые пушки Круппа, стрелявшие снарядами не со свинцовой оболочкой, как обр. 1867 г., а с двумя медными поясками, как у современных пушек. Позже эти системы назвали орудиями обр. 1877 г. Вместе с пушками было доставлено четыре лафета Круппа.

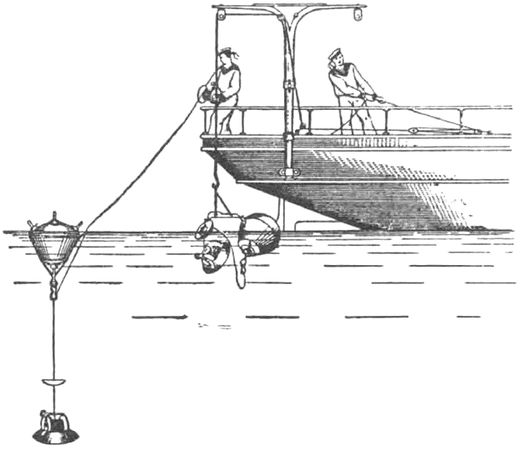

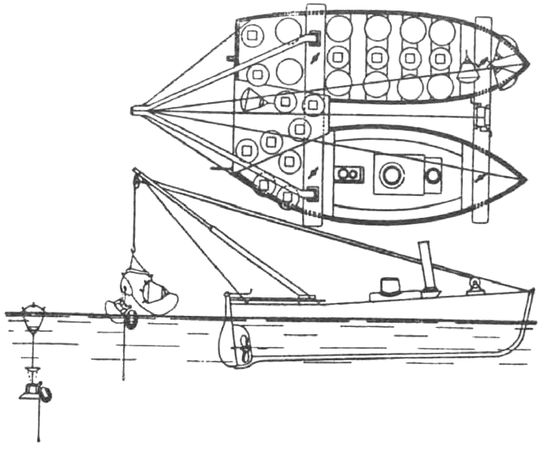

В 1876 г. было решено выставить минные заграждения вблизи Севастополя. К этому времени в России на вооружении состояли мины двух типов: гальваноударные (их часто называли автоматическими) и гальванические. Обе мины ставились на глубине 0,9-1 м с помощью чугунных якорей весом от 9 до 16 пудов (130-260 кг). Постановка мин была возможна лишь на мелководье, где глубина не превышала 40 м.

Гальванические мины приводились в боевое положение с берега с помощью кабеля (магистрального проводника), подключенного к электрической батарее. К одному магистральному проводнику присоединялось десять гальванических мин. Основным преимуществом этих мин была возможность прохода собственных судов по минам, находящимся в небоевом положении. При постановка мин системы Герца с малых пароходов и 1876-1877 гг. на Черном море. необходимости минер замыкал контакт, и мины становились гальваноударными, то есть могли взрываться при ударе о корпус корабля.

Гальванические мины имели форму цилиндра, корпус их был оцинкован. Вес заряда составлял 5-7 пудов (82-115 кг) взрывчатого вещества (обычно черного пороха).

Гальванические мины системы Герца были закуплены Россией в Германии. С ноября 1876 г. по июль 1878 г. Морское и Военное ведомства получили из Германии 4035 мин (2100 и 1935 соответственно). Из них на Черное море и Дунай было направлено лишь 860 мин Герца, а остальные начальство, убоявшись англичан, оставило на Балтике.

Гальваноударные мины были сфероконическими, за что их прозвали грушевидными. Мина содержала заряд весом от 16 до 25 кг. В качестве взрывчатого вещества использовались динамит, влажный пироксилин, реже - черный порох.

Кроме того, крепостная артиллерия располагала донными гальваническими минами (фугасами). Донные мины имели цилиндрическую форму корпуса. Заряд мины составлял 30-50 пудов (491-819 кг). Подрыв мины производился по проводам с берега.

Обычно на берегу размешалось два наблюдательных пункта. Когда корабль противника проходил через пересечение линий визирования обоих наблюдателей, цепь замыкали и производился взрыв.

В конце 1876 г. у Одессы, Севастополя, Балаклавы и Очакова было выставлено 1218 мин, из которых 1175 мин якорных гальванических, 35 мин Герца и 10 донных гальванических мин.

Начиная с 20 октября 1876 г. в Севастополе было поставлено 240 гальванических мин и 35 гальваноударных мин системы Герца. Последние мины были снаряжены пироксилином. Кроме того, 23 гальванические мины выставили у входа в Балаклавскую бухту. Замечу, что все мины принадлежали Военному ведомству и их ставили армейские саперы. Постановка мин производилась со специальных баркасов.

Из мобилизованных коммерческих судов была создана целая флотилия вооруженных судов для защиты минных заграждений в Одессе, Очакове и других крепостях.

Так, в Севастополе минные заграждения охраняли: пароходы "Голубчик" (водоизмещение 263 т; построен в Ньюкастле в 1859 г., в 1876 г. куплен Морведом у РОПИТа; вооружен двумя 4-фунтовыми пушками обр. 1867 г.) и "Матушка" (водоизмещение 110 г, колесный, машина мощностью 35 номинальных л. с; построен в 1857 г. в Англии (Биркехед), в 1876 г. куплен Морведом; вооружен двумя 3-фунтовыми пушками обр. 1867 г.). А также шхуна "Соуксу" (3 пушки. Длина 39,4 м. Ширина 6,2 м. Водоизмещение 326 т. Машина мощностью 60 номинальных л.с. Винтовая. Построена в Англии в 1857-1859 гг. Вооружена одной 9-фунтовой пушкой обр. 1867 г. и двумя 4-фунтовыми пушками обр. 1867 г.).