Интересно, что суда, охранявшие минные заграждения, помимо артиллерийского вооружения были снабжены "еще носовыми и буксирными минными шестами, показавшими в Севастополе хорошие результаты. Эти шесты предназначены для действия минами против неприятельских судов в случае намерения их форсировать минные заграждения и прорваться на рейд. Днем пароходы, предназначенные для постановки и охранения мин, должны были находиться на рейде и способствовать саперным офицерам устраивать или исправлять минные заграждения, а по ночам занимать поочередно сторожевые дежурства впереди минных заграждений и охранять их от покушения неприятельских шлюпок; пароходы, свободные от дневных работ по минным заграждениям, особенно назначенные для действий в открытом море, должны были упражняться в стрельбе из орудий и действий минами, буксировать шиты для стрельбы с судов и батарей и проводить суда между минными заграждениями. Паровые катера должны были служить в помощь пароходам, особенно для разъездов впереди минных заграждений по ночам в тихую погоду, самую удобную для повреждения мин неприятелем. Шхуны же должны были, очередуясь между собой, занимать брандвахтенные посты на указанных им местах у минных заграждений.

Если будет предвидеться возможность прорыва неприятеля на рейд, то мелкосидящие пароходы должны были действовать носовыми и буксирными шестовыми минами; для этого они должны были становиться в закрытое от неприятельских выстрелов место и приготовиться действовать как брандеры, т. е. вызвать 2 охотников - одного на руль и одного для управления машиной, остальную команду свезти на берег и, выждав, когда неприятель придет на траверз маяка или мола, за которым стоит пароход, стараться столкнуться с ним и, таким образом, взорвать обе мины разом. Подобный маневр признавалось возможным исполнить без помощи минеров, которых тогда было мало, приготовив предварительно гальванические батареи для действия и прирастив к ним проводники от мин, взрывающихся автоматически. Хотя многие из этих пароходов были ветхи и плохи, но в крайности могли быть годны для предназначенной цели".

Пароходы можно обратить в носители шестовых мин и в брандеры? Замечу, что по своим характеристикам малые пароходы в 1876 г. мало отличались от своих собратьев в 1854 г. Но вот действовать в 1854 г. против колесных пароходов союзников было куда проще, чем в 1877 г. против турецких броненосцев.

Для обороны минных заграждений в ночное время в черноморских портах использовалась новинка - электрические прожекторы. Так, на Северной стороне Севастополя прожектор был установлен близ Волоховой башни,

Между Константиновской батареей и противоположным берегом у входа в Севастопольскую бухту в конце 1876 г. было установлено боновое заграждение из цепей и бревен.

Турецкое командование знало или, по крайней мере, догадывалось о подготовке Севастополя к обороне. Во всяком случае, никаких попыток нападения на район Севастопольской крепости в течение всей войны не предпринималось. Лишь 26 июля 1877 г. в виду Севастополя появились четыре турецких судна - три броненосца и один деревянный винтовой фрегат. Они постояли некоторое время на горизонте и ушли.

11 августа из Очакова в крейсерство отправилась бывшая царская яхта "Ливадия", вооруженная двумя 6,03-дюймовыми, двумя 9-фунтовыми, двумя 4-фунтовыми пушками и одной 6-дюймовой мортирой.

В районе Варны ей удалось захватить и уничтожить четыре небольших турецких судна. Но вскоре "Ливадия" напоролась на корвет "Ассари Тевфик". Временами расстояние между кораблями доходило до 30 кабельтов (5556 метров). Турок не мог вести огонь в носовом секторе и норовил повернуться к "Ливадии" бортом, чтобы она вошла в сектор обстрела 9-дюймовых пушек барбета и каземата. За счет каждого поворота корвета "Ливадия" увеличивала дистанцию. Чтобы увеличить ход, с яхты выбросили уголь и вылили воду. Погоня длилась 18 часов, пока "Ливадия"- не укрылась в Севастопольской бухте. Турки увлеклись погоней и вошли в зону действия береговых 9-дюймовых пушек. Но наши артиллеристы открыли огонь с предельной дистанции и, естественно, не попали. "Ассари Тевфик" не остался в долгу и… тоже не попал. Не желая испытывать судьбу, турки развернулись и ушли полным ходом. Это была единственная стрельба нашей береговой артиллерии по морским целям за всю войну.

Глава 5.

ТРЕТЬЕ РОЖДЕНИЕ КРЕПОСТИ

Через несколько недель после ратификации царем Берлинского конгресса (15 июля 1878 г.) Военное министерство принимает решение разоружить батареи Севастопольской крепости. Официальная формулировка - по финансовым причинам, "дабы не давать Севастополю статуса крепости".

Решение это было более чем спорно. Англия, на Берлинском конгрессе фактически лишившая Россию плодов победы в войне, продолжала готовиться к агрессии против России. Во всех государствах мира основные силы флота базировались в отечественных военно-морских базах, кроме Англии. Основные силы владычицы морей в 1870-1904 гг. базировались на Мальте. Оттуда британские эскадры могли нанести удар как по Средиземноморскому побережью Франции, так и по Черноморскому побережью России.

В таких условиях разоружение Севастополя фактически было преступлением. Тем более что деньги на содержание крепости в Севастополе были. Другой вопрос, что очень многие высокопоставленные чиновники имели огромные доходы в виде взяток с коммерческой деятельности Севастопольского порта. Товарооборот Севастопольского коммерческого порта непрерывно рос с 1859 г. и к 1888 г. только по заграничным перевозкам достиг 31 млн. рублей, а вместе с каботажными перевозками составил свыше 47 млн. рублей. В 1888 г. в Севастопольский порт прибыл 42 981 пассажир и убыло 39 244.

Естественно, что чиновники мечтали превратить Севастополь во вторую Одессу и всеми силами препятствовали милитаризации города.

Замечу, что и самому Александру II в 1879-1881 гг. было совсем не до Севастополя и не до Черного моря. Его беспокоили административные преобразования, террористическая деятельность "Народной воли", а главное - надо было устроить личную жизнь с Екатериной Долгоруковой, которой он дал титул светлейшей княгини Юрьевской. Царь даже начал готовиться к коронации Екатерины, но 1 марта 1881 г. бомба народовольца Гриневицкого поставила точку в этих далеко идущих планах.

Новый император Александр III проявил гораздо больше интереса к состоянию обороны "мягкого подбрюшья" России, как называли Причерноморье у нас и за рубежом до 1917 г.

В 1883 г. в Николаеве и Севастополе закладываются три однотипных броненосца "Екатерина II", "Чесма" и "Синоп" (водоизмещение 11 050 т, скорость хода 16 узлов). Это были первые крупные военные суда, заложенные на Черном море после Парижского мира. И это при том, что ограничения Парижского мира на строительство кораблей были отменены еще в 1870 г. Несколько позже, в 1891 г., заложили близкий к ним по типу броненосец "Георгий Победоносец".

Броненосец "Екатерина II" вошел в строй в 1888 г., "Синоп" и "Чесма" - в 1889 г., "Георгий Победоносец" - в 1893 г.

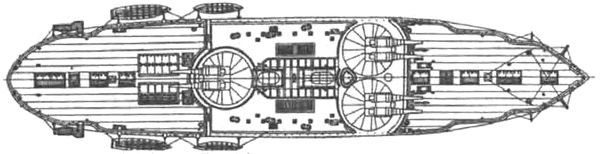

Все эти броненосцы отличало необычное расположение артиллерии. Шесть 305-мм пушек были расположены в трех барбетных установках, две на носу и одна на корме. Броненосцы всех стран были спроектированы так, чтобы обеспечить максимальную мощь огня на борт. Кстати, корабли даже характеризовались весом бортового залпа (точнее, весом снарядов). У русских же броненосцев типа "Екатерина II" на борт могло стрелять только четыре из шести 305-мм орудий. Зато вперед могли вести огонь четыре 305-мм пушки. Дело в том, что эти броненосцы были специально спроектированы для встречного боя в Проливах. Во встречном бою огневая мощь "Екатерины II" была по меньшей мере в два раза больше, чем у любого английского, французского или немецкого броненосца.

В конце 1884 г. в связи с продвижением русских войск в Средней Азии разразился новый кризис, который в печати того времени окрестили "военной тревогой 1884-1885 гг.". Действительно, Англия и Россия оказались на грани войны.

В начале 1885 г. афганский эмир Абдуррахман-хан, подстрекаемый Англией, двинулся войной против русских. 12 марта четырехтысячный отряд афганцев под командованием Наиб-Салара при 8 пушках выступил к реке Кушке. Фактически отрядом командовал британский капитан Иетта с советниками. В 60 км от реки Кушки находился уже отряд регулярных британских войск под командованием генерала Лемсдена.

Дорогу афганцам преградил отряд генерала Комарова численностью 1800 человек при четырех горных пушках. Комаров попытался вступить в переговоры с Иетта, но британцы и афганцы восприняли эту попытку как проявление слабости и продолжили движение. 18 марта 1885 г. русские войска пошли в атаку. Как позже написал в своей биографии Абдуррахман-хан, "первыми побежали англичане". Около 500 афганцев было убито, все 8 пушек стали трофеями русских. Недалеко от места сражения русские основали город и крепость Кушку. В том же 1885 г. в Ашхабад пришел первый железнодорожный состав.

Весна и начало лета 1885 г. стали апогеем русско-британского конфликта, и лишь 29 августа (10 сентября) в Лондоне было достигнуто соглашение о разделе сфер влияния России и Англии.

С начала 1885 г. Севастополь начал готовиться к обороне. 12 апреля 1885 г. вышло Высочайшее повеление, по которому в Севастополе должны были быть восстановлены 7 старых (то есть построенных в 1876-1877 гг.) и построены 2 новые батареи. Причем на восстановление старых батарей давалось 2 недели, а на постройку новых - 6 недель. На расходы по инженерной части выделено 160 тыс. рублей.

28 апреля 1885 г. напуганное севастопольское начальство стало искать пушки, складированные в 1879 г. На складе артиллерийского имущества в Севастополе было обнаружено: три 11-дюймовые пушки обр. 1877 г., двенадцать 9-дюймовых пушек обр. 1867 г., шестнадцать 24-фунтовых длинных чугунных пушек, шесть 12-фунтовых чугунных пушек, две 9-дюймовые стальные мортиры обр. 1867 г. и двадцать четыре 6-дюймовые медные мортиры обр. 1867 г. Кроме того, на минном складе Военного ведомства оказалось 400 мин.

Согласно Высочайшему повелению от 12 апреля 1885 г. в Севастополь должны были доставить семь 11-дюймовых пушек обр. 1867 г. и семь 9-дюймовых мортир обр. 1867 г. из Керченской крепости и девять 9-дюймовых пушек обр. 1867 г. из крепости Поти. Благо 9 марта 1885 г. вышло Высочайшее повеление об упразднении крепости Поти.

Работы по восстановлению старых и постройке новых батарей велись главным образом силами 5-й саперной бригады Одесского военного округа.

На основании заключения Особого совещания от 3 мая 1886 г. под председательством военного министра было решено возвести вокруг Севастополя сухопутные укрепления временного характера.

Для несения службы на батареях в апреле 1886 г. в Севастополе было сформировано управление крепостной артиллерии и один крепостной артиллерийский батальон пяти ротного состава.

В итоге к марту 1888 г. в Севастополе для вооружения береговых батарей имелось: тринадцать 11-дюймовых пушек (3 обр. 1877 г. и 10 обр. 1867 г.), двадцать одна 9-дюймовая пушка обр. 1867 г., две 6-дюймовые пушки весом в 190 пудов, четыре 11-дюймовые мортиры и девять 9-дюймовых мортир обр. 1867 г.

Для вооружения сухопутных батарей (то есть батарей, защищавших крепость с тыла) имелось: шесть 6-дюймовых пушек в 190 пудов, сорок 24-фунтовых длинных и шесть 24-фунтовых коротких пушек, тринадцать 6-дюймовых медных мортир обр. 1867 г. и несколько орудий меньшего калибра.

На бумаге все выглядело гладко - десятки крепостных орудий защищали Севастополь с тыла. На самом же деле все орудия сухопутной обороны мирно лежали на складе. Это вскрылось лишь 30 мая 1889 г. В 5 ч 30 мин утра по неизвестной причине (видимо, это была диверсия) на артиллерийском складе в Лабораторной балке возник пожар. Замечу, что наши гениальные генералы решили в целях экономии и для собственного удобства построить рядом со складом орудий пороховой погреб на 45 тыс. пудов пороха.

Пожар превратился в катастрофу. Севастопольское начальство попыталось скрыть ее размер даже от руководства Военного ведомства в Петербурге. Поэтому о масштабах катастрофы можно судить лишь по косвенным данным, найденным мною в Военно-историческом архиве. Так, получившие серьезные повреждения 6-дюймовые пушки в 190 пудов 6 сентября 1891 г. были отправлены на капитальный ремонт аж в Пермь, а тридцать восемь 24-фунтовых чугунных длинных пушек, четыре 24-фунтовые короткие пушки, двадцать шесть 9-фунтовых пушек обр. 1867 г. и одиннадцать 6-дюймовых мортир обр. 1867 г. были отправлены на ремонт в Брянский арсенал. Как видим, тяжелые повреждения получили 83 орудия.

17 мая 1890 г. Севастополь был официально причислен к крепостям 3-го класса. Несколько слов стоит сказать о структуре Севастопольской крепости.

В 1890 г. для устройства и содержания в военное время подводных минных заграждений минная 4-я рота была переформирована в Севастопольскую крепостную минную роту. В сентябре следующего года Севастопольская инженерная дистанция была преобразована в крепостное инженерное управление. Непосредственно возведением новых батарей, крепостных сооружений, а также перестройкой и ремонтом зданий Инженерного ведомства занималось хозяйственное отделение через подрядчиков. Было создано временное управление строительства Севастопольской крепости во главе с начальником инженеров крепости.

В 1891 г. был сформирована Севастопольская крепостная саперная рота, в 1893 г. - военно-голубиная станция IV разряда. В 1892 г. был сформирован крепостной артиллерийский батальон. А в январе 1894 г. "открыла свое действие" Севастопольская жандармская команда, которая предназначалась для надзора за чинами крепости.

В 1895 г. для перевозки тяжестей и улучшения снабжения береговых батарей построили крепостное шоссе от Артиллерийской бухты до батарей № 12 и № 13 над Карантинной бухтой, а на Северной стороне проложили узкоколейную железную дорогу Додьберга.

В 1896 г. Севастопольская крепость была переведена во 2-й класс.

Какие же орудия защищали Севастополь?

Для начала следует разобраться с наименованиями русских корабельных пушек.

В 1860-х годах в Европе и Америке испытывались десятки различных систем нарезов орудий, а также их затворов. Российское же Военное ведомство испытывает несколько образцов английских и французских орудий, но отдает предпочтение прусской системе нарезов и клиновым затворам Круппа. Дело в том, что сразу после Крымской войны Военное и Морское ведомства наладили плодотворное сотрудничество с фирмой Круппа.

Не будет преувеличением сказать, что российские деньги создали империю Круппа, а Крупп создал -русскую нарезную артиллерию. Проекты пушек создавались совместно русскими офицерами из Арткомитета Главного артиллерийского управления (ГАУ) и инженерами фирмы. Заводы Круппа изготавливали опытные образцы орудий, а затем запускали их в серийное производство, параллельно передавая технологию русским казенным артиллерийским заводам - Обуховскому сталелитейному и Пермскому.

Орудия прусской системы стреляли продолговатыми снарядами длиной 2,4-2,8 калибра со свинцовой оболочкой, в которую врезывались нарезы канала орудия. В начале 1877 г. от фирмы Круппа в Россию стали поступать орудия с новой системой нарезов, из которых стреляли снарядами с двумя медными поясками. Фактически это были первые в мире орудия, имевшие канал современного типа. И сейчас, в начале XXI века, из новейших орудий можно стрелять снарядами обр. 1877 г. С тех пор канал орудия претерпел лишь незначительные изменения.

Чтобы подчеркнуть разницу между орудиями с новым и старым каналами, в конце 1877 г. выходит приказ по Военному ведомству, согласно которому орудия с каналами старого типа следует именовать образца 1867 г., а с новыми каналами - образца 1877 г. Увы, многие наши историки со второй половины XX века наивно считают, что все орудия обр. 1867 г. были приняты на вооружение именно в этом году, а обр. 1877 г. соответственно в 1877 г. На самом деле орудия обр. 1867 г. принимались на вооружение с 1865 г. по 1877 г. включительно, а обр. 1877 г. - примерно по 1887 г. Почему примерно? Да потому, что в 1887 г. были разработаны новые орудия с длиной ствола 35 калибров, и их начали называть обр. 1887 г. Это название не прижилось, но последующие пушки перестали называть обр. 1877 г. Хотя канал у них у всех продолжал оставаться образца 1877 г. И в 1902 г. новую 3-дюймовую полевую пушку назвали обр. 1900 г. - по году начала испытаний. С нее и пошла традиция называть орудия по году начала испытаний или принятия на вооружение.

Как уже говорилось, первоначально к орудиям образца 1867 г. были приняты снаряды со свинцовой оболочкой, а в 1880-х годах для них специально разрабатываются снаряды с медными поясками. Однако взаимозаменяемости снарядов с медными поясками для орудий образца 1867 г. и снарядов того же калибра для орудий образца 1877 г. не было, так как пояски их имели разную конструкцию.