Но иттихадистам было уже плевать на любые представления. Они сочли - пора. 21 октября Энвер-паша вступил в должность верховного главнокомандующего, получил права диктатора. Первый свой приказ он отдал адмиралу Сушону: "Турецкий флот должен добиться господства на Черном море. Найдите русский флот и атакуйте его без объявления войны, где бы вы его не нашли". Разногласий не было. Оба, Энвер и Сушон, были горячими сторонниками "сценария Порт-Артура": действовать так же, как когда-то японцы. Напасть внезапно, первым же налетом подорвать силы Черноморского флота и сбросить его со счетов.

У России на Черном море имелось 7 старых линкоров. 2 из них в море уже не выходили, были приклепаны на мертвом якоре - "Георгий Победоносец", где размещался штаб флота, и учебное судно "Синоп". В строю оставались "Иоанн Златоуст", "Евстафий", "Пантелеймон", "Ростислав" и "Три святителя". Кроме того, в составе флота было 2 крейсера, "Кагул" и "Память Меркурия", 26 эсминцев и миноносцев (из них 9 новых), 4 подводные лодки (устаревших), 6 минных заградителей, 2 посыльных судна, несколько транспортов, канонерских лодок и тральщиков.

Полагали, что против Турции этого пока достаточно. У нее было 3 старых линкора - "Хайреддин Барбаросса", "Торгут-Рейс" и "Мессудие", 4 крейсера - "Меджидие", "Гамидие", "Пейк" и "Берк", 2 минных заградителя и 10 эсминцев. Но добавка в виде "Гебена" и "Бреслау" сразу изменила соотношение сил. На русских линкорах стояло по 4 двенадцатидюймовых орудия, а на одном лишь "Гебене" 10 одиннадцатидюймовых и 12 шестидюймовых. Если же учитывать большую скорострельность и дальнобойность его артиллерии, то получалось, что по огневой мощи он равен всем нашим линейным кораблям вместе взятым.

Германия реорганизовала командование союзным флотом, на турецкие линкоры назначили по два капитана, турка и немца, капитанами остальных кораблей стали немцы. Чтобы избежать утечки информации, Сушон вывел флот в море и лишь там 27 октября отдал боевой приказ. Корабли разбивались на отряды. На Одессу направлялись крейсер "Меджидие", минный заградитель "Самсун" и 2 эсминца. "Пейк" должен был рвануть важный кабель Севастополь - Варна. На Севастополь нацеливались "Гебен", минный заградитель "Нилуфер" и 2 эсминца, на Южный берег Крыма - "Гамидие" с эсминцами, на Керчь и Новороссийск - "Бреслау" и "Берк". Все отряды должны были выйти к своим целям 29 октября к 6.00 утра и нанести удары одновременно. Атаковать все важнейшие русские порты.

А наш флот уже три месяца пребывал в напряженном ожидании. Тревожные сигналы поступали изо дня в день, но ничего не случалось. Это притупило бдительность. Адмирал Эбергард держал свои линкоры в Севастополе, в едином кулаке - с одним или двумя из них "Гебен" легко справился бы. Дивизия эсминцев ушла в Евпаторию на учебные стрельбы. В Одессе находились канонерские лодки "Донец", "Кубанец" и минный заградитель "Бештау". В Очакове - заградитель "Дунай", в Батуме - заградитель "Духтау". А из Ставки приказали помочь - в Ялте отстал батальон 62-й дивизии, отправляемой на фронт, его нужно было побыстрее перевезти в Севастополь, к железной дороге. Следовало бы выделить транспорт, но его пока загрузят углем, пока подготовят. Чтобы ускорить дело, Эбергард послал минный заградитель "Прут", стоявший под парами.

28 октября линкоры выходили в море, но от купеческого судна поступило сообщение - в море видели "Гебен". Корабли получили команду вернуться на базу. Ведь положение оставалось непонятным, все еще требовалось не поддаваться на провокации. В море остались бригада тральщиков и дозорный дивизион эсминцев - "Лейтенант Пущин", "Живучий" и "Жаркий". А вечером пришла телеграмма от Янушкевича: "По полученным сведениям Турция решила объявить войну не позднее 24 часов". Эбергард послал приказы минной дивизии в Евпаторию, "Пруту" в Ялту - идти в Севастополь. Ночью доложили с наблюдательного пункта на мысе Сарыч: замечен прожектор большого судна. Подумали, что это возвращается "Прут". В 5.58 сообщили с мыса Лукулл: приближается корабль. А вскоре однозначно уточнили: "Вижу "Гебен" в 35 кабельтовых…"

И тотчас последовал залп пяти гигантских орудий, за ним следующие. Снаряды падали в бухту, рвались в городе. Один попал в Морской госпиталь, другой на Корабельную слободку, зажег домишки бедноты. Бригада тральщиков спешно уходила с моря под прикрытие берега. А из кораблей, находившихся в гавани, "Гебену" начал отвечать старый, доживающий свой век на приколе "Георгий Победоносец". Остальные растерялись, ждали приказа, либо стояли так, что не могли стрелять. Вступили в бой и батареи береговой обороны. На батарею № 16 имени генерала Хрулева попал снаряд, вывел из строя орудие, вспыхнул пожар в пороховых погребах. Штабс-капитан Миронович увлек за собой солдат, бросился тушить пламя, и чудом предотвратил катастрофу.

Но положение оставалось критическим. На рейде стояли заградители с полными комплектами мин, достаточно было попадания в любой из них, чтобы взрыв потопил все ближайшие корабли, порушил порт и город. Спас ситуацию командир дозорного дивизиона эсминцев капитан II ранга Головизнин. Его "Лейтенант Пущин" ринулся в атаку, за ним "Живучий" и "Жаркий"… Это выглядело просто самоубийством. Три маленьких кораблика устаревшей постройки, стреляя из малокалиберных пушчонок, пошли на гигантский крейсер. Но Головизнин добился чего хотел, "Гебен" перестал бить по городу и порту, перенес огонь на него. Были попадания в кубрик, в рубку, дыра зияла под носовой трехдюймовкой, но развороченный и горящий миноносец продолжал идти на врага. Снаряды сбили его трубы, он замедлял ход. Все же пустил торпеду издалека, без шансов попасть. И "Гебен"… струсил. Испугался отчаянной атаки подбитого миноносца, а следом приближались еще два. Да и батареи береговой обороны оправились от неожиданности, их снаряды ложились все ближе. "Гебен" развернулся и стал уходить.

Самым обидным оказалось то, что вражеский корабль безнаказанно прогулялся… по минным заграждениям. Они имели систему централизованного электрического включения, и их обесточили - ждали возвращения "Прута". Офицер, ведавший главным рубильником, оказался тупым педантом, без приказа не включал. А пока в суматохе спохватились, "Гебен" уже сошел с минных полей. Ведь бой шел всего 25 минут. На "Лейтенанте Пущине" было 7 убитых и 11 раненых, на батарее Хрулева 6 убитых и 12 раненых, в Морском госпитале погибло 2 и было ранено 8 человек. Но дело этим не кончилось. Из Ялты шел практически беззащитный заградитель "Прут". По счастью, он не успел взять на борт злополучный батальон, и "Гебен" встретил его у мыса Фиолент. Вот такая добыча Сушона вполне устраивала, он потребовал от "Прута" сдаться. Его командир лейтенант Рогусский отказался. "Гебен" открыл огонь с дальней дистанции, ничем не рискуя, как по мишени. Разрывы вызвали пожар, а на борту "Прута" было 750 мин. Рогусский приказал команде спасаться, а сам остался на корабле и открыл кингстоны.

С ним остался и судовой священник, иеромонах Бугульминского монастыря о. Антоний (Смирнов). Моряки кричали ему, чтобы прыгал, предлагали место в шлюпке. Но часть шлюпок разбило при обстреле, люди гроздьями цеплялись за борта уцелевших, и о. Антоний не хотел отнимать у кого-то шанс на жизнь. Он успел надеть ризу, один стоял на палубе тонущего корабля, благословлял матросов, подняв Евангелие. Потом, исполняя долг до конца, пошел искать Рогусского для последней исповеди. "Прут" пошел на дно. Но наверное, молитва о. Антония дошла до Господа, никто из команды не утонул в студеной октябрьской воде. Никто не попал в плен. В это время к Севастополю подоспела минная дивизия и была послана навстречу "Пруту". А "Гебен", заметив эсминцы, предпочел удрать. Когда русские корабли подошли к месту трагедии, 300 моряков теснились в шлюпках, плавали в воде - и кричали "ура". В честь подвига своего капитана и священника…

Вражеский флот наделал бед и в Одессе. Здесь была потоплена канонерская лодка "Донец", повреждены канонерка "Кубанец", заградитель "Бештау", четыре гражданских парохода. Неприятельские снаряды попали в сахарный завод, трамвайную станцию, нефтяной резервуар. Береговая артиллерия в Одессе была слабой, но начала отвечать, было несколько попаданий в турецкие корабли, и они ушли. Крейсер "Гамидие" обстрелял Феодосию - абсолютно беззащитную и не имевшую никаких военных объектов. "Бреслау" и "Берк" потопили в Керченском проливе рыбачьи лодки и набросали мин, на них потом подорвались два парохода. А крейсера противника проследовали к Новороссийску и обстреляли его - сгорел хлебный амбар, сбило трубу цементного завода. При этом на берег в одиночку высадился турецкий офицер (видать, обкурившийся анаши) и потребовал сдать город. Его тут же арестовали, а корабли убрались.

В общем, никакого "Порт-Артура" у Сушона не получилось. Его флот только набезобразничал, не сумев нанести русским значительных потерь. Но это была уже не провокация, а настоящее нападение. Тем не менее даже в такой ситуации турки пытались водить за нос своих противников. Великий визирь пожелал встретиться с русским послом в Стамбуле, выражал "горькое сожаление" и сваливал вину на немцев - дескать, Турция здесь вообще ни при чем. Османский посол в Питере явился к Сазонову, заверял, что Стамбул готов начать переговоры о компенсациях за ущерб, может пообещать, что больше не будет. Сазонов даже теперь не отказывался от переговоров, но потребовал для начала удалить немцев из армии и флота. Иттихадистов это "почему-то" не устроило.

А турецкий посол в Париже представил министру иностранных дел Франции Делькассе вообще сногсшибательное заявление. Дескать, их эскадра встретила "к северу от Босфора" русский отряд, в "огневом контакте" потопила минный заградитель и случайно "нанесла повреждения одному из русских портов", но Турция великодушно соглашалась… простить России ее агрессивные действия, "не считать инцидент поводом к войне" и даже "вернуть пленных" (которых у нее не было). Зато наша страна сочла "инцидент" уже войной, 31 октября объявила ее официально. Царь подписал Манифест: "С полным спокойствием и упованием на помощь Божью примет Россия это новое против нее выступление старого утеснителя христианской веры и всех славянских народов. Не впервые доблестному русскому оружию одолевать турецкие полчища, покарает оно и на сей раз дерзкого врага нашей Родины".

На брошенный вызов Черноморский флот ответил адекватно, эскадра из 5 линкоров бомбардировала Трапезунд. Англия и Франция медлили, русским пришлось напоминать им о союзнических обязательствах. Но турки, несмотря на дипломатические клоунады, с ними тоже не церемонились. Без предупреждения открыли огонь по британскому эсминцу, патрулировавшему вблизи Дарданелл. 5 ноября Париж и Лондон объявили войну Османской империи. Зато Турция играла в "миролюбие" еще неделю. Лишь 12 ноября обнародовала фирман, что на нее коварно напали, и провозгласила "священную войну" с "неверными".

23. Баязет и Кеприкей

В 1914 г. в Российскую империю входили не только нынешние Грузия, Армения и Азербайджан, но и северо-восточная часть Турции - Зачорохский край (лежащий за р. Чорох) и широкая полоса от Черного моря до границы с Ираном с городами Артвин, Ардануч, Ардаган, Карс, Сарыкамыш, Кагызман, Игдырь и др. Для боевых действий этот театр был очень сложным. Высокие горные хребты шли в различных направлениях, крупные контингенты войск могли продвигаться лишь по долинам. Из одной долины в соседнюю можно было попасть по перевалам, а они были наперечет. Основная дорога, связывавшая Турцию и российское Закавказье, шла от Пассинской до Араратской долины. С турецкой стороны ее запирала мощная крепость Эрзерум, с российской - крепости Карс и Александрополь (позже Ленинакан, ныне Гюмри). В Аджарию и Западную Грузию вела дорога по берегу Черного моря. Здесь стояла русская Михайловская крепость. Существовал и обходной путь через Иранский Азербайджан. На этом направлении османские рубежи охраняла крепость Баязет.

Турция располагала 4 армиями общей численностью 800 тыс. штыков и сабель. 1-я и 2-я (вместе 250 тыс.) должны были защищать от возможных атак Стамбул, Босфор и Дарданеллы. 3-я развертывалась вдоль русских границ и наступала на Закавказье. 4-я базировалась в Сирии для действий на Суэц и Египет. Кавказское направление считалось главным. 3-я армия состояла из 3 корпусов, 2 отдельных пехотных и 5,5 кавалерийских дивизий (100 батальонов, 35 кавалерийских эскадронов - 180 тыс. штыков и сабель, 112 пулеметов и 224 орудия). Кроме регулярных войск, турки подняли 130 тыс. курдской конницы. Позже должны были подойти арабы, войска из Месопотамии, Стамбульский корпус.

Планировалось ударить от Эрзерума на Карс, уничтожить обороняющиеся русские части и двигаться на Эриван. На флангах готовились вспомогательные удары. На левом - на Батум и Ардаган с последующим выходом на Тифлис, на правом - через Иранский Азербайджан на Нахичевань и Баку. Дальше следовало наступать на Северный Кавказ. Турки были уверены, что их поддержат местные мусульмане, заранее назначили наместника, эмигранта из России Мехмеда Фазыл-пашу Дагестани. А руководство операцией оставил за собой сам Энвер-паша, он никому не хотел уступать победных лавров. Но в горах не хватало дорог, сложно было снабжать массу войск, и 3-ю армию разбросали по разным населенным пунктам, первый эшелон в 100–200 км от границы, второй в 250–350 км, третий в 450–500 км. Чтобы собрать их, требовалось 30–40 дней. Именно поэтому турецкие дипломаты тянули время, старались выиграть недельку-другую.

В России Кавказский округ был преобразован в отдельную армию. Ее главнокомандующим (с правами главнокомандующего фронтом) стал наместник на Кавказе Воронцов-Дашков, старый и опытный администратор. Но на нем же оставалось управление краем. А фактическое командование перешло к его помощнику по военной части генералу Мышлаевскому. Он был теоретиком, а не практиком, преподавателем Академии генштаба. Но начальником штаба армии стал боевой генерал, 52-летний Николай Николаевич Юденич. Сын московского чиновника, он окончил Александровское училище и академию. Прославился в японскую. Под Мукденом 18-й стрелковый полк, которым он командовал, выдержал удар 2 дивизий, сорвал охват всей русской армии. Юденич, дважды раненный, был награжден Георгиевским оружием. Перед войной он возглавлял штаб Кавказского округа, досконально изучил местные условия. Один из подчиненных вспоминал, что это был "строгий, но справедливый отец-начальник": "Удивительно простой, он быстро завоевал сердца. Всегда радушный, он был широко гостеприимен. Его уютная квартира видела многих сотоварищей по службе".

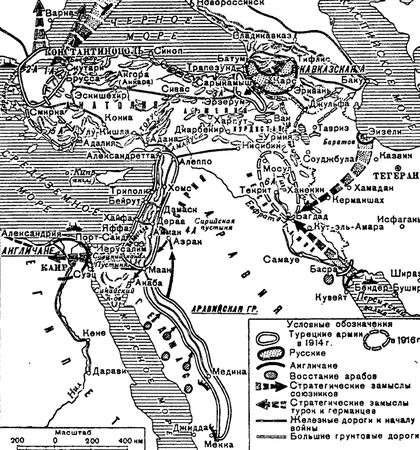

Планы и развертывание сил на азиатском театре войны

На бумаге в армии числилось 153 пехотных батальона, 175 казачьих сотен и 350 орудий, но части 2-го Туркестанского корпуса взамен ушедших Кавказских корпусов только начали прибывать. Великий князь Николай Николаевич даже допускал, что турки сперва возьмут верх, и Закавказье придется временно оставить. Но это пагубно сказалось бы на настроениях народов Кавказа, Турции, Ирана. А пассивная оборона на протяжении 720 км была заведомо гибельной, противник получал возможность сконцентрировать силы и прорваться где угодно. Поэтому решено было все же наступать. Перехватить инициативу, занять ключевые пункты и перевалы. Из-за нехватки сил командование было вынуждено импровизировать, вместо корпусов и дивизий для прикрытия тех или иных направлений составлялись смешанные группы и отряды.

Основная, 1-я группа под началом командира 1-го Кавказского корпуса генерала Берхмана сосредотачивалась у Сарыкамыша и должна была наступать на Эрзерум. Левый фланг Сарыкамышского отряда прикрывал небольшой Ольтинский, а правый - Кагызманский. Общий состав группы определялся в 54 батальона, 56 сотен конницы и 160 орудий. 2-я группа насчитывала 30 батальонов, 66 сотен и 74 орудия и действовала восточнее. Командовал ею Дмитрий Константинович Абациев, старый вояка, выслужившийся из низов, имевший три степени солдатского Георгия. Его войска разделялись на Эриванский, Макинский и Азербайджанский отряды. Они должны были наступать на юг, на Баязет, Ван и Котур, преградить туркам путь в Иранский Азербайджан и Российскую Армению. 3-я группа (16 батальонов, 6 сотен и 32 орудий) прикрывала Аджарию и черноморское побережье Грузии. 4-я охраняла границу с Ираном в ней было всего 4 батальона, 14 сотен и 4 орудия. 5-я группа составляла армейский резерв в Тифлисе и охраняла тылы.

1 ноября, на следующий день после объявления войны, Эриванский и Макинский отряды с двух сторон двинулись на Баязет. Основой Эриванского была 2-я Кавказская казачья дивизия Абациева, а в авангарде шла 2-я пластунская бригада генерала Гулыги. Пластуны, казачья пехота, были особыми частями. Они славились исключительной выносливостью, могли двигаться почти без привалов, без дорог и на маршах нередко опережали конницу. Отличались боевым мастерством, меткостью в стрельбе. Но предпочитали драться холодным оружием, причем молча - без криков, без выстрелов, с ледяным спокойствием. Врагов такое поведение ошеломляло. Из-за своих маршей и переползаний пластуны всегда были обтрепанными, но это считалось шиком, было их привилегией - выглядеть оборванцами. Они сохранили и старинный дух казачьей вольницы, важные вопросы решали на кругу, а командиры у них были настоящими "батьками". Кстати, одним из батальонов бригады командовал наследник иранского престола Амманула Мирза, и считал это за честь.

Турки знали, что у русских мало войск и не ожидали столь быстрого вторжения. Они сосредотачивались на тыловых рубежах, а в бои вступили лишь передовые заслоны и курдское ополчение. Пластунов пробовали остановить на Чингильском перевале. Первого раненного Гулыга публично расцеловал и поздравил "с Георгием". Подвезли орудия, сбили противника и заняли перевал. В селе Аграпат армяне встретили казаков с радостью. Есаул Куркин вспоминал: "Старые крестьяне. Бьют себя кулаками в грудь и каждому пластуну сообщают: "Кристун!.. Кристун! - то есть христиане. "И мы кристуны!" - отвечают пластуны". На следующем, Мысунском перевале, оборона была уже сильнее, закрепились 2 батальона турок. Пластуны атаковали в лоб, а с фланга Абациев направил 1-й Лабинский казачий полк Рафаловича. 200 врагов изрубили, остальные сдались. У наступающих было 6 убитых и 5 раненых. Дорога на Баязет открылась, конница ринулась вперед.