11 июля 1867 года царь подписал указ о создании Туркестанской губернии. Военные чины, призванные осуществлять административную власть в регионе, были объявлены 14 июля. Генерал Крыжановский, генерал-губернатор Оренбургской области, возражал против решений комиссии, членом которой состоял. Он доказывал, что опасно предоставлять полную административную автономию региону, столь удаленному от столицы империи и столь изолированному от нее пустынями. Более того, он полагал, что крайне нецелесообразно разрушать единство командования в регионе казахских степей.

Район степей был преобразован в следующем году в соответствии с рекомендациями Степной комиссии. 21 октября 1868 года создали три новых центра: Уральск, Тургай и Акмолинск. В Акмолинске, относившемся к Туркестанской губернии, это не вызвало инцидентов. В Уральске и Тургае же преобразования 1868 года стали поводом для крупных антироссийских мятежей, что положило конец порядку, сохранявшемуся с 1822 года. Они окончательно похоронили власть и привилегии местной аристократии. Племенные мятежи приобрели масштабы священной войны, и, чтобы подавить их, потребовалось вмешательство армии. Через несколько месяцев вновь вспыхнуло восстание казахских племен региона Мангышлак, где русские деревни атаковали более десяти тысяч повстанцев. Пока шло завоевание, Туркестанская губерния также подвергалась территориальным изменениям. В 1868 году земли, изъятые у Бухары, образовали Зеравшанский округ, а земли, изъятые у Хивы пятью годами позже, стали военной зоной в районе Амударьи.

Устройство губерний

В Средней Азии территориальная организация была создана такая же, как в России, – область, уезд, участок, – но вся власть там принадлежала военным. Наряду с российской властной вертикалью и учреждениями было позволено функционировать местным юридическим и политическим институтам. Российское командование осуществляло контроль над процедурами выборов и назначений судей, которые избирались населением на три года. Но по делам, не затрагивающим интересы российских подданных или политику, решения выносились согласно стандартам прошлого. И за исключением тех случаев, когда подсудимый сам требовал юрисдикции российского военного суда, чиновники России не вмешивались. В сельской местности предусматривались выборы старца (аксакала), получающего жалованье, на три года. На практике же он почти всегда, как и в прошлом, назначался исходя из его принадлежности к элитной группе. Несколько деревень (кишлаков) объединялись в административную единицу под названием волость и были представлены ассамблеей избирателей, по одному от пяти семейных хозяйств. Это позволяло выбрать волостного главу и судей. Те же принципы действовали в стойбищах кочевников.

Фактически русское вмешательство в дела местных учреждений было весьма ограниченным. В течение продолжительного времени местные и российские власти сосуществовали на весьма свободной основе. Когда российская администрация брала на себя надзор за местными назначениями, система давала сбои. Люди избирались по принципу близости к российским властям и мнимого влияния на них. Быстро развились соглашательство и коррупция. Недостатки такого взаимодействия не замедлили проявиться. Генерал фон Кауфман раньше всех понял, что необходимы реформы. По его мнению, следовало укреплять российскую власть в Туркестанской губернии. С этой целью он составил план, который не был реализован. Губернию сотрясли скандалы, в них были замешаны его ближайшие соратники, такие как генерал Головачев. Преемник фон Кауфмана генерал Черняев попросил правительство послать комиссию по проверке Туркестанской губернии.

Группу дознавателей, прибывшую в Ташкент в конце 1882 года, возглавлял Ф. К. Гирс. Его задачей было проверить работу региональной администрации и предложить план реформ. Комиссия Гирса обнаружила, что на всех уровнях российской администрации имели место вопиющие злоупотребления. Комиссия также подвергла критике сам характер организации Туркестанской губернии, отметив одновременное существование четырех отдельных норм права: Сырдарьинская область управлялась согласно нормам 1867 года; Зеравшанская – временными нормами, выработанными фон Кауфманом в 1868 году; Амударьинская область – временными указами губернии от 1874 года; и, наконец, в Фергане – нормами, предусмотренными планом фон Кауфмана 1873 года. Комиссия Гирса предложила учредить специальный комитет по всеобъемлющему реформированию управления краем, направленному на децентрализацию власти.

Для этого требовались внушительные территориальные корректировки. Дело осложнялось тем, что губернатор Семиречья, генерал Колпаковский, стоял рангом выше Черняева и его нелегко было заставить подчиняться приказам. Степная губерния генерала Колпаковского была структурирована так, что Семиречье было отторгнуто от Туркестанской губернии, а Акмолинск и Семипалатинск – от Восточной Сибири. Туркестанская губерния ограничивалась областями Сырдарьи и Ферганы, а также районом Зеравшана.

Вопрос о реформах получил развитие после того, как генерал Черняев, спровоцировавший ряд инцидентов из-за своего авторитарного правления и неуклюжих маневров в стиле своего предшественника, был заменен генералом Н. О. Розенбахом. В то время как генерал Розенбах принимал новую должность, в Санкт-Петербурге комиссия Игнатьева работала над решениями комиссии Гирса и выдала законодательный акт 1886 года, который подвергался серьезным изменениям вплоть до революции 1917 года. Первейшей целью нового законодательного акта было постепенное включение Туркестанской губернии в состав империи, посредством влияния на политическую и экономическую жизнь местного населения и в то же время некоторого ограничения чрезвычайных полномочий российской власти.

Генерал-губернатор, подчинявшийся военному министру, с 1886 года больше не был единственным вершителем судеб, для помощи ему был создан совет из гражданских и военных чиновников. Исполнительным органом должна была стать канцелярия генерал-губернатора, разделенная на три отдела: первый отдел решал административные проблемы, второй – аграрные, вопросы образования и т. п., третий отдел занимался всеми финансовыми проблемами, статистикой и местными филантропическими учреждениями. Наконец, одной из главных функций канцелярии была дипломатия. С 1899 года дипломатическими вопросами стал заниматься представитель МИДа, специально наделенный ответственностью за отношения с зависимым эмиратом и ханством.

Одной из важных новаций было создание независимой судебной власти по отношению к военному судопроизводству. Члены российской администрации Туркестанской губернии крайне враждебно восприняли законодательный акт 1886 года. Генерал-губернатор и его окружение жаловались на ослабление российской власти, предупреждая, что последствием его могла стать потеря влияния России в регионе. Фактически же власть генерал-губернатора едва ли ограничивалась совещательной ролью.

Снижение авторитета и влияния России на местных жителей происходило, как представляется, не из-за политических или юридических ограничений, но просто из-за скандалов, имевших место во время правления фон Кауфмана, и особенно по вине его преемников, которые не знали, как себя поставить перед лицом своих помощников или подчиненных. В отдаленной колонизированной Туркестанской губернии каждый российский глава имел склонность считать себя князьком с неограниченными полномочиями. Такое поведение провоцировало частые столкновения с мусульманским населением. В последующие годы вновь предлагались проекты реформ, но единственным значимым политическим изменением было то, что внес барон А. В. Вревский, правивший с 1889 по 1898 год. Он предусмотрел для Ташкента особый статус после холерных бунтов 1892 года. На самом деле Вревский рассчитывал на восстановление власти генерал-губернатора в статусе 1867 года. Но на практике его план свелся к упразднению функции главного старейшины Ташкента как главы местной полиции и замене его русским подданным. После восстания 1898 года был восстановлен принцип, по которому все административные кадры из коренного населения больше не избирались, но назначались генерал-губернатором, поскольку Туркестанская губерния объявлялась территорией государственных беспорядков.

Территориальные изменения

В этот период реальными организационными мероприятиями в Туркестанской губернии были территориальные изменения. Закаспийский регион, завоеванный между 1869 и 1885 годами, который подпадал вначале под юрисдикцию генерал-губернатора, был изъят у него и передан в ведение военного министра. В 1898 году организация Туркестанской губернии была полностью пересмотрена, частично, без сомнения, в результате амбициозного стремления генерала Куропаткина видеть себя фактическим наместником. На самом деле этот пост предназначался генералу С. К. Духовскому, и лишь через несколько лет Куропаткин стал наконец генерал-губернатором Туркестанского края. В результате была образована более обширная Туркестанская губерния, включавшая пять регионов: Сырдарьинскую, Ферганскую, Самаркандскую области, Закаспийский регион и Семиречье. Ташкент стал столицей всей губернии и Сырдарьинской области.

Степная губерния вновь была сведена к Акмолинской и Семипалатинской области. Между тем Тургайская и Уральская области управлялись раздельно и подчинялись министру внутренних дел. Наконец, Бухара и Хива сохраняли статус протекторатов. Территориальная реорганизация продолжалась до революции 1917 года, но всегда подразумевала угрозу аннексии Бухары, которая, однако, не реализовывалась.

В период между завоеванием и революцией 1905 года политика России в отношении Средней Азии может показаться неопределенной и нечеткой. Тем не менее в ней прослеживаются определенные принципы. Прежде всего Россия стремилась не сближаться с покоренными народами, но держать их в покорности. Они не были русскими подданными и, как инородцы, не привлекались на военную службу. Другими словами, не допускалось их смешивание с русским населением, даже временно.

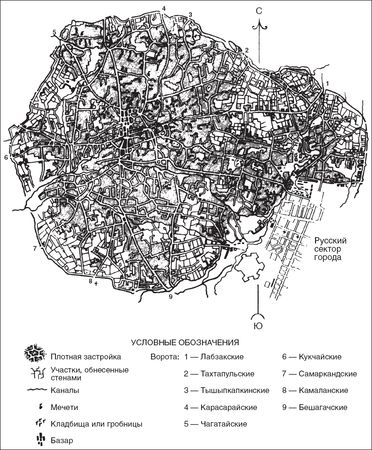

Старый Ташкент, около 1890 г.

Судебная и административная деятельность, по крайней мере на местном уровне, оставалась в распоряжении коренных жителей, и с чисто практической точки зрения – под контролем мусульманского духовенства. В Туркестанской губернии, в частности, российские власти предпочитали политическую линию фон Кауфмана, который игнорировал ислам и мусульманское общество. Политическое устройство основывалось на определенном принципе: управлять населением без вмешательства в его дела и прежде всего упрощать механизм колониального господства.

И все же одно весьма отчетливое различие между югом региона и большей частью казахской равнины становится очевидным. Сознавая силу ислама, российские власти просто игнорировали его. На казахской равнине, где население сравнительно недавно было обращено в ислам, царские чиновники стремились уничтожить структуру традиционного общества и подорвать влияние местной власти. Постоянной перекройкой казахского региона и рассеянием племен по нескольким районам российские власти надеялись расчленить существующие государственные образования.

Однако такая политика, очевидно, не дала положительных результатов, и события после 1905 года подтвердили это. В 1886 году в материалах, собранных по запросу В. П. Наливкина, значилось заявление генерала Н. И. Гродекова, отмечавшего, что Россия провалила свою политику в Казахстане. Ислам, по его словам, быстро распространялся среди кочевников. Одним из признаков этой тенденции, приведшей к неудаче России, было желание кочевников отказаться от традиционного права и принять мусульманское право (шариат). В конце концов, признавал Гродеков, влияние традиционных старейшин едва ли пострадало от русских.

Если в первые годы присутствия в Средней Азии российские власти активно занимались решением проблем функционирования собственной администрации, то вскоре им стало ясно, что игнорирование проблем местного населения едва ли возможно. Местные жители, ожидая улучшения и изменения условий своей жизни, постепенно стали реагировать на колониальные методы правления, произошедшие социальные и экономические перемены. Так, около 1880 года азиатский регион стал осознавать свои национальные и даже социальные проблемы. С этого времени Россия не могла игнорировать ислам.

Предпосылки конфликта

В течение нескольких лет во всей Средней Азии сохранялось определенное спокойствие. Создавалось впечатление, что местные народы покорились своей судьбе или что Россия располагает достаточной мощью, чтобы усмирить их. В казахских степях старая знать истощила силы на серию кровавых выступлений против завоевателей в период между 1783 и 1870 годами, наиболее мощным из которых было повстанческое движение султана Кенесары Касымова. Местные старейшины больше не могли прилагать серьезные усилия для объединения племен и сопротивления русским.

Но с 1890 года колонизация сельских районов взрывает относительное спокойствие. В 1891–1892 годах первая массовая волна русских и украинских поселенцев хлынула на равнину, на свободные целинные земли. Между 1896 и 1916 годами более миллиона крестьян из России осели в Тургайской и Акмолинской областях, а также на киргизских землях, вызвав резкое сокращение пастбищ, уменьшение численности домашнего скота и снижение жизненного уровня кочевников, который и без того был низким. Поэтому конфликты между русскими поселенцами и местным населением на равнинах происходили ежедневно, а в 1916 году разразился неизбежный кризис.

Население юга – плотно заселенной территории оазисов, земли древней цивилизации – вряд ли позволило допустить колонизацию русскими сельской местности, как это случалось на казахских равнинах и в киргизских предгорьях. Поселенцы не появлялись там вплоть до начала XX века. Тогда их было немного, а пахотных земель – еще меньше, поэтому даже небольшой приток вызывал столкновения между русскими и местными жителями.

Что глубоко изменило экономическую, социальную и культурную жизнь Туркестанской губернии, так это постройка железной дороги, которая преобразовала территорию – позволила развить текстильную промышленность и способствовала прибытию многих русских рабочих. Вдоль железнодорожной линии появились новые города с чисто русским населением. Кроме того, старые города Юга быстро приобрели характер "колониальных" благодаря соседству современных европейских кварталов, населенных исключительно русскими. Здесь тоже хватало поводов для конфликтов. Социальные и политические волнения, которые происходили в XX веке между самими русскими в этих городах, распространились на местное население, которое трактовало их исходя из собственных интересов.

В отношении России к местному населению преобладала двойная заинтересованность: ограничение влияния татар и ослабление ислама. Эта политика была инициирована и проводилась в жизнь генералом фон Кауфманом, который искренне стремился постичь дух того сообщества, которым ему довелось управлять. Он понимал, что татары были до прихода русских подлинными "колонизаторами" Средней Азии. После захвата этой территории генерал осознал необходимость противодействия влиянию татар и ислама на кочевников равнин.

Было необходимо, с одной стороны, противодействовать контактам среднеазиатов с их единоверцами на Волге и претензиям татар распространить на регион юрисдикцию Духовного управления Оренбурга. С другой стороны, не следовало оказывать какую-либо поддержку исламу. И лучшим средством для этого, по мнению фон Кауфмана, являлись отнюдь не нападки на ислам – что только укрепляло бы в мусульманах веру, – но, наоборот, действовать так, словно проблем с мусульманами и исламом вовсе не существует. Этому правилу фон Кауфман следовал всегда. Он игнорировал ислам. Он понимал, что ислам был силой, вокруг которой могли объединиться покоренные народы, что спокойствие в регионе лишь относительно.

Однако первые признаки сопротивления местного населения стали появляться лишь при его преемниках. Российская власть страшилась возможных восстаний населения под предводительством коварных и фанатичных религиозных авторитетов. Сам статус покоренных народов питал этот страх. Не принимая мусульман в подданство и не привлекая их на военную службу, имперские власти надеялись избежать формирования местной армии, сражающейся современным оружием. Русские явно стремились поддерживать неравенство в своем новом владении, полагая, что это путь к умиротворению. В 1882 году комиссия Гирса докладывала о прецеденте с восстанием сипаев (1857–1858) и невозможности размещения в Средней Азии более 30 тыс. русских войск. Их, по его мнению, было недостаточно, чтобы справиться с основными силами местных отрядов, организованных, оснащенных и способных пользоваться современным оружием.

Замена генерала фон Кауфмана совпала со временем, когда империя претерпевала большие перемены. Убийство Александра II ознаменовало эпоху политической реакции, которая распространилась и на Среднюю Азию. Преемник Черняева, генерал Розенбах, подвергал резкой критике политику фон Кауфмана, объявив ее несостоятельной. Фон Кауфману представлялось опасным проникновение ислама в казахскую среду и погружение мусульман в собственную культуру. Он заботился о русификации местной элиты, внедрении русской культуры и христианской цивилизации даже в среду простонародья. В конце концов фон Кауфман был обескуражен явно растущим "неуважением" к российской власти.

Восстание

Начиная с 1885 года, когда российские власти никак не могли прийти к единому мнению относительно управления в азиатском регионе, местное население периодически устраивало мятежи. Все восстания следовали одному образцу. Формально они были религиозными и превращались порой в настоящие священные войны, в ряде случаев их целью провозглашалось восстановление Кокандского ханства. Обычно их возглавляли религиозные лидеры, часто представители суфийских орденов, а войско формировалось из дехкан и городских ремесленников, чей жизненный уровень значительно ухудшился с развитием капитализма. Волнениям способствовали в значительной степени конкуренция русской промышленности, хаос в аграрных отношениях, обезземеливание дехкан и, наконец, вседозволенность администрации и русских в целом.

В конце XIX века российский этнограф Наливкин, отличавшийся знанием языков и обычаев Средней Азии и сыгравший позднее, в 1913 году, заметную роль в культурной и политической жизни региона, отмечал: "Скандалы с участием чиновников, разразившиеся в 1902 году, приоткрыли занавес, который скрывал обширное и грязное болото, и все же мне кажется, что эти административные эксцессы нигде не достигали столь гигантских размеров, как в Андижанском уезде к концу 90-х и около 1900 года".

Восстания конца XIX века, вызванные возмущением, ожесточением и крайней нищетой населения, были похожи друг на друга массовым, анархистским и спонтанным характером. Они не получали никакой внешней поддержки и с легкостью подавлялись, поскольку повстанцы пользовались лишь таким оружием, как палки и косы, и опирались лишь на свою веру.