Хантингтон замечает, что западному демократу было легче вести диалог с советским марксистом, чем с русским традиционалистом. "Конфликт между либеральной демократией и марксизмом-ленинизмом был конфликтом идеологий, которые, невзирая на все различия, хотя бы внешне ставили одни и те же основные цели: свободу, равенство и процветание. Но Россия традиционалистская, авторитарная, националистическая будет стремиться к совершенно иным целям" . Любопытно, что подобную мысль высказывал еще К. Н. Леонтьев, находясь в противоположном лагере. Либерализм и коммунизм он считал эвдемонистическими идеологиями, основанными на утилитарном идеале, ведущими к вторичному упрощению. "Изучая киновии, – писал Леонтьев, – можно допустить, что коммунизм, не как всеобщий закон, а как частное проявление общественной жизни, возможен, но лишь под условием величайшей дисциплины и даже, если хочешь, страха. Эта дисциплина, этот страх не материальной природы; это несокрушимая идеальная узда веры, любви и почтения" . Естественно, что с последователями Леонтьева Хантингтон вести диалог не мог.

Для смены цивилизационной идентичности необходимо соблюдение трех условий: этого должна хотеть элита, народ должен быть готов к этому шагу и, наконец, господствующие группы цивилизации, в которую хочет влиться "новообращенный", должны иметь желание принять его. В случае с Россией не выполняется ни одно условие. "И если русские, перестав быть марксистами, не примут либеральную демократию и начнут вести себя как россияне, а не как западные люди, отношения между Россией и Западом опять могут стать отдаленными и враждебными" , писал Хантингтон в статье 1993 г. Через три года в своей книге он эту мысль несколько переформулировал: "когда русские перестали вести себя как марксисты и стали вести себя как русские, разрыв между ними и Западом увеличился" . Свою категоричность Хантингтон обосновывает результатами выборов в Государственную думу 1993 г., где большинство голосов получили партии антиреформаторские и националистические, и результатами первого тура выборов президента 1996 г., когда 52 % избирателей проголосовали за националистических и коммунистических кандидатов.

Этот результат был неизбежен, ибо политические лидеры могут перенимать элементы западной культуры, но полностью подавить свою исконную культуру им не по силам. С другой стороны, занесенный вирус западной культуры трудно убить. Политические лидеры могут порождать "разорванные страны, но не могут сотворить западные страны. Они могут заразить страну шизофренией культуры, которая надолго останется ее определяющей характеристикой" .

Здесь опять хочется вспомнить Данилевского, который еще в XIX в. писал, "что Европа не признает нас своими. Она видит в России и в славянах вообще нечто ей чуждое, а вместе с тем такое, что не может служить для нее простым материалом, из которого она могла бы извлекать свои выгоды, как извлекает из Китая, Индии, Африки, большей части Америки и т. д." . Выходит, что за сто двадцать пять лет изменилось только то, что разрушилась колониальная система, и четыре названные цивилизации превратились в полноправных участников политического процесса.

Любопытно, что если в статье 1993 г. Хантингтон называет интересующую нас цивилизацию "православно-славянской", то в книге 1996 г. она называется исключительно "православной". И не случайно, ведь существуют и неславянские православные страны: Грузия, Румыния и особенно Греция, которая является заметным игроком на европейском геополитическом поле. Балканские войны заставили православные страны задуматься о греко-сербо-болгарском альянсе, который бы смог противостоять вторжению ислама, осуществляемому альянсом Албания – Турция. "С исчезновением советской угрозы "противоестественный" союз Греции с Турцией потерял всякое свое значение, и вот уже мы видим эскалацию напряженности между ними, усиление конфликтов из-за Эгейского моря, Кипра, их военного баланса, их роли в НАТО и Европейском Союзе, а также их отношений с Соединенными Штатами" . Кроме того, Греция становится надежным экономическим партнером России.

Осколки Советского Союза Хантингтон также старался собрать в религиозном порядке, когда "православные Беларусь, Молдова и Украина тяготеют к России, а армяне и азербайджанцы воюют друг с другом, в то время как их русские и турецкие братья пытаются поддержать их и остановить конфликт. Российская армия воюет с мусульманскими фундаменталистами в Таджикистане и мусульманскими националистами в Чечне" . Общую схему рассуждения можно считать верной, однако не со всем здесь можно согласиться. Православная Молдова никогда не тяготела к России, а стремилась к интеграции с Румынией, а через нее – с Западом. Первым симптомом подобных приоритетов стала замена кириллического алфавита на латиницу в 1989 г. и принятие закона "О статусе государственного языка Молдавской ССР", который спровоцировал кровопролитный конфликт в Приднестровье. Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика получала защиту и поддержку России в гораздо большем объеме, чем Сербия в Балканском конфликте, а Молдову можно было бы назвать "блудной дочерью" православной цивилизации. Хантингтон обращает внимание на то, что "в феврале 1994 года пророссийские партии одержали внушительную победу на парламентских выборах", однако союзу Молдовы с Россией не суждено было сбыться – камнем преткновения оставался приднестровский конфликт, неурегулированный по сей день.

Другая "блудная дочь" – Грузия. Первым президентом этой страны в 1991 г. стал 3. К. Гамсахурдиа (1939–1993). Его националистическая и русофобская политика привела к обострению отношений с Россией и вызвала кровавые конфликты в Южной Осетии и Абхазии. "И лозунг, который выбросил Звиад Гамсахурдиа, лозунг "Грузия – для грузин", подразумевавший господство коренной нации над так называемыми малыми народами, по воле Сталина и его окружения оказавшимися на территории Грузинской ССР, в немалой степени способствовал раздуванию националистической истерии. Представителям национальных меньшинств предлагалось ассимилироваться или покинуть пределы Грузии" .

Второй президент Грузии – Э. А. Шеварднадзе – так и не смог развернуть свое государство в сторону России. Исторически не оправдалось утверждение Хантингтона о том, что размещение трех российских военных баз на территории Грузии в 1994 г. "возвратило настроенную на независимость Грузию в российский лагерь" . Недовольство грузин правлением Шеварднадзе вылилось в 2003 г. в "революцию роз". В результате Грузия сделала свой выбор в пользу Запада. Грузинский феномен Хантингтон объясняет следующим образом: "Исторические взаимоотношения и соображения баланса власти также заставляют некоторые страны сопротивляться влиянию своих стержневых стран. И Грузия, и Россия – православные страны, но грузины исторически сопротивлялись российскому господству и тесным связям с Россией" .

Таким образом, России внутри православной цивилизации после развала Советского Союза удалось достичь консенсуса со славянскими странами – Украиной, Белоруссией, Приднестровской Молдавской Республикой – и не удалось – с неславянскими православными странами – Молдовой и Грузией.

Чтобы сберечь западную цивилизацию Хантингтон рекомендавал в том числе "признать Россию как стержневую страну православной цивилизации и крупную региональную державу, имеющую законные интересы в области обеспечения безопасности своих южных рубежей" . Он с пониманием относился к желанию России защитить своих сербских братьев, но конфликт в Чечне рассматривал как войну с чеченским народом.

Несмотря на то, что Хантингтон, являясь сторонником цивилизационного подхода и все свое внимание уделяя моменту конфронтации цивилизаций, в конце книги приходит к выводу, что ради сохранения мира "людям всех цивилизаций следует искать и стремиться распространять ценности, институты и практики, которые являются общими и для них, и для людей, принадлежащих к другим цивилизациям" . Осознание этой и других моральных ценностей формирует "Цивилизацию" с большой буквы, которая является общей для всех. "В более масштабном столкновении, глобальном "настоящем столкновении" между Цивилизацией и варварством, великие мировые цивилизации, обогащенные своими достижениями в религии, искусстве, литературе, философии, науке, технологии, морали и сочувствии, также должны держаться вместе, или же они погибнут поодиночке" . Итак, в исторической перспективе Хантингтон начинает придерживаться эволюционного подхода.

Следует отметить, что Хантингтон, прежде всего, политолог. Он старается избегать точных определений, но дает массу эмпирического материала. Не со всеми его доводами можно согласиться, но его работа поражает широтой охвата материала. Впрочем, это характерно для всех трех рассмотренных нами наиболее известных зарубежных представителей цивилизационного подхода. Каждый из них рассматривал русскую (православную, православно-славянскую) культуру как явление значительное. Это признавал и Шпенглер, который не выделял ее в самостоятельную высокую культуру. Вместе с тем, они видели в русской культуре некую ущербность: псевдоморфоз, расколотость. Русская культура лишена ценностей, свойственных Западу, она принципиально тоталитарна, что связано с принятием христианства от Византии. Особенно явно эти идеи проявляются у послевоенного Тойнби и Хантингтона. А. С. Панарин сетовал по этому поводу: "Теперь тоталитаризм интерпретируется в духе культурологического и этнического расизма – как специфический продукт русской ментальности, русской культуры, а в самое последнее время – как продукт православия" .

2. Евразийская модель русской культуры Н. С. Трубецкого

Основной геокультурный тезис евразийства звучит так: "Ни Восток, ни Запад, а Евразия – есть нечто третье". Подобную постановку вопроса мы можем встретить еще у А. С. Хомякова в диалоге "Разговор в Подмосковной". Герой диалога Тульнев предлагает образ, определяющий место России, – "там, где кончается Европа и начинается Азия", или "область между Европой и Азией". Смысл этого образа заключается в том, что разделение на Европу и Азию с точки зрения физической географии весьма условно. "Право, мне кажется, что в этом делении много произвола. Отвергать его я, пожалуй, не стану; но есть деление, которое, может быть, важнее этого полупроизвольного размежевания без живых урочищ: это деление по началам жизни и просвещения" , – говорит Тульнев. Из утверждения о том, что Россия не принадлежит, собственно, ни Азии, ни Европе, вытекает необходимость признания самобытности России.

О том, что мы не принадлежим ни Востоку, ни Западу, заявлял еще П. Я. Чаадаев в "Философических письмах". Его вывод был сугубо негативным. "Дело в том, что мы никогда не шли вместе с другими народами, мы не принадлежим ни к одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и не имеем традиций ни того, ни другого. Мы стоим как бы вне времени, всемирное воспитание человеческого рода на нас не распространилось" .

Славянофильство вышло из полемики с Чаадаевым. Для славянофилов делом чести было обоснование русской самобытности и народности. "Другие имеют внутреннюю целость, а мы нет. Другие знают внешним образом явление чужеродных мыслей, а свою народную жизнь знают знанием живым и внутренним; а мы и себя, как и других, знаем только скудным знанием внешним. Следовательно, они бесконечно богаче нас умственною силой, а мы не хотим искать в себе того богатства, которое нас бы разом поравняло с ними и, вероятно, выдвинуло нас еще далеко вперед" . Цитаты вроде бы внешне похожи, но по смыслу они противоположны. Народность, по Хомякову, не препятствие на пути в общечеловеческую цивилизацию, а средство вхождения в нее на правах полноценной личности. "Заметьте, пожалуйста, что чем человек полнее принадлежит своему народу, тем более доступен он и дорог всему человечеству" .

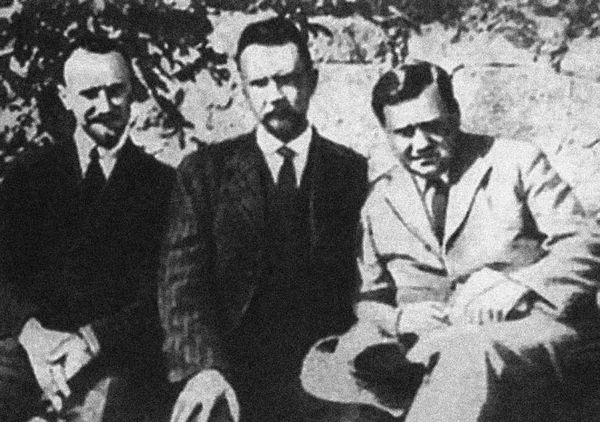

Фото 4. Евразийцы: П. Н. Савицкий, Н. С. Трубецкой, П. П. Сувчинский

Мировоззрение евразийцев исходит из славянофильской парадигмы принципиальной разнородности русской и западной культур. Наибольшее внимание славянофилы уделяли религиозному фактору. С. С. Хоружий указывал, что у евразийцев все больший перевес получают материальные факторы, "происходит редукция культуры, ее низведение в ряд органических категорий, забвение ее творческой и духовной сути" .

Бесспорным лидером евразийского направления являлся князь Н. С. Трубецкой (1890–1938). Современный исследователь и последователь этого направления А. Г. Дугин назвал его "евразийским Марксом" . Трубецкой рассматривал эволюционный подход к истории как проявление "общеромано-германского шовинизма", потому как "европейцы просто приняли за венец эволюции человечества самих себя, свою культуру…" .

Трубецкой определял истинным такой национализм, "который исходит из самобытной национальной культуры или направлен к такой культуре. <…> Все, что может способствовать самобытной национальной культуре, он должен поддерживать, все, что может ей помешать, он должен устранять" . Утверждая, что "истинного национализма в послепетровской России еще не было" , он подверг критике панславизм и даже старое славянофильство. Панславизм Трубецкой рассматривал как кальку с пангерманизма, подмену самобытности романо-германским шаблоном. Славянство он считал понятием чисто лингвистическим, а не этнопсихологическим, то есть не обладающим симфонической личностью. Старое славянофильство он также критикует за попытку "построить русский национализм по образцу и подобию романо-германского" . Но самое главное, Трубецкой обвиняет славянофилов в ложном национализме, "который искусственно отождествляет национальную самобытность с какими-нибудь уже созданными в прошлом культурными ценностями или формами быта и не допускает изменение их даже тогда, когда они явно перестали удовлетворительно воплощать в себе национальную психику" .